Hernández Colón y la deuda extraconstitucional

Fundación Rafael Hernández Colón

¡Pero la verdad sea dicha!, constituye una frase coloquial que encierra una gran sabiduría. Y es que en nuestro paso por la vida, siempre enfrentaremos encrucijadas en las que la verdad desnuda nos resultará incómoda, insoportable o inconveniente; por lo que estaremos propensos a ignorarla, ocultarla, o incluso pretender desvirtuarla, para no tener que asumir sus consecuencias. En tales situaciones, podremos fingir, ofuscar, amedrentar, recurrir a la mentira descarada e incluso al autoengaño; pero no por ello las verdades dejan de ser verdades. Por mas molesta que sea, por mas triste, amarga, vergonzosa o comprometedora; la verdad, seguirá siendo la verdad, y debe ser defendida.

Claro, nuestra existencia es complicada y por eso las verdades no suelen ser unidimensionales. Requieren ser evaluadas en su justa perspectiva, conjugando todos sus matices, y reconociendo incluso sus íntimas contradicciones. Particularmente difícil resulta declarar una verdad, cuando de lo que se trata es de pretender resumir el significado de la vida de una persona. Demasiadas piezas tiene el rompecabezas de la vida humana como para poder crearnos una imagen suficientemente realista del collage que nos representan, con solo mirar un puñado de piececitas. Y si con miradas parciales es difícil hacernos de una imagen justa y acertada que pueda sintetizar la verdadera esencia de una vida, incluso en el caso de personas que se caracterizan por su entereza de carácter, su adhesión a los principios que profesan o por su nobleza y verticalidad; muchísimo más complicado aún resulta armar los pedazos en los casos de vidas zigzagueantes, llenas de acciones acomodaticias, relativistas, confusas, deshonestas y mendaces; como a las que nos tiene acostumbrada nuestra clase política colonial.

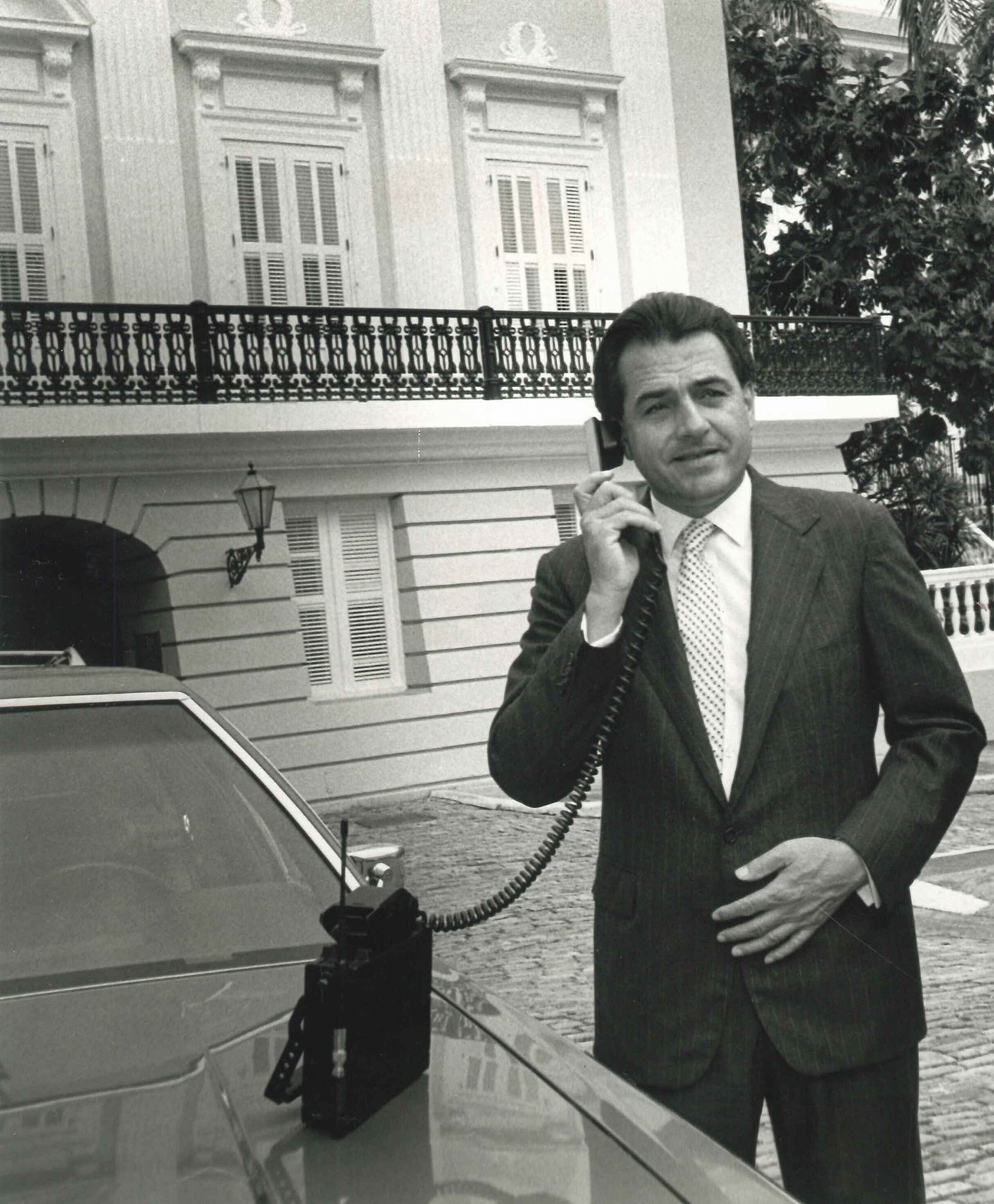

Por eso me resulta tan difícil digerir la imagen de desprendido hombre de Estado (en un país que ni siquiera se manda a sí mismo) y de profundo intelectual que la cobertura mediática de estos días nos ha presentado sobre el exgobernador Rafael Hernández Colón; quien hasta el último de sus días defendió absurdamente el más abyecto colonialismo, y quién disfrutó, además, de injustificados privilegios harto conocidos, a los que se aferró con uñas y dientes. Por eso, mi concepto de Cuchín se asemeja mas a la descripción que hace un tiempo me hizo un familiar quien fue cercano al personaje en cuestión, y la cual considero bastante balanceada. Me dijo: “Este país generó una enorme deuda con Rafael, fundamentalmente por su primer cuatrienio; la cual él mismo se encargó de cobrárnosla con intereses”. Y, aunque tengo claro el precepto cívico de que “de los muertos no se habla mal, pues no pueden defenderse”; también tengo bien claro que hay muertos que fueron tan vivos, que quienes necesitamos defendernos de ellos, somos los sobrevivientes.

Por eso aquí recuerdo una pieza que considero indispensable no perder de vista, a la hora de intentar armar el rompecabezas del legado de RHC.

Para el año fiscal 1991-1992, el último año del tercer cuatrienio de Hernández Colón como gobernador, este presentó a la legislatura un presupuesto que contenía unas partidas de deuda que no necesariamente se atenían a las limitaciones constitucionales sobre endeudamiento público. Se trató de la Resolución Conjunta de Presupuesto de Mejoras Capitales y Gastos de Funcionamiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el año fiscal 1991-1992, Resolución Núm. 163 de 10 de agosto de 1991. La misma fue impugnada judicialmente por la delegación de minoría del PNP en la Cámara de Representantes, cuya portavoz era la representante Zaida “Cucusa” Hernández.[1]

La demanda fue radicada el 16 de agosto de 1991 ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Se trataba de una petición de interdicto permanente y sentencia declaratoria contra el gobernador Hernández Colón, y sus subordinados, el jefe de la Oficina de Presupuesto y Gerencia y el Secretario de Hacienda. Sostuvo la delegación del PNP que la referida Resolución Conjunta era inconstitucional, en tanto y en cuanto creaba un presupuesto deficitario y, por consiguiente, violatorio del Art. VI, sección 7 de la Constitución del ELA. La misma dispone que: “Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de los recursos totales calculados para dicho año económico, a menos que se provea por ley para la imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas asignaciones”. Arguyeron en su demanda que el desbalance presupuestario emanaba de una serie de deudas millonarias por concepto de servicios que tenían ciertas agencias gubernamentales y de una acreencia que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica contra el gobierno central en concepto de subsidios, sin que el presupuesto incluyera partida alguna correspondiente. Por razón de dicho desbalance, solicitaron que el tribunal declarara inconstitucional la resolución de presupuesto, y que se emitiera un interdicto prohibiendo permanentemente la práctica de no incluir en el presupuesto general los fondos necesarios para el pago de las deudas del gobierno central con sus distintas instrumentalidades.[2] Es decir, buscaban prohibir, al amparo de la referida disposición constitucional, que en el presupuesto se excluyeran partidas deficitarias a las que no le aplicaría la restricción constitucional.

El 16 de diciembre de 1991, el juez superior Arnaldo López Rodríguez dictó sentencia decretando que, en efecto, el presupuesto anual aprobado mediante la Resolución Conjunta Núm. 163 era inconstitucional por ser deficitario al momento de su aprobación, en violación de la Constitución. En consecuencia, expidió el interdicto permanente solicitado, ordenándole así al Director de la Oficina de Presupuesto y Gerencia y al Secretario de Hacienda que ajustaran la asignación presupuestaria correspondiente, a los requisitos del mencionado Artículo VI.

Ese mismo día, la entonces Procuradora General de Puerto Rico, y hoy Jueza Asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Anabelle Rodríguez Rodríguez, solicitó la inmediata intervención del Tribunal Supremo para que ordenase la paralización de la sentencia. El Tribunal Supremo acogió la solicitud de paralización y concedió a las partes unos términos expeditos para expresarse, y celebró una vista argumentativa.

Luego de los referidos procedimientos, el Tribunal Supremo, por voz del entonces Juez Asociado, Federico Hernández Denton, emitió sentencia desestimando la demanda, y validando por omisión la referida práctica, permitiendo así la existencia de una deuda que quedaba fuera de la Constitución, que luego sería conocida como la deuda extra-constitucional. Lo verdaderamente vergonzoso de la referida determinación del Supremo, apoyada a la carrera por una entonces mayoría de jueces de conocida previa afiliación al Partido Popular[3] (y amigos personales de RHC, pudiéramos añadir), fue que nunca entró a considerar los méritos del referido planteamiento. Esa mayoría del Tribunal Supremo, le sacó el cuerpo a tener que entrar a interpretar la operación de las disposiciones constitucionales en cuestión con respecto a deudas para las cuales no se incluye presupuesto, al decidir que los legisladores de la minoría PNP no tenía legitimación activa (standing) en virtud de sus cargos, ni en representación del interés público, para cuestionar la Resolución de Presupuesto y exigir cumplimiento con la Constitución. Por lo tanto, concluyeron que los tribunales carecían de jurisdicción para atender dicha controversia.

Las maromas jurídicas justificativas de esa determinación surgen de la opinión en el caso de Hernández Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824 (1992), que cada uno puede leer. Sobre la interrogante básica de quién sino los legisladores, tendrían standing para defender la Constitución de las posibles transgresiones presupuestarias del Gobernador, se desprende de la opinión que solo sería la instrumentalidad pública afectada (la AEE), controlada en última instancia por el propio poder ejecutivo.[4]

Al respecto, cabe recordar las palabras del Juez Negrón García a las que se unió el Juez Rebollo López al señalar:

“La disidencia es el poder de los sin poder.” Vaclav Havel. Aún frente a la multiforme intolerancia, el juez de vocación jamás renuncia a señalar y remediar la injusticia según su conciencia. Debe descualificar, sin cortapisas, toda norma o arbitrariedad violatoria de la Constitución. Estas oraciones exteriorizan la psicodinámica vital íntima de un espíritu libre que alienta y alimenta el elemento de independencia judicial, vivencia más preciada en la doctrina de frenos y contrapesos, y en la que reposa la separación de poderes en nuestra estructura organizacional de gobierno democrático…

Ante una función de ese género -compartida- nuestro esquema constitucional no deja al arbitrio de ninguno de esos poderes su cumplimiento. Es obvio que si cualesquiera -Primer Ejecutivo o la Asamblea Legislativa- menoscaba o incumple dicho deber constitucional, el otro poder puede legítimamente venir a los tribunales a compeler su cumplimiento. Y en sana lógica es ineludible concluir que si la Asamblea Legislativa, como Cuerpo, no actúa en defensa de sus prerrogativas constitucionales, cualquiera de sus miembros tiene legitimación activa para acudir a los tribunales y obligar al Primer Ejecutivo a cumplir con el deber afirmativo impuesto por nuestra Constitución. Esa es la única forma que puede evitarse que se menoscabe su voto. No concebimos cómo en un Gobierno de leyes, no hombres, un legislador venga obligado a aceptar dócil y pasivamente la inconstitucionalidad o ilegalidad de un acto ejecutivo que anula una legislación vigente -y sus votos- por el simple hecho de ostentar esa condición…

Ciertamente, la controversia ante nos, lejos de presentarse como simplemente un asunto de interés general -que esquiva los criterios clásicos de legitimación activa- cae perfectamente dentro de la zona de intereses protegidos de los miembros -mayoritarios o minoritarios- de la Asamblea Legislativa. Naturalmente, la inacción de la mayoría legislativa no afecta la legitimación de los miembros de la minoría. Recuérdese que “[e]n contraste con la Constitución federal, la nuestra reconoció y garantizó expresamente, como medio de fiscalización, a las minorías legislativas. ‘[E]s básico para la salud democrática que las minorías tengan una representación que, aun bajo las circunstancias más desfavorables, les permita cumplir adecuadamente su función de fiscalizar y estimular a la mayoría en su obra de gobierno sin crear entorpecimientos que puedan resultar en detrimento de la democracia.’ … 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2590 (1952)”. Hernández Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 678, 680-681 (1991), voto preliminar disidente.

Pues bien, la legislación pasó, la Constitución cedió, y el Gobierno no tuvo que continuar presupuestando los pagos correspondientes a esa deuda a la cual en virtud de las actuaciones de la administración, ya no le aplicaría la restricción sobre presupuestos balanceados. Igualmente se debilitó la capacidad de las minorías parlamentarias de poder reivindicar las normas constitucionales, frente a las violaciones de los partidos gobernantes.

Pero como el mundo da vueltas, meses más tarde el desgaste político de Cuchín era tal, que se vio forzado a renunciar a sus aspiraciones a la re-elección, ante el reto de la Senadora Victoria “Melo” Muñoz. El resto es historia. Cuchín prácticamente boicoteó a Melo, y las elecciones del 1992 las ganó Pedro Rosselló como Gobernador y Cucusa Hernández, de líder minoritaria, pasó entonces a presidir la Cámara de Representantes. Entonces fue el PNP el que expandió la puerta que había abierto la administración saliente de RHC sobre la generación de deuda extraconstitucional cuando el Tribunal Supremo revocó la sentencia del Tribunal Superior reivindicando el texto constitucional contra los presupuestos deficitarios. Ya no le molestaron más los presupuestos deficitarios o contrarios a las limitaciones constitucionales al flamante gobernante que había ganado las elecciones bajo la consigna de “se puede”, frente a los llamados a la prudencia presupuestaria de la candidata del PPD. Pero para entonces, ya muy poco se podría hacer para evitarlo legalmente, gracias a Rafael Hernández Colón y sus amigos en el Tribunal Supremo. Así se gestó en gran parte el camino hacia nuestra quiebra de hoy.

¡Descansa en paz Cuchín, ya que nosotros no podremos!

_____________

[1] También compareció como co-demandante el ex-convicto representante, Edison Misla Aldarondo.

[2] Tengamos presente que el estado de derecho previo sobre las deudas con tales instrumentalidades, generadas en parte por legislaciones sobre subsidios, estaba regulado por la Ley Núm. 4 de 8 de junio de 1981 que las reconocía como una obligaciones del Gobierno y requería de la inclusión de asignación autorrenovables en los años subsiguientes de los recursos necesarios que no excederían los cien millones de dólares anuales, más cinco por ciento (5%) para imprevistos. Así la Resolución Conjunta Núm. 163, venía a derogar la sana práctica administrativa de que el Gobierno tuviera que asumir responsabilidad por legislaciones que le representaban pérdidas operacionales a las corporaciones públicas.

[3] Votaron a favor de la determinación los Jueces Asociados Hernández Denton, Naveira de Rodón, Fuster Berlingeri y el Juez Presidente Andreu García. Cabe señalar que el Juez Asociado Alonso Alonso, con destacado bagaje en el campo de la Administración Pública, finalmente decidió no participar de la decisión mayoritaria.

[4] Como dispone la opinión disidente: “Lo absurdo del ratio decidendi mayoritario es que se nutre de un razonamiento circular vicioso. Como no penetran en los méritos de la controversia, les resulta imposible constatar que los reclamantes Honorables Hernández Torres y Misla Aldarondo efectivamente han sufrido un daño claro, real e inmediato protegido por la Constitución y una ley. Se hacen eco de la teoría de los demandados, Honorable Hernández Colón et al., de que sólo la Autoridad de Energía Eléctrica tendría legitimación activa. Decimos absurdo, pues el propio Juez ponente, Señor Hernández Denton, reconoció la situación de control absoluto que ejerce el Primer Ejecutivo sobre dicha corporación pública, lo que en la práctica equivale a decir que el acudir la Autoridad de Energía Eléctrica a los tribunales es un imposible.”