Lamentos epidemiológicos y democráticos

Katie Martin

Enemigos no le faltan al equipo del CPI, ni a cualquier otro periodista que se tome en serio su profesión. No es de extrañar entonces que sobre la ola de unas honestas críticas se montara un grupo de troles cibernéticos sin ningún otro fin que satisfacer sus deseos revanchistas, exacerbados luego de que el CPI publicara íntegramente y sin filtro alguno el infame chat del gobernador en aquel candente verano del 2019. Sin embargo, lo que me pareció claro desde un principio fue la honestidad de quienes afirmaron ser entusiastas seguidores del CPI, a quienes personalmente les dolió y políticamente les pareció un craso error la decisión de publicar la información de las defunciones. En términos sustantivos, los comentarios presentaron dos tipos de objeciones: (1) los familiares de personas fallecidas podrían verse afectados por la publicación de dicha información; y, (2) hay preceptos sobre el derecho a la intimidad y a la confidencialidad que el CPI no observó. Dejaré fuera de toda consideración lo relacionado a aspectos legales, pues ya este asunto fue adjudicado por los tribunales. Me interesa participar en este debate para añadir unos elementos que hasta ahora han estado ausentes de la discusión pública.

A los científicos y estadísticos no se nos prepara para pensar en las consecuencias sociales y políticas que nuestra labor científica consciente o inconscientemente promueve. Dicha filosofía política, a la cual Sandra Harding (2006) denomina el inconsciente político de la ciencia, no consiste en acciones esporádicas que maculan las prácticas científicas. Por el contrario, este inconsciente político interviene en asuntos rutinarios tales como

determinar cuáles preguntas científicas se van a hacer y cuáles no se van a hacer, determinar cuáles son las formas aceptables y no aceptables de concebir los métodos y prácticas científicas, y determinar para quién los resultados de la investigación serán particularmente útiles. (Harding, 2006, p. 113)

De aquí se desprende que los conflictos políticos de la ciencia –como el debate suscitado por los partidarios de que debe primar el derecho a la intimidad sobre el libre acceso a la información– no pueden resolverse con la mera aplicación de los principios de la ética de la investigación. La información que el Estado decide hacer disponible determina cuáles preguntas de investigación se pueden formular y cuáles no, y qué puede ser objeto de investigación científica y qué no. Además, cuando el Estado no concede libre acceso a la información oficial, también toma una decisión política de quién puede realizar investigación y quién no.

Este ensayo pretende historizar el conflicto entre el derecho a la intimidad en contraposición al derecho a la información como una forma de identificar elementos que deben considerarse en esta polémica. Utilizaré los casos concretos de la información sobre las mujeres asesinadas –los feminicidios– y las muertes relacionadas a la Policía para ilustrar que la defensa a ultranza del derecho a la intimidad limitaría seriamente la protección de la salud pública. Aquí adelanto una de las conclusiones de este ensayo. En el fondo, este es un debate sobre qué tipo de sociedad queremos ser y qué tipo de ciencia queremos hacer.

¡Siempre hay que historizar!

El inconsciente político de la ciencia al que alude Sandra Harding (2006) se fundamenta en el concepto presentado en un libro de Fredric Jameson (1981), cuya lección básica el propio autor la resume bajo el mandato de ¡siempre hay que historizar! Dicha exigencia –expresada así mismo con signos de admiración– son las primeras palabras que aparecen en el prefacio del libro. Esta requiere no tan solo plantearse históricamente el objeto bajo estudio, sino plantearse históricamente los conceptos y las categorías con las cuales se ha explicado e interpretado dicho objeto de estudio. Si algo hace falta en este debate, es precisamente perspectivas históricas.

En el libro Searching Eyes: Privacy, the State, and Disease Surveillance in America presenta más de cien años de debates, de ansiedades y de motivaciones en relación a la práctica de vigilancia epidemiológica que requiere informar a las autoridades los nombres de personas con ciertas condiciones de salud. Entre otras conclusiones, el libro reconoce que: (1) los conflictos entre el derecho a la intimidad y la vigilancia en salud púbica constituyen una tensión persistente; (2) que cuando esta tensión desemboca en polémicas públicas, estas son históricamente contingentes; y (3) que cualquier solución al respecto, también será históricamente contingente (Fairchild, Bayer & Colgrove, 2007). Esta contingencia histórica nos ayuda a entender por qué en el 2018 cuando el CPI público un similar banco de datos no surgió ninguna polémica. La contingencia histórica era clara, en aquel momento había un reclamo generalizado de que el gobierno de Puerto Rico reconociera las múltiples muertes ocasionadas por la secuela de eventos suscitados a raíz del huracán María.

Al observar ahora las herramientas con las que pensamos este conflicto, sobresalen las alusiones a los códigos de ética de la investigación como referentes para elucidar esta controversia. Hay que reconocer, en primer lugar, que dichos códigos de ética explícitamente eximen de su aplicación al periodismo. ¿Resulta apropiado evaluar las actuaciones de una organización de periodistas con los criterios éticos de otro cuerpo profesional? Quienes contesten en la afirmativa, asumen cierto tipo de imperialismo cultural, bajo el cual los criterios de un grupo en particular se enarbolan como si fuesen criterios universales.

En tiempos de pandemia de COVID-19 hay un reclamo generalizado de que para proteger la salud pública hace falta un efectivo sistema de rastreo epidemiológico de casos contagiados. Hasta la Junta de Control Fiscal, quien no ha hecho nada para garantizar la salud como un servicio esencial, ahora surge como defensora de la salud pública y afirma que hay ques promover los sistemas de vigilancia epidemiológica como un asunto de alta prioridad (Cruz, 2020). La vigilancia epidemiológica se fundamenta en la creencia de que la protección de la salud pública toma prioridad sobre el derecho a la intimidad y por lo tanto, como parte esencial de un rastreo de contactos se termina divulgando a terceros información confidencial. Aquí tengo que aclarar que las actividades rutinarias de salud pública, dirigidas a la planificación, al desarrollo y a la evaluación de programas de salud, que no tengan un fin de publicación, están también exentas de los códigos de ética para la investigación.

En Puerto Rico se considera que ante el riesgo de reincidencia en la comisión de delitos sexuales y abuso contra menores, la comunidad debe conocer el paradero de aquellas personas convictas, en aras de proteger la seguridad pública y el bienestar general. Por mandato de ley, cuando una persona convicta se reintegra a la libre comunidad, su nombre, su dirección física y postal, así como otros datos personales, se hacen públicos bajo un registro elaborado a dichos fines. Este ejemplo ilustra que como país hemos tomado decisiones en las que el derecho a la intimidad se considera menos importante que el derecho a la información, sobre todo si se relaciona con la protección de la salud y la seguridad pública.

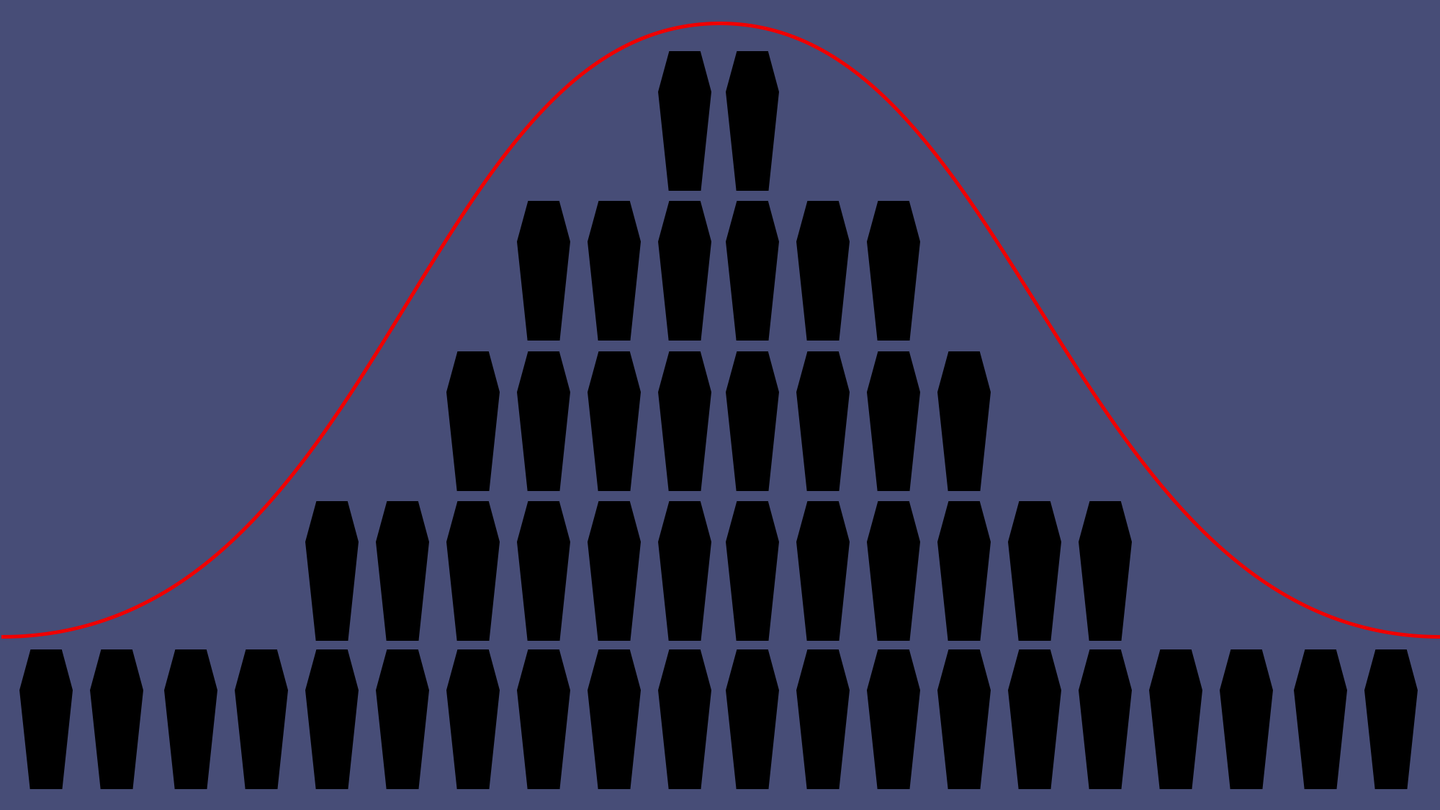

Lamentos epidemiológicos

Hace cuarenta años, en el escrito An epidemiologist’s lament (Rothman, 1981), se advertía de las consecuencias desafortunadas para el desarrollo del conocimiento en medicina y salud pública de los procedimientos de protección de la intimidad de sujetos de investigación que rayaban en lo irrazonable. Su argumento se fundamentaba en una interesante premisa que hoy me parece igual de válida que entonces. A diferencias de otras ciencias, los progresos en la epidemiología no se deben principalmente a los avances tecnológicos, pues a pesar de la magia estadística de las tecnologías modernas, al fin y al cabo, el trabajo de los epidemiólogos es una labor de “contar cabezas y comparar cuentas”. El auge de la epidemiología en aquel entonces se debía a los cambios sociológicos de un país que con amplios recursos económicos aumentaba sus expectativas sobre qué es estar saludable y, por lo tanto, fomentó la necesidad de investigaciones epidemiológicas. Contrario a otras ciencias, las verdaderas barreras para el desarrollo de la disciplina consistían en la madeja de trámites burocráticos y reglas institucionales. Los epidemiólogos lamentaban la considerable cantidad de su tiempo de investigación que se destinaba a lidiar con las frustrantes e incesantes trabas para el acceso a fuentes de información (Rothman, 2007). En aquel entonces, se referían al acceso a pacientes en hospitales como sujetos de investigación. Más recientemente, este lamento se ha revivido por la falta de acceso a bancos de datos sobre asuntos de salud (Wartenberg & Thompson, 2010). Múltiples otros lamentos epidemiológicos tendríamos en nuestro país si el acceso a la privacidad siempre prevaleciera sobre el acceso a la información.

¿Cómo determinamos si en este año se recrudece la violencia contra las mujeres y aumentan los feminicidios? Esta violencia no se podría cuantificar si el derecho a la intimidad nos priva del derecho a la información. Actualmente el equipo de trabajo de la cuenta de la red Twitter @FeminicidioPR hace una extraordinaria contribución al país al crear y al hacer público su registro de casos de feminicidios publicados en la prensa (a la altura de la semana 21 de este año la prensa ha reportado 20 feminicidios). Del banco de datos de defunciones del Registro Demográfico se obtiene que entre un 7% a un 24% de casos de feminicidios anuales no llegan a ser captados por la prensa (Avilés y Rodríguez Reyes, 2019, Tabla 2). Sin el acceso a los certificados de defunción, con nombre y apellido de las mujeres fallecidas y con sus causas de muerte, no se podría calcular el número de feminicidios en Puerto Rico. Aquí retomo la pregunta sobre qué tipo de sociedad queremos ser. ¿Queremos ser un país que valora tanto el derecho a la intimidad, que lo antepone a la necesidad de llevar cuentas claras sobre los feminicidios? Si hoy tenemos un estimado de la tasa promedio de feminicidios anuales en Puerto Rico (3 feminicidios por cada 100,000 mujeres, lo cual es alto bajo estándares internacionales) y conocemos el número promedio de feminicidios anuales (53 feminicidios), no se debe a nuevos adelantos tecnológicos y mucho menos metodológicos. La producción de estas estadísticas se deben a la disponibilidad de información que surgió por los pleitos del CPI contra el Registro Demográfico.

Y lamentos democráticos también

Algo pasa en Puerto Rico que, aparentemente, las agencias del Estado han perdido o nunca han tenido la capacidad de recopilar información rigurosamente y utilizarla como herramienta para su propios proyectos. Esto contradice lo que históricamente han hecho los estados modernos, ampliar su capacidad de legibilidad, tanto de la naturaleza como de la sociedad, con el propósito de afianzar sus proyectos políticos de control (Scott, 1998). El gobierno de Puerto Rico funciona como uno de esos Estados que “ni registra, ni cuenta” (nonrecording states) (Kalir & Van Schendel, 2017), no por incapacidad o mediocridad, sino para favorecer los intereses de quienes ocupan puestos gerenciales en la burocracia estatal. Esto se explica de la siguiente forma, registrar y contar viene a ser un arma e doble filo en las manos del Estado. Aunque provee mejor legibilidad, registrar y contar produce cierta responsabilidad: una vez el Estado cuenta ciertos asuntos, se le hace difícil no rendir cuentas sobre ellos. (Kalir & Van Schendel, 2017)

Por consecuencia, la acción de “ni registrar, ni contar” resulta en una estrategia deliberada para burlar la democracia y escaparse de la responsabilidad de rendir cuentas ante la ciudadanía. Esto no es un asunto de falta de voluntad para fundamentar las política públicas en datos, es que ni siquiera se producen datos para poder utilizarlos.

Vigilar las acciones de la Policía y exigir que rindan cuentas por sus acciones, sobre todo cuando de muertes se trata, es un asunto de salud pública (Obasogie & Newman, 2017). Gracias al acceso al banco de datos sobre defunciones, hoy podemos pasar juicio sobre los propios informes que la Policía de Puerto Rico rinde sobre sus ejecutorias. Dichos informes contienen tantas irregularidades que parecería que la política oficial de la agencia es “ni registrar, ni contar”. Aquí presento varios ejemplos.

- ¿Suicidio o asesinato bajo custodia?

En un documento de la Policía de Puerto Rico entregado a la organización Kilómetro 0 (Rodríguez & Mari Narváez, 2018, p.169) se informa que Gustavo Rodríguez Galarza se suicidó mientras estaba en la celda de un cuartel. La prensa del país relató que un hombre se privó de la vida mientras estuvo detenido en el cuartel de la Policía del Municipio de Lares, utilizando una de las medias que llevaba puesta. Aquí se observan varias irregularidades, según el parte de prensa, su nombre era Gustavo Quiles Galarza (Hombre se suicida, 2018). Según el Registro Demográfico, el tipo de muerte fue homicidio, no suicidio. Si se toma como correcta la información del Registro Demográfico, Gustavo fue asesinado o lo dejaron morir bajo custodia. ¿A quién no le parece raro que un varón se ahorque en una celda con una media? (Nota metodológica: conociendo lo truquera que es la Policía de Puerto Rico en sus informes, ya que no conseguí a ningún fallecido con nombre Gustavo Rodríguez Galarza en el banco de datos del Registro Demográfico, tuve que inspeccionar visualmente las casillas de 1280 personas fallecidas en el 2018 con primer apellido Rodríguez, para ver si aparecía algún Galarza o algún José Gustavo entre ellos, lo cual fue una tarea infructuosa, pero gracias a que apenas salgo de mi casa por este confinamiento por decreto de Fortaleza, seguí buscando y finalmente di con un Gustavo entre los 27 fallecidos con segundo apellido Galarza, de ahí pude obtener el primer apellido, Quiles, el cual la Policía informó incorrectamente —tal vez adrede— pero que me permitió conseguir artículos de prensa que reportaron dicho incidente).

- ¿Un pacto suicida o un caso de feminicidio?

Es demasiado frecuente encontrarse con noticias de un hombre que mata a su esposa o pareja (o exesposa o expareja) y luego inmediatamente se suicida. Esto fue lo que relató la prensa (Rivera Puig, 2018) en el caso de la mujer policía Frances Pagán Resto, asesinada por su expareja, el policía Jonathan Vargas Semidey, quien utilizó su arma de reglamento para realizar los fatídicos disparos. Según el Registro Demográfico la causa de muerte de Jonathan fue “autoinfligida (suicido)”, aunque en el encasillado de tipo de muerte aparece “accidental”. Para Pagán Resto, el Registro Demográfico informó su tipo de muerte como suicidio y su causa (¡tamaño error!) estar en un edificio en llamas. Este es otro caso en que un feminicidio es informado por el Registro Demográfico como suicidio en lugar de homicidio.

- ¿Muerte natural u homicidio en la cárcel?

Luis Daniel Negrón Reyes, policía, fue arrestado luego de matar a su esposa Pilar Hernández Llera (Arrestan hombre, 2018). Un mes después, la prensa informó que él falleció en el Centro Médico, a donde fue conducido desde la cárcel donde permanecía confinado por los cargos que enfrentaba de asesinato (Pereira, 2018). El Registro Demográfico determinó que la causa de muerte fue homicidio, lo cual no concuerda con la información que las autoridades le brindaron a la prensa. Curiosamente, el Registro Demográfico confunde los apellidos de Pilar y clasifica su tipo de muerte como suicidio, a pesar de que en el encasillado de causa de muerte informa “uso de arma de fuego-homicidio”.

El revolú de los datos de la Policía de Puerto Rico y del Registro Demográfico dificulta que la Policía rinda cuenta en asuntos de muertes. Más aún, estas inconsistencias e irregularidades sistemáticamente tienden a disminuir las estadísticas del número de mujeres asesinadas, ya que varios de estos casos se clasifican como suicidios o sus causas de muertes no son compatibles con asesinatos. Aquí aparece otra razón para alentar el debate sobre el derecho a la información, ¿prefiere el país garantizar la confidencialidad y con ello perder los mecanismos para identificar y denunciar las irregularidades de la Policía en sus informes? Fiscalizar a la Policía es proteger la salud pública, como claramente lo ilustra la expresión Black lives matter!

Por la democratización del dato

La publicación de los bancos de datos de defunciones por partes del CPI –un caso ejemplar de democratización del dato– le permite a la ciudadanía proteger la salud pública a través de la producción de estadísticas de feminicidios y de fiscalización de la Policía. Quienes defendemos esta postura entendemos que no deben existir guardianes de la pureza científica que determinen qué tipo de persona legítimamente debe tener acceso a datos que son de carácter público. De hecho, la democratización de la ciencia (o del dato) contribuye a mayor rigor científico y a alcanzar ciertas formas de objetividad (Harding, 2015).

Claro está, esto no nos libra de la tensión persistente entre el derecho a la intimidad y la vigilancia en salud pública. Este ineludible debate público apenas ha comenzado y hay que darle la bienvenida, aunque provoque incomodidades en el mundo académico. Al fin y al cabo, este es un debate sobre qué tipo de ciencia es necesaria para el tipo de país que deseamos construir. Cuando vivimos en momentos en que el Estado ni registra, ni cuenta, ni rinde cuentas, nos toca a la ciudadanía asumir tareas para nuestra propia protección. Sería lamentable no reconocer que las reiteradas y muy costosas victorias del CPI para obtener acceso a la información y hacerla disponible a la ciudadanía constituyen conquistas enormes en un país en que el autoritarismo, la falta de transparencia y la mentira gubernamental crecen a pasos agigantados.

Referencias

Arrestan hombre que intentó huir tras asesinar su esposa. (2018, noviembre 23). Noticel. Disponible en: https://www.noticel.com/policiacas/la-calle/20181123/arrestan-hombre-que-intento-huir-tras-asesinar-su-esposa/.

Avilés LA & Rodríguez-Reyes LE. (2019). La persistencia de la indolencia. Proyecto Matria y Kilómetro 0. Disponible en: https://www.kilometro0.org/s/La-persistencia-de-la-indolencia-20191112-vf.pdf.

Cruz A. (2020). Public Health Essay: Weak public health infrastructure hinders our ability to responds to this and future outbreaks. Junta de Control Fiscal. Disponible en: https://oversightboard.pr.gov/essay-on-public-health-and-covid-19.

Fairchild AL, Bayer R & Colgrove J. (2007). Searching Eyes: Privacy, the State, and Disease Surveillance in America. Berkeley: University of California Press.

Harding S. (2006). Science and Social Inequality: Feminist and Postcolonial Issues. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

Harding S. (2015). Objectivity and Diversity: Another Logic for Scientific Research. Chicago: University of Chicago Press.

Hombre se suicida en la cerda de un cuartel (2018, julio 7). Noticel. Disponible en: https://www.noticel.com/policiacas/la-calle/20180708/hombre-se-suicida-en-la-celda-de-un-cuartel/.

Jameson F. (1981). The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Kalir B & Van Schendel W. (2017). Introduction: nonrecording states between legibility and looking away. Foocaal — Journal of Global and Historical Antrhpology. 77:1-7.

Obasogie OK & Newman Z. (2017). Police violence, use of force policies, and public health. American Journal of Law & Medicine. 43: 279-295.

Pereira F. (2018, diciembre 27). Muere exagente acusado de matar a su esposa en Cidra. EL Vocero. Disponible en: https://www.elvocero.com/ley-y-orden/muere-exagente-acusado-de-matar-a-su-esposa-en-cidra/article_cf95d4ae-09e6-11e9-aac0-bbfbb6721a9a.html.

Rivera Puig M. (2018, septiembre 8). Policía balea a su pareja y luego se dispara. El Vocero. Disponible en: https://www.elvocero.com/ley-y-orden/polic-a-balea-a-su-pareja-y-luego-se-dispara/article_f10e43bc-b38f-11e8-acab-27f8daada8a9.html.

Rodríguez LE & Mari Narváez M. (2018). Más vale maña que fuerza: Un análisis crítico de los datos de uso de fuerza de la Policía de Puerto Rico contra la ciudadanía. Kilómetro 0. Disponible en: https://www.kilometro0.org/s/Mas-vale-fuerza-que-mana-2018.pdf

Rothman K. (1981). The epidemiologist’s lament. American Journal of Public Health. 71(12):1309-1311.

Rothman K. (2007). The rise and fall of epidemiology, 1950-200 A.D. International Journal of Epidemiology. 36:708-710.

Wartenberg D & Thompson WD. (2010).Privacy versus public health: the impact of current confidentiality rules. American Journal of Public Health. 100(3):407-412.