Criminalizar la protesta: una forma de censura

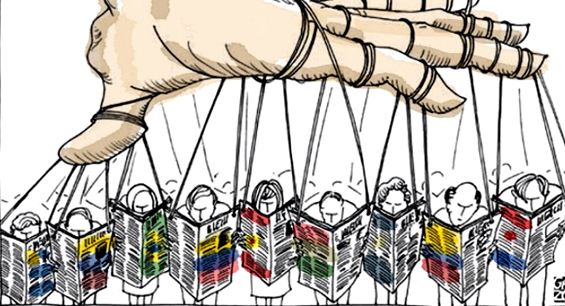

Hay censura directa. Lo sabemos. Pero también hay censura que usa camuflaje, que se presenta camaleónica tras el poder de la legalidad o de la manoteada crisis presupuestaria, con el fin de silenciar la disidencia, excluir a grupos particulares de la toma de decisiones o castigar a individuos por su voz, reprimir a los y las diferentes.

En los pasados meses ha sido evidente cómo el gobierno ha restringido de manera significativa parte de los elementos principales del ser ciudadano. Esto, no sólo mediante la restricción de la participación activa de la minoría partidista en los foros tradicionales como la Asamblea Legislativa (e.g. uso desmedido de los mecanismos de descargue y el apagarle los micrófonos a la minoría en los debates legislativos), sino, y sobre todo, en las restricciones que se imponen a ciudadanos y ciudadanas en los espacios públicos, y la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales como la libertad de expresión y de reunión (e.g. despliegue de la policía en las calles universitarias y en el Viejo San Juan para ‘romper corillos’ de jóvenes); la restricción al ejercicio efectivo de la libertad de prensa (e.g. el cierre de las gradas públicas en el hemiciclo del Senado, la restricción del acceso a la información pública), y el uso del derecho penal para criminalizar la protesta y la gesta ciudadana (e.g. el proyecto de ley «Tito Kayak» y la eliminación de un mural hecho por el Movimiento Amplio de Mujeres junto a las multas de $1,000 impuestas).

Estos asuntos, vistos en su conjunto, merecen atención. Hace unos años señalaba en mi blog cierta tendencia al repudio a la protesta, sobre todo a aquella que conllevara algún tipo de modificación de ‘la normalidad’ cotidiana y que produjera la incomodidad que, a mi juicio, debe conllevar la protesta para que sea efectiva en llevar su mensaje y llamar la atención para los asuntos desde el punto de vista sustantivo. Parecía, en ese entonces decía, que las formas de protesta no-incómodas se habían normalizado hasta tal punto en el paisaje de la cotidianeidad, que no sólo perdían eficacia, sino que además, cuando a alguien se le ocurría que su protesta alteraría un poco (sólo un poco), la inercia mañanera, obtenía el repudio generalizado y la indignación de la opinión pública y sus promotores merecerían en todo caso el destierro (tómese por caso las protestas de los camioneros, los estudiantes universitarios en el Teatro, el propio Tito Kayak en la grúa)

Pero aquella actitud de desdén hacia la protesta ingeniosa o capaz de jamaquear las rutinas, manifestada en la radio mañanera, de pronto dejó de ser meramente cosa de mera opinión pública para convertirse en actos concretos de censura, represión y violencia por parte del Estado contra aquellos y aquellas que se atrevan a desafiar la tranquilidad caótica del día a día puertorriqueño, el país de «ley y orden». Ahora, la protesta, sobre todo aquella que signifique un cuestionamiento directo a las visiones de vida de los rulers, o que implique alterar los planes fast track, es criminalizada y su criminalización no es sino una forma de censura contraria a los postulados básicos de un estado democrático de Derecho. En lo que sigue expondré brevemente algunas formas de censura solapada que utilizan los gobiernos para vestir de legalidad o invisibilizar las formas de censura y ejemplificaré una de ellas mediante el análisis del proyecto de ley que se ha venido a conocer como la ‘Enmienda Tito Kayak’, en la que se convierte en delito de cuarto grado el protestar en los predios de proyectos de construcción.

Las formas que asume la censura

En una conferencia reciente, Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicaba las amenazas más comunes al derecho fundamental a la libertad de expresión. Nos decía Botero que además de la censura directa, fácil de identificar y de denunciar, las amenazas más difíciles son aquellas indirectas, en las que mediante el uso del Derecho se silencia la disidencia, se privilegia a unos pocos con poder y como consecuencia, se excluye y se margina a tantos otros. Uno de los ejemplos de censuras indirectas es mediante la eliminación de entidades gubernamentales que se dedican a velar por los derechos de los ciudadanos, organismos independientes o el castigo a los medios de comunicación por parte del gobierno al quitarle las pautas de anuncios (recuérdese el caso de Rosselló). Un ejemplo muy reciente de censura indirecta de este tipo es la aprobación de la ley que eliminó la colegiación de los abogados y abogadas. Es evidente que la eliminación de la colegiación compulsoria y el castigo a la estabilidad del Colegio de Abogados como institución es una forma de censura indirecta debido al papel fundamental que esta institución ha tenido en el país en la defensa del estado de derecho, los derechos civiles, sus posturas igualitaristas y la defensa de los sectores menos privilegiados. En cambio, el Estado prefiere una profesión legal débil, híper-individualizada, mercantilizada y desentendida de su rol social en la consecución de un estado democrático de derecho justo.

Una segunda forma de censura indirecta es la falta de acceso a la información y poca o ninguna transparencia en los procesos gubernamentales. Todas y todos sabemos, y así lo ha recogido el Tribunal Supremo de Puerto Rico en nuestra jurisprudencia, que el ejercicio de la libertad de expresión depende del acceso a la información. El derecho a participar sería totalmente soslayado si no se garantiza el derecho constitucional al acceso a la información pública. El derecho de todo ciudadano a expresarse y a participar de la vida política y democrática requiere de una política amplia a favor de poner a disposición del público los documentos públicos, que incluyen, contratos, las determinaciones de los funcionarios de las agencias, las resoluciones, las pautas.

Este derecho al acceso a la información se considera de carácter constitucional1 y se ha interpretado como un derecho fundamental pues es corolario del derecho a la libertad de expresión y a la reparación de agravios y el Estado no puede restringirlo a no ser mediante una justificación de imperativo interés público: “el acceso a información constituye un componente importante de una sociedad democrática en donde el ciudadano puede emitir un juicio informado sobre las actuaciones del gobierno”. Soto v. Giménez Muñoz, 112 D.P.R. 477 (1982).

No obstante, es conocido que en la práctica existen muchas trabas para los ciudadanos tener acceso a los documentos públicos. En muchos casos esto se debe al proceso, es decir, las agencias les dan una cita para ver los expedientes semanas más tarde de su solicitud, en el mejor de los casos y en el peor de los casos no responden su solicitud de acceso a los expedientes. En otros, el costo de fotocopiar documentos es tan alto que al ciudadano promedio se le hace imposible lograr copia de éstos. La práctica más preocupante, en tanto antijurídica, es cuando la agencia priva directamente al ciudadano de acceso a los documentos sin norma o justificación jurídica para tal exclusión. En muchos casos la respuesta que obtienen los ciudadanos de las agencias es que lo que solicitan son “documentos internos”. Vale la pena citar algunos de los postulados de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los casos de acceso a la información:

- “En una sociedad que se gobierna a sí misma, resulta imperativo reconocer al ciudadano común el derecho legal a examinar e investigar cómo se conducen sus asuntos, sujetos sólo a aquellas limitaciones que impone la más urgente necesidad pública”… Si el pueblo no está debidamente informado del modo en que se conduce la gestión pública, se verá coartada su libertad de expresar, por medio del voto o de otra forma, su satisfacción o insatisfacción con las personas, reglas, y procesos que le gobiernan.2

- Sobre la posibilidad de que el estado limite el derecho a los documentos públicos: “Hoy día la secretividad en los asuntos públicos es excepción y no la norma”.3

- Sobre la lesión al derecho constitucional al acceso a la información: “Cuando el Estado injustificadamente impide al ciudadano inspeccionar un récord público, lesiona su derecho fundamental a estar informado. Derecho a su vez inherente y necesario para el ejercicio efectivo de los derechos constitucionales de libertad de expresión, asociación y de pedir al gobierno reparación de agravios”.4

Al igual que el ciudadano común tiene trabas serias para acceder a los documentos públicos, los y las periodistas confrontan cada vez más problemas para acceder a los documentos y a la información que le permitiría informar a la ciudadanía sobre el desempeño gubernamental y las controversias. Recientemente se informó que el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico ha presentado durante el último año y medio cinco demandas en exigencia del acceso a la información por parte del gobierno y tantas otras solicitudes de documentos que le han sido denegadas o no contestadas y que no han llegado a litigio.5

Pero una tercera forma del gobierno censurar indirectamente es a través del castigo. Se trata del uso del Derecho Penal para castigar la disidencia y por ende eliminar sus voces. Como decía Botero en su conferencia, el Derecho Penal no está hecho para castigar la disidencia, mucho menos cuando se trata de una disidencia que no cuenta con los medios necesarios para expresarse y hacerse escuchar. Pero no es nuevo, el uso del derecho penal y la criminalización de la protesta se ha utilizado una y otra vez en nuestro país como un intento de acallar las voces, el auge y éxito de movimientos sociales, la acción de partidos de izquierda y de aquellos individuos que señalan actos de corrupción y fraude. Recordemos del 1968 al 1972 cómo se criminalizó no sólo a los y las rescatadores de terrenos que buscaban espacio propio y un derecho a la vivienda, sino también a todo aquel y aquella que les ayudara e “incitara” en la acción.6 O recuérdese el caso de la criminalización de uso de altoparlantes cuyo objetivo era evitar que miembros del Movimiento Pro Independencia (MPI), luego Partido Socialista Puertorriqueño, pudieran hacer campaña eleccionaria. De este último caso proviene precisamente la jurisprudencia quizá más importante que ha emitido el Tribunal Supremo en materia de libertad de expresión.

En Mari Brás v. Casañas, 96 D.P.R. 15 (1968), los acusados usaron altoparlantes a cinco días antes de las elecciones, lo que provocó su arresto y encarcelamiento. Al examinar el delito imputado, el Tribunal Supremo determinó que el uso de altoparlantes no podía prohibirse terminantemente porque tal actuación constituía una violación a la garantía constitucional de libertad de expresión. Se dijo en ese caso que los tribunales deben tomar en cuenta que el derecho protegido no se limita a las formas tradicionales de expresión y que debe tomarse para aquellos que debido a su carencia de medios y recursos económicos no pueden acceder a los medios tradicionales como pagar anuncios comerciales, pautar anuncios en los periódicos, utilizar los medios masivos y la prensa. En otras palabras, el criterio debería ser que mientras menos avenidas y alternativas tenga un ciudadano para acceder a los medios necesarios para hacer escuchar su voz y reclamo, más amplio y flexible debe ser la interpretación sobre los medios en que éstos pueden ejercer este derecho fundamental. Dice el Tribunal en este caso:

“el uso de altoparlantes para la diseminación de ideas y conceptos está protegido por el derecho constitucional que garantiza la libre expresión. En efecto no es más que la emisión de la palabra mecánicamente ampliada. No sólo los adelantos tecnológicos demandan que el derecho protegido no se limite a las usuales y proverbiales formas de expresión, sino que las necesidades económicas así lo requieren con vista del control que se ejerce por un grupo limitado sobre otros medios de comunicación en masa y de que es éste un vehículo al alcance de quienes, por su costo, no pueden utilizar en forma efectiva la prensa, la radio y la televisión. Por otro lado el derecho a la libre expresión conlleva el de ser oído y el uso de medios de amplificación sólo asegura que el mensaje llegará a un número mayor de personas”.

En cuanto al argumento notoriamente utilizado, respecto a la supuesta necesidad de preservar un ambiente de paz y orden, el Supremo en este caso dice que este fundamento no debe utilizarse como vía para limitar la diseminación de ciertas ideas (en este caso, la excusa era el ruido de los altoparlantes, pero su uso era precisamente regulado en el proceso eleccionario):

“Preténdese fundamentar esta restricción en la mera posibilidad de que el uso de estos aparatos mecánicos perturben el ambiente de paz y tranquilidad en que deben celebrarse las elecciones. A poco que se examine la situación se comprenderá que en efecto se trata de una tentativa de silenciar la expresión, no por la selección del método que se utiliza para la diseminación, sino por el mensaje que se intenta diseminar. Dista mucho de constituir una protección contra las “agresiones auditivas”; es en efecto una limitación al ejercicio de la libertad de palabra, que presupone el descubrimiento y propagación de las ideas».

Hoy nos enfrentamos a todas estas formas de censuras indirectas, pero que constituyen sin duda formas inconstitucionales y anti-democráticas de limitar los derechos fundamentales a la libertad de expresión y con éste, el ejercicio de la protesta. Valga decir que el derecho a la libertad de expresión, como bien señala el profesor de Derecho constitucional de Yale, Owen Fiss, no sólo tiene valor para los individuos sino que es piedra angular del proyecto democrático colectivo, por ende, es de interés de todos y todas que se respete pues es fundamental para convivir en una sociedad en democracia.

En los últimos días se ha estado discutiendo el proyecto de ley conocido como la Enmienda Tito Kayak, en la que se criminalizan actos cercanos a proyectos de construcción que puedan interpretarse como perpetrar en los predios del proyecto o interferir con el mismo como el caso de la entrega de materiales. Vale la pena discutir este ejemplo como una de las maneras solapadas pero a la vez burdas de intentar silenciar a individuos o grupos que han tenido éxito en sus formas de protesta para señalar la construcción ilegal, el comienzo de proyectos sin permisos y en claro menosprecio de la legislación del uso del suelo y medioambiental y los actos de corrupción relacionados a la construcción en el país.

La Enmienda Tito Kayak (P. del S. 1505)

En primer lugar, habría que poner en contexto el nacimiento de este proyecto. Surge luego de que en la última década de manera más vigorosa quizá que en el pasado, grupos ambientalistas y comunitarios hayan logrado llamar la atención sobre los serios problemas ambientales, conflictos sobre el uso del suelo, los accidentes a los que se expone a las comunidades más vulnerables en nuestro país debido a la erosión, inundaciones, pérdida de hábitat, la impermeabilizción de las cuencas hidrográficas y la deforestación, todos éstos producto de otro tipo de controversias muy complejas, como el modelo de desarrollo económico, la falta de un gobierno transparente, la pérdida de legitimidad de las agencias gubernamentales, la carencia de participación democrática para los diversos sectores sociales, la exclusión y la pobreza, entre otros. Lo cierto es que estos problemas no hubieran tenido atención pública ni mucho menos gubernamental de no haber sido por la movilización de los grupos y comunidades afectados y otros y otras cuya misión es la protección del medioambiente.

Por ejemplo, en el tema del acceso a las playas y los balnearios públicos ha sido mucha la movilización, particularmente desde el 2005.7 La controversia sobre la privatización de facto de cinco cuerdas del balneario de Carolina para la construcción de un condohotel y para la ampliación del hotel Marriott, está pendiente ante los tribunales al momento de este escrito. Otras controversias públicas fueron el de la playa Bastimento en Vieques, el caso de Culebra en que un propietario colocó un muro e impidió el paso público a la playa, y el caso de Ocean Park, en que producto del cierre de calles se limitó la entrada y salida del público general a las playas.

En términos de movilización ciudadana estas controversias han provocado al menos tres actividades llamadas Encuentro Nacional de Comunidades Costeras y el surgimiento en el debate público de la controversia Paseo Caribe en el que se hicieron señalamientos de irregularidades en la aplicación de la ley8, posibles actos de corrupción9 en la venta de terrenos de dominio público y alegaciones de irregularidades en la otorgación de permisos10. De la otra parte se activó un discurso amparado en que la paralización de las obras fue contraria a un clima de certeza económica y jurídica11 o a la necesidad de empleos en la industria de la construcción.12

En el caso Paseo Caribe, a medida que el debate público se ampliaba aumentaron las protestas ciudadanas y manifestaciones de la ciudadanía en general y del conocido ambientalista Alberto De Jesús (conocido como “Tito Kayak”). Las protestas ingeniosas e incomodantes del reconocido ambientalista provocaron además, la conformación de un campamento de protesta permanente en las inmediaciones del proyecto, lo que provocó confrontaciones entre la policía y los manifestantes. Pero nada de esto, como veremos, puede analizarse si no vamos a los elementos sustantivos que provocan la protesta en primer término y a todo lo que tuvo que ocurrir antes de que finalmente el gobierno atendiera seriamente los señalamientos de los grupos y ciudadanos. Es decir, es el proceso irregular en primer término y la falta de transparencia en los procesos ante las agencias, lo que produce la necesidad de la protesta. Además, habría que analizar el ejercicio de la protesta por parte de quienes participaron en función de la falta de poder económico y la desigualdad que tienen los ciudadanos versus el contratista que utiliza sus medios económicos para pautar anuncios a favor de los proyectos, se anuncia en los medios sin restricciones, tiene acceso directo a los gobernantes en La Fortaleza y a los jefes de gabinete. ¿Con qué medios en cambio cuenta el ciudadano de a pie para hacerse valer?

Así, no sólo en casos ambientales, sino también en casos comunitarios, en el desplazamiento de comunidades y en el más reciente caso del Gasoducto y el problema de la transportación para Vieques y Culebra, los ciudadanos acuden al único medio que tienen para hacerse escuchar y llamar la atención: la protesta. El gobierno, en lugar de ofrecer alternativas de inclusión de la ciudadanía, criminaliza la protesta. De ahí que tengamos un proyecto como este de la llamada enmienda Tito Kayak que a todas luces es selectivo y va dirigido a proteger a los sectores privilegiados con grandes proyectos y ganancias, mientras se penaliza a quien mediante el ejercicio de la libertad de expresión quiere hacerse escuchar directamente en los predios del proyecto que le afecta.

El P. del S. 1505 establece que toda persona que “con la intención de impedir, temporera o permanentemente, cualquier obra de construcción, pública o privada, o movimiento de terreno, que cuente con los permisos, autorizaciones o endosos de las agencias concernidas, que realice los siguientes actos, incurrirá en delito grave de cuarto grado:

- Impedir la entrada o el acceso de empleados, vehículos y personas incluyendo a los suplidores de materiales, autorizados por el dueño, contratista o encargado de la propiedad donde se realiza la obra.

- Ocupar terrenos, maquinarias, o espacios que son parte de la obra de construcción o al movimiento de terreno.

El Tribunal, además, impondrá la pena de restitución”.

Como es evidente, este nuevo artículo del Código penal es lo suficientemente vago y amplio como para que aquella persona que protesta en los predios de un proyecto, tanto público como privado, sea encarcelada. Además, la aprobación de esta ley provoca en la ciudadanía un efecto inhibidor a la movilización y el ejercicio a la libertad de expresión. Es claro, además, que es selectivo pues va dirigido a evitar protestas en proyectos como el futuro Gasoducto, proyectos de construcción privados como los que tanta controversia están dando en las costas y aquellas protestas efectivas en llamar la atención como las realizadas por el conocido Tito Kayak.

Estamos, sin duda, ante una forma de censura indirecta en la que se utiliza al Derecho penal para acallar las voces disidentes tanto las que ya se han manifestado como las futuras producto de proyectos que el gobierno desea impulsar a pesar de la férrea oposición ciudadana, sobre todo de los y las más afectadas. Se dirá que no toda expresión está permitida y que lo que busca el proyecto es garantizar el orden. Habría que enfatizar que la libertad de expresarse de la ciudadanía es requisito vital para garantizar el orden social, que toda democracia implica la oportunidad de la disidencia y que para que esa oportunidad de hacerse escuchar y disentir sea posible, ésta tiene que ser igual, lo que implica una mayor liberalización del ejercicio de expresión y protesta para aquellos y aquellas a quienes el Estado mismo les cierra las puertas de los mecanismos tradicionales, aquellos y aquellas que no cuentan con los medios económicos para hacerse escuchar y que reclaman sustantivamente asuntos vitales para su vida y sobrevivencia. Ellos deben contar entonces con un mayor margen para la protesta y la expresión.

En segundo término, habría que apuntar a las razones para la protesta. No basta que se diga que el Estado puede reglamentarla si el Estado mismo se hace de oído sordos a sus reclamos, si niega los derechos en juego, si violenta sus prerrogativas y no cumple con sus deberes en ley en términos sustantivos. ¿De qué se trata la protesta? ¿Por qué los y las ciudadanas tienen que acudir a ésta? ¿Acaso las vías institucionales les fueron cerradas? ¿Acaso se les están violentando derechos y menospreciando su salud, calidad de vida, derecho a una vivienda digna, a un medioambiente adecuado? Estas preguntas deben estar en el debate.

Ante este escenario habría que recordar la importancia de la protesta y del piquete en la sociedad democrática y exigir de nuestros tribunales un actuar firme como los garantes de los derechos fundamentales en nuestros sistema republicano de gobierno. Una y otra vez conviene hacer señalamientos críticos sobre proyectos como éste y las formas de censura solapada y vestidas de legalidad que estamos enfrentando. Además, hay que recordar e insertar en el debate público las defensas normativas posibles contra estas actuaciones de gobierno. Como señala el profesor Fiss respecto a la complementariedad de los piquetes y protestas en la vida democrática, el ejercicio de la libertad de expresión conlleva el ser oído pero también el derecho a confrontar de frente:

“La confrontación tiene un papel importante en la política democrática, y es por ello que está protegida por la Primera Enmienda. En este sentido, el piquete es expresión. Por supuesto que el piquete, cualquiera que sea su propósito –informar o confrontar—no es ‘expresión’ desde el punto de vista del discurso tradicional. Sin embargo, ése no es el test apropiado.… el piquete dada su contribución a la práctica democrática del autogobierno, debería ser considerado como expresión o, más específicamente, contemplado dentro del ámbito de la “libertad de expresión”. Y esto es así independientemente de que el propósito del piquete sea informar o confrontar”. Democracia y Disenso: una teoría de la libertad de expresión (Ad-Hoc, 2010)

En este sentido, nuestro ordenamiento constitucional, al igual que el norteamericano no es neutral respecto a la protesta, la privilegia:

La Constitución no es neutral en este conflicto. Inclina la balanza a favor del orador (de quien ejerce la expresión). La explicación más plausible para esta inclinación surge de la contribución que hace la expresión a la democracia. De acuerdo con esta teoría, predominante en la actualidad, lo que la Primera Enmienda busca promover no es la autoexpresión, sino la autodeterminación colectiva”.

Es esta autodeterminación colectiva la que está en juego cada vez que se censura indirectamente y se cierran las avenidas para la disidencia y la diferencia. La suma de actuaciones por parte del Estado de esta naturaleza nos afectan individual y colectivamente, porque afectan en última instancia, la posibilidad de ser ciudadano(a) y con ella la posibilidad de mayor libertad, en todas sus facetas.

- Véase E. Rivera Ramos, La Libertad de Información: necesidad de su reglamentación en Puerto Rico, 44 Rev. Jur. UPR 67 (1975). [↩]

- Ortiz v Bauermiester, 152 DPR 151 (2001). [↩]

- Santiago v. Bobb, 117 DPR 153 (1986). [↩]

- Ortiz v. Bauermeister, supra, nota 2. [↩]

- Discurso del Dr. Efrén Rivera Ramos antes la Asamblea Anual del Colegio de Abogados de Puerto Rico, La Crisis, los derechos y el espacio público, 11 de septiembre de 2010. [↩]

- Ley núm. 6 de 10 de marzo de 1972. [↩]

- Para un abordaje de las controversias sobre el acceso a las playas desde la sociología del derecho y la teoría social, véase, É. Fontánez, El Discurso legal en la construcción del espacio público: Las playas son públicas, nuestras, del pueblo, Revista de Ciencias Sociales, , número 20, número especial sobre Ambiente y Sociedad (Centro de Investigaciones Sociales de la UPR 2009); É. Fontánez Torres, El Derecho y lo “legal/ilegal” en los escenarios de conflicto ambiental (Editorial Tal Cual, dic. 2007)(Ética Ecológica, Ed . Luis Galanes). Para una reseña periodística sobre este tema véase, É. Fontánez Torres, Para reflexionar y actuar: resumen medioambiente 2006 (2007). Claridad. San Juan: 13, 14, 31 y 32. [↩]

- Obed Betancourt, «Erradas» opiniones sobre Paseo Caribe, EL VOCERO , 22 de diciembre, Antonio R. Gómez , Abogado ve crasa ilegalidad, viernes, 25 de enero de 2008 , Primera Hora [↩]

- Prensa Asociada , Piden procesar a responsables en caso de Paseo Caribe, lunes, 17 de diciembre de 2007 (11:47 a.m.) [↩]

- Maricarmen Rivera Sánchez, Enumera irregularidades en permisos de construcción El Vocero, 18 dic 2007; Yanira Hernández Cabiya, Aparecen más irregularidades en Paseo Caribe, endi, 27 febrero 2008 [↩]

- Joanisabel González, “Esto es un mensaje muy incierto”, 13 dic 2007, endi; Redacción de Negocios, Estado incierto ante acción de Justicia 13 dic 2007, EL VOCERO [↩]

- Primera Hora (no dice reportero), Marcha de obreros martes, 18 de diciembre de 2007 [↩]