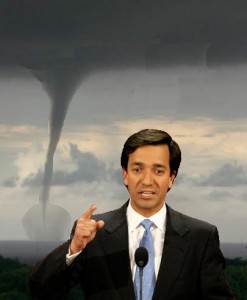

La tormenta perfecta

Lo típico del conservador, según una y otra vez se ha hecho notar, es el temor a la mutación, el miedo a lo nuevo simplemente por ser nuevo; la postura liberal, por el contrario, es abierta y confiada, atrayéndole, en principio, todo lo que sea libre transformación y evolución, aun constándole que, a veces, se procede un poco a ciegas. La posición de los conservadores no sería, en verdad, demasiado criticable si limitaran su oposición a la excesiva rapidez en la modificación de las instituciones sociales y políticas. Existen poderosas razones que aconsejan ser precavidos y cautos en tales materias. Pero los conservadores, cuando gobiernan, tienden a paralizar la evolución o, en todo caso, a limitarla a aquello que hasta el más tímido aprobaría.

(F. A. Hayek, Por qué no soy conservador)

…this entire (United States) society is being dominated by corporate power in a way that may exceed what happened in the late nineteenth century, early twentieth century. The incredible power these institutions now have over the average person is just overwhelming: the way they can make these trade deals to ship people’s jobs overseas, the way consumers are just brutalized and consumer protection laws are marginalized, the way this town here —Washington— has become a corporate playground. Since I’ve been here, this place has gone from a government town to a giant corporate headquarters.

(Russ Feingold, Ex-Congresista ,“Russ Feingold Speaks Out”, The Nation, enero 2011)

Reaganism long outlived its initial successes, producing only budget deficits, thoughtless tax-cutting and inadequate financial regulation.

(Francis Fukuyama, enero de 2011)

La tormenta perfecta: la devaluación interna en manos del neoliberalismo

Ya es un lugar común afirmar que Puerto Rico atraviesa por una crisis de grandes proporciones. Sectores amplios la sienten de forma cotidiana y su insólita escala amenaza todos los órdenes de la estabilidad política y social. En esta incapacidad de mantener el status quo, sin embargo, Puerto Rico no está solo. Grecia, Irlanda, Portugal, España y otros países europeos, y con particular crudeza algunos lugares de Estados Unidos, presentan algunas características similares a las nuestras. Las imágenes de protestas callejeras en diversas partes del mundo nos invitan a pensar nuestro problema como una manifestación particular de un amplio proceso mundial. La particularidad de Puerto Rico es que, por primera vez, la administración de la crisis está en manos de un grupo gobernante comprometido fielmente con la implantación de una agenda de tipo neoliberal. Esta combinación de factores económicos y políticos ha creado las condiciones de una “tormenta perfecta” que permiten anticipar patrones de acción gubernamental nunca antes vistos. Se abren, al mismo tiempo, posibilidades inéditas de acción social.

La llamada crisis (o lo que algunos denominan “devaluación interna”) conforma un desplome de la actividad económica creado por problemas estructurales relacionados al uso irresponsable del gasto público y la incapacidad para obtener los créditos que permite mantener niveles necesarios de inversión. Aunque ello es parte del ciclo normal de las crisis cíclicas del capitalismo y sus correspondientes ajustes, sus manifestaciones concretas se expresan con especial crudeza en ciertas regiones y países. Ello implica que ciertas economías son penalizadas más que otras por no haber hecho uso adecuado de crédito y manifestar hábitos administrativos que los inversionistas catalogan de ineficientes.

El economista Juan Lara sostiene que la crisis de Puerto Rico debe interpretarse como una devaluación interna, un concepto al que también hace referencia el Premio Nobel de economía, Paul Krugman, entre otros, para referirse a las economías europeas en crisis. Me permito citarlo extensamente:

Si Puerto Rico tuviera una moneda propia, hace ya tiempo que hubiéramos tenido que devaluar el peso puertorriqueño como parte de la crisis económica que vivimos. Pero, como todos sabemos, nuestra moneda es el dólar, ya que somos parte de la unión monetaria que integran los 50 estados de Estados Unidos. La devaluación de la moneda, por lo tanto, es un instrumento de política económica que no está disponible para nosotros.

Aún así, es posible que un país que no puede devaluar su moneda se vea obligado a sobrellevar lo que llamamos una “devaluación interna”; es decir, una compresión de los ingresos, los salarios y las ganancias que se da en lugar del ajuste de la moneda para compensar los desequilibrios de la economía interna frente al resto del mundo. Eso ha estado ocurriendo en Puerto Rico en los últimos cuatro años.

Comencemos por entender lo que es una devaluación. Cuando una economía tiene problemas para cumplir con sus pagos a otros países—ya sea por la pérdida de competitividad de sus exportaciones, o por problemas con el repago de su deuda externa, o por un aumento súbito en el costo de sus importaciones—la moneda de dicha economía tiende a perder valor. En los casos en que el valor de la moneda está controlado por el gobierno, se puede efectuar una reducción oficial en su valor, y eso es lo que se llama una devaluación. Otra posibilidad es que el gobierno permita que las fuerzas del mercado se encarguen de recortarle el valor a la moneda, en cuyo caso no le llamamos devaluación, sino depreciación, pero para todos los efectos es lo mismo.1

Eso es, precisamente, lo que ha ocurrido en Puerto Rico. Lara explica:

En Puerto Rico hemos tenido… un problema con la deuda pública, agravado por el déficit estructural del gobierno central y los problemas financieros de las corporaciones públicas. Además, sufrimos desde hace años un aumento fuerte y sostenido en el costo de nuestras importaciones de productos energéticos, especialmente del petróleo y sus derivados. Si hubiéramos tenido una moneda propia, hubiera habido que devaluarla (o permitir que se depreciara sustancialmente), pero, en su defecto, hemos tenido que sobrellevar una “devaluación interna”, y es un proceso que todavía no hemos asimilado en su totalidad. Como parte del proceso, la recesión se ha llevado por el medio a la construcción y a la banca—por mencionar sólo a los dos sectores más lesionados—y ha entorpecido los esfuerzos de ajuste fiscal en el gobierno por el debilitamiento sostenido de los recaudos fiscales.2

Es en este contexto, coyuntural y estructural, que la alta dirigencia del Gobierno de Puerto Rico ha puesto en marcha un proyecto neoliberal que rompe, en medida considerable, con patrones tradicionales de conducta y tradición política conservadora. Aunque todos los sectores conservadores coinciden en promover un orden social basado en relaciones de privilegio y desigualdad social, y garantizado por el poder del Estado, no todos concuerdan con las estrategias para alcanzar sus fines. En Puerto Rico, en medio de la devaluación interna descrita, se ha instaurado una modalidad radical de neoliberalismo poco consistente con los principios tradicionales del conservadurismo. Para entender la naturaleza de la transformación del discurso político y las nuevas medidas gubernamentales hay que hacer un breve recuento del pensamiento conservador.

Los conservadores

En el Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, Joan Carominas explica que la palabra conservador proviene del latín conservare que significa, entre otras acepciones, guardar o vigilar, respetar o cumplir. La raíz etimológica se refiere a la deseabilidad de velar por la estabilidad y el orden. En el lenguaje coloquial se toma por conservador a quien es renuente al cambio y está comprometido con la continuidad de lo existente. Miller, en su Enciclopedia Blackwell del Pensamiento Político, declara como conservador a aquel que postula que la condición humana está caracterizada por tensiones que pueden ser mitigadas pero nunca eliminadas por la acción del Estado.3. Ello implica, por tanto, una concepción un tanto dubitativa y pesimista de la condición humana que cuestiona la relación entre progreso y perfectibilidad.

El conservador privilegia una visión restringida del orden político basado en la negociación política, el balance y la moderación. El conservador confía en la tradición, mientras el liberal lo hace en la capacidad del ser humano para actuar sobre sus circunstancias y mejorarlas. Para el conservador, el poder político existe para imponer la costumbre del orden.

El conservadurismo, por lo tanto, estimula las fuerzas de la tradición y la costumbre y no está a gusto con quienes promueven la acción gubernamental represiva (la llamada «mano dura») como solución a los graves problemas sociales de nuestro tiempo que se inclinan a emplear métodos invasivos para supervisar los ámbitos de la intimidad personal. El conservadurismo tradicional se opone también a teorías contestatarias como el marxismo, que proponen la solución radical de los problemas sociales mediante la transformación profunda de las estructuras que determinan, en última instancia, la existencia del ser humano.

En sus deformaciones más obvias, algunos sectores conservadores han adoptado una ideología que promueve la homogeneidad cultural y racial. Estos movimientos fascistas, sin embargo, son radicales en tanto intentan generar un rápido proceso de movilización social que coadyuve a sus metas totalitarias.4. En tiempos modernos se vincula a los conservadores con la relativa desatención al problema de la igualdad social. Mientras el conservador tradicional es un fuerte crítico del estado benefactor creado por las sociedades liberales capitalistas durante buena parte del siglo XX, los grupos fascistas lo adoptaron como una herramienta de expansión del poder del estado. Para el fascismo el centro de la vida social es el estado, mientras que para otros grupos de derecha el “darwinismo social” se manifiesta más en la lógica de los mercados. Todos los sectores de derecha, incluyendo los fascistas y los neoliberales, comparten su desprecio por el estado liberal y minimizan el problema de la desigualdad social.

Los conservadores desconfían también de lo que catalogan «excesos de la democracia» que pueden cometer los sectores populares en el ejercicio de la soberanía electoral. Por eso intentan limitar al máximo las prácticas de la democracia directa. Su percepción de un orden político poderoso y estable como un bien social esencial los lleva a favorecer la imposición de restricciones a las prácticas liberales. En el plano internacional éstos han sido consistentemente partidarios del llamado realismo político (real politik) y de la conservación del equilibrio de poder entre las grandes potencias.

Al presente, la vertiente conservadora dominante, la neoliberal, se vincula a la existencia de una economía capitalista no regulada por el Estado. En este sentido los llamados conservadores de hoy día mantienen la visión que postulaba el liberalismo clásico del siglo XVIII y comienzos del XIX de que “el mejor gobierno es el que gobierna menos”. De esta forma la regulación social se deja en manos del mercado, el cual es reforzado por los instintos egoístas y depredadores del ser humano.

En la política estadounidense, nos explican Metcalf y Dolbeare,5 la distinción entre conservadores y liberales, como la conocemos hoy, tiene su origen en los conflictos generados por la industrialización a comienzos del siglo pasado. En Estados Unidos se suscitaron demandas para abolir, transformar o regular, según fuera el caso, un capitalismo salvaje que había creado situaciones sin precedentes de explotación y crisis. Estas demandas eran formuladas por grupos de trabajadores o, en algunos casos, grupos de agricultores pobres organizados en partidos y organizaciones catalogadas, entonces, como «populistas», «radicales» o, en el caso de los «socialistas» como aquellas que postulaban una «ideología extranjera.» Para hacerle frente a estos desafíos se empezaron a definir las estrategias del conservadurismo moderno:

In this context of multiple demands for egalitarian change, Americans who defended the status quo came to be known as conservatives. While used more precisely by some Americans, to most the term meant simply preservation of the existing institutions and practices from the apparently growing threat of violent radicals of various kinds. Not least of the principles that conservatives feared would be violated was that of freedom by corporations to use their property as they wished without government control and restraints. Social reform legislation, such as minimum wage and maximun hour laws or health and safety regulations, was opposed with special vigor.6

Contrario a esas posiciones, percibidas entre muchos en Estados Unidos como extremas, surgió una postura moderada, intermedia, identificada también con el capitalismo como sistema económico, pero más dispuesta a realizar concesiones de diversos tipos para aminorar la crudeza del capitalismo en su fase de expansión industrial. Nació entonces el liberalismo moderno con su bagaje de programas sociales dirigidos a proteger ciertos derechos civiles, promover un mínimo de bienestar e igualdad social y ampliar la representación de minorías en lugares en donde tradicionalmente habían sido excluidos.

Ese liberalismo moderno postula la asignación de recursos públicos para paliar los efectos de las crisis económicas capitalistas y es responsable del Estado Benefactor del siglo XX, pero no debe confundirse, como ya he dicho, con el liberalismo clásico que ponía su énfasis en una defensa absoluta del derecho de propiedad y la negativa del Estado a regular la economía capitalista. La igualdad que les interesaba a los liberales clásicos era un privilegio jurídico que liberara al ciudadano del poder de las restricciones del Estado Monárquico.

Desde esta perspectiva, la posición más conservadora en el Puerto Rico de hoy es aquella que promueve el mantenimiento de la condición territorial de Puerto Rico como base para poner en vigor un programa ideológico de «neoliberalismo radical». Este sector no desea enfrentar el problema del colonialismo ni el problema de las graves desigualdades sociales. Para este grupo, vinculado al mercado y a las capas tecnócratas, su proyecto es reducir aún más el ámbito de intervención estatal (sin disminuir el poder del gobierno federal) para generar mayor crecimiento económico y mayores niveles de ganancias para el capital, a cualquier precio social. Ello implica también redirigir la dirección del esfuerzo estatal: menos recursos destinados a programas sociales y más para el sector financiero y empresarial.

¿Conservadores en Puerto Rico?

Hasta la llegada del Gobierno de Luis Fortuño, había habido en Puerto Rico muy pocos conservadores de extrema derecha consistentes con esta nueva ideología. En la práctica, desde mediados del siglo XX, hubo en el país un consenso más o menos generalizado entre la clase política y los sectores económicos sobre la necesidad de un gobierno activista que impulsara, con aciertos y desaciertos, una ambiciosa agenda de protección social. El liberalismo populista había sido hegemónico en Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XX y lo fue en el siglo XXI hasta la llegada de Fortuño. Con esto no deseo argumentar que no hubo en el siglo pasado iniciativas programáticas importantes de naturaleza neoliberal, sobre todo bajo la administración de Pedro Rosselló. Pero las diferencias entre uno y el otro son muy significativas y, en el pasado, nunca se había comenzado un proceso real de achicamiento del aparato estatal de la Isla en la magnitud en que este proceso está en curso presentemente en lo que designé antes como una devaluación interna.

El consenso liberal moderno se hizo patente sobre todo desde mediados del siglo pasado con la aparición de una poderosa red de asistencia social respaldada en parte por el ordenamiento constitucional inaugurado en 1952. El ordenamiento constitucional interno en esta área no fue más lejos porque el Congreso de Estados Unidos vetó la llamada Sección 20 de la Constitución del ELA.7. Esa Sección reconocía, entre otros, el derecho universal al trabajo y se instauraba la justicia social en la Constitución como un principio rector de la actividad gubernamental. Luis Muñoz Marín no hubiera sido una figura central en la historia de Puerto Rico si no hubiera promovido y liderado una reforma social de tipo socialdemócrata que transformó aspectos importantes de la vida cotidiana de los sectores pobres. Para ello también fue esencial su función como intermediario y facilitador de programas federales de asistencia social.

El popularismo de la década de los 40 en general, y la figura de Muñoz Marín en particular, es recordada sobre todo por la creación de una extensa red gubernamental de apoyo social y de una relativa distribución de riqueza relacionada con el surgimiento de la llamada clase media. Todo ello bajo el manto de un «Estado» interventor y por la modernización capitalista impulsada por una combinación de fuertes incentivos fiscales a la clase empresarial, tanto federales como insulares.8.

Pero la mística del PPD se creó en gran parte por su tónica y práctica populista y socialdemócrata de justicia social. El propio Luis Muñoz Marín, reflexionando sobre las elecciones de 1940, puntualizaba que el PPD «se enfrentó a todas las fuerzas del dinero, a todo el poder de los grandes intereses capitalistas, a todas las mañas de uso».9

Si bien es cierto que el populismo del PPD fortaleció el capitalismo, su evolución manufacturera trajo un nuevo sentido de modernidad que pervive hasta nuestros días. De hecho, la incapacidad de rearticular un proyecto social para el próximo milenio forma parte de la crisis de identidad actual del PPD y puede ser un factor que le impida aprovechar las condiciones generalmente favorables para un cambio de gobierno en las próximas elecciones generales.

Contrario al ánimo actual de los forjadores de política pública, a mediados de siglo en Puerto Rico se forjó un consenso sobre la capacidad del gobierno para incidir y transformar de forma dramática la condición social de la población. Las expectativas ante las posibilidades de la acción gubernamental eran enormes.

García Passalacqua y Heine,10 en su investigación sobre el tema de los patrones electorales en Puerto Rico, insisten en cómo las realineaciones políticas se produjeron mayormente en función del agradecimiento o resentimiento de los electores ante los programas gubernamentales. La distribución de parcelas o el traslado en masa de comunidades y barrios a los llamados residenciales, para dar dos ejemplos extremos, generó actitudes políticas contradictorias. En el primer caso se premió (agradecimiento) al PPD por promover acceso al ejercicio de un derecho humano fundamental, mientras que, en el segundo, se le castigó (resentimiento) por las consecuencias de una política pública insensible y destructiva de la solidaridad social representada por el barrio tradicional. Coincido con estos autores en que la conducta electoral responde mucho más a estos estímulos concretos que a las consignas tradicionales de estatus. Es decir, las lealtades del electorado siguen estando vinculadas, principalmente, a la búsqueda de mayor justicia social.

El rompimiento con la hegemonía exclusiva del popularismo en 1968 tuvo también cierto sesgo populista y de mayor intervención estatal para promover la justicia social. Luis A. Ferré adoptó el lenguaje populista e introdujo medidas orientadas a subsidiar empresas como fue el incentivo de salario agrícola. Pregunte al hombre y la mujer común en la calle sobre la gestión de Ferré y de seguro le hablará de la extensión del ya famoso bono de navidad a los empleados públicos y la construcción del Expreso Las Américas hasta Ponce. Ello no quiere, de ningún modo, minimizar ni ocultar las fuertes oleadas represivas que se escenificaron durante este periodo turbulento de lucha anti-militarista y de polarización política, sino marcar unas líneas de continuidad en el comportamiento del liderato político isleño. Durante la administración de Ferré, partidario del Partido Republicano en Estados Unidos, y de su ya famoso conservadurismo fiscal, comenzó de forma acelerada el aumento de la deuda pública del gobierno de Puerto Rico.11

Para Ferré el conservadurismo como teoría política en Estados Unidos era adecuado, pero era a la misma vez una medicina intragable como política de administración pública en el Estado Libre Asociado. Por otro lado, pocas cosas afectaron más la estabilidad del gobierno de Rafael Hernández Colón durante su primera administración que las llamadas medidas de austeridad fiscal.12 Lo mismo puede decirse del impacto político del Impuesto sobre el Valor y Uso (IVU) sobre la administración de Acevedo Vilá desde los comienzos de su gestión. Al final del día fue a Acevedo Vilá a quién el electorado castigó por el nuevo impuesto y por una economía estancada y por la percepción de crisis que siguió el cierre gubernamental.

Los políticos más exitosos en la Isla han sido aquellos capaces de proyectar una agenda populista de largo alcance. Fiel a esa tradición, el gobernador Pedro Rosselló amplió el ámbito de beneficios del estado benefactor—mediante la reconocida tarjeta de salud. Al así hacerlo, hay que subrayar, desmanteló súbitamente el sistema de salud público para beneficiar el “mercado” de la salud. Todas ellas han sido medidas típica y modernamente liberales (en el sentido moderno, valga la redundancia) que le ganaron al PNP un gran favor político electoral.

Antes de Rosselló, el lema «la estadidad es para los pobres» fue una consigna constante de Carlos Romero Barceló. En el mejor espíritu del liberal moderno, Romero pareció asignarle posibilidades extraordinarias a los programas de beneficencia social de la metrópoli al ser éstos extendidos a Puerto Rico, mediante la estadidad, en igualdad de condiciones. Esa es la tradición a la que perpetúa el actual Comisionado Residente, Pedro Pierluissi, en la búsqueda de mayores fondos para los programas de salud con el fin de ampliar su popularidad electoral.

En su agria y constante lucha contra la ya extinta Sección 936 del Código de Rentas Federal, Romero asumió posiciones que pretendían reforzar también una proyección populista con tonos que se asemejan al popularismo «anti-culmillú,» de Muñoz Marín. Por eso Romero trató, en vano, de que la desaparición de la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal viniera acompañada de un aumento de las transferencias federales. En eso, como bien sabemos, falló. El PNP tuvo que esperar hasta la llegada de Barack Obama en el 2008 para que se creara el espacio político en EEUU capaz de ampliar los gastos en esta área de forma significativa, mediante la llamada reforma de salud. Si bien Fortuño se ha visto obligado a imponerle un impuesto provisional a las llamadas empresas foráneas, ello, desde mi punto de vista, se debe a un cálculo de necesidad financiero y electoral divorciado de cualquier ideología liberal. Imponerle mayores impuestos al capital estadounidense ha sido un cálculo de sobrevivencia material y electoral a corto plazo. Nada menos y nada más.

El incremento en el gasto público como forma de generar simpatías políticas tiene sus costos. La administración de Pedro Rosselló fue acusada de incurrir en prácticas fiscales irresponsables que amenazaban con crear una crisis presupuestaria a largo plazo promoviendo el endeudamiento de futuras generaciones.13

La crisis del endeudamiento y el excesivo gasto gubernamental obligó a Roberto Sánchez Vilella, q.p.d., a salir de su retiro político partidista para exigir un voto contra el incumbente Rosselló en las elecciones de 1996. La herencia de exceso de deuda pública (y la presión de los bonistas) es lo que provoca ahora el “ajuste” provisional a las empresas extranjeras y las otras dinámicas propias de la devaluación interna.

La administración de Sila María Calderón tuvo un perfil claramente liberal populista. El gasto en proyectos sociales ambiciosos, como las comunidades especiales, fue notable. Durante su mandato se concedieron aumentos a los empleados públicos y se crearon nuevos proyectos para lidiar con la pobreza. Esa agenda se mantuvo aunque los ingresos estatales se redujeron a consecuencia de la crisis del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001. Paradigmático de los acentos programáticos de este periodo fue el Fideicomiso de Comunidades Especiales con su visión de la creación de un fondo perpetuo para atender los efectos de la desigualdad social.

La explicación para la prevalencia del liberalismo populista entre los políticos electoralmente exitosos es obvia. Los partidos políticos principales en Puerto Rico son algo más que coaliciones en torno al llamado estatus político. Si se rompen los acuerdos implícitos y explícitos en materia de legislación social entonces se pueden echar a perder otros de sus objetivos. En 1993 varios sindicatos exhortaron a sus matrículas a votar contra la estadidad en el referéndum de ese año en protesta por lo que el sindicalismo entendía que eran posiciones anti-obreras del Gobierno de Rosselló. Esa dialéctica no puede ser desatendida sino al propio riesgo de quien la intenta. Frente a este cuadro resulta sorprendente que hay quienes se aferran a proyectos de status sin una clara orientación social.

¿Por qué empeñarse en una agenda neoliberal?

En el caso de una administración estadoista el énfasis en la privatización podría cumplir objetivos estratégicamente importantes. El ajuste del tamaño y proporción del aparato estatal interno de la Isla permitiría la reducción de impuestos de Puerto Rico, abriendo así espacio a una eventual tributación federal. Se intenta proyectar, al mismo tiempo, crear algo así como una «estadidad virtual» en la cual no existen diferencias aparentes entre Puerto Rico y Estados Unidos.

En el caso de una administración estadoista el énfasis en la privatización podría cumplir objetivos estratégicamente importantes. El ajuste del tamaño y proporción del aparato estatal interno de la Isla permitiría la reducción de impuestos de Puerto Rico, abriendo así espacio a una eventual tributación federal. Se intenta proyectar, al mismo tiempo, crear algo así como una «estadidad virtual» en la cual no existen diferencias aparentes entre Puerto Rico y Estados Unidos.

Si se parte de un esquema de pensamiento neoliberal y el mismo se toma en serio, como lo ha hecho el gobernador Fortuño, las nuevas políticas públicas tienen que ser por fuerza revolucionarias. No se observa aquí respeto por la tradición ni las instituciones ni las expectativas y modos culturales que se transmiten por generaciones. Ya sea el Colegio de Abogados o el Tribunal Supremo, la universidad mediante la fórmula de financiamiento o la fragmentación municipal del sistema escolar, la tendencia es la misma: alterarlo todo en el menor plazo posible. Aprovechar hasta el máximo este fabuloso momento de crisis para convertirlo en ganancia política porque para los radicales de derecha otro mundo también es posible.

La política aquí deja de ser el arte de lo posible para tornarse en el plan de la transformación total y unilateral. La fe en la política como ejercicio de imposición es ciega y el tiempo es un recurso valioso que no puede detenerse a contemplar los efectos de la acción sobre la cultura. Este es el reino del gobierno al servicio del capital y la clase política, de las universidades privadas, del mundo sin sindicatos y sin concesiones. Esto es republicanismo neoliberal de derecha pero no conservadurismo. Tiene las mismas pretensiones mesiánicas de George Bush (el “Junior”) imaginándose un mundo nuevo en el Medio Oriente que justificaba recurrir a todas las tretas, a todos los recursos discursivos para llegar a la meta dictada por una autoridad divina incontrolable.

El respeto a la tradición y a las costumbres propias del conservadurismo sólo parecen tomarse en cuenta, de forma selectiva y con una mirada sesgada, para ciertos fines, pero siempre ajustados a metas electorales a corto plazo muy precisas. Tal es el caso de la oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo o el apoyo al rezo en las escuelas públicas. El impacto de las modalidades del conservadurismo representadas por el Partido Republicano de Estados Unidos ayuda a entender esta modalidad conservadora.

Los riesgos de esta política revolucionaria de derecha son demasiado evidentes. Han creado las condiciones de una tormenta perfecta. El método es gobernar por la fuerza, hacer actuaciones unilaterales y aludir resultados, sin considerar la naturaleza de los procesos. Como esas estatuas de Presidentes que aparecieron de un día para otro en las cercanías del Capitolio; como si con esas estatuas se borrara el hecho fundamental de que los Presidentes de Estados Unidos no visitaron a Puerto Rico desde los tiempos en que dejamos de ser vitrina. Pero ahí están como símbolo de los tiempos de esa revolución inesperada que nos ha dejado a todos aguardando la próxima consigna, la próxima imagen tan llena de certezas como carente de imaginación.

Es muy frágil, sin embargo, una revolución neoliberal que se construye con fondos federales de otro país, donde también se respiran vientos revolucionarios racistas y excluyentes. La revolución neoliberal, en su rompimiento con patrones previos, puede terminar fragmentando a los estadoistas, segregando así su actual mayoría electoral. Ya lo ha advertido el profesor Fernando Picó con mucha sabiduría: “es peligroso eliminar pactos sociales de un día para otro. Puede generar consecuencias no anticipadas”.

Por eso respeto a los verdaderos conservadores y los considero los mejores preservadores del orden de cosas existente: conocen perfectamente bien, desde una perspectiva moral, los límites de la política y no se arriesgan a la incertidumbre de una alteración radical que saben incontrolable.

Por eso me interesan tanto estos tiempos cuando aún no está dicha la última palabra. La política rechaza el vacío creado ante el reto radical del neoliberalismo fundamentalista de esta inesperada revolución derechista. Esta dolorosa devaluación interna merece otra salida.

- Juan Lara, La devaluación interna en la economía de Puerto Rico, El Vocero, 27 de julio de 2010 [↩]

- Juan Lara, La devaluación interna en la economía de Puerto Rico, El Vocero, 27 de julio de 2010 [↩]

- David Miller, Janet Coelman, William Conolly, Alan Ryan, The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought, Blackwell, Cambridge, 1987, p. 97 [↩]

- Elías Díaz, Estado de derecho y sociedad democrática. Taurus, 1966 [↩]

- Kenneth M. Dolbearne, Neopolitics, American Political Ideas in the 1980s, pp.7, 8, 1988 [↩]

- Metcaff, Dolbeare, 1988 [↩]

- José Trias Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Vol. IV, Cap. XXXV, pp. 167-212 [↩]

- Robert Anderson, Time for decision: The United States and Puerto Rico, Landham: North-South, 1983 [↩]

- Luis Muñoz Marín, Historia del Partido Popular Democrático, Editorial El Batey, San Juan, Puerto Rico, 1984, p. 13 [↩]

- Juan Manuel García Passalacqua y Jorge Heine, Society and voting behavior in Puerto Rico, en Colin Clarke (ed.) Society and Politics in the Caribbean, MacMillan, Oxford, 1991 [↩]

- José Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Vol. V, 1994, pp. 100-102 [↩]

- Informe Tobin, Editorial Universidad de Puerto Rico, 1977. [↩]

- Eliezer Curet Cuevas, El desgobierno de Rosselló y Cifuentes, Management Aid Center, San Juan, Puerto Rico, 1996 [↩]