Periplos de un andarín: sobre Un flaneur caribeño. El ensayo híbrido de Eduardo Lalo.

“Hay que ver cómo canta la huella, / y en qué olvido /y con qué estrella opaca se rasca la memoria,” (“pero, ¿desde qué fondo se incendió la paloma…” (Angela María Dávila, Animal fiero y tierno).

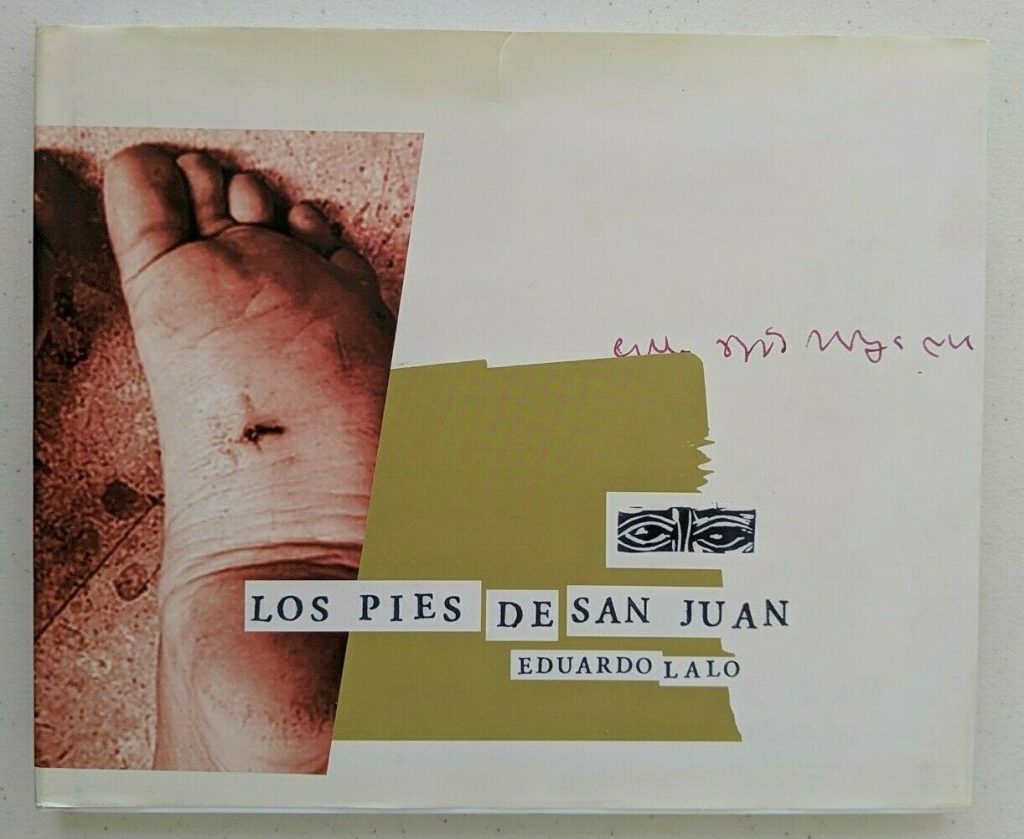

Portada de Los pies de San Juan

Quizás fue la imagen de ese pie con herida, en la portada de Los pies de San Juan, de Eduardo Lalo, la que me llevó a la cita de Angela María Dávila, a pensar en la huella que dejaría ese pie, con un chin de sangre, al dolor de caminar con ese tajo, la insistencia de hacerlo. Pensé también en las palabras del escritor y artista en Los países invisibles: “Las acciones de la humanidad se perpetúan, incluso más allá del olvido, que acaso solo las puede cubrir, igual que la tierra cubre una ciudad en ruinas…” (Los países invisibles 33). Las huellas de esas acciones son las que persigue el andarín Eduardo Lalo, toda vez que “La historia es la que nos trajo hasta aquí” (En el Burger King de la calle San Francisco 24), a pesar de que deambular, andareguear, puede lacerar los pies. Son las huellas que sigue Carmen Centeno en los libros de Lalo sobre los cuales ha escogido reflexionar en el libro que celebramos hoy: Un flaneur caribeño. El ensayo híbrido de Eduardo Lalo (San Juan: Ediciones Mágica, 2021).

Carmen trae ya en su ruta el entusiasmo por el género del ensayo, fervor que también comparte Eduardo Lalo, quien en varias entrevistas ha expresado su predilección por este género. En su libro Lengua, identidad nacional y posmodernidad. Ensayos desde el Caribe (San Juan: Huracán 2007) Centeno incluyó el texto “El ensayo puertorriqueño: nuevas reconsideraciones de lo nacional y lo identitario” (157-167) y “Relecturas de Calibán” (149-156), sobre un ensayo ya clásico de la literatura latinoamericana. En Desde el margen y el Caribe (San Juan: Tiempo Nuevo, 2009) se encuentran varios textos sobre el ensayo en el Caribe hispánico. En Polifonía caribeña y otros ensayos breves (San Juan:Tiempo Nuevo 2012) leemos “Son de tres alas: el ensayo del Caribe hispánico” (55-58) y en Intelectuales y ensayo, el libro completo está dedicado al género (San Juan: Publicaciones Gaviota, 2017) y varios de sus exponentes en Puerto Rico. Escribió para Escrituras en contrapunto “El ensayo puertorriqueño contemporáneo: nuevos paradigmas y debates” (San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico 2015 35-62).También el tema de la ciudad en la literatura le resulta familiar: en Desde el margen y el Caribe encontramos el texto “El libro de Las horas del Sur: historia, ciudad y heterodoxia” (San Juan: Tiempo nuevo 2009 41-70), sobre una novela de Magali García centrada en la modernidad y el paisaje urbano.

En Un flaneur caribeño ya, desde el prólogo, la autora ubica a Eduardo Lalo en el contexto de las discusiones de los años noventa en torno a la nación y lo nacional, que recoge Elsa Noya en Canibalizar la biblioteca. Debates del campo literario y cultural puertorriqueño 1990-2002 (San Juan: Callejón 2015), y escribe que este “abordaba temas que aparentemente alejados de lo identitario se movían a lo urbano para desde allí elucubrar sobre la globalización, la cultura moderna y el desarrollismo” (Un flaneur…10). El primer capítulo, “El ensayo tiene asiento en la ciudad” abre con la aseveración de la centralidad de la ciudad en la escritura de Lalo: “Tal vez esta sea la mayor de las inquietudes literarias de Lalo…”, concluye en el primer párrafo. Consigna su singularidad como escritor, la hibridez de sus textos, muchos también libros de arte. Ubica su escritura en el lienzo de autores latinoamericanos que han hecho suya la presencia urbana y destaca estudiosos como Julio Ramos y Angel Rama, que han abordado la presencia de la ciudad en la literatura, y otros autores que consignan los tópicos de la ciudad en la literatura latinoamericana. Para definir el concepto de ciudad se detiene en Néstor García Canclini y su Imaginarios urbanos. Propone semejanzas y diferencias entre un texto de Tapia y Rivera en Mis Memorias y el de Lalo. Expone en este capítulo los cuatro libros en los que se centra su reflexión: En el Burger King de la calle San Francisco (1986), primero de sus muchos periplos como andarín, Los pies de San Juan (2002), El deseo del lápiz; castigo, urbanismo, escritura (2010) y Los países invisibles (2008).

En su trasiego este escritor-artista andarín vive la ciudad. Nada lo dice mejor que la cita con la que Carmen Centeno concluye este capítulo inicial. La primera oración de la cita es contundente en su sencillez: “La ciudad no salía del cuarto” (Ciudades e islas 11). Es probable que el destaque de la ciudad, la intensidad con la que esta lo habita, esté en la escritura de Lalo imantado al concepto de nacionalidad. En “La unidad (im)posible”, (80 grados 1 de junio 2016), escribe refiriéndose a la unión nacional: “Nos une pertenecer a un espacio, tener el mismo hogar en el mundo. Esto es la nacionalidad; esto es el nosotros”. Ese lugar es el que Carmen Centeno va destrenzando desde el capítulo “El Burger King de la calle San Francisco: la ciudad y sus monstruos”, al observar cómo ya en este libro Lalo “contempla a la Isla desde su invisibilidad” (Centeno 23). Entabla un diálogo entre este libro inicial y El monstruo de Manuel Zeno Gandía, así como con Padre mío de Diamela Eltit, comenta sobre qué lo distancia del planteamiento de José Luis González sobre la cultura campesina, consigna cómo Lalo contempla la ciudad desde sus residuos” (Centeno 24) así como su reflexión sobre el “bestiario moderno de la ciudad” (26) en la sección ‘Catálogo de monstruos’, de los que escribe Lalo en una cita que recoge Centeno: “el monstruo es monstruo porque no tiene las posibilidades materiales o psicológicas para ocultar su intimidad” (Centeno 27), remitiéndonos a seres que “como caracoles cargan su propia casa en sus cuerpos” (Centeno 28).

No detallaré cada capítulo pero sí quiero consignar el modo en que la autora sigue la ruta de Eduardo Lalo y lo que escoge en su lectura. Al llegar a “Los pies de San Juan: control, exclusión y temor”, segundo capítulo, destaca el entramado de texto y gráfica en este libro de arte en el que las imágenes son también texto. “Vivir en la ciudad es ser la ciudad” (9), escribe Lalo, y desde esa entrañable unión de cuerpo y ciudad (Cuerpo propio lee un collage de Los pies de San Juan 27 ), reflexiona sobre nuestro ser en la ciudad. A partir de estas coordenadas, Carmen Centeno expone que “si en su primer libro nos mostró sujetos que vivían en sus casas-cuerpos” aquí se concentra en el poder que, en cita de Lalo, elimina “la voz del individuo”: “En la ciudad la palabra la posee Otro. La establecen el gobierno, los medios de comunicación, los académicos, la publicidad” (31). Las palabras de esta cita, y otras de este libro, me recordaron las de Edwin Quiles en su ensayo “Inventario urbano” (80grados 27 de mayo 2016): “Hace mucho ya nuestras ciudades no funcionan o lo hacen con suma dificultad. La injerencia de la ciudadanía y el gobierno es cada vez más escasa”.

Atenta a las relaciones con otros textos, Centeno entabla una analogía entre lo que dice Frantz Fanon sobre la ciudad del colonizado y la reflexión de Eduardo Lalo. De igual modo remite una vez más al paralelismo, con las distancias debidas, con Tapia y Rivera. Destaca “el fracaso del desarrollismo” en “esa ciudad sujeta a los vaivenes de inescrupulosos” (Centeno 33), en “esta otra post Guerra Fría creada a fuerza de venta y despojos de tierras”. En una de las páginas finales de Los pies de San Juan leemos: “Y al final queda solamente la ciudad que es el vínculo entre lo que muere y lo que nace. Por ello es por lo que somos dignos de llamarnos sanjuaneros porque una ciudad es tanto un nombre como un destino” (Lalo Los pies de San Juan103) o la más bellas de todas: “San Juan, estos pies de mis manos, esta emoción de mi inteligencia, este amor en el camino” (Lalo107).

Al abordar El deseo del lápiz (2010) en la sección “Castigo, marcas y humanidad: la ciudad infernal”, Carmen Centeno destaca el concepto de ‘inespacio’ que maneja Lalo así como su integración de palabra y fotografía, al reflexionar sobre lo que ella designa como “la ciudad infernal”: la cárcel, ese catálogo de insuficiencias del Estado, en palabras del escritor. El inespacio es para Lalo “un diseño mediante uniformización” (15), cuya tiranía se manifiesta en el tiempo y el espacio, puesto al margen de la esfera común. Las imágenes en las paredes de las celdas del hoy desparecido Oso Blanco, que Lalo fotografió antes de que “los borrara la tiranía de una mano de pintura” (Lalo 23), forman una madeja de significados que él va desplegando. Son también texto y son un detonante para reflexionar sobre la escritura, sobre la cárcel y espacios similares como los hospitales siquiátricos, sobre la organización urbana. Centeno se centra además en destacar el engaño a los ojos, la ilusión, que las palabras de Lalo desvanecen, de que quienes estamos afuera, transitamos libremente.

A ojo de buen cubero observa el escritor que “la mayor parte de una ciudad consiste de espacios excluyentes” (Lalo, El deseo,,,45); la cárcel es “otra forma de estar adentro” (Lalo 84). Un flaneur caribeño despliega el nudo apretado que construye Lalo al relacionar estas marcas, nacidas en el inespacio y la inhumanidad con la concepción del erotismo en Bataille, con Cioran y Nietzsche y con los albores escriturales de la humanidad en las cavernas del Paleolítico. Concluye Centeno que “Es en las marcas, entonces, donde se encuentra la humanidad, donde se transgrede para abrazar la vida” (Centeno 41). En mi memoria El deseo del lápiz va a estar siempre ligado a otros cuatro libros: Antidiario de prisión. El beso del pensamiento, de Elizam Escobar (Río Piedras, PR: Qease 2012), texto cercano a este en su hibridez y en muchos ámbitos; Canto de la locura, de Francisco Matos Paoli (San Juan: Juan Ponce de León 1962), escrito a partir de su experiencia carcelaria; Eran ellos. Memoria de un patriota encarcelado, de Heriberto Marín (San Juan: Patria 2018), cuya cuarta edición incluye fotos del Oso Blanco en una visita que hiciera Marín invitado por un grupo de fotógrafos en el 2014, cuando se supo que se iba a demoler el Oso Blanco y Recuerdos de la casa de los muertos, de Dostoievski (novela de 1862, ligada a los años de cárcel del autor), de la que escuché decir a Elizam Escobar en una conferencia (12 de mayo 2016, UPR Bayamón) que, con su lectura había aprendido más sobre la cárcel que con todos los libros de sociología que leyó sobre la prisión.

Al llegar al cuarto libro de los que considera, en “Las ciudades en tiempo de globalización: Los países invisibles”, Centeno hace al inicio del capítulo referencia a las reflexiones de dos investigadoras de la obra de Lalo, (Yolanda Izquierdo e Ivette Hernández Torres), que resaltan el viaje en su escritura. Expone el contexto histórico de esta reflexión de “un flaneur ilustrado”, que comienza en Londres su recorrido por varias ciudades: “la homogeneización del mercado y la cultura de la globalización, la que estudia tomando como eje a las ciudades” (Centeno 45). Carmen va enhebrando los hilos de este texto complejo, que asombra a quienes leemos, y remitiendo a conceptos claves aquí como las ciudades visibles y las invisibles, los comentarios del autor sobre la construcción del texto que “Es lo mismo un ensayo que una narración; un libro de apuntes de viajes que una divagación filosófica” (Centeno 48)…, la referencia a flanear o callejear en las letras hispanoamericanas, las semejanzas que comparte con el pensamiento de Edward Said, las consideraciones sobre la filosofía de los cínicos.

En las palabras finales, “El hermoso hoy” cierra la estudiosa con la consideración de que Lalo “ha diseccionado al capitalismo y a la globalización en sus múltiples aspectos depredadores…” (Centeno 59) y en dos párrafos nos convoca a inquirir, con preguntas que surgen de estas lecturas (60), con posibles debates. Una nota que vislumbra posibilidades esperanzadoras se agazapa en el título, que remite a un verso de uno de los últimos Aché Guayaki de Paraguay, que cita Lalo en las palabras de aceptación del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 2013 (“El hermoso hoy, de Eduardo Lalo, 80 grados, 3 de agosto 2013): “Yo mismo /solo y sin nadie en el mundo /tengo ya el hermoso hoy”.

Agradezco a Carmen que me llevara a releer o leer por primera vez estos libros de Eduardo Lalo. Uno de los gozos de un libro es que nos lleva a muchos otros, a los que se quedan siempre con nosotros. Al leer su libro y los de Lalo busqué otros queridos por mi: libros de apasionados de la ciudad como Edwin Quiles y su San Juan tras la fachada. Una mirada desde sus espacios ocultos 1508-1900 (San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña 2003), o su “Inventario urbano” (80 grados, 27 de mayo de 2016); los textos de Fernando Abruña en ¡Casas!, imaginando construcciones que no agredan el entorno (San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña 1988) o su Fresco gratis (San Juan: Future Conceptions 1980); Cangrejos- Santurce. Historia ilustrada de su desarrollo urbano (1519-1950) de Aníbal Sepúlveda y Jorge Carbonell (San Juan: Centro de Investigaciones CARIMAR Oficina Estatal de Preservación Histórica 1987). Fue lo primero que leí pensando en esta presentación pero luego decidí que sería otro texto, si bien son libros que cuchichean con los de Lalo.

“La invisibilidad (y su contrario, la visibilidad) son mecanismos sofisticados de dominación”, dice Lalo en una entrevista de Carmen Eusebio. Sus libros abren ante nuestros ojos lo que no vemos o no queremos ver, a la vez que otean otras posibilidades. “Me desplazo, camino, observo”, dice en una entrevista. El libro de Carmen Centeno lo comprueba y visibiliza estos libros de Eduardo Lalo, rememorando al propio escritor artista (“El que dibuja o escribe hace visible”, Los países 91) nos convoca a conversar con ellos, vislumbra posibilidades de lectura, entabla relaciones con otros textos, sugiere preguntas. En el prólogo a la segunda edición, al relatar cómo nació el proyecto de Los pies de San Juan, escribe Lalo: “El cuerpo del caminante absorbe el mundo, se consubstancia con el espacio”. Cierro con unos versos de Angela María Dávila que apuntan al afán de Lalo, desde su libro inicial, de configurar “una piel de letras” (En el Burger King… 13):

Y viendo con las manos,

tocando con los ojos

te entregas a la audacia

de ser tranquilamente un caminante

que alternando cuchillos y palomas

fabrica un instrumento nacido para el fuego.

(“Cuando todas las equivocaciones te gritan: no has llegado”, Animal fiero y tierno)