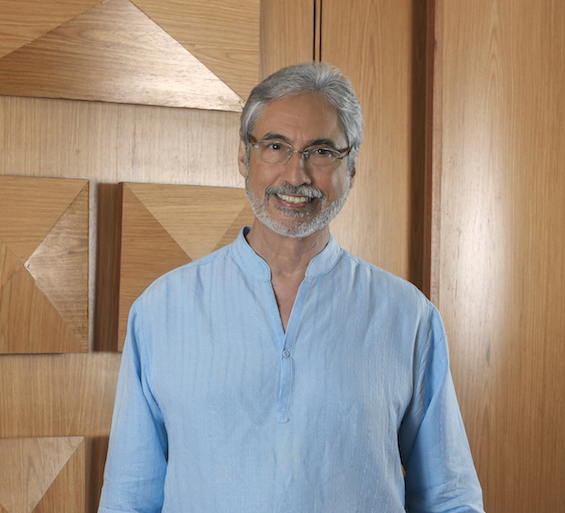

Clásico y Antillano

Embocadura para el concierto de obras de Ernesto Cordero

El 3 de septiembre en la Sala Sinfónica del Complejo de Bellas Artes en Santurce tendremos la oportunidad de apreciar un concierto enteramente dedicado a la composición de Ernesto Cordero. Se interpretará un estreno mundial –Tres Bocetos Criollos para Oboe y Orquesta- y otras cuatro obras de diversas épocas de su extenso repertorio. Entre éstas se incluye su Concierto Antillano para Guitarra y Orquesta de 1983, que es una de las más importantes composiciones en la historia de la música puertorriqueña, y hasta hoy uno de los conciertos para guitarra preferidos por los virtuosos del instrumento a nivel mundial. Se ha grabado en varias ocasiones: con el brasileño Carlos Barbosa Lima, el griego Costas Cotsiolis, el español Ángel Romero y el puertorriqueño José Antonio López, como solistas. Este último lo interpretará durante el homenaje del 3 de septiembre. La partitura del Concierto Antillano fue publicada en Italia por la prestigiosa editora de música Zanibon.Completan el Programa obras representativas de distintos formatos instrumentales en los cuales Cordero ha incursionado luego de sus obras para la guitarra (y guitarra y voz), recordando que fue la guitarra en la cual se formó como instrumentista. Estas obras son Mariandá que es una pieza para orquesta (2010), su Concertino Tropical para violín y Orquesta (1998) y la cantata secular La garita del diablo (2012). Participarán la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, dirigida por Maximiano Valdés, el violinista Omar Velázquez, el guitarrista José Antonio López, la oboísta Frances Colón y el Orfeón San Juan Bautista, junto al bajo Ricardo José Rivera Soto, el guitarrista Carlos Rodríguez-Quirós y la narradora Iliana García.

Comienzo mi escrito “Soneo en sonata”, el capítulo final de mi libro publicado en 1998 ¡Salsa, sabor y control! Sociología de la música “tropical” (México: Siglo XXI editores), relatando un incidente ocurrido en 1975. En el certamen convocado por la revista Sin Nombre, quizá el más importante en Puerto Rico entonces, una composición sometida por Ernesto Cordero en la categoría de canción de arte fue premiada con una mera mención honorífica en el género de canción popular. Se criticó dura y correctamente que el jurado cambiara sin consentimiento del compositor el género al cual había sido sometida una obra. Por mi parte, hubiera objetado, más bien, que le otorgasen a “Pregunta” sólo una mención y no el premio, pues considero que la “confusión” del jurado tiene cierto fundamento.

Veinte años después otra canción de Cordero de esa misma época –“La hija del viejo Pancho”, musicalizando décimas “costumbristas” de Luis Llorens Torres- que manifiesta de manera mucho más evidente la fuerte presencia de tradiciones sonoras populares, era seleccionada para ser incluida en una publicación de la prestigiosa Pendragon Press entre las veinte canciones de arte latinoamericanas más importantes del siglo XX.

Y es que una característica fundamental de la importancia de la música de Ernesto Cordero radica en que siendo formado como compositor en la tradición de la música clásica, su música está atravesada a su vez por su cultura, por la antillanía. En ese sentido, forma parte, junto a William Ortiz, Roberto Sierra, Luis Manuel Álvarez, Alfonso Fuentes y otros, de una historia de la composición antillana que ha intentado quebrar las distinciones entre lo “culto y lo popular”: Ernesto Lecuona por un lado, y por otro Alejandro García Caturla, Amadeo Roldán y más tarde sus “discípulos” del Grupo de Renovación Musical en Cuba; Frantz Casseus en Haití: Bienvenido Bustamante en la República Dominicana; y los maestros Amaury Veray, Héctor Campos Parsi y Jack Delano en Puerto Rico.

Las composiciones de algunos de estos -y muy destacadamente las de Ernesto Cordero- van más allá de la larga tradición “clásica” de buscar “inspiración” en sonoridades populares. Apuntan, más bien, a la intercomunicación y porosidad mutua existentes entre lo “culto y lo popular” en sus prácticas, en sus maneras de hacer música: frente a la creatividad centralizada, la predominancia del diálogo (entre instrumentistas, y entre melodía, armonía y ritmo); frente a la jerarquía de instrumentos en la orquesta sinfónica, la democratización de timbres sonoros; la presencia de la improvisación y la melodización de ritmos, para mencionar algunas. Las dialogantes descargas en sus composiciones tienden a ser especialmente significativas ya que, como en muchos de los otros compositores arriba mencionados, la relación “popular-culto” está atravesada por conflictivas consideraciones de etnicidad “racial”, una de las problemáticas centrales de las culturas antillanas.

Son destacados ejemplos las cadenzas de muchos de sus conciertos que él transforma en descargas al estilo salsero. El tercer movimiento de su Concierto criollo para cuatro y orquesta (1988) por ejemplo, concluye dramáticamente en un diálogo improvisado entre el cuatro y el bongó, entre el instrumento símbolo de la musicalidad campesina y los cueros más bien identificados con la sonoridad del mundo costero de la plantación. El papel dialógico del bongó es fundamental también en el Concertino tropical para violín y orquesta que escucharemos en el concierto del 3 de septiembre. En este Concertino tropical dialogan incluso cuerdas agudas y graves dentro del propio violín.

Diálogos similares constituyen su pieza Dinga y mandinga (1994) para guitarra, flauta, violoncello y bongoes, su Fantasía mulata (1986) para guitarra y flauta y la cadenza – descarga en su Concierto Borikén para Flauta/Piccolo y Orquesta (2001) que fue estrenado magistralmente por Ana María Hernández.

La práctica de transformar ritmos en melodía y viceversa que escucharemos el 3 de septiembre en la pieza Mariandá y en el tercer movimiento del Concierto Antillano, prácticamente conforma piezas de guitarra sola como Nana para dormir a mi negrita (1985) o El cumbacherito (1986).

Al ir redefiniendo desde ambas direcciones la compleja interacción entre “lo culto y lo popular” (en el Concierto del 3 de septiembre entre lo Clásico y lo Antillano), Cordero cuestiona las barreras tajantes que las han diferenciado: los excluyentes binarismos entre lo espontáneo y lo elaborado, lo llamado “accesible” y lo considerado “académico”, la manifestación colectiva y la expresión personal. Los invito a disfrutar el 3 de septiembre en la Sala Sinfónica de estos delicados, camuflados y hermosos desafíos.