El profesor de la UPR y el plan que transformó al país

Rafael Fernández García y el Plan Chardón (1934-56)

Introducción

Hace décadas que en Puerto Rico nuestra política partidista ha desacreditado la noción de un “plan”. Las instancias más recientes son la Junta de Control Fiscal, con sus fantasiosos planes de austeridad, y la administración Rosselló II con el ambicioso “Plan para Puerto Rico”… “el Plan del Plan” de la broma popular. Sin embargo, según despedimos el modelo neoliberal de estos planes de papel – y tras la insurrección de verano de 2019 – es más urgente que nunca una discusión sobre verdaderos planes de desarrollo socioeconómico puertorriqueño.

La formulación de planes tiene un precedente positivo e importante en Puerto Rico, el Plan Chardón (1934). Este plan se llamó así por el presidente de la comisión que lo creó, el eminente científico y canciller de la UPR, Carlos Chardón. El comité, de tres integrantes, fue designado por el presidente Franklin D. Roosevelt. También perteneció Rafael Menéndez Ramos, entonces Comisionado de Agricultura.

Nos interesa aquí en particular el tercer miembro de la Comisión Chardón, Rafael Fernández García. Fernández García era profesor de Química de la UPR en Río Piedras, director de su Departamento de Química y Física un experto en suelos y en la industria azucarera. Anteriormente fue director de la Estación Experimental Agrícola, donde sucedió en el puesto a Chardón. Fernández García es el casi olvidado autor principal del Plan Chardón. Enfocaré al Plan Chardón de mano con la trayectoria de Fernández García, que como pocos vivió las esperanzas y azares de este histórico plan.

El antiguo edificio de la Estación Experimental Agrícola (hoy Presidencia de la UPR). Foto: Revista Colegio de Químicos, XVII, 1960.

Más allá de estudios especializados sobre la década del Treinta, el Plan Chardón ha caído en un relativo olvido; un poco como el propio Fernández García. Quizá ha prevalecido la impresión errónea de que las propuestas del Plan Chardón quedaron sin realizar, o se atribuyen al Partido Popular Democrático y la obra gubernamental de la década del cuarenta. Hasta el día de hoy el Plan Chardón solo existe en fotocopias del texto original en mimeógrafo y se puede consultar solo en un puñado de bibliotecas y archivos. Ni se ha traducido al español, excepto en una versión parcial publicada en el periódico El Mundo en 1934. Menos aun se recuerdan sus autores, más allá del presidente de la comisión, Carlos Chardón.

Sin embargo, el Plan Chardón estableció la justificación para unos cambios económicos profundos en Puerto Rico y esbozó medios para lograrlo, particularmente mediante la PRRA (Puerto Rico Reconstruction Administration, en español la Administración para la Reconstrucción de Puerto Rico). El Plan Chardón le dio un fuerte golpe político al colonialismo azucarero y es quizá lo más cercano que hemos tenido a un “proyecto de país.” En su época el Plan Chardón captó la imaginación del pueblo: los niños jugaban al “Plan Chardón”, un pelotero ganó el apodo de “Planchardón” y había hasta “Flan Chardón”.

De Río Piedras a sugar tramp

Rafael Agustín de la Paz Fernández García provino de una familia de origen modesto y logros extraordinarios. Nació en Luquillo en 1898, el menor de once hijos (de los cuales tres no llegaron a la adultez). Su padre y madre inmigraron de Galicia a Puerto Rico en los 1880 a trabajar en el nuevo sistema público de educación elemental. De niño vivió en Luquillo y en Río Grande, rodeado del latifundismo azucarero del noreste de la isla a principios del siglo XX. Su padre murió cuando tenia siete años. Uno de sus hermanos, Benigno, sería Procurador General de Puerto Rico y otro, Eugenio, fue un médico prestigioso y creador del Libro de Puerto Rico/The Book of Porto Rico. A Rafael se le confunde con ambos.

La formación de Fernández García debió tanto a la práctica científica en la química y la agronomía azucarera como a los estudios universitarios. Se graduó de la Escuela Secundaria de la Universidad a los 15 años e hizo un bachillerato de Ciencias en la Universidad en Río Piedras. Mientras estudiaba iba en bicicleta a trabajar en la Central Vannina, luego Central San José, en las afueras de Río Piedras donde ubica ahora la estación Cupey del Tren Urbano. En la Central Vannina el joven Fernández García ya hacía turnos de químico (Fernández Seín 2018: 1). Tras graduarse fue recomendado para la academia de West Point, pero la educación militar no iba con él como tampoco cursar materias que ya había estudiado. Tras mes y medio Fernández García dejó la academia y se marchó a trabajar como técnico azucarero en Santo Domingo, en la Central Angelina. Durante varios años trabajó como lo que entonces llamaban sugar tramp, haciendo la zafra en Santo Domingo (Central Angelina, San Pedro de Macorís, 1919 y 1920) luego en Cuba (Central España, Matanzas, 1921) y Puerto Rico (centrales Cambalache y Plazuela, 1922 y 1923) y como químico agrícola en la Estación Experimental aquí.

En 1925-26, Fernández García cursó una maestría en química de suelos en la Universidad de California en Berkeley, con estudios avanzados en química de suelos y plantas. Allá los profesores de Berkeley le reconocen sus conocimientos adquiridos en la UPR. “That’s a damn good little college,” le decían (Fernández Seín 2019: 2). A su regreso a Puerto Rico fue nombrado Jefe Químico y luego director de la Estación (1928-30) como sucesor de Chardón, que pasó a ser Comisionado de Agricultura. En 1930 renunció a la Estación Experimental (entonces bajo el Departamento de Agricultura) por defender que la Estación saliera de la órbita gubernamental y se adscribiera al Colegio de Mayagüez. Pasó a la docencia en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, donde dirigió el Departamento de Química y Física hasta 1938. En 1934 se destacó en la gestación del Plan Chardón y en 1935-36 en la PRRA.

Este texto es la primera parte de una investigación en proceso sobre Fernández García y el Plan Chardón entre las décadas de 1930 y 1950. Con base parcialmente en documentos inéditos, examinaré la trayectoria profesional de Fernández García y el desarrollo de sus ideas sobre la industria azucarera. Su trayectoria tuvo un momento álgido en el Plan Chardón pero no se detuvo ahí, y alcanza hasta el rol de Fernández García como asesor clave en los inicios del proyecto de industrialización. Así podemos ver un Plan Chardón que – como Fernández García – estuvo en diálogo con circunstancias históricas cambiantes y cuya huella podemos detectar en el quehacer del país durante varias décadas fundamentales.

El Nuevo Trato y el Plan Chardón

Los años 1930 fueron la década de la Gran Depresión, el auge y persecución del Partido Nacionalista, una gran movilización obrera y el surgimiento del Partido Popular Democrático. En los EEUU, fue la época de la presidencia de Franklin D. Roosevelt y del Nuevo Trato. El Nuevo Trato fue una amplia iniciativa del gobierno federal con un abanico de programas de inversión, subsidio, empleo, préstamos y reconstrucción social. En Puerto Rico, en un marco de pobreza extrema, una industria azucarera asfixiante y tras dos grandes huracanes –San Felipe en 1928 y San Ciprián en 1932– el Nuevo Trato tuvo uno de sus grandes campos de acción. De esa época se recuerda el “mantengo”, el reparto de comida y de ropa que comenzó con la primera agencia del Nuevo Trato en Puerto Rico, la Puerto Rico Economic Relief Administration (PRERA). La PRERA, conocida popularmente como “la Rehabilitadora,” fue creada en 1933; la PRRA se estableció en 1935.

El Plan Chardón fue el eje intelectual de la respuesta puertorriqueña al Nuevo Trato y su hoja de ruta. A partir del Plan Chardón, se generaron varias reformas de avanzada que se sufragaron con fondos federales. Estas reformas se sostenían en una red compleja de apoyo político local. La red incluyó desde New Dealers estadistas hasta cuadros del Partido Liberal, independentistas que veían en esas reformas una ruta hacia una soberanía económica y a la larga política, librepensadores políticos no afiliados, etc. Y por doquier eran visibles los universitarios de la UPR en la investigación, planificación y ejecución de proyectos.

El Plan Chardón fue más allá que cualquier proyecto del Nuevo Trato en los Estados Unidos en su emplazamiento a la propiedad privada, al reclamar la puesta en vigor de la Ley de 500 Acres. Este viejo estatuto, que databa de la ley orgánica de 1900, fijaba en 500 acres el máximo de tierras que podía tener una corporación con fines agrícolas. El plan fue también más allá del Nuevo Trato en sus propuestas de una economía más equitativa tanto en sus tipos de industrias como en la distribución de la tierra y de las riquezas; más autónoma y más planificada. Hoy hablaríamos de una economía desarrollada, sostenible y dotada de soberanía alimentaria.

El trasfondo de estas propuestas fue la Ley Jones-Costigan a principios de 1934. Bajo esta ley, el gobierno federal compensaba a los cultivadores de azúcar por reducir su producción, con tal de aliviar la sobreproducción que había provocado precios bajísimos para el azúcar. El objetivo era limitar la oferta del azúcar. Esto le ofrecía a Puerto Rico la posibilidad de detener el crecimiento de la omnipotente industria azucarera y a la vez recibir una compensación económica. El Plan Chardón proponía la compra por el gobierno de varias centrales azucareras y sus tierras. Se le ofrecerían a los colonos intercambiar tierras marginales (marginales para la caña, pero útiles para otros cultivo) por tierras cañeras, adquiridas por el gobierno federal con fondos obtenidos de una contribución especial (processing tax) a las refinadoras de azúcar en los EEUU, que estaban disfrutando de ganancias amplias en esos años.

¿El Plan Fernández García?

Fernández García hacia 1931, cuando dirigía el Departamento de Química y Física de la UPR.

(Archivo Fernández Seín)

La sección del Plan Chardón donde se esboza el proyecto de compra de centrales e intercambio de tierras, titulada “Plan for Sugar Readjustment and Partial Economic Reconstruction of Puerto Rico”, tuvo como autor principal a Fernández García. Fernández García, profesor de Química y experto azucarero fue el actor clave en el Puerto Rico Policy Commission o Comisión Económica Puertorriqueña. De hecho, podría considerarse como el autor principal del Plan Chardón. El propio Chardón entendía que el mayor mérito del plan le correspondía a Fernández García. “El plan azucarero, en su concepción original, fue todo de Fernández García,” según Chardón. (Maldonado 1958: 33-4) Sin embargo, los estudios que abordan el Plan Chardón no precisan el rol de Fernández García en la elaboración de su medular sección azucarera.

En la historiografía el aspecto de Plan Chardón que muchas veces se destaca es esa reforma azucarera. Ciertamente este fue su elemento más impactante y polémico. Sin embargo, la estructura y la sustancia del plan corre igualmente en otra dirección. Desde su introducción, el Plan Chardón enfatiza la industrialización. Sobre este tema también la aportación de Fernández García fue clave; era un tema que venía trabajando desde la década del veinte (ver su artículo “Nuevas industrias”, en El Libro de Puerto Rico, 1922). Pero se trataba de una modalidad especifica de industrialización, fundada en crear nuevas industrias a base de materiales locales y de la región caribeña; orientada principalmente al mercado local; y aprovechando la mano de obra diestra para desarrollar otras industrias. Asimismo, el modelo identificaba varias precondiciones, notablemente la protección del mercado local con una tarifa; una contribución sobre ingresos alta que solo podría mitigarse con inversiones en nuevas industrias, con adecuadas condiciones de empleo. Este era muy diferente al modelo de industrialización de la Operación Manos a la Obra.

Los autores del Plan Chardón tenían un claro sentido de urgencia. De no actuar pronto y de no mirar más allá de su interés propio y a corto plazo, “Puerto Rico is headed toward a major social catastrophe, which can hardly be posponed for more than twenty years unless something fundamental is accomplished.” Había en Puerto Rico un “practical certainty of social chaos” […] (p. 12).

A fin de cuentas, sin embargo, el Plan Chardón estaba montado en premisas frágiles y no pudo contar para algunos de sus componentes con un apoyo sostenido del gobierno federal. El ambicioso proyecto azucarero del Plan Chardón dependía de que Washington desviara subsidios agrarios hacia proyectos de desarrollo económico, lo cual se apartaba de los objetivos originales de los subsidios. También dependía de que el gobierno federal concediera plena autonomía a los proyectos locales realizados con esos fondos. Esto se dificultaba en el clima de hostilidad que existía hacia el Nuevo Trato en un amplio sector del Congreso y sobre todo en el Tribunal Supremo, que declaró inconstitucional varias medidas que eran fundamentales para el éxito del Plan Chardón.

El Plan Chardón y la PRRA

Con estas y otras limitaciones, el Plan Chardón se implantó ante todo mediante la creación en 1935 de la PRRA, que era en efecto un aparato federal/local paralelo al gobierno insular Coalicionista. Subrayó la continuidad de la PRRA con el Plan Chardón el nombramiento del propio Chardón para dirigir la PRRA y de Fernández García como director de su División de Rehabilitación Rural, a cargo del importante proyecto de la Central Lafayette. En este proyecto, que naufragó por razones que no hay espacio para discutir aquí, Fernández García jugó un rol protagónico y poco señalado en la historiografía (excepto por Thomas Mathews) en contraposición a Ernest Gruening, director del Buró de Asuntos Insulares del Departamento del Interior. Desde Washington, Gruening era el director de facto de la PRRA. Tras chocar con Fernández García en torno al proyecto Lafayette, Gruening finalmente forzó su renuncia.

La PRRA estuvo bajo fuego desde su incepción por todos los costados. Los burócratas en Washington y diversos congresistas veían en la PRRA una tramoya separatista. El Partido Nacionalista, perseguido desde 1935 en la calle y en las cortes, veía — no sin razón parcial — una maniobra oportunista del gobierno federal y sus aliados locales. “El plan de rehabilitación yanqui es sólo una continuación del sistema de desplazamiento implantado por el régimen al establecerse en Puerto Rico,” advierte Pedro Albizu Campos en julio de 1934. Unos meses después, escribe: “El pueblo proletario, cuya fibra viril ha debilitado la propaganda gobiernista, deposita sus más caras esperanzas en las galletas y en la carne de cerdo de la ‘Rehabilitadora’.” (Obras Escogidas, II, 47,51). Para la Coalición Republicano-Socialista, que controlaba el gobierno insular, la PRRA era un caballo de Troya del Partido Liberal y sobre todo de su sector progresista joven asociado con Luis Muñoz Marín. A la misma vez, tanto en el componente Socialista de la Coalición como en el nacionalismo había alguna sintonía con los objetivos y logros de la PRRA y con el Nuevo Trato en conjunto.

Para fines de 1936, la PRRA tenía casi cuatro mil empleados, proveyó trabajo temporero a más de 52,000 e invertía $13 millones (sobre $180 millones actuales) en diversos proyectos, una suma sin precedente en una colonia que hasta ese momento (para bien y para mal) se había tenido que sostener estrictamente con sus propios recursos fiscales. De 1935 a 1940, la PRRA invirtió $1 mil millones en fondos de hoy día. Aparte de la distribución de comida y ropa para asistencia inmediata (quizá lo más que se recuerda en nuestro folclore político) la PRRA adquirió 40,000 cuerdas para fines de restauración rural, que se distribuyeron entre 7,600 campesinos (4,400 de ellos con casa), cuya cabida fluctuaba entre una y diez cuerdas según la calidad del terreno.

La PRRA promovió y financió la autosustentabilidad agrícola, la conservación de suelos y la repoblación forestal; construyó miles de “casitas de la PRRA” en cemento y realizó proyectos de vivienda urbana; dio un impulso histórico a la electrificación rural, a base de energía hidroeléctrica, que llevó a la creación de la Autoridad de Fuentes Fluviales; llevó a cabo el Censo Agrícola y el Censo de Población de 1935, censos especiales con un caudal de información; fue un promotor clave de la formación de cooperativas; junto a la PRERA, promovió el campo del Trabajo Social; propulsó la puesta en vigor de la Ley de 500 Acres con los primeros quo warrantos en 1936; y last but not least se construyó entre 1935 y 1939 con fondos de la PRRA la casi totalidad del cuadrángulo del campus de la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras, incluyendo la emblemática Torre de la Universidad (conocida oficialmente como la Torre Roosevelt) y el Teatro, conforme al diseño original de Marcelino Carmoaga. (Bagué 1968: 44)

De la PRRA a Fomento

Los funcionarios de la PRRA no pudieron escapar el conflicto político. Los choques – tanto judiciales como armados – entre el gobierno colonial y los nacionalistas en 1935-37, culminando en la Masacre de Ponce, polarizaron el escenario político. Tanto Fernández García como Chardón renunciaron a la PRRA. Fernández García regresó en 1936 a la dirección del Departamento de Química y Física de la UPR, se casa con Ana Herminia Seín y compra casa en Santa Rita (Calle Manila). Luego de dos años, comienza un doctorado en Química en Nueva York, en la Universidad de Columbia; pero de Venezuela lo llaman para dirigir la Estación y Colegio de Agricultura. En Venezuela estuvo hasta 1942, cuando regresó a Puerto Rico y de inmediato comenzó a trabajar con Teodoro Moscoso en la recientemente creada Compañía de Fomento.

Durante los comienzos de Fomento en la década del cuarenta, Fernández García fue asesor principal de Moscoso y vicepresidente a cargo de la división de Nuevas Industrias. En parte con los fondos que generaba la planta de cemento, se puso en marcha un conjunto de fábricas estatales (de cartón corrugado, cristal, zapatos y cerámica para terracota) que ha hecho historia y cuyo significado en la historia del Puerto Rico se sigue debatiendo hoy día.

En el Laboratorio Industrial de Fomento.Fernández García sostiene una tableta producidacon material de bagazo. (Archivo Fernández Seín).

En un cambio de lo que fueron sus perspectivas en décadas previas, y tras la experiencia con las fábricas de capital estatal, Fernández García se inclina a favorecer la “industrialización por invitación,” es decir a base de inversión del exterior. Para facilitar esa inversión aboga por la exención contributiva industrial. Según Moscoso, Fernández García fue el primer proponente en Fomento dicha exención contributiva, la cual enfrentó la oposición del Secretario de Hacienda, Sol Luis Descartes.

En 1949, por diferencias con el programa de industrialización según se llevaba a cabo – en particular por el poco compromiso con la investigación y el desarrollo de nuevos productos — Fernández García se dedicó de lleno a la dirección del Departamento de Investigaciones Industriales y su laboratorio. Allí se sumió en investigaciones valiosas sobre el bagazo y otros derivados agrícolas y minerales que merecen retomarse aún hoy día. Desde su garita en el Laboratorio Industrial de Fomento, Fernández García clamó con poco éxito por un mayor compromiso con la investigación científica e industrial tanto de parte del gobierno como del sector privado (Fernández García 1954); mientras observaba el avance de un proyecto de industrialización demasiado dependiente en capital y materia prima externa y sin control alguno sobre su transporte marítimo y comercio exterior. Es un periodo complejo de esperanzas y desilusiones que precisa comprender mejor.

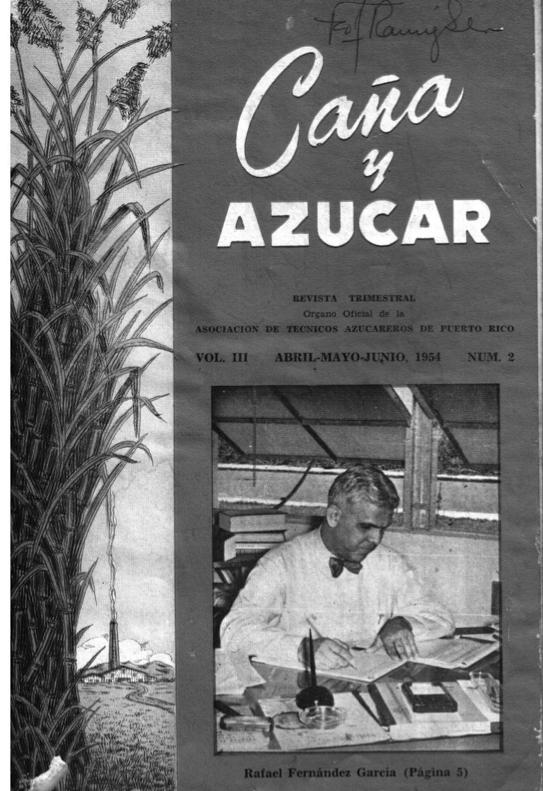

Revista Caña y Azúcar, Asociación de Técnicos Azucareros de Puerto Rico, III, 2 (1954).

Número dedicado a Rafael Fernández García. (Archivo Fernández Seín).

La trayectoria de Fernández García demuestra que el Plan Chardón no pertenece solo a la década del treinta. Mas bien fue el punto de partida de una nueva perspectiva sobre Puerto Rico y sus posibilidades, en el marco del régimen colonial y sin escapar sus tensiones y contradicciones. Fernández García, colaborador de Muñoz Marín e identificado con el Partido Popular Democrático (aunque ajeno a la política activa) no creía en la independencia. A la vez, entendía – o entendió durante gran parte de su carrera — que era imposible un desarrollo económico para Puerto Rico sin un régimen tarifario propio o al menos una política proteccionista para ciertas industrias.

Conclusión

Había tensiones, sin duda, en la visión socioeconómica de Fernández García. No era socialista, pero planteaba que la concentración de tierras era el problema económico fundamental de Puerto Rico. La gran propiedad agraria tenía que ceder ante la necesidad económica del país. Como sentenció en un articulo, “no considero la concentración de tierras como el único factor del problema económico de Puerto Rico, pero lo considero el más importante y fundamental.” (1934: 723) Fernández García fue un gran defensor de los colonos y de la pequeña y mediana propiedad, y era un experto en suelos y en la agricultura cañera; pero fue a la vez un pionero de la industrialización, o de cierta industrialización, una basada en recursos y productos agrícolas locales y del área del Caribe (como por ejemplo en las fabricas de “capitalismo de estado” de los años cuarenta). Proponía una política contributiva progresiva y agresiva que encauzara una parte importante del capital local hacia un desarrollo planificado; y denunciaba la ausencia de una política de investigación industrial de parte del gobierno y de la industria privada. Ese era Fernández García y esas fueron también las tensiones del Plan Chardón y de la PRRA. En buena medida son también las nuestras, hasta el día de hoy.

Las propuestas del Plan Chardón lograron el apoyo del gobierno federal (y en parte originaron en el plano federal) como estrategia para desviar el apoyo masivo que tenía el Partido Nacionalista y sobre todo la figura de Albizu Campos. El Plan Chardón proponía un nacionalismo y radicalismo económico sin un nacionalismo y radicalismo político. La profunda ambigüedad de esta postura capta la fluidez de su momento histórico, y sus posibilidades muy diversas (Rodríguez 2011; Nazario Velasco 2014; Burrows 2017). Evidentemente, el plan y su realización ampliada en la PRRA intentó cooptar varios de los reclamos nacionalistas fundamentales en torno a la necesidad de reformar radicalmente la industria azucarera y la economía puertorriqueña en general. Había una distancia creciente hacia el Nacionalismo de parte de muchos de los universitarios e intelectuales asociados con el Plan Chardón, que poco antes simpatizaban con Albizu Campos. La posición personal de Fernández García hacia Albizu y el nacionalismo está bastante perfilada en los escritos y correspondencia que he examinado, aunque la investigación está incompleta. En general, veía con desconfianza la prédica de Albizu Campos y la consideraba una provocación sin posibilidades reales de éxito que solo resultaría en mayor represión y en un detente a reformas locales significativas.

En fin, la trayectoria de Rafael Fernández García, un “visionario práctico” como le llama su hijo Rafael Fernández Seín, ofrece una ventana singular hacia su época. La carrera profesional e intelectual de Fernández García es, en efecto, un hilo conductor entre al menos tres épocas que a primera vista parecen remotas entre sí – los Treinta del Plan Chardón y el Nuevo Trato, el “capitalismo de estado” de los años cuarenta, luego el tránsito hacia Manos a la Obra en los cuarenta/cincuenta. A través de esas épocas Fernández García mantuvo una agenda de investigación científica, una visión amplia y exigente en cuanto a la misión del estado y la empresa privada y un juicio crítico sobre la dependencia económica… una combinación de perspectivas que hoy urge rescatar.

La carrera de Fernández García personifica el afán científico, universitario y de servicio público, y el espíritu critico, del Plan Chardón y de la época de la PRRA. Estos elementos son más pertinentes y necesarios que nunca, en momentos en que el gobierno y la Junta de Control Fiscal asaltan el presupuesto de nuestra gran universidad pública y menoscaban gravemente la labor de investigación científica del país. Y en momentos en que el pueblo puertorriqueño, como en los años treinta, traza nuevos senderos.

* Agradezco la información sobre Rafael Fernández García provista por el colega Dr. Jorge Colón, del Departamento de Química, Facultad de Ciencias Naturales, UPR-RP, y la Bibliotecaria de esa Facultad, Sra. Elizabeth Borges Ocasio; Julio Quirós, Director del Archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín; y el Prof. Luis Agrait, Director del Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, UPR-RP. Agradezco particularmente al Ing. Rafael Fernández Seín, hijo del Sr. Rafael Fernández García, que compartiera datos y extensos materiales sobre su padre que se encontraban en el archivo familiar, aparte de sus muchos recuerdos personales de su padre.

__________________

Referencias

Bagué, Jaime. 1968. Movimientos de reforma agraria en Puerto Rico, 1510-1961. San Juan: Departamento de Agricultura.

Burrows, Geoff. 2017. “Rural Hydro-Electrification and the Colonial New Deal: Modernization, Experts, and Rural Life in Puerto Rico, 1935-1942.” Agricultural History 91(3): 293-319.

Fernández García, Rafael.

_________. 1934. “Conferencia sobre los orígenes, bases y fin es del Plan Chardón. Revista de Obras Públicas de Puerto Rico 11(9): 718-730.

https://issuu.com/coleccionpuertorriquena/docs/1934-09_a__o_11__n__m._9.

________.1954. “Usos de los subproductos de la Industria del azúcar.” Caña y Azúcar 3 (2): 5-14.

Fernández Seín, Rafael. 2019. “Apuntes y anécdotas de un visionario práctico: mi padre Rafael Fernández García”.

Maldonado, Teófilo. 1958. Hombres de primera plana, San Juan: Editorial Campos.

Mathews, Thomas. 1960. Puerto Rican Politics and the New Deal. Gainesville, University of Florida Press.

Nazario Velasco, Rubén. 2014. El paisaje y el poder : la tierra en el tiempo de Luis Muñoz Marín. San Juan: Ediciones Callejón.

Puerto Rico Policy Commission. 1934. Report of the Puerto Rico Policy Commission / Chardón Report: June 14, 1934. Texto íntegro del Plan Chardón sometido al Secretario de Agricultura Wallace : Informe de la Comisión del Plan Portorriqueño (mimeog.)

Rodríguez, Manuel. 2011. A New Deal for the Tropics : Puerto Rico during the Depression era, 1932-1935. Princeton: Wiener.