La monja hace el hábito: Nilita Vientós Gastón, la moda y el dandismo

A Luis Felipe Ruiz

y a Fashion Pipe también

One should be a work of art

or wear a work of art.

Oscar Wilde

Fashion is the armor to survive

the reality of everyday life.

Bill Cunningham

Tras las costuras del vestido

A Nilita Vientós Gastón se le conoció siempre por su labor intelectual y política. Sus revistas, sus artículos en periódicos nacionales y extranjeros, su trabajo en el Ateneo Puertorriqueño, su logros como funcionaria en el Departamento de Justicia, su compromiso con diversas causas políticas y sociales, su defensa de los derechos civiles, todos estos hechos son claras muestras de su compromiso político y sus objetivos intelectuales. Y, aunque parezca frívolo y hasta insustancial, junto a todos esos nobles empeños y notables actos hay que incluir su peculiar manera de vestir, manera que rompía muchas veces con las normas imperantes en el momento nuestro país. Nilita se hacía notar en cualquier grupo, no por su belleza sino por su impactante estilo, estilo que algunos consideraban estrafalario y hasta ridículo. Pero visto desde otra perspectiva ese estilo muy personal se puede ver, más allá de su aparente banalidad, como confrontacional y hasta agresivo. No cabe duda de que esta monja hacía su propio hábito y su hábito a la vez ayudaba a hacer a la monja o, al menos, la hacía distinguirse entre las puertorriqueñas del momento. Dada la importancia que la moda tuvo en su vida hay que preguntarse por qué Nilita se enfocó tanto en algo que parecía ir en contra de su compromiso político y su dedicación intelectual.Para explorar en detalle este tema tendríamos que crear un archivo de su vestuario. Pero desgraciadamente esto es, si no imposible, muy difícil de hacer porque su hermosa casa, su magnífica biblioteca y sus ricos archivos casi han desaparecido. Nilita testó esas, sus únicas propiedades, para la creación de una fundación que llevara su nombre. Pero con esa importante dotación no venían fondos para mantener dicha institución que, por ello, tuvo que depender de la errática filantropía gubernamental. Pasados algunos años y a pesar del constante afán de los miembros de la junta que ella nombró para dirigir su fundación, particularmente la dedicación casi absoluta de Luis Nieves Falcón, los fondos del gobierno dejaron de llegar y los miembros de la junta fueron muriendo; por ello la fundación casi no puede cumplir su función. Hoy la hermosa casa de la calle Cordero, la inmensa biblioteca y los muy valiosos archivos están en ruinas. Esto dificulta el intento de explorar el tema de Nilita y la moda y de muchos otros aspectos de su importante obra.

Apunto que para enfrentarme a este tema, que es de mayor importancia que la que a primara instancia puede parecer, he examinado las fotos de Nilita a mi alcance y he leído sobre el tema de la moda desde diversas disciplinas y múltiples perspectivas intelectuales . También he revisado la escasa bibliografía sobre el tema en Puerto Rico .

Tras esta investigación he descubierto que lo que parecía un campo poco fértil y hasta descartable es un amplio y rico espacio intelectual. Estoy más que convencido que la moda era para Nilita algo más que mera fruslería, más que un efímero reflejo de su clase social, que iba más allá de una forma para compensar por sus rasgos de mujer diminuta que no cabía cómodamente dentro de nuestros parámetros tradicionales de belleza. Creo que la moda era para Nilita una estrategia más en su actividad política e intelectual. Era lo que Josefina Ludmer llama “tretas del débil” en su examen de la “Carta a Sor Filotea” de Sor Juana Inés de la Cruz . Por ello exploro el tema, aunque sólo sea para abrir caminos a futuros investigadores. Me guía la convicción de que Nilita quería trasmitir algo de importancia con su vestimenta y que la moda encuadraba de forma indirecta pero efectiva con sus proyectos intelectuales y políticos. Estoy convencido, para decirlo de manera metafórica, que tras las costuras de sus vestidos se encuentra un objetivo que va más allá de los sombreros, las telas y los collares .

Para muestra un imperdible basta

¿Cómo vestía Nilita? No pretendo responder plenamente aquí a esa pregunta dado el problema de la falta de evidencia. Para hacerlo necesitaría un amplio inventario físico o fotográfico de su vestimenta. Pero se puede comenzar a responder a esta pregunta y creo que para hacerlo es iluminador referirnos a algunas anécdotas de su vida, anécdotas que no dejan de tener un aire de mito o de lo que algunos llaman hoy “urban legend”. Apunto tres, una de las cuales se basa en mi propia experiencia.

Siendo estudiante en la Universidad de Puerto Rico asistí a una conferencia que dictaba un distinguido visitante. Dicho acto se celebraba en el anfiteatro del edificio de la Facultad de Farmacia, un salón no muy grande. La actividad estaba concurridísima y todos los asientos estaban ocupados. Pero me las agencié para sentarme justo detrás de Nilita. No recuerdo cómo estaba vestida, pero sí recuerdo perfectamente bien que llevaba un collar de perlas de fantasía, una gargantilla de cuentas plástica del tamaño de grandes canicas de las que puso de moda Coco Chanel. Pero lo más llamativo para mí era que dicho collar quedaba sujetado por un gran imperdible, de los que se usaban entonces para ponerle los pañales a los bebés. De frente no se veía, pero yo lo tenía allí, ante mis ojos. No pude prestar mucha atención a la conferencia porque el improvisado broche del collar de grandes perlas plásticas me distraía.

Creo que los que la conocieron podrían relatar abundantes incidentes como este. Por ejemplo, se cuenta que asistía a diario al juicio que se llevó durante la década de 1950 contra un grupo de comunistas puertorriqueños. Se dice que todos los días Nilita llegaba al tribunal vestida de rojo de pies a cabeza para demostrar su apoyo por los derechos civiles de los acusados, derechos que frecuentemente se violaban durante este periodo cuando el impacto del Macartismo estadounidense se hacía sentir en la colonia. No sé si la anécdota es cierta, pero de serlo serviría para evidenciar cómo Nilita empleaba su ropa para hacer declaraciones políticas.

Por otro lado, hay quienes dicen que compraba camisas de dormir en los Almacenes Infanzón en la calle Loíza, tienda cercana a su casa, y que las forraba y las alteraba para convertirlas en elegantes trajes largos que llevaba a conciertos y a galas. Esto tampoco lo puedo asegurar aunque sí sé que aprendió a coser de niña y que muchas veces se confeccionó trajes, sombreros y adornos. Esto sí consta: por años iba al trabajo y asistía a actividades sociales y políticas con sombrero y guantes, indumentaria poco frecuente entre las puertorriqueñas de su momento.

Aunque dejemos a un lado el imperdible que me impidió prestar plena atención a una conferencia, la leyenda de los trajes rojos en el juicio a los comunistas y la de las batas de dormir convertidas en traje de gala, se puede establecer sin duda alguna que desde muy temprano Nilita creó su propio estilo, un estilo que se podría definir, siguiendo las pautas del estudioso portugués António Machuco Rosa, como “…the chic anti-fashion type of fashion, a kind of fashion that is opposed to conspicuously ostentatious fashion as well as to oppositional fashion” . Pero, aunque su estilo personal era elegante, no dejó de ser agresivo dentro del contexto boricua del momento. Recordemos las palabras de Susan Fillin-Yen: “[s]tyle is a mode of confrontation” . Paradójicamente su original vestimenta era una forma de demostrar discrepancia y suponía una gran osadía. ¿Cómo se atrevía salir así a la calle? Para entender mejor esta idea hay que recordar que la moda, especialmente en el caso de Nilita, era un performance y, por ello, hay que reconocer que su vestimenta tenía claros objetivos que iban más allá de los trajes, los collares y los sombreros.

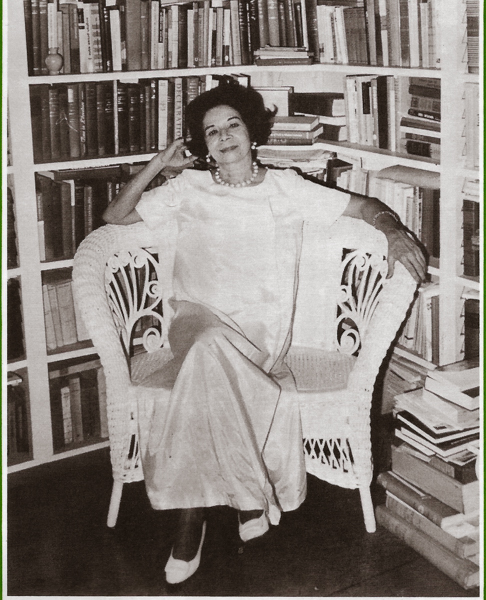

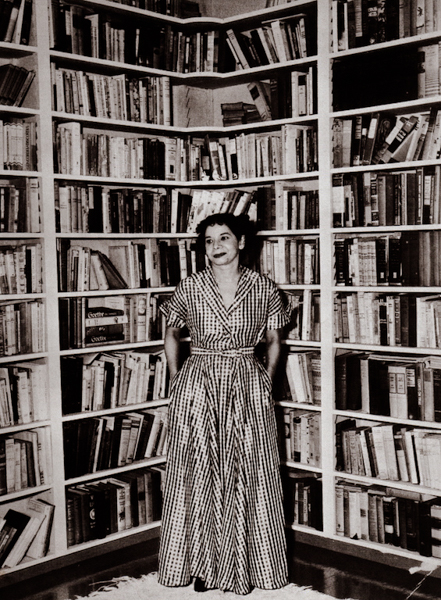

En sus memorias, El mundo de la infancia, Nilita dice: “…siempre he odiado los uniformes y el vestir igual a otro” . Aunque se puede establecer que se inspiraba en la moda del momento, su forma de vestir no seguía dócilmente las pautas establecidas como norma entonces en nuestro país; parecía en ese sentido algo extranjera. Su ropa, que algunos consideraban extravagante, era muestra de un fino gusto y una marcada elegancia. Por ejemplo, durante la década de 1970, cuando ya no llevaba sombreros a diario, frecuentemente vestía de pantalones y blusas de manga largas unánimemente negros o blancos con un pañolón estampado de vivos colores alrededor del cuello. Por otro lado, son muchas las fotos de Nilita en su casa, casa decorada toda de blanco –también habrá que comentar en algún momento esa decoración– en las que aparece vistiendo batas de estar que se acercan a largos trajes de gala. En las reuniones nocturnas que celebraba en su patio para agasajar a algún escritor, artista o profesor que pasaba por la Isla llevaba muchas veces una de esas batas.

No cabe duda de que Nilita vestía de manera muy particular, muy personal, que establecía sus propias normas de elegancia, que a veces –muchas veces– parecían burlarse de las convenciones establecidas. Pero no cabe duda de que su forma de vestir estaba marcada por su clase y por un ideal de cosmopolitismo que no sólo se dejaba sentir en su vestimenta sino en sus proyectos intelectuales y especialmente en sus revistas.

A la moda por las letras

Para entender mejor el sentido de la moda que tenía Nilita y lo que esta significaba para ella conviene recurrir a testimonios escritos suyos sobre el tema. Estos son muy pocos, pero reveladores.

Entre los textos recogidos en los seis volúmenes de su Índice cultural (1962-2003) aparecen sólo dos artículos relacionados a las modas, ambos sobre el mismo tema, el supuesto traje típico. El 7 de abril de 1956 Nilita publicó una columna en El Mundo titulada “El “traje típico” puertorriqueño” y el 8 de octubre de 1984, una segunda en el mismo periódico titulada “Otra vez el “traje típico puertorriqueño”” . En ambos textos critica muy duramente una organización de damas de la alta burguesía local que convocaba a un concurso para diseñar lo que no existía, un traje típico. Este no se podía diseñar, decía Nilita, porque “[u]n traje típico no se improvisa” (p. 203) y “[n]o es necesario heredar un traje típico para ser puertorriqueño (porque) [d]e lo falso no puede surgir lo verdadero” (216).

Esta idea contradice la visión que del traje típico tienen algunos teóricos de la formación de las naciones. Por ejemplo, se podría extrapolar de los planteamientos de Benedict Anderson y decir que el supuesto traje típico es otra manifestación del proceso de construcción la comunidad imaginada. O, mejor, se podría emplear el concepto de “invented tradition” de Eric Hobsbawn y Terence Ranger para entender la creación de cualquier vestimenta de ese tipo. Richard Thompson Ford, por su parte, establece que “[d]ress codes became an important part of many struggles for national and ethnic identity” . Si aceptamos estas ideas hay que decir que en nuestro caso ese paso no se dio. Pero Nilita establece que no se tiene que dar, que el llamado traje típico no necesariamente tiene que ver con la formación de la nación o que en nuestro caso no tuvo nada que ver.

Por otra parte, en sus memorias son frecuentes las menciones de la vestimenta y cómo la misma está en la raíz de importantes rasgos de su personalidad. Dos figuras son de especial importancia en esta narración: sus muñecas y su madre. Esta era “una burguesa muy ordenada” (18) a quien “[l]e encantaba la ropa (y) [t]enía montones de trajes, zapatos y sombreros” (19). La recuerda especialmente con “un hermoso traje de batista blanco estampado con grandes flores amarillas” (21) “Siempre la veo así, con su hermoso vestido blanco y amarillo bajando airosamente las escaleras, como una reina, encantada con la admiración que sabía despertaba en nosotros.” (23) Esa admiración infantil le llega de adulta a la imitación. ¿No será esa bata de su madre el modelo para las que usó para recibir a sus invitados?

Sus muñecas “[e]ran reinas, princesas, hadas, grandes damas, heroínas de sus patrias, salvadores de los pobres, maravillosamente vestidas con los trajes que les hacía” (9). En esta oración se sintetizan muchos de los ideales y de las aparentes contradicciones de Nilita. Las muñecas, a quien ella convierte en instrumentos para darle vida a sus sueños infantiles, son por un lado grandes señoras o reinas o princesas; pero a la vez son “heroínas de sus patrias, salvadores de los pobres”. Las muñecas funden el mundo de la burguesía y el de la conciencia social y el activismo político, fusión que ella, profundamente marcada por Víctor Hugo, trató llegar a realizar de adulta. Las muñecas siempre “maravillosamente vestidas” son una especie de alter ego de la niña y pronostican los ideales de la mujer que esa niña será. De manera indirecta las memorias detallan el sentido que la vestimenta tendrá para Nilita.

Una posible dandi femenina

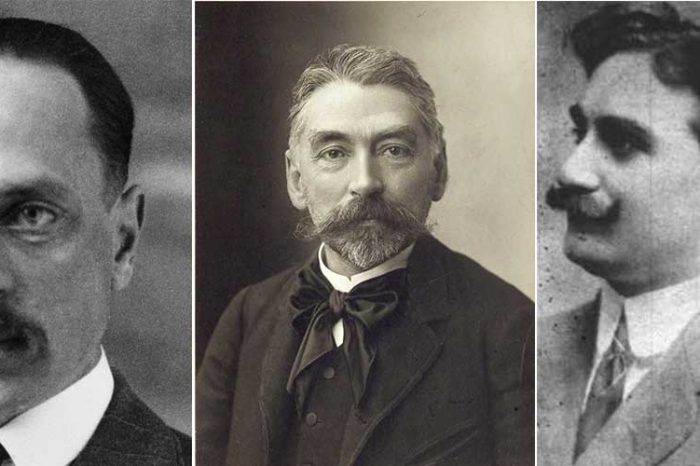

Los historiadores establecen que la idea de la moda como algo que cambia periódicamente surgió a finales de la Edad Media en el norte de Francia, en el Ducado de Borgoña. El gran historiador neerlandés Johan Huizinga (1872-1945) ha estudiado ese periodo y nos ofrece una visión panorámica del momento en que se da este importante fenómeno cultural en su ya clásico El otoño de la Edad Media (1919) . Por su parte, Elizabeth Wilson examina el mismo hecho desde la perspectiva de la moda en Adorned in dreams: Fashion and modernity (1985) . Me refiero a estos dos estudios no porque intente hacer aquí un recorrido por la historia de la moda sino porque me parece necesario marcar unos tres hitos en ese proceso: primero, el nacimiento del fenómeno de la moda cambiante; segundo, lo que John Flügel (1884-1955) llamó la “Great Masculine Renunciation”, el momento a finales del siglo XVIII cuando la moda masculina se simplifica y se codifica; y tercero, el surgimiento de la figura del dandi a finales del siglo XVIII y especialmente en el XIX.

El dandi y el dandismo son conceptos problemáticos pero útiles para entender a Nilita y su relación con la moda. Los historiadores apuntan que el dandismo surge en Inglaterra a finales del siglo XVIII con George Bryan Brummell (1778-1840), conocidos como Beau Brummell. Este, sin retroceder a la fastuosidad de la moda masculina del Antiguo Régimen, acepta las normas básicas de la “Great Masculine Renunciation” y crea una forma de vestir conservadora, elaborada y muy elegante, forma de vestir que fue imitadas por los poderosos. La idea del dandi adquiere en el siglo XIX, con importantes artistas como Lord Byron, Charles Baudelaire y Oscar Wilde, connotaciones estéticas y políticas que demuestran que la sencilla definición que nos dan los diccionarios del dandi es muy limitada. El dandi es mucho más que un “hombre que se distingue por su extremada elegancia y buenos modales”, como apunta el diccionario de la Real Academia Española. Hoy sabemos que la mujer puede ser también dandi o “quaintrelle”, como la llaman algunos estudiosos del fenómeno. También sabemos que el dandismo aparece en muy diversas culturas y que el fenómeno no es algo superficial sino que puede tener profundas repercusiones estéticas y políticas. Mónica Bernabé, por ejemplo, establece que aunque se acepte el dandismo como una manifestación de una pose de mera vanidad y frivolidad se puede entender como una rebeldía “frente a la razón utilitaria del orden capitalista” . Y Juan Pablo Sutherland aclara que “[n]o hay un solo modo de ser dandi…” . El mismo Sutherland nos recuerda que “…el dandi es antecesor del camp pensado como poética del desacato y de estilo” (15).

Reflejos en un espejo camp

Es obvio que la vieja definición del dandi ya no es útil. Si partimos de una visión más amplia del concepto sería válido y hasta fructífero emplearlo para tratar el tema de Nilita y la moda. De inmediato aclaro que no propongo que Nilita fuera una dandi o una quaintrelle. Esto es algo que habría que explorar más detalladamente. Sólo asevero ahora que los conceptos del dandi y de lo camp podrían servirnos para entender el sentido de su apego por la moda.

Para adelantarnos por ese camino se hace necesario ver algunos textos suyos donde trata, aunque sea tangencialmente, estos temas, sobre todo el texto donde discute, sin así nombrarla, la estética de lo camp.

El tema del dandi aparece en dos columnas de Nilita recogidas en Índice cultural. Muy temprano, en 1951, publica una reseña sobre cinco novelas del escritor inglés Ronald Firbank (1886-1926) . En la década de 1950, cuando Nilita comenta estas novelas, se daba una revisión de este escritor “fino y poco conocido” (121), “escritor para unos pocos” (123) que “no es un gran escritor” (122). ¿Por qué, entonces, le presta atención y comenta con entusiasmo sus novelas? En primer lugar destaca en su comentario que Firbank cabe perfectamente bien en el contexto del dandismo intelectual, “actitud artística que ejerció gran influencia y tuvo valores de símbolo en las postrimerías del siglo XIX” (121). Pero más que nada hay que apuntar que exalta en su obra el hecho de que “[t]odo es artificioso en estas novelas, personajes, ambiente, paisaje, la forma. Todo tiene un aire ligero, frágil y lejano. Importa mucho el modo de decir, no lo que se dice.” (122) Aunque nunca usa el término es evidente que para Nilita el estilo de Firbank es camp. Prueba de ello es que Susan Sontag, trece años más tarde en su canónico ensayo donde define esta estética, “Notes on camp” (1964), incluye las novelas de este escritor inglés como uno de los ejemplos arquetípicos de esta estética o actitud. Lo importante para nosotros ahora es que Nilita, sin emplear el término, ya había hallado en las novelas de Firbank rasgos del camp y las describe de manera positiva. Además lo asocia al dandismo que considera una corriente de importancia en la cultura europea.

En otra reseña, esta sobre un libro de Francisco Umbral sobre Mariano José de Larra (1809-1837), Nilita vuelve a tratar el tema del dandi . En esta columna coloca al ensayista español en la corriente del dandismo y en esta incluye a Firbank. Esta reseña no tiene la importancia que la de las novelas del escritor inglés ya que aquí Nilita se limita a resumir el libro de Umbral y ofrece poco de sus propias ideas sobre el tema, contrario a lo que ocurre en la anterior. Pero, a pesar de ello, es importante señalar que vuelve a ver el dandismo de manera positiva y no como un fenómeno frívolo y, sobre todo, como algo desconectado de la realidad social del autor. “Larra es el más lúcido de los escritores españoles de su tiempo, con una profunda conciencia de los males de la sociedad en que le tocó en suerte nacer y por cuyas fallas murió.” (4) Hay que recalcar que la visión del dandi que Nilita alaba en Larra no es la de un artista que ignora los males sociales sino, por el contrario, es la de un dandi comprometido.

El dandi comprometido y la moda agresiva

No cabe duda de que la vieja definición del dandi como hombre que se distingue por su elegancia y buenos modales ya no es completamente útil. Las mujeres también pueden ser dandi y el dandi no es necesariamente una persona enajenada de su realidad social y política. Para el dandi la vestimenta era una manera de expresar sus ideas y posiciones frente a la sociedad. Así lo veía Nilita quien también veía –no cabe duda de ello– que la moda podía ser una forma de expresar su propia personalidad, un vehículo político que le era útil y una sutil treta para confrontar a la sociedad. Durante toda su vida mantuvo un claro compromiso intelectual, social y político. Y ese compromiso se reflejaba también en su valiente y muy particular manera de vestir, aunque en el momento pareciera sólo algo frívolo y sin trascendencia.

¿Contradicciones? Algunos las veían en esa diminuta gran dama poco agraciada y vestida de manera elegante pero muy particular que con su voz chillona reclamaba el respeto por los derechos de sus conciudadanos; vestida de manera poco convencional defendía valientemente lo que para otros podían ser ideas raras, raras como su ropaje. Tanto con sus ideas como con su vestimenta esa dama burguesa nos hacía –y nos hace– ver que las contradicciones son reflejos de conflictos que todavía no se han resuelto.

Hasta por medio de su ropa, una sutil e ingeniosa estrategia para expresar sus ideas, Nilita fue original y efectiva.