Los desaparecidos

I

Estaba desempacando su biblioteca. Los libros no estaban aún en los estantes, aún no habían sido tocados por el suave aburrimiento del orden. En efecto, el hombre se disponía a ordenarlos cuando se le ocurrió hacer de ese aburrimiento una epifanía. No era para menos: delante de sí tenía las cajas recién abiertas con sus libros, los cuales, según sus propias palabras, volvían a ver la luz luego de dos años de oscuridad.El hombre que desempaca la biblioteca y que escribe al respecto es Bendix, un intelectual alemán y judío, un marxista híbrido, prácticamente desconocido salvo por un círculo pequeño de amistades. Estamos en 1931, a dos años de la quema de libros de los nazis en Alemania, y a muchos años de la ascensión mítica de Bendix como uno de los pensadores culturales más lúcidos de la primera mitad del siglo XX. Aún está en Alemania y acaba de instalarse en una morada que promete estabilidad y que, por ende, le permite el supremo placer de cualquier intelectual: el de desempacar sus libros y reordenar su biblioteca. Pero Bendix apenas puede contener su felicidad y nos invita a que lo acompañemos en el proceso de reencontrarse con sus libros. El ensayo que escribe se nos revela como un striptease, como un juego de revelaciones y ocultamientos de un fetichista de los libros, con un regodeo rayano en el exhibicionismo. Solo por rigor intelectual se priva de aburrirnos con una lista de sus ejemplares más amados y, en su lugar, ensaya varias reflexiones sobre el arte de coleccionar. Poco más de doce horas le toma desempacar y ordenar su biblioteca, momento que reserva para confesarnos que no son los libros los que toman vida en él, sino que es él quien vive (o se aviva) en ellos. Ni Borges, el Tiresias argentino, confesaría su pasión libresca con tanta voluptuosidad.

Al final del texto, como buen artista del striptease, Bendix dramatiza su desaparición. Nos dice que con el despliegue de su biblioteca ha erigido su morada, con libros a manera de ladrillos y que, como cualquier coleccionista ante su colección, ahora va a desaparecer dentro de la suya. Y, de hecho, con el punto final desaparece él y su voz.

Por supuesto, como todo texto de ficción –y el ensayo es el más ficcional de todos los géneros—Desembalo mi biblioteca es también un sueño. El coleccionismo que despliega Bendix es una performance, un wishful thinking, una boutade de estabilidad. Su celebración del coleccionismo y de su biblioteca personal sublima otra alegría, la de haber podido asentarse en una morada donde por fin podía desplegar su biblioteca. No lo olvidemos: dos años debió esperar para sacarla del cautiverio de la oscuridad.

Ese es el sueño de Bendix en 1931, pero Nos-otros, nómadas sin remedio, podemos ver más allá. Y más allá le aguardaba a Bendix la otra, definitiva desaparición. El despliegue de su última biblioteca en suelo germano fue por breve tiempo. En 1932, ante la inminente consolidación del Tercer Reich, Bendix parte al exilio, primero a la isla de Ibiza, luego a Nice, a París, a casa de Bertolt Brecht en Dinamarca, de nuevo a París, donde es encarcelado por tres meses y de donde logra escapar en junio de 1940, un día antes de que los nazis entraran a la capital francesa con órdenes de arrestarlo. En compañía de otros refugiados judíos logra cruzar la frontera entre Francia y España y arribar a la costa de Portbou, un pueblo costero de Cataluña. Allí, en septiembre de 1940, la policía fronteriza española detiene a la troupe de refugiados y les anuncia que ha de deportarlos al día siguiente a Francia, ya entonces ocupada por los alemanes. Bendix se estaba hospedando en un hotel con el ominoso nombre de Francia; en un bolsillo llevaba una visa de viaje para llegar hasta Estados Unidos, en otro una considerable cantidad de pastillas de morfina. Optó, como sabemos, por el viaje sin regreso, por la desaparición física entre Nos-otros.

De su colección de libros de 1931 no quedó nada. Quedaron sus textos publicados y un manojo de manuscritos repartidos entre fieles y brillantes amigos.

Tenía 48 años.

II

ESA MISMA EDAD tiene Okrim, un casi personaje de la novela circense La troupe Samsonite. Supimos de él a los nueve, casi diez años, cuando durante una página fue nuestro cronista-explorador. Meterlo en esta historia ha sido difícil; no estamos seguros que llegue a ser personaje esta vez, pero al menos nos ha prometido intentarlo. Lo entendemos perfectamente: después que se cruza a este lado y se conoce a Moebius, la de muchas moradas, pocos se animan a regresar. ¿O es que alguien ha vuelto a ver a Bendix consultando libros en la Biblioteca Nacional de Francia?

De Bendix, justamente, Okrim acaba de leer el ensayo Desembalo mi biblioteca. Lo ha leído porque le ocurre lo contrario a lo que afirma el título: no puede desempacar sus libros. Su reacción al ensayo ha sido desfavorable. La interpretación de Bendix como coleccionista burgués le ha parecido fallida y, a su juicio, algunas de sus conclusiones –como la que afirma que la propiedad es la relación más íntima que un coleccionista puede tener con su colección– le resultan totalmente frívolas. Dos razones animan su reacción algo tendenciosa: su indiferencia al coleccionismo y el hecho de que no tenga donde desplegar su biblioteca. El coleccionismo es un arte sedentario y, contrario a Bendix, Okrim no ha conocido otra cosa que la errancia; por ende, nada sabe del placer de convertir objetos en fetiches de propiedad. Ni siquiera los libros, salvo un mínimo puñado, han sobrevivido sus múltiples desplazamientos. No debe extrañarnos entonces que tenga una relación misionera con ellos: los lee, los devuelve o regala y estos siguen circulando. Pensaríamos que es lector formado en bibliotecas públicas, pero estas apenas existen en su país y la Biblioteca Nacional solo lo es por proclama oficial. Esta carencia, por cierto, nunca lo ha desanimado con los libros que hasta la fecha ha leído y los pocos que ha escrito. En todo caso, contrario a Bendix, su biografía de lector lo ha convencido de que el libro debe ser un bien comunal y el mejor autor es aquel que pierde el nombre.

Pero estas convicciones, aunque lo niegue Okrim, son meras racionalizaciones de otra molestia, de otra inquina que nada tiene que ver con Bendix. Ocurre que Okrim ha partido al exilio sin el prestigio de la persecución política, ni de la necesidad económica que ha asolado a su país. Sus razones para partir fueron más afectivas y utópicas; en una frase: la de comenzar una vida nueva allende los mares. Su razonamiento no estuvo exento de extravagancia: si siempre fue un nómada en su país, si nunca tuvo morada fija, si su vida fue una sucesión de precariedades y nunca pudo sentir suya una comunidad, no perdía nada con marchar al extranjero. Con una austeridad casi masoquista redujo su biblioteca a doscientos títulos (entre estos, los tres que ha escrito), regaló el resto, se deshizo de su escasa utilería doméstica y compró un boleto de ida a la ciudad de Filadelfia. Y así, tras despedirse de sus pocos fieles amigos, desapareció de su isla desencantada.

Apenas aterrizó en Filadelfia, Okrim se quitó sus maltrechos zapatos isleños y calzó un par sin estrenar que había guardado para comenzar su nueva vida. Fue todo lo que logró de su sueño de tabula rasa. Desde lo alto de la alcaldía de Filadelfia, William Penn, el fundador de la ciudad, se lo advirtió con sus 26 toneladas de bronce y su mano derecha extendida: calma, forastero, nada que valga la pena se construye en un día. Pero Nos-otros, nómadas sin remedio, decimos más: no hay comienzos sino continuidades.

En la casa adonde arriba, gracias a la hospitalidad de una prima segunda, su vida se va miniaturizando, pese a la extensión del emplazamiento suburbano. Afuera le mortifica la sucesión de centros comerciales como antes, en su desaparecido país, le entristecían los de la zona metropolitana. Sin auto, busca sosiego desplazándose por la ciudad mediante la transportación pública, mucho más confiable que la de su país. Allá los bolsillos citadinos de Santurce o el viejo San Juan le daban la ilusión de ejercer una ciudadanía peatonal; acá, bajo la sombra masiva del cuáquero Penn, puede olvidarse de sí mismo caminando por horas entre rostros desconocidos. Caminar y los libros que toma prestados de la biblioteca pública de la ciudad son sus únicas conquistas de isleño exiliado.

Si no fuera porque él mismo lo sabe, podríamos aclararle que sus “conquistas” no son más que consuelos y que estos no duran. Sin un trabajo, según pasan las semanas de frustrados esfuerzos por superar su estado de refugiado familiar, su misma condición errante parece desgastarse –y con ella, la posibilidad de imaginar un futuro—. Y así lo encontramos, en un cuarto minúsculo, miniaturizado aún más por su biblioteca sin desempacar, leyendo un libro prestado de la biblioteca de la ciudad. Un libro de Bendix que le recuerda que está arrinconado y que no hay que estar en el hotel Francia, en 1940, para desaparecer.

III

“EN UNA SITUACIÓN sin salida, no tengo otra elección que la de terminar. Es en un pequeño pueblo situado en los Pirineos, en el que nadie me conoce, donde mi vida va a acabar”. Así lee Okrim la nota suicida que Bendix nunca escribió, pero que Henny Gurland, una fotógrafa de la troupe acuartelada en el hotel Francia en 1940, transcribió o tal vez inventó, no sabemos y no importa, pues la ficción y la historia no siempre se contradicen. Okrim lee la nota y sin que nos lo pida, Nos-otros transcribimos en una de sus libretas lo que su angustia no le permite escribir: “En una situación sin salida, no tengo otra elección que la de continuar. Es en una ciudad legendaria situada en el este de Estados Unidos, en la que nadie me conoce, donde mi vida va a desaparecer”.

Otros días, otras semanas se sucederán antes de que Okrim acepte que su vida no es una ficción solitaria y que, como la de Bendix, no se sustrae de la historia. La desaparición de Bendix en 1940 fue un anticipo de otras, más cruentas desapariciones por la hoz sistemática de los nazis. Su propio hermano, Georg, murió en el campo de concentración de Mauthausen en 1942, una entre 122,000 a 320,000 víctimas que murieron por desnutrición y trabajo esclavizado.

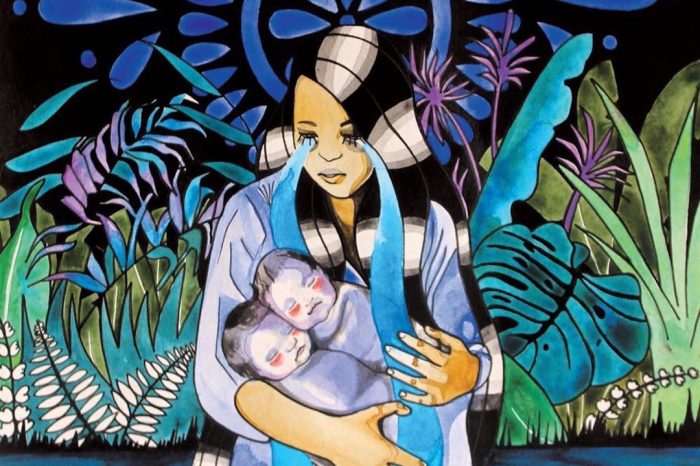

![]()

Esa imprecisión en las cifras no atenúa la infamia y nos dice de la visión necrofóbica del poder en los nazis: uno o tres, 100,000 o 300,000 da igual: los muertos son obscenos, un excedente del cual urge deshacerse de manera eficiente. A nadie debe extrañar que la inmensa mayoría de las víctimas desapareciera en la anónima fosa común del holocausto.

En otro tiempo, en otro contexto histórico, Okrim va descubriendo su filiación con otros exiliados, otros refugiados de su país en Filadelfia. Hay puertorriqueños que sobreviven hacinados en sótanos de edificios; otros que pugnan por que se les extienda su estadía en refugios provistos por agencias federales, amenazados con la expulsión a la calle y la indigencia. Y aunque el exilio de Okrim tuvo otros motivos menos apremiantes, menos dramáticos, ya forma parte de la oleada de inmigración a Estados Unidos tras la catástrofe del huracán María el año pasado. Es uno de 160,000 puertorriqueños (la cifra es solo aproximada) y uno más de 10,000 que ha arribado a Filadelfia.

La imprecisión de las cifras es oportuna y mueve a Okrim a volver sobre sus pasos. Vuelve al aeropuerto internacional de Filadelfia, donde intercambió sus gastados zapatos isleños por otros nuevos, cuyas suelas, en meses de caminatas, ya registran una historia mínima en la ciudad. Pero ya no es el corte ilusorio entre una y otra etapa de su vida lo que lo cautiva, sino la continuidad, la sinapsis histórica y ficcional. Esos zapatos abandonados en el aeropuerto lo devuelven a un cementerio simbólico en homenaje a los muertos de María, frente al Capitolio de la isla desencantada. Allí, el 1 de junio de 2018, dejó un par de zapatos marrones, rotulados con el número 2237 y una nota que leía: “Desaparecer 4,581 personas no es un error estadístico, es un crimen de lesa humanidad”.

Lo escribió porque era el producto de sustraer los 64 muertos oficiales a los 4,645 calculados por un estudio de Harvard. Lo escribió porque sabía que el descuento de los muertos era un acto deliberado del gobierno, un encubrimiento criminal.

Pero cuántos en realidad fueron, cómo y dónde desaparecieron tantos cadáveres, fueron preguntas que Okrim no se pudo contestar. Además de la máquina de ficciones del gobierno para silenciar y entorpecer la verdad, el número mismo de Okrim en la imprecisa cifra de exiliados puertorriqueños ha servido para relativizar explicaciones. Cuántos murieron, cuántos partieron del país: en la continuidad de ambos procesos se abre un abismo, una fosa común de desaparecidos. Entre estos, los miles de cadáveres etiquetados y transportados durante veinte y ocho noches de toque de queda.

Recién llegado a esta intersección entre la ficción y la historia, Okrim no sabe que será el explorador que desaparece. Así en Filadelfia irá conociendo a un grupo de philly-ricans, puertorriqueños nacidos o que han convertido la ciudad en el destino de sus vidas. Algunos le mostrarán una cortesía pasajera; otros una inconfesada suspicacia, la misma que oponen los isleños a los que llegan a la isla con otro acento o alguna hibridez lingüística. Y como antes hicimos con Bendix, Okrim tendrá también su epifanía: conocerá una troupe de extravagantes, movidos por el arte y la necesidad, que sabrá acogerlo como uno más de entre ellos. Y en la calle Diamante, en una casa de muchas moradas, donde la tolerancia al nomadismo es regla de oro, volverá a desaparecer.

No lo sabe Okrim, pero lo sabrá en breve cuando deje de ser personaje. Nada acaba, ni con la muerte ni con el olvido. Tarde o temprano se pierde el nombre y se regresa a Nos-otros, los desaparecidos de esta historia.

Ahora nos ven, ahora no nos verán más.

______________

Texto leído por Francisco Font Acevedo, con leves variaciones, en el King Juan Carlos I of Spain Center en New York University el 14 de noviembre de 2018.

Imágenes modificadas por la artista Betsy Casañas.