Los placeres de la mesa liberal

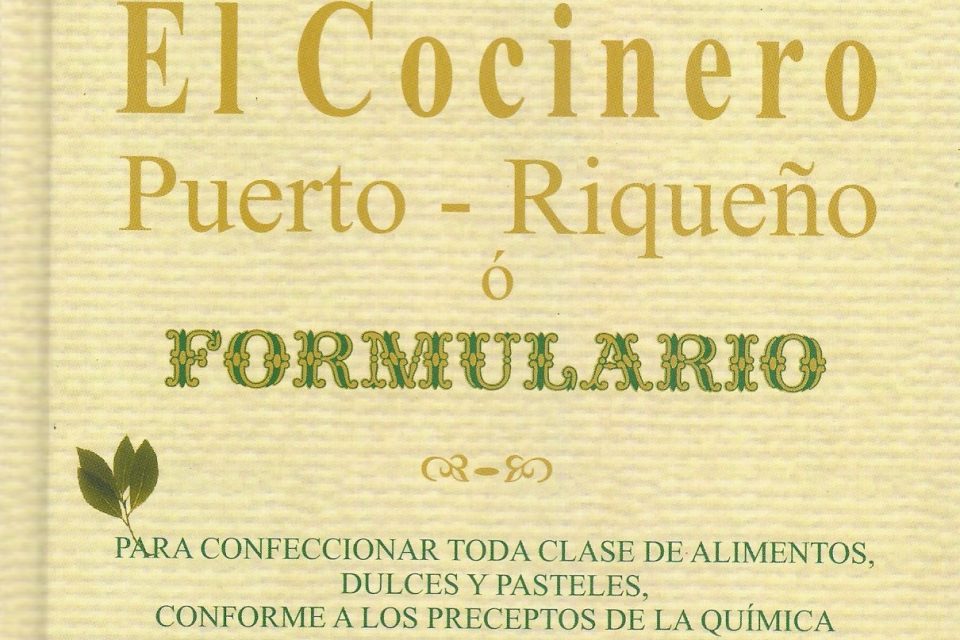

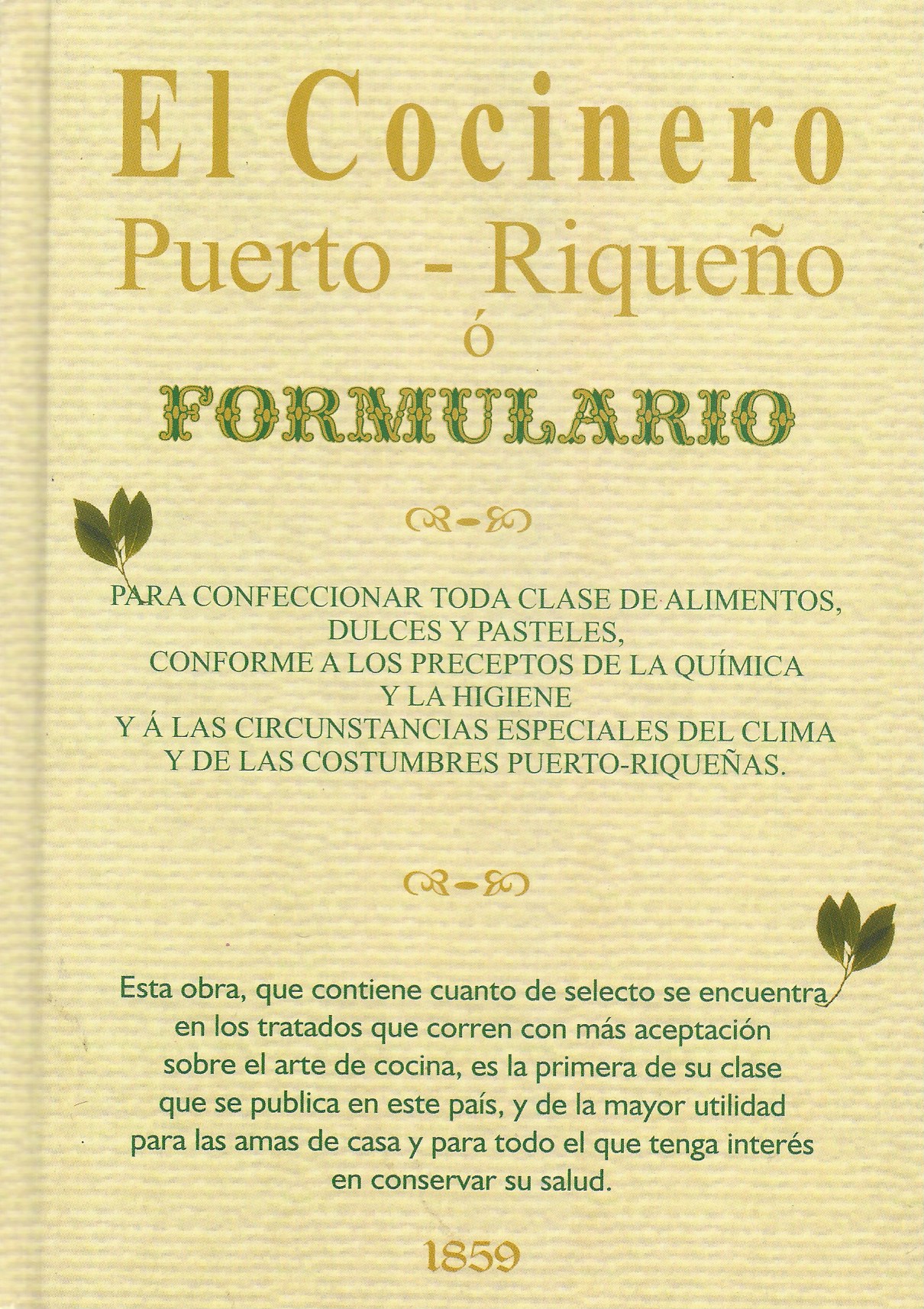

La lectura del más reciente libro de Cruz Miguel Ortiz Cuadra, De los plátanos de Oller a los food trucks… (2020), y el comentario que escribí sobre el mismo, “La historia también entra por la cocina…” (https://www.80grados.net/la-historia-tambien-entra-por-la-cocina-un-nuevo-libro-de-cruz-miguel-ortiz-cuadra/) me han hecho volver a pensar en nuestro problemático primer libro de cocina, El cocinero puertorriqueño (1859). Desde hace años, desde que descubrí la existencia de este libro, me ha interesado su historia. Entonces, poco, muy poco, sabíamos sobre el mismo. En 2006 usé como base para la conferencia que dicté en la Universidad de Puerto Rico en Cayey lo que iba descubriendo sobre El cocinero puertorriqueño[1]. Pero en ese momento sólo comenzaba mi estudio sobre el tema. Un año más tarde volví al tema en otra conferencia, esta vez en la Universidad de Amberes, Bélgica[2]. No repetiré aquí los hallazgos que apunto en los sendos ensayos que surgieron de estas conferencias. Mi interés ahora es volver a un punto que no traté en ninguno de esos trabajos. Ese tema inexplorado es el prólogo de El cocinero puertorriqueño. Ahora, aunque no he completado la investigación me siento más confiado al acercarme al tema y propongo, por ello, que estas páginas sean una coda para esos textos anteriores, particularmente al primero.

La lectura del más reciente libro de Cruz Miguel Ortiz Cuadra, De los plátanos de Oller a los food trucks… (2020), y el comentario que escribí sobre el mismo, “La historia también entra por la cocina…” (https://www.80grados.net/la-historia-tambien-entra-por-la-cocina-un-nuevo-libro-de-cruz-miguel-ortiz-cuadra/) me han hecho volver a pensar en nuestro problemático primer libro de cocina, El cocinero puertorriqueño (1859). Desde hace años, desde que descubrí la existencia de este libro, me ha interesado su historia. Entonces, poco, muy poco, sabíamos sobre el mismo. En 2006 usé como base para la conferencia que dicté en la Universidad de Puerto Rico en Cayey lo que iba descubriendo sobre El cocinero puertorriqueño[1]. Pero en ese momento sólo comenzaba mi estudio sobre el tema. Un año más tarde volví al tema en otra conferencia, esta vez en la Universidad de Amberes, Bélgica[2]. No repetiré aquí los hallazgos que apunto en los sendos ensayos que surgieron de estas conferencias. Mi interés ahora es volver a un punto que no traté en ninguno de esos trabajos. Ese tema inexplorado es el prólogo de El cocinero puertorriqueño. Ahora, aunque no he completado la investigación me siento más confiado al acercarme al tema y propongo, por ello, que estas páginas sean una coda para esos textos anteriores, particularmente al primero.

Para mí no cabe duda alguna que lo más original, relevante y revelador de El cocinero puertorriqueño es su prólogo, ya que el resto del libro es un plagio, aunque ese mismo hecho y el contenido de esas páginas no dejan de tener interés e importancia[3]. A la vez, creo que no es descabellado postular que el prólogo lo escribió José Julián Acosta (1825-1897), figura de gran importancia en el mundo intelectual y político puertorriqueño del siglo XIX. Hay la posibilidad de que lo hubiera escrito su hermano, Eduardo Eugenio (1823-1868). Pero me inclino a pensar que el primero fue el autor de este prólogo sin firma. Tampoco es arriesgado aseverar que este es, sobre todo, un documento que sirve para afirmar la existencia de una conciencia nacionalista en la Isla para medidos del siglo XIX y para entender mejor, a través de algo tan aparentemente irrelevante como un libro de cocina, nuestro desarrollo como pueblo.

Veamos lo poco que sabemos sobre la aparición del libro para así entender algo mejor el sentido del prólogo.

Josefina Rivera de Álvarez, quien toma los datos que nos ofrece de un trabajo de Lidio Cruz Monclova, dice que José Julián Acosta fundó en 1857 una importante librería e imprenta, Librería Acosta. Esta surgió tras la compra de la vieja Librería Dalmáu, fundada en 1836 por Santiago Dalmáu y adquirida en 1844 por Florentino Gilbernat[4]. La Librería Acosta fue una de las más importantes en San Juan en el siglo XIX y fue bajo su sello que apareció El cocinero puertorriqueño. Rivera de Álvarez también nos ofrece información sobre Eduardo Eugenio Acosta, un actor menor en el ámbito cultural del momento, pero una figura de interés, de todas formas, por su trabajo en la empresa de la familia. La historiadora de nuestras letras apunta que este “[s]e dedica desde su juventud a la tipografía” y que “[d]esde 1857 hasta 1867 publica anualmente en San Juan el Almanaque Aguinaldo de Puerto Rico…”[5]. Es, pues, lógico pensar que estuvo asociado a los negocios de la imprenta familiar. Pero su hermano menor, José Julián, fue definitivamente una figura de mayor importancia en el momento y las ideas expuestas en el prólogo de El cocinero puertorriqueño encuadran perfectamente bien dentro del marco de su actividad política y su ideología. Por ello es que postulo que fue este y no su hermano quien escribió el prólogo con que abre nuestro primer libro de cocina. Pero es obvio que para aclarar definitivamente estas cuestiones necesitamos un estudio detallado de la Librería Acosta[6].

El prólogo de El cocinero puertorriqueño es muy breve; ocupa las páginas tres a la cinco de la primera edición y las siete y ocho de la quinta[7]. Lo primero que notamos en estas páginas es el empleo de un estilo engolado, un tanto castizo y hasta arcaizante. Una cita a Góngora, la única en el texto, sirve para sustentar esta impresión. La formalidad excesiva del estilo no se divorcia del tono juguetón que el prologuista usa para referirse al lector, a quien se dirige directamente en dos ocasiones, una al principio cuando lo llama “lector sesudo” y otra al final cuando le habla al “lector prudente”. Los adjetivos intentan halagar de entrada a quien maneje el libro.

También el prólogo abre y cierra con alusiones al libro mismo. Pero hay que notar que en ambas ocasiones se emplea el diminutivo; “librito” y “obrita” lo llama el prologuista. Estos diminutivos, más que querer restarle valor a la obra lo que intentan es hacerla accesible al pretender presentarla como una obra accesible a cualquier lector inteligente. A la vez la presenta como un libro útil que “…trata del más interesante asunto de este mundo” (7), la comida. Este juego de disminución del valor (“librito”) y valoración muy positiva (“más interesante asunto de este mundo”) refleja, como confirmaremos más adelante, una táctica intelectual y estilística que el prologuista privilegia: el juego de las anteposiciones.

Hay que recalcar que en ningún lugar del prólogo se habla directamente del contenido de la obra. Se rebaja su carácter con el diminutivo, pero jamás se mencionas nada de lo que el texto mismo ofrece; no se anuncia nada de su contenido. Por lo común los prólogos hablan de lo que encontraremos en el texto que acompaña para así atraer al lector. Esta notable ausencia me hace pensar que Acosta era consciente del origen de la obra y por ello mismo el prólogo va sin firma. Al así hacerlo se presenta esta como anónima y, de paso, se trata de encubrir su verdadero origen[8].

Otro rasgo que hay que destacar son las alusiones al vino, referencias que marcan el texto y lo colocan en el contexto de una clase social muy acomodada. ¿Qué lector puertorriqueño de entonces que no perteneciera a la alta burguesía criolla tenía acceso a vinos de Málaga, Jerez y Burdeos – a los que alude directamente –, así como al “gaseoso champaña”? Sólo un miembro de esa clase podía costearse esos lujos de origen europeo. No nos asombremos por el hecho ya que debemos recordar que los libros de cocina en general están escritos por y para esa clase.

Para mí hay otros dos rasgos del prólogo que son de importancia. El primero es el llamado del autor al equilibrio y la mesura. Aunque Acosta comienza aludiendo a “los placeres de la mesa [que] nos ayudan a llevar y conllevar las penas de esta vida” (7) o sea, a abogar por un “carpe diem”, el prólogo recalca la necesidad de prudencia y serenidad. “Sé parco y sobrio, sin ser mezquino…” (8): aconseja el prologuista. Por ello mismo aboga por “una prudente moderación”, por “la limpieza y la blancura” de la mesa, “la simetría” y “el orden” domésticos. Todo ello parece sintetizarse en la exaltación del “buen gusto”, un gusto burgués. Opuesto a estos está la extravagancia, que queda nombrada a través de una alusión a Lúculo, personaje romano quien, al retirarse de la vida militar y política se dedicó plenamente al ocio y el placer. Pero, más aún, la desmesura la representa aquí “la degeneración de un hombre nacido para gastrónomo [que se convierte] en glotón insaciable y repugnante” (8). Todos estos rasgos retratan una mentalidad ilustrada y burguesa que siempre aboga por la mesura, el control y la salud, en un marco de hedonismo contenido.

El segundo punto de importancia que quiero destacar es que esta mentalidad se da la mano con la visión de la comida como instrumento político, instrumento que favorecería un diplomático intelectual con actitudes liberales:

La mesa moderna suaviza las opiniones extremas, cortando la exageración de las unas y de las otras: aproxima y reanuda a los enemistados y no pocas veces han terminado en ella, del modo menos estrepitoso, duelos de consecuencia para las familias, y aun graves conflictos de las naciones. (8)

Estos dos rasgos para mí reflejan una mentalidad ilustrada y una actitud política conciliadora y moderada, rasgos que retratan de cuerpo entero a Acosta, un liberal que buscaba el cambio político para mejorar las condiciones del pueblo –recordemos su lucha por la educación y su fuerte oposición a la esclavitud – pero siempre desde una perspectiva que no niega los contactos europeos –españoles en su caso– y que propone una política de conciliación donde no cabían los extremos – para él – de la lucha armada: Acosta no era Betances. A pesar de ello, el gobierno colonial lo persiguió porque lo veía como un revolucionario.

Esos juegos de opuestos se presentan de forma ejemplar en el párrafo final del prólogo; por ello vale la pena citarlo completo:

Tales son, lector prudente, los medios de gozar por mucho tiempo de las delicias incomparables de la mesa. Como es de razón, llegarás a tener un conocimiento perfecto de esta parte interesantísima de la vida, cuando hayas recorrido esta obrita que te ofrezco, y visto en ella todos los secretos del arte culinario, arte precioso y sustancia que se cultiva hoy con tanto esmero, así en las frías regiones de Rusia, como bajo el cielo encantador de España; lo mismo bajo las nieblas de Washington que bajo el cielo abrasador de las Antillas. (8)[9]

Aquí el prologuista vuelve a usar los juegos de yuxtaposición y contraste. Yuxtapone “obrita” a “arte precioso”. Pero este cierre es sobre todo una presentación indirecta de muchas de las ideas políticas de Acosta y es, también, una excelente clave para entender mejor la visión de los liberales puertorriqueños de su momento. De inmediato se recalca el objetivo del libro, de la “obrita”: ayudar al bienestar del lector al proveerle al arte de la cocina que es un medio moderno – recalca aquí el “hoy” y hablaba antes de “la mesa moderna” – de alcanzar un estatus comparable al de otros países del mundo: Rusia, España, los Estados Unidos.

También hay que recalcar la contraposición de categorías binarias que se presentan en este importante párrafo final. Casi como si fuera un estructuralista del siglo XX, Acosta antepone Rusia a España, Washington a las Antillas. Ese binarismo va adjetivado: Rusia es fría y España, por el contrario, tiene un cielo encantador; Washington se caracteriza por nieblas y las Antillas, por su cielo abrasador. Nótese que en este juego de opuestos Rusia y los Estados Unidos comparten un polo y se caracterizan por la niebla, por lo frío, mientras que España y las Antillas, en el otro, se destacan por sus cielos cálidos. Los polos contraponen lo negativo (Rusia y Washington) a lo positivo (España y las Antillas).

Sorprende como en este juego de opuestos se presentan elementos que un siglo más tarde se repetirán durante los años de la Guerra Fría. Pero hay una marcada diferencia: en este caso Rusia y Estados Unidos están en el mismo polo de la oposición, contrario a lo que pasará en el siglo XX, cuando se verán como opuestos. Y más aún, estos países se anteponen a España y las Antillas. Las piezas del juego están ahí, aunque puestas en lados distintos a los que ocuparán más tarde: Estados Unidos se verá como positivo en el binarismo de la Guerra Fría y se verá como opuesto a Rusia. A la vez, este juego de opuestos retrata a Acosta como un buen liberal puertorriqueño del momento, pues apoya a la metrópoli, España, pero, a la vez, defiende la colonia, aunque la llama Antillas. Pero aún en esta defensa indirecta esconde un elemento de nacionalismo.

Dos puntos más sobre este revelador final del prólogo. Primero, estos juegos de opuestos que forman categorías binarias reflejan la búsqueda conciliadora típica de un liberal: en este caso la buena mesa sirve para superar la confrontación. Segundo, es revelador que Acosta en su juego estilístico culmine con las Antillas y no Puerto Rico, el supuesto tema del libro. ¿Será esto otro reconocimiento del origen cubano del libro de cocina que publica como nuestro? ¿O será un indicio de la aceptación de la visión panantillanista de Betances?

Para aclarar un poco esta problemática situación y el valor de El cocinero puertorriqueño como reflejo de la ideología de su momento, debemos recordar que el libro apareció nueve años antes del Grito de Lares, hecho que para muchos estudiosos certifica la existencia y hasta define una conciencia nacionalista puertorriqueña. Por ello también vale la pena pensar en las ideas de Benedict Anderson en su ya clásico Imagined Communities (1983), libro donde propone un esquema sobre el desarrollo del nacionalismo en el siglo XIX. Para Anderson esta corriente ideológica y política está relacionada con lo que llama capitalismo de imprenta (“print capitalism”). Según Anderson, los intelectuales de una región, de un país en proceso de formación, se inventan a través de ciertos periódicos, revistas y libros una especie de canon con el cual tratan de imaginarse o inventarse su país. Ese canon es lectura obligada para estos.

Aunque Anderson no lo menciona, creo que a la lista de textos que componen el canon del nacionalismo formativo hay que añadir los libros de cocina. Así es, ya que por años, por décadas, por siglos, un pueblo va creando formas particulares de preparar sus alimentos. Pero con el auge de su visión de la identidad propia, de la comunidad imaginada, ciertas personas proponen que esas son maneras propias de preparar los alimentos y que esas recetas son parte de la identidad nacional. Por ello en ese momento de definición de lo nacional se identifican esos platos tradicionales que desde entonces llevan un nuevo nombre adjetivado con un gentilicio: camarones a la veracruzana, cocido madrileño, pasta a la florentina. Siempre estos platos que reflejan una región quieren representar una cocina distinta a otras y a través de esa diferencia se recalca lo particular, lo propio, lo nacional. Anderson habla de la novela y de los periódicos y establece que “…these forms provide the technical means for ‘re-presenting’ the kind of imagined community that is the nation”[10]. A esa lista propuesta por Anderson creo que hay que añadir los libros de cocina del periodo fundacional.

El cocinero puertorriqueño debe verse, pues, en ese contexto y como parte de la creación de nuestra comunidad imaginada, de nuestra nación. A mediados del siglo XIX, cuando se va formando la nación puertorriqueña, necesitábamos un libro de cocina que nos definiera como pueblo y la Librería Acosta trató de dárnoslo, aunque fuera plagiando uno cubano.

Cuando escribí los primeros ensayos donde estudiaba El cocinero puertorriqueño no traté este importante prólogo porque no tenía suficiente evidencia para así hacerlo; concretamente, no sabía si la primera edición de nuestro libro abría con este revelador texto. Lo hago ahora con la intención de completar esos trabajos y con el propósito de demostrar que esas dos breves páginas que componen el prólogo a nuestro libro de cocina contienen y esconden muchas ideas de importancia para entender nuestro desarrollo como pueblo. También en ellas, creo, se autorretrata, sin quererlo, José Julián Acosta, un idóneo liberal boricua del siglo XX.

______________

Referencias

[1] Dicté la conferencia el 24 de agosto de 2006. Ver: Efraín Barradas, “’Si Aristóteles hubiera guisadé…’ o el saber también entra por la cocina”, Cayey (Universidad de Puerto Rico en Cayey), número 84, 2007, pp. 49-56.

[2] Dicté la conferencia el 23 de noviembre de 2007. Ver: Efraín Barradas, “El cocinero puertorriqueño, el Manual del cocinero cubano y la formación del nacionalismo en el Caribe”. En: Rita De Maesseneer y Patrick Collard (recopiladores), Saberes y sabores en México y el Caribe, Amsterdam, Rodopi, 2010, pp. 267-279.

[3] Debemos recordar que las recetas de cocina son un campo muy ambiguo en términos legales. ¿Quién tiene la propiedad intelectual de una receta? Probablemente en Puerto Rico en la década de 1850 el copiar recetas y hasta un libro de cocina completo no implicaba los mismos problemas ético y legales que suscitaría el mismo acto hoy. Creo que habría que ver la publicación de El cocinero puertorriqueño en el contexto legal de su momento.

[4] Josefina Rivera de Álvarez, Diccionario de la literatura puertorriqueña, San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1974, Tomo Segundo, Volumen II, p. 830. Para aquellos que estén interesados, añado la ficha del artículo de Cruz Monclova que no he podido ver: “Curiosidades literarias”, Folio (San Juan), 1957, volumen 1, número 1, pp. 11-25.

[5] Josefina Rivera de Álvarez, Diccionario de la literatura puertorriqueña, San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1974, Tomo Segundo, Volumen I, p.16.

[6] En la Colección Puertorriqueña de la Biblioteca Lázaro de la Universidad de Puerto se guarda un archivo con documentos relativos a la Librería Acosta. Los consulté en busca de información sobre la publicación de nuestro libro de cocina. Nada hallé al respecto, pero estos documentos son indispensables para un estudio de esta librería e imprenta.

[7] Dado que no hay cambios entre los dos textos, excepto la modernización de la ortografía, citaré por la quinta edición ya que es más accesible a un lector contemporáneo. Hay que señalar, además, que Manual del cocinero cubano también trae un prólogo, mucho más breve que el libro puertorriqueño. Como el nuestro, el prólogo del libro cubano está escrito con un estilo arcaizante y también predica la moderación en el contexto de del goce de la mesa. Pero en este prólogo, contrario al de El cocinero puertorriqueño, sí se habla del libro mismo. Además se nota un breve pero sorprendente elemento nacionalista ya que al compararse este con otros libros de cocina recalca que sus autores “…escribieron para su país, nosotros escribimos para el nuestro” (3). Sorprende que un burócrata español se refiera de esa manera a Cuba.

[8] Desde que descubrí que El cocinero puertorriqueño era una copia de Manual del cocinero cubano he creído que Acosta también puertorriqueñizó y publicó el libro como medio para obtener fondos para la publicación de otras obras. Recordemos que este libro de cocina tuvo tres ediciones en el siglo XIX, algo insólito en nuestro endeble mundo editorial de entonces. Pero esta idea tendría que colocarse en el contexto de la historia de la Librería Acosta, historia que aún no tenemos.

[9] El énfasis está en el original.

[10] Benedict Anderson, Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism, Londres, Verso, segunda edición,1991, p. 25. Énfasis en el original.