Mitos y manías

I

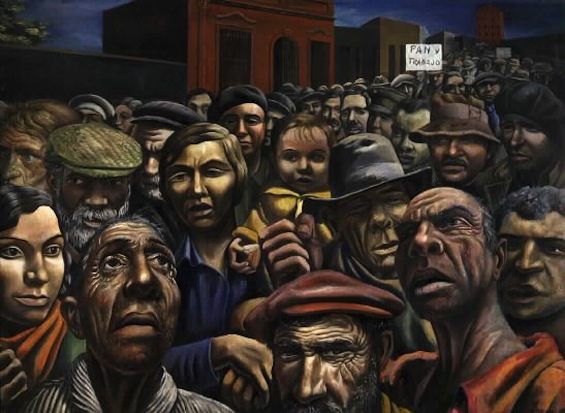

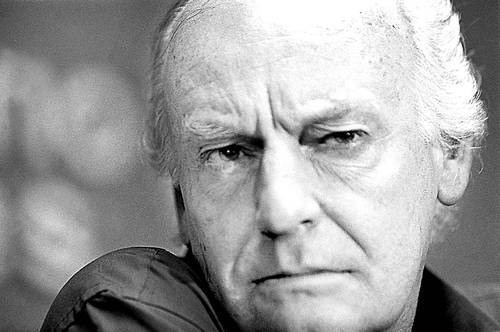

Alejandro Grimson, el premiado antropólogo argentino, estuvo recientemente de visita en la Universidad de Puerto Rico para dictar un curso en la Facultad de Humanidades y una conferencia en la Escuela de Comunicación Pública. Siempre con un nuevo proyecto bajo el brazo, Alejandro nos trajo copia de su último libro, Mitomanías argentinas: cómo hablamos de nosotros mismos (Buenos Aires: Siglo XXI, 2012). Este es el producto de largas horas dedicado a la tarea de escuchar con detenimiento a sus connacionales cuando hablan de la Argentina o de sus habitantes. El ejercicio es valioso y ejemplar. Pensando en lo que reiteran acerca de su país y cuestionando si tienen razón, Grimson les ofrece su reflexión de antropólogo repleta de argumentos, cifras y datos con los que cuestionar tanto sentido común y una buena dosis de trauma. Sin diván alguno, ha modelado una especie de terapia cognitiva para imaginarios nacionales. Para ello habrá tomado seguramente cientos de notas en muchas libretitas de bolsillo justo cuando nadie estaba mirando o no entendían lo que hacía. Al llegar a su casa se ha debido preguntar mil veces cómo clasificar sus ‘ejemplares’. Mitos y manías han quedado pacientemente organizados con etiquetas como estas: patrioteros, decadentistas, sobre lo ‘nazional’, racistas, de la unidad cultural argentina, sobre la Capital versus el interior, sobre la sociedad inocente, el estado bobo, los impuestos, el peronismo, los sindicatos y las luchas sociales, acerca del granero del mundo, el poder de los medios, y el falso igualitarismo.Aunque los mitos no ceden tan fácilmente, quien lea el libro escuchará una voz que le recuerde que la realidad o la historia no son tan lisas como nos hemos contado. Aunque la terapia es para traumas ajenos, insufla deseos de recuperación. Y si el primer paso es escuchar y observar con detenimiento, inmediatamente empieza una a mirar con un poco más de cautela, a querer conversar con cualquiera que le ponga un tema, a escuchar atentamente las explicaciones que ofrece el público que llama a la radio, a vivir la clandestinidad del observador comprometido. El propósito de Grimson se cumple. Se trata de darse cuenta de lo que decimos antes de que cambie de mano, de cuestionar la veracidad de estos pedacitos discursivos que circulan por ahí como los nuevos diarios gratuitos, de adscribirle una fuente, marcar un origen, establecer su lugar en el tiempo. Se trata también de reflexionar sobre las consecuencias que tiene sobre nosotros mismos lo que reiteramos.

Hay mucho más que decir sobre Mitomanías Argentinas. Y habrá más. El proyecto crece a través del portal en internet www.mitomanias.com.ar. Como Alejandro es mi amigo se alegrará que comience una lista a la que podemos ir todos sumándole mitos y manías, como ha intentado hacer él a través de su convocatoria nacional en la web. Sabe que pocas cosas me provocan más curiosidad que lo que me pierdo a diario tratando de entender mi país desde los estrechos confines de nuestra universidad. Tampoco se extrañará de que rompa el hielo con el tema nacional que es el trabajo. Estoy segura de que en alguna de sus asiduas visitas habrá escuchado que «aquí la gente no trabaja » o que «somos unos mantenidos«. Quizás en un tono más plañidero alguien le habrá dicho que «los que no trabajan viven mejor que nadie» y que «la clase media es la que está chavá trabajando, pagando impuestos, el agua, la luz, la escuela privada de sus hijos y el seguro médico…» En fin, que cualquiera podría pensar que el resentimiento acumulado de los que algo tienen contra los que tienen poco es una especie de nostalgia nacional hacia la libreta de jornada.

Como muchos ‘mitos’, algo tienen de veraz. Algo. Minúsculo. En el caso de Puerto Rico, la dichosa participación laboral que apenas supera el 40% es uno de los asideros estadísticos de la percepción generalizada de la clase media contra lo que percibe como el manduletismo nacional. El que solo cuatro de cada diez puertorriqueños en edad de trabajar esté empleado o buscando empleo, nos genera la cuestionable impresión de que los otros seis (i) no están trabajando (ii) están en condiciones de hacerlo y (iii) si no lo hacen es porque no quieren. La poca disponibilidad de empleos, las condiciones laborales y el salario de los existentes, el estado de salud de la fuerza trabajadora, las expectativas de consumo vis a vis los salarios pagados, la estigmatización del trabajo agrícola (entre otros), los costos Jumping Castle de las guarderías y de transportación efectiva no parecen poner en tela de juicio la convicción de que nuestra gente ni trabaja ni quiere trabajar. Como de un mito se salta con facilidad a otro, la conversación sobre el trabajo suele tomar un giro fatalista que conduce a otros lugares comunes: «Esto está malo» y «La juventud está perdía«. Terminamos, sin darnos cuenta, ante el paredón de la bifurcación suprema: los que creen que el problema principal son los manduletes versus los que consideran que el mal de raíz son los malandrines. (Dejemos a los corruptos, tan en boga en estos días, porque estos, para enriquecerse ilícitamente de las arcas públicas, tienen que ser parte del 40% que tiene empleo o anda buscándolo). Cuando algún interlocutor, para evitar el conflicto, afirma que el problema es que este país está lleno de ambos, la conclusión se vuelve una especie de autocomplacencia morbosa.

Basta recordar la distinción entre trabajo y empleo para tratar de convencer a alguien que nadie físicamente hábil escapa el horizonte cotidiano impuesto por el trabajo. La única excepción parecería ser aquella gente tan rica que puede darse el lujo de ser solo consumidores de bienes, servicios y más recientemente, de experiencias. Este status requiere el poder pagar un pequeño entourage dispuesto a asumir todas las tareas necesarias para reproducir la ociosa vida ajena. Entender este grupo, de quienes sabemos muy poco, requiere en cada época de su propio abordaje etnográfico y de su propia explicación sociológica. Si uno no forma parte de esa desconocida y minúscula proporción de la humanidad, entonces está obligado a participar de alguna actividad que reproduzca su vida. Todo lo que hagamos para ello constituye trabajo. El estar empleado o no es otra consideración. Una de las interrogantes empíricas que quiere atender el Grupo de Estudios sobre el Trabajo de la UPR (GET UPR) del que formo parte es cuáles trabajos se realizan en el país, además de los que están atados a una descripción de empleo. Nuestra hipótesis es que son muchos, pero que toda una serie de ‘mitos’ –en el sentido que le da Grimson– los invisibilizan.

II

Fíjese, por ejemplo, en esta secuencia de fotos que se publicaron en varios medios a finales del año pasado. Lo que van cargando las dos mujeres es un caimán. Se trata de una madre y su hija. La madre sonríe mientras sostiene el tubo y el lazo alrededor de la cabeza del animal y la hija, seria y desconfiada, sostiene al animal por la cola. Tranquilamente le narraron a la periodista que cuando hay inundaciones en su vecindario, los caimanes que han colonizado la laguna cercana salen a nadar por el barrio. Las mujeres, preocupadas por los hijos y nietos que también salen de sus casas inundadas a jugar en las calles anegadas, han tenido que aprender a ¡atrapar caimanes! ¡Vaya ‘tarea doméstica’ la que les ha tocado a las congéneres! Sí, y en pleno Siglo XXI; en un pueblo vecino a la capital, como si fuese la estrofa de una canción de salsa. Miro la foto y me pregunto cuánto solvente de ciertos mitos es la mirada de esas dos mujeres. ¿Será suficiente para poner en entredicho aquello de que «somos la vitrina del Caribe«? ¿O aquello otro de que «no somos como cualquiera de esas pobres islitas del Caribe«? Pues en efecto. Los caimanes suburbanos son nuestros.

Fíjese, por ejemplo, en esta secuencia de fotos que se publicaron en varios medios a finales del año pasado. Lo que van cargando las dos mujeres es un caimán. Se trata de una madre y su hija. La madre sonríe mientras sostiene el tubo y el lazo alrededor de la cabeza del animal y la hija, seria y desconfiada, sostiene al animal por la cola. Tranquilamente le narraron a la periodista que cuando hay inundaciones en su vecindario, los caimanes que han colonizado la laguna cercana salen a nadar por el barrio. Las mujeres, preocupadas por los hijos y nietos que también salen de sus casas inundadas a jugar en las calles anegadas, han tenido que aprender a ¡atrapar caimanes! ¡Vaya ‘tarea doméstica’ la que les ha tocado a las congéneres! Sí, y en pleno Siglo XXI; en un pueblo vecino a la capital, como si fuese la estrofa de una canción de salsa. Miro la foto y me pregunto cuánto solvente de ciertos mitos es la mirada de esas dos mujeres. ¿Será suficiente para poner en entredicho aquello de que «somos la vitrina del Caribe«? ¿O aquello otro de que «no somos como cualquiera de esas pobres islitas del Caribe«? Pues en efecto. Los caimanes suburbanos son nuestros.

No puedo resistirme ante la conocida imagen de algún puertorriqueño empleadísimo que se trepa en la primera silla o taburete si se le cruza un ratón por enfrente, no digamos un ciempiés. O tanta buena señora empleada que con su salario paga al fumigador para economizarle a la hija el mal rato de encontrar una noche en el baño una cucaracha doméstica. Si alguno de nosotros tuviese que enfrentar un caimán nadando en el patio de seguro nos tomamos un par de días libres para manejar el síndrome de stress postraumático. Las buenas señoras de la foto, sin embargo, además de sobrellevar el trauma que es cualquier inundación, tienen que disponer de los caimanes extraviados. Lo llevan caminando con el agua casi a las rodillas a un lugar donde pueda ser ‘aprovechado’ por una naciente industria comunitaria. Si le da miedo, no mire la próxima foto.

Este es el depósito comunitario de caimanes. Técnicamente es privado porque se encuentra en el predio de un vecino que es particularmente diestro en el arte Bouncy Castle de cazarlos. Poco importa, porque es el lugar donde llevan cualquier caimán para el que una no tenga un uso inmediato. De ahí saldrán para comerse en pinchos, como si fueran pollos. También se sirven a guisa de pescado. Si quien lo prepara no tenía el tiempo suficiente para marinar la carne con limón o naranja amarga, entonces el caimán se vuelve pescado. Los dejarán crecer un poco, digo yo, antes que se vuelvan suplemento calórico y proteínico de la comunidad. Puesto que la foto en la que están destasajando un ejemplar fue tomada de noche, me imagino que los niños aprenden este nuevo arte al llegar de la escuela. Estoy segura que un hombre tan emprendedor como el que les enseña cómo disponer y destripar caimanes sabrá hacer muchas otras cosas. Solo que esta en particular no la consideramos trabajo porque no aparece en las opciones de empleo al reverso de las planillas; ni está tampoco entre las destrezas en demanda por el mercado laboral; ni contabilizamos como un servicio lo que hace por sus vecinos; ni le adjudicamos valor productivo a la distribución de la carne del reptil en nuestras pingües estadísticas nacionales.

III

Si uno cortara la isla en diagonal desde el noroeste hacia el sureste, en el otro extremo del vecindario donde nadan los caimanes, lo que encontramos son monos, aves acuáticas y sal marina. El sol de estos parajes cuece en un ratito cualquier cosa impávida y a la intemperie. Por eso las aves migratorias pasan por aquí con tanta prisa. Si una no es de la que carga con su neverita a todos lados, puede parar en un chinchorro primoroso con un nombre que no tiene desperdicio: Agua al cuello. Para otros presupuestos menos ajustados, hay un hotelito con su restaurante. Nada más. Hasta el otro día que me topé con esta escena.

Una mujer y tres niños se guarecían debajo de una sombrilla con la esperanza de que la gente al salir de la playa más cercana –o de lo que viene a ser lo mismo, del Agua al cuello– se detuviera a comprarles helados de coco o parcha. La niña atendía un bebé en un asiento para llevar infantes en el auto, mientras la mujer velaba otro que descansaba en la sombra que proyectaba el carretón. Toda pulgada de sombra estaba cabalmente utilizada. No sé cuánto tiempo llevaban allí ni cuánto más estarían. Era sábado y trabajaban los cuatro. Tres de ellos podrán decir sin equivocarse que lo hacían desde muy niños y de seguro adquirirán muchas destrezas. Podrán, por ejemplo, trabajar sin aire acondicionado y responder con entereza ante el primero que se detenga y les diga que lo que pasa en este país es que la gente no trabaja.