Panamá: otro encuentro fortuito del paraguas y la máquina de coser

A Panamá quería ir desde hacía mucho tiempo. Quería visitar ese país hermano porque intuía que hallaría en él grandes semejanzas con el nuestro. A pesar de que no tenemos la numerosa población y fuerte presencia cultural indígena que se hace evidente aquí desde que uno pone un pie en el territorio panameño, el impacto del dominio estadounidense, como en nuestra isla, me hacía pensar en la posibilidad de verificar y comparar los efectos de esa presencia militar, política, económica y cultural en ambos países. Además, los ya lejanos y legendarios triunfos de Daniel Santo, Mirta Silva y Ruth Fernández por estas tierras me hacían sospechar que mucho tendríamos que tener en común los panameños y los boricuas. Por eso a Panamá quería ir desde hacía mucho tiempo.

A Panamá quería ir desde hacía mucho tiempo. Quería visitar ese país hermano porque intuía que hallaría en él grandes semejanzas con el nuestro. A pesar de que no tenemos la numerosa población y fuerte presencia cultural indígena que se hace evidente aquí desde que uno pone un pie en el territorio panameño, el impacto del dominio estadounidense, como en nuestra isla, me hacía pensar en la posibilidad de verificar y comparar los efectos de esa presencia militar, política, económica y cultural en ambos países. Además, los ya lejanos y legendarios triunfos de Daniel Santo, Mirta Silva y Ruth Fernández por estas tierras me hacían sospechar que mucho tendríamos que tener en común los panameños y los boricuas. Por eso a Panamá quería ir desde hacía mucho tiempo.

Y a Panamá llegué, como en muchas otras ocasiones, por razones académicas: iba a hacer un presentación en un congreso y a investigar sobre uno de mis temas favoritos, la aparición de los libros de cocina en América Latina, en Panamá, obviamente, en este caso. Llegamos Iñaki y yo muy de noche al aeropuerto de Ciudad de Panamá. Tras pasar por los rigores de emigración y aduana –rigurosos rigores, si se me permite la redundancia para describir la burocracia fronteriza en este caso– tomamos un taxi que nos llevó al hotel. Este corto viaje nos ofrecía imágenes inconexas de la ciudad que parecían sacadas de un sueño. Y después de ocho horas de éste, nos enfrentamos, por fin, a una ciudad desconocida, ruidosa, caótica.

Había que comenzar a descubrir este nuevo mundo que visitamos y para ello teníamos que cruzar la avenida Vía España, donde estaba localizado nuestro hotel. Ésta era una verdadera aventura porque no había semáforos que nos otorgaran el derecho de paso y era imposible evidenciar la cortesía de los conductores panameños sin ese semáforo que, en el mejor de los casos, sólo aminoraba un poco el riesgo del cruce de este Niágara de autos, camiones y autobuses a pie, no en bicicletas. Por ello nos unimos a un grupo de peatones, obviamente conocedores de los secretos de estas peligrosas tareas, que también se aventuraban a llegar al otro lado de la avenida. Nosotros lo hacíamos para buscar un lugar donde desayunar. (Evadíamos el restaurante del hotel que parecía muy americanizado y excesivamente caro.) Para cruzar la calle y llegar a «Manolo’s», la cafetería que se convertirá en nuestro centro alimenticio y de información sobre la ciudad, había que enfrentarse a media docena de «diablos rojos», como llaman aquí a una setecientas guaguas escolares recicladas y pintadas con lemas y paisajes y que son el terror de taxistas, conductores en general y, especialmente, de peatones que intentan cruzar cualquier calle o avenida de la ciudad. Llegamos al otro lado de la Vía España sanos y salvos con los cuatro o cinco panameños que nos servían de guía sin saberlo en esa peligrosa expedición.

«Manolo’s» algo tiene del «Paco’s» dominicano. Aquí también, especialmente al anochecer, aparecen las prostitutas que se preparan para su ardua noche de trabajo con una sustancioso refrigerio que las llene de energía para las labores con que se ganan honestamente la vida. Un sancocho – un sancocho de los de acá, confeccionado sólo a base de pollo, ñame, cilantro y culantro – no viene mal en esas ocasiones o en cualquier otra. Pero en la mañana, cuando llegados por primera vez, en «Manolo’s» sólo había panameños que parecían clientes de todos los días y algunos extranjeros que veníamos a desayunar, a comer «hojaldre» y «tortillas de maíz», platos nacionales que nada tienen que ver con los nombres que llevan: el «hojaldre» es una «yaniqueca» dominicana y no la masa de origen árabe que abunda en la cocina española y «las tortillas de maíz» son tortas hechas con una masa de los sorrullos nuestros y que nada tienen que ver, a pesar de su nombre, con el pan nuestro de cada día mexicano. Tuvimos la suerte de que una magnífica persona, Edith, nos atendiera ese primer día en «Manolo’s» y desde entonces ella misma nos atendió a diario. Poco a poco le fuimos haciendo preguntas sobre la ciudad, sobre los alimentos, sobre la gente. Fue ella quien nos infundió el miedo pánico a los «diablos rojos» y fue también quien nos informó que en una semana este medio de transportación quedaría abolido por ley. Más tarde, Gaspar, el intelectual taxista, nos dijo que el gobierno indemnizaba generosamente a los dueños de los «diablos rojos» y que muchos de sus choferes se incorporarían a las líneas oficiales de autobuses de la ciudad. Además, la ciudad se moderniza con la construcción de un subterráneo que debe aligerar el tránsito por las calle.

Fue también Edith quien nos dijo que Gilberto Santarrosa venía a desayunar o a almorzar a «Manolo’s» cada vez que visitaba Panamá. Parece ser que Santarrosa ha venido a ocupar hoy el puesto que una vez desempeñó Daniel Santos como el músico boricua más popular en Panamá. Curiosamente, esa misma semana iba a ofrecer un concierto público en las simbólicas escaleras del edificio de administración del Canal de Panamá, lugar donde se dieron muchos de los actos de la lucha por la nacionalización del Canal. Edith no sabía quién era Daniel Santos, pero Esther, una camarera mayor que ella, nos dijo que lo recordaba muy bien, aunque coquetonamente aclaró que ella lo vio cuando era muy niña. Gilberto Santarrosa y Daniel Santos nos sirvieron de puente o de pasaporte para llegar a ganarnos la confianza de las camareras de «Manolo’s» quienes desde entonces nos proveyeron de todo tipo de información para intentar conocer esta ciudad que no se da fácilmente.

Es que hay ciudades que se abren al visitante, aunque uno nunca las llegue a conocer bien, y otras que se cierran en sí y nos facilitan que las lleguemos a conocer o, al menos, a apreciar mejor. Lima es una de esas ciudades herméticas, que se mantienen muy cerradas para quien la visite sin limeños que le sirvan de lazarillo. En cambio, Ciudad de México, a pesar de su inmensidad, es una ciudad que se abre al visitante. Creo que San Juan es una ciudad cerrada o hermética para los extranjeros. Pero mi juicio es muy poco imparcial por razones obvias.

Armado de los sabios consejos de Edith, con mapas y con una guía inglesa, Iñaki y yo nos lanzamos, como nuevos Balboas – y no como Pedrarias Dávila – a la conquista de Panamá, a una conquista que sólo pretendía el enriquecimiento intelectual y estético. Pero Panamá se cerraba a nuestras intenciones o, mejor, Panamá parecía carecer de una infraestructura cultural que sirviera para llegar a entender esta ciudad y este país que tanto nos recuerda a San Juan y a Puerto Rico en general.

Pronto descubrimos que a los panameños no les gusta caminar: toman taxis y «diablos rojos» para desplazarse a lugares cercanos. Por ello Edith y sus compañeras de trabajo se sorprendían todas las mañanas cuando les contábamos a donde habíamos ido a pie el día anterior. Y no era cuestión de tacañería ni economía ni esnobismo ni miedo a la transportación pública. Preferíamos caminar a casi todos lados porque sabemos que esas largas caminatas nos servirían para llegar a conocer mejor el mundo panameño o el país que visitemos.

Nuestra primera excursión fue a una librería. Tras deambular un poco por el vecindario de Vía España, por el barrio de Bella Vista, llegamos a la que se nos había dicho era la mejor librería de la ciudad. La decepción fue grande, casi total. Abundaban allí los libros de autoayuda – ésos sopones de pollo para las almas perdidas en la posmodernidad que tratan de imitar a las burguesas almas metropolitanas – y de novelas, de ésas que se compran en supermercados y aeropuerto. Sólo dos pequeñas estanterías de toda la amplia librería y café albergaban textos panameños. Los clásicos de las letras nacionales no aparecían por ningún lado. Por ejemplo, Iñaki pidió ver textos del gran cuentista nacional, Rogelio Sinán, un escritor que muchos paralelismos tiene con Emilio S. Belaval, y la respuesta de la amable empleada de la librería fue demoledora: «Ah, sí, teníamos hace como tres años un libro suyo pero ya se vendió.» Se nos hizo imposible hallar en las librerías panameñas los clásicos nacionales. Y los libros de autores panameños que se encontraban – unos cuantos poemarios, unos libritos de historia nacional, alguna novela – eran, en la mayoría de los casos, ediciones de los autores mismos, libros que parecen no venderse.

La sección cultural del periódico La Estrella del 10 de marzo nos ayudó a entender que no estábamos en un error, que las librerías y la lectura en Panamá pasan por una grave situación. En un revelador artículo titulado «Falta de lectores, literatura en crisis» la periodista Irene Larraz ponía el dedo en la llaga: «A la crisis del libro impreso, en Panamá se le suma la crisis de la lectura. Sólo uno de cada diez panameños afirma leer, y el índice de lectura es de menos de un libro al año, uno de los más bajos de la región.» Aunque en Puerto Rico también tengamos pocos lectores, por suerte, nuestras editoriales y librerías están en mejor estado que las panameñas. Allí hay pocas casas editoras y no parece haber un impulso de parte del gobierno por apoyar a la cultura en general. Sí, se construye un nuevo museo sobre temas ecológicos diseñado por Frank Gehry –se apuesta a que ocurra otro milagro como el de Bilbao con un pequeño Guggenheim en colorines tropicales, con un edificio un tanto demasiado caricaturesco de la obra de éste y, sobre todo, de la imagen de nuestra otredad ante los ojos norteños: sólo somos colorines, colores chillones–, pero se nos hizo más que evidente que aquí las infraestructuras culturales están enclenques o pasan por una grave crisis que parecer ser permanente.

Enumerar todos los intentos fallidos por conocer y evidenciar con nuestros ojos la historia de la cultura panameña sería repetitivo y, por lo tanto, aburrido. Apunto solamente el hecho que el único museo de antropología, el Reina Torres de Arauz, lo han mudado a un edificio donde antes se albergaba el del niño y que todos sus tesoros que retrataban los altos logros de las culturas prehispánicas, especialmente en el área de orfebrería, y los artefactos culturales coleccionados por la estudiosa que desarrolló los estudios antropológicos panameños y que le da el nombre al museo no se pueden exhibir dada la estructura del edificio en sí y porque los nuevos tecnócratas que controlan las instituciones culturales panameñas sólo se interesan por exhibiciones itinerantes taquilleras que entretengan al público: dinosaurios plástico y animales disecados. La táctica sonará familiar a los oídos boricuas, pero la misma deja al visitante interesado sin la posibilidad de conocer con sus propios ojos la historia de la cultura y la sociedad panameñas. (Más daño se les hace a los panameños mismo que a nosotros, visitantes sólo que pasamos fugazmente por el país.) No hablaremos del Museo de Arte Contemporáneo, institución privada, donde había que pasar por salas y salas vacías para llegar a las dos salitas donde se exponían exactamente doce obras de cuatro artistas, tres por cabeza. Ni mencionar del Museo de Arte Religioso Colonial que ha estado cerrado por diez años por renovaciones y donde no se exhibe ninguna obra a pesar de que hay salas y salas ya listas para recibir al público. Ni las salas del Instituto Nacional de Cultura donde guardas militares que actúan como cancerberos feroces no facilitan la entrada a un salón donde supuestamente se expone pintura panameña. Nunca llegamos a poder entrar ahí. No existe un museo nacional de arte y el de historia es pequeñísimo y muy limitado en su perspectiva. El único museo que funciona apropiadamente es el del Canal Interoceánico, museo que por casualidad lo dirige una boricua acriollada, Ángeles Ramos Baquero. Para nosotros, ávidos visitantes de museos y librerías, Panamá fue una decepción y, más aun, un desierto cultural.

A pesar de ello continuamos con nuestras excursiones casi diarias en busca de los objetos, los libros o las personas que nos ayudaran a conocer la cultura panameña. Por ello deambulamos con frecuencia por las calles de lo que los panameños llaman el Casco Viejo, el equivalente a nuestro Viejo San Juan. Mucho se parecen uno y otro, a pesar de que aquí con frecuencia se ven señoriales casas viejas de madera –el clima permite ese tipo de construcción– que le dan un aire más semejante a Nueva Orleans. El Casco Viejo nos remonta un poco al mundo colonial español, aunque las murallas que circulaban y protegían la ciudad fueron derrumbadas hace mucho. Pero más nos remite a los principios del siglo XX cuando la ciudad vivió un primer momento de esplendor comercial. Pero hoy el Casco Viejo es una tierra de conflictos de clase: todavía viven en esta sección de la ciudad gente muy pobre, aunque el proceso de renovación de viviendas adquiridas por una clase alta con conciencia nacionalista –un taxista nos enseñó la de Rubén Blades– y, sobre todo, por negocios que atraigan a los turistas van haciendo que esas familias obreras desaparezcan del Casco Viejo. Por suerte éste todavía tiene su propia cara, aunque esta sea conflictiva y, a veces, deprimente; no se ha convertido todavía en un emporio de tiendas de remate para turistas estadounidenses como nuestra Calle del Cristo. Pero el turismo amenaza con así hacerlo.

Iñaki y yo caminamos una y cada una de esas calle del Casco Viejo teniendo la precaución de no adentrarnos en El Chorrillo, el emblemático barrio lumpen a donde Edith nos había prohibido entrar sin segura compañía de panameños conocedores de esos lares. (Una noche en las noticias de la televisión nos enteramos de la muerte de un peatón inocente que quedó atrapado en medio del tiroteo de dos bandas enemigas en una calle central de este barrio.) Evadíamos también las tiendas turísticas y tras mucho caminar siempre terminábamos en el mismo bar donde nos recibía a la puerta una perra dormilona y medio sarnosa.

En una de esas excursiones repetitivas hallamos una tienda que vendía objetos artesanales, pero no turísticos. La dueña, Zaira, diseñaba los mismos – carteras, adornos navideños, libretas… – que eran ejecutados por artesanas locales. Ella se convirtió en otra magnífica informante sobre la situación cultural panameña. Confirmó lo que habíamos observado, aunque, como siempre ocurre en estos casos, nos informó también de obras de teatro, de funciones de danza y de pequeñas exposiciones de arte en barrios a los que no teníamos acceso y a los que sólo llegaríamos con un lazarillo panameño. Había una actividad cultural en la ciudad, pero ésta no era fácilmente evidente; había que saber dónde hallarla y tener acceso a ella. Pero los panameños mismos confirmaban que las instituciones culturales oficiales estaban en manos de tecnócratas que tenían una visión limitada y comercial de la cultura.

En nuestra segunda visita a la tienda de Zaira conocimos a Sebastián Paniza, un arquitecto quien ha restaurado varios edificios en el Casco Viejo y quien también se dedica al teatro, como actor y luminotécnico. Sebastián vive en el Casco Viejo, en la que fue la casa de su abuela. El afortunado y fortuito encuentro con Sebastián nos abrió las puertas a un museo privado al que sólo se tiene acceso por invitación. Éste está localizado en el mismo Casco Viejo, en una magnífica casa restaurada por Mario Lewis Morgan, el mecenas dueño de la colección y del caserón que la alberga. Esta fue la primera casa con ascensor eléctrico en Panamá. No hay tarja ni anuncio que identifique la vivienda como museo; la inmensa mayoría de los intelectuales panameños con quien hablamos desconocían su existencia y los que sabían de ella nunca la habían visitado. Sebastián nos llevó hasta la casona, hizo que nos abrieran las puertas del museo y nos guió por las cinco plantas del mismo, para luego darnos una gira de parte del Casco Viejo y descubrirnos, a través de las casas y los negocios que nos mostraba, la historia, nueva y a la vez familiar, de la Ciudad de Panamá.

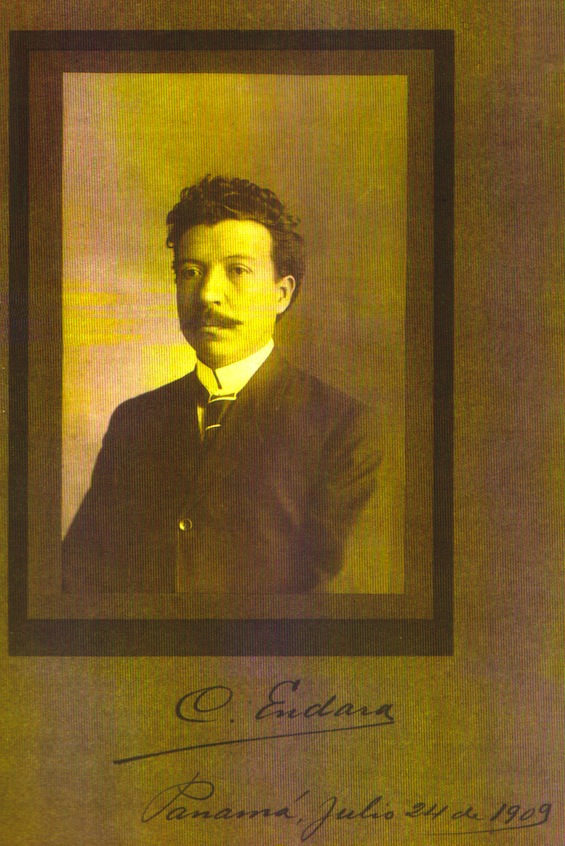

El museo, Casa Endara, fundado en 2009, está completamente dedicado a la obra de Carlos Endara Andrade (1865-1954), un fotógrafo de origen ecuatoriano que llegó a Panamá en 1886, y quien se convirtió en el fotógrafo de la alta burguesía panameña y el oficial del presidente Belizario Porras (1856-1942). Carlos Endara dejó una extensa y excelente obra que retrata en más de un sentido toda la sociedad panameña de finales del siglo XIX y principios de XX. Lewis, enamorado de la producción de Endara y quien heredó muchas fotos de éste de su abuelo, compró la casa donde vivió y trabajó el fotógrafo y fue adquiriendo, poco a poco, de las hijas de éste miles de sus fotos y negativos, además de varias de sus pinturas y múltiples objetos que usaba para ambientar sus fotos de estudio. La casa trata de reconstruir el taller del artista y resulta un tanto curioso, misterioso, desconcertante, «unheimlich», en el sentido que le da Freud a ciertas situaciones y obras de arte, ver los objetos del estudio de Endara y luego hallarlos en las fotos que se exhiben allí mimo, en las paredes del museo. En nuestra visita, varias de las salas principales estaban dedicadas a fotos de la comunidad china panameña de principios de siglo XX. Era revelador ver cómo esta comunidad, por un lado, había tratado de mantener su identidad cultural y, por otro, había aceptado asimilarse a la sociedad panameña, contribuyendo así al gran mestizaje que es esa cultura nacional que se nos hacía difícil entender porque no teníamos acceso a su producción artística material. Ver las fotos de Endara fue nuestra gran puerta de entrada a la cultura de Panamá.

La producción fotográfica de Endara fue amplísima; no así su obra pictórica, aunque en muchas ocasiones el fotógrafo pintaba sus fotos para crear un interesante injerto de dos artes muy típico de los finales de siglo XIX. A la entrada del museo mismo había un magnífico autorretrato basado en una de sus propias fotos, aunque en este caso ampliada. La mayoría de sus pinturas que estaban en exposición así como la mayoría de los retratos fotográficos para los cuales los modelos modelaron en el estudio del artista, evidencian elementos que rememoran la estética modernista rubendariana, imperante en el momento. Hoy esos elementos parecen muy marcados por esa estética que tan fuerte impacto tuvo en ese momento en toda América Latina, hasta el punto que muchas de esas fotos tienen un tono de clisé o de comercialismo kitsch. Por ello me parecieron mejores o más reveladoras las fotos tomadas fuera del estudio, donde además de los personajes fotografiados podemos ver el mundo panameño del momento. La diversidad étnica y racial del Panamá del momento queda perfectamente captada en esas fotos que son tesoros históricos además de composiciones de méritos estético.

Carlos Endara es definitivamente un artista que hay que incorporar al canon latinoamericano. Se han hecho intentos de así hacerlo. Por ejemplo, la exposición de su fotografía organizada por Adrianne Samos en Madrid en 2011 intenta hacerlo. Muy poco se ha estudiado esta importante obra. Por ejemplo, su pintura no aparece ni mencionada en los más importantes textos sobre el arte en Panamá. Por ello, a pesar de los esfuerzos de Samos y de otros estudiosos, la obra de Endara no se conoce fuera de Panamá como la misma amerita. En el momento que se logre la incorporación de su obra al canon estético latinoamericano el público tendrá acceso a la obra de un artista singular que retrata magníficamente bien su sociedad y su momento.

A pesar de sus grandes diferencias estéticas y técnicas, Endara me hace pensar en otros grandes fotógrafos latinoamericanos que sí han alcanzado una posición canónica. Pienso en el peruano Martín Chiambi, en el mexicano Hugo Brehme y en el argentino Alejandro Witcomb, entre otros. Las semejanzas con Chambi son particularmente evidentes y reveladoras. Tanto en la obra del peruano como en la del panameño se hallan detalles de tonos surrealistas dentro de lo que se puede considerar una imagen que sólo trata de captar la realidad social del momento. Endara tiene más que merecido un puesto importante en la historia de la fotografía latinoamericana. Es una verdadera pena que se le conozca tan poco y tan mal fuera de su país y, aun, en su país mismo. Salí de Panamá con las inmensas ganas de llevarme un catálogo de la obra fotográfica de Carlos Endara, pero no lo hallé entre los escasos libros panameños que las librerías nos ofrecían.

El encuentro fortuito con Sebastián Paniza no sólo fue la llave para abrir una de las grandes puertas para conocer Panamá – puertas también las abrieron el antropólogo Francisco Herrera, el musicólogo Mario García Hudson, Zaira, Gaspar el taxista y nuestra generosa mesera Edith – sino que vino a probar otra de mis teorías sobre los viajes, especialmente de los que hacemos a América Latina: para llegar a conocer bien nuestros países muchas veces se necesita que se dé ese encuentro accidental y afortunado, «unheimlich» en un sentido freudiano, que el Conde de Lautréamont usaba para definir la belleza: el encuentro fortuito de elementos que jamás relacionaríamos o que nunca asociaríamos como afines. Por suerte o por maña, nosotros, los visitantes que no somos turistas, nos convertimos en el paraguas que se encuentra con la máquina de coser que es el amable residente que nos lleva a conocer la mesa de disección que es el país que visitamos. Por esos generosos panameños y por las iluminadoras fotos de Carlos Endara, Iñaki y yo no salimos tan defraudados de Panamá, a pesar de los tecnócratas culturales que nos impedían ver todos los artefactos artísticos que nos hubieran servido para entender la realidad panameña. Pero, por maña o por suerte, una vez más el paraguas y la máquina de coser se encontraron en uno de nuestro viajes de descubrimiento de América.

Si pudiera entender de verdad ese elemento de maña que intuitivamente cultivo en esos viajes quizás podría escribir una verdadera guía de viajes, una guía que se aplicaría para cualquier viajero en cualquier país, una especie de estudio que superara el clásico libro de Dean MacCannell, The tourist, porque sería una especie de metafísica del viaje o, más aun, estudio sobre el azar. Pero esos son sueños en los que ni yo mismo creo ni pierdo mi tiempo en soñar, porque explicar la maña que me lleva a provocar esos accidentes, esos encuentros fortuitos sería explicarme y retratarme a mí mismo. Y sé que eso ni la maravillosa cámara de Carlos Endara lo podría retratar ni explicar.