Para leer en una farmacia

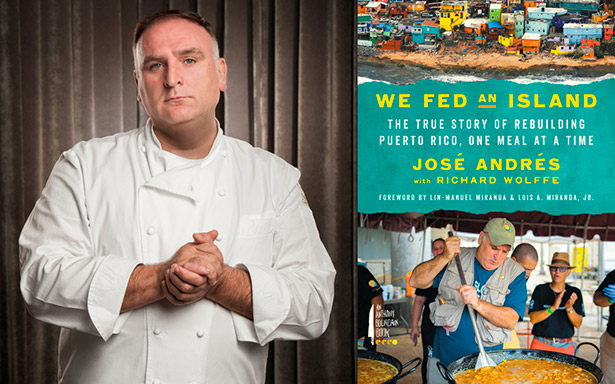

Libro del Chef José Andrés, Alimentamos una isla.

Una librería pone manuales sobre el amor junto a estampitas de colores; hace cabalgar a Napoleón junto a las memorias de una doncella de cámara y, entre un libro de sueños y otro de cocina, hace marchar a antiguos ingleses por los caminos y estrechos del Evangelio.

—Walter Benjamin, Libro de los Pasajes

(según citado en Librerías, de Jorge Carrión)

En “Menú de hoy”, César Andreu Iglesias se queja de que en el restaurante del Hotel El Ponce sirvan “bofetada fría”. Una mala traducción de “Salads and Cold Buffets” llevó al escritor a dedicarle una columna completa, en el periódico El Imparcial, al menú bilingüe de aquel restaurante de variopinto paisaje digestivo. Recordé aquella bofetada fría cuando vi el título del libro del Chef José Andrés, Alimentamos una isla, al lado de revistas como Vanidades, Cosmopolitan y una novela de Isabel Allende en el estante de revistas y libros de una de las farmacias Walgreens de Dorado. ¿Alimentamos una isla? ¿Quién fue el último que utilizó una frase tan osada y patriarcal como esa? ¿Franco, Stalin, Roosevelt, Truman, Muñoz, Jesús de Nazaret, Esopo? Un extraño y ominoso sabor a fábula empresarial, a pasarela filantrópica, a cosmetología de catástrofe y a gula monacal me invadió el estómago al hojear aquel libro. Me lo llevé a la salita de espera con la sospecha de que, en apenas año y medio después del huracán María, en la isla había surgido un nuevo género literario: la hagiografía caritativa.La tradición de los libros sobre la caridad y la filantropía no es nueva, y ha estado marcada por una mirada desde arriba; es el rico quien, con sentimiento de culpa por su riqueza, se apiada de los “necesitados” o de los “subdesarrollados.” Una fábula filantrópica adjudica a Andrew Carnegie la institucionalización moderna de la práctica cuando, a finales del siglo XIX, escribió el ensayo El evangelio de la riqueza. Cuentan que el magnate John Rockefeller quedó tan fascinado con aquel evangelio que dedicó los últimos cuarenta años de su vida a construir una imagen de mártir, a la vez que evitaba que parte de su fortuna fuera a caer en manos del fisco. No es casualidad que, desde las primeras páginas, el Chef José Andrés despliegue su curriclum cucinae bajo la sombra desarrollista de Laurence Rockefeller, a quien califica no solo como un medioambientalista, sino como un visionario y salvador que convirtió el Hotel Dorado Beach “en refugio de artistas de Hollywood y presidentes estadounidenses.” Y es aquí donde comienza la pasarela.

Si Alimentamos una isla fuera un libro de cocina las recetas serían así: primero, corte todos los pronombres posesivos en trozos medianos: “Mi asistente ejecutivo”, “mi organización sin fines de lucro, World Central Kitchen”, “Mi experiencia en Haití tras el terremoto”, “Mi experiencia en Houston” “Mi amigo Rubén Leal”, “mi amigo Anderson Cooper”, “mi restaurante Mi Casa en los predios del Hotel Dorado Beach”, “mis cuarenta restaurantes alrededor del mundo”. Luego, agregue una taza de nombres de empresarios de alto rango, alcaldes y alcaldesas, la primera dama y la Comisionada Residente en Washington, directivos de la Cruz Roja y de FEMA. Viértalos en una olla con agua, sazone a gusto y cocine por media hora -que es lo que toma la receta que espero en la farmacia. Para cocinar, por último, utilice las estufas del Centro de Convenciones, restaurantes de Santurce o el bar del penthouse en el AC Hotel de San Juan. “Aún cuando se había impuesto una ley seca en el lugar, —dice el Chef— conseguí que el hotel me guardara un par de botellas de vino blanco”. Inevitable no pensar en la leyenda de San Pascual Bailón, el fraile franciscano que levitaba a tres palmas del suelo en las cocinas de los conventos mexicanos. Así lo atestigua el gran Alfonso Reyes en “Oración (estampa popular)” : “Baile en mi fogón / San Pascual Bailón / Oiga mi oración / mi Santo Patrón / Cocinero cocinero / que en vino de consagrar / emborrachas y cocinas / la fritanga espiritual.” Ese vino blanco —confiesa el Chef— fue el que sirvió de enlace para entablar comunicación con, nada más y nada menos, que Andrés López, amigo de estudios de Barack Obama y miembro del Centro Nacional Democrático, y con Karen Peterson, senadora del estado de Nueva Orleans. En ese hotel, solo faltaban los Clinton para completar la angelical resistencia demócrata en la isla.

Algo parecido, pero sin vino blanco, ocurría a mis espaldas en la pared de aquel Walgreens: seis foto-retratos, apretados, de los farmacéuticos del recetario y que decían “Conozca a su farmacéutico”, adornaban la pared de la salita de espera; todos ostentando grandes títulos, y con batas blanquísimas; ninguno era ayudante de farmacia o asociado de piso. Las sonrisas y las líneas de expresión —de quien ha descifrado con éxito la letra de los médicos— proyectaban confianza y lujuria servicial. ¿Maquillaje laboral? Por la cantidad y el tamaño de las fotos, la gerencia boticaria se ufanaba en sugerir una cosa: no se asuste, querido cliente, los farmacéuticos no están incluidos en la lista de profesionales de la gran diáspora puertorriqueña. Eran foto-retratos consoladoras que parecen listos a superar, vía la catarsis aristotélica, la más dura de las tragedias griegas: lo peor ya ha pasado.

Si existe una cosmetología del apocalipsis —al que Carlos Monsiváis llama Apocalipstick (apocalipsis + lipstick)—, también puede existir una cosmetología de la caridad, llena de trucos de belleza, figureo, efectividad, récords, números y éxito. ¿Será por eso que en Alimentamos una isla casi hay tantos números extrañamente redondos? “Vamos a servir 100,000 comidas al día”, dice el Chef. “Ese domingo alcanzamos un número récord: 20,000 comidas”, repite. “Habíamos duplicado de 2,500 comidas a 5,000 y estábamos empezando”, insiste. “Puedo alimentar a 500.000 personas mañana. Pero necesito saber la necesidad real”, machaca. Leer esas cifras es lo mismo que mirar los ingredientes en pastillas para el catarro que quedaban justo al lado de la salita de espera: Acetaminophen 325mg, Dextrothorphan 10mg, Phenylephrine 5mg. Así debió sentirse Álvaro Cunqueiro en la farmacia paterna. En Tertulia de boticas prodigiosas el escritor cuenta cómo, de pequeño, ayudaba a su padre a deletrear aquellos nombres sorprendentes del opio, de la menta, de la glicerina, de la tintura de yodo y de las limonadas purgantes para obispos.

A la ansiedad por los números se suma un silencio demasiado ruidoso: los nombres de los hambrientos. En Alimentamos una isla el hambre es una entelequia: hay platos, comidas calientes, sancocho, sándwiches, pan, mayonesa, queso, jamón de pavo, cocineros de alta estirpe, pero nadie que coma: solo números. Es cierto que en el recetario que escribió Sor Juana Inés de la Cruz no aparece el nombre de su esclava Juana de San José, regalo de la madre de sor Juana al entrar en el convento. No obstante, en las recetas de la monja se cuece un mestizaje sin parangón. En el prólogo que le escribió Joseph Conrad al libro de cocina de su esposa, A Handbook of Cockery for a Small House de Jessie Conrad, el escritor dice que, de todos los libros creados por el ser humano, solo los que tratan de cocina escapan a toda sospecha. Aunque Alimentamos una isla no es del todo un libro de cocina —mucho menos una Crítica a la Razón Hambrienta—, cualquiera que eche un vistazo a su recetario para el hambre notará que ni siquiera hay nombres en los calces de las fotos del libro. Apenas una foto tiene el nombre de nadie: “Papo”, y carga una yunta de jueyes al lado del Chef, ambos con sonrisas Colgate. Un anuncio del chocolate Snickers desmiente la dentadura fácil de un hambriento: “No eres tú cuando tienes hambre”.

Ya no quedan hambrunas clásicas, dice Martín Caparrós, porque la publicidad las agotó todas. La palabra hambre ya no significa nada. Los medios y los gobiernos solo hablan de eufemismos: asistencia alimentaria, malnutrición, desnutrición estructural, seguridad alimentaria y “hambre invisible”, término para describir la falta de vitaminas necesarias. Existe hasta un hambre de izquierda y otra de derecha, ironiza Caparrós en su libro El hambre. Ahora, la moda filantrópica —tanto corporativa como nacional— es atender catástrofes de corto plazo; primero porque las ayudas prolongadas no ganan prensa ni grandes contratos; segundo porque la prensa y su audiencia suele atender, más y mejor, los desastres naturales. Campañas políticas, bancos, compañías, franquicias, maratones y dinero suenan antes que la comida. No es casualidad que apenas en la página 55 de Alimentamos una isla, el Chef José Andrés afirme con entusiasmo: “Hay un viejo dicho muy cierto: donde hay dinero, siempre hay comida”. El hambre se ha convertido en el negocio más rentable del mundo. En “Por qué detesto a la Madre Teresa de Calcuta”, Caparrós insiste en que los países ya no le prestan atención al sufrimiento, sino a las figuras caritativas en busca de un Bueno. Y hay Buenos de muchas clases, dice: un cura compasivo, un ex cualquier cosa, un médico abnegado, un salvador de ballenas, ¿un Chef? Dentro de esos, están los que son explotados por los medios y aquellos que usan los medios para promocionar su nombre como Buenos. Y esos Buenos contagian a los Buenos de las corporaciones y las franquicias. Es por eso que, por ejemplo, una farmacia como Walgreens —que tiene 118 establecimientos en todo Puerto Rico, más que casi todos los estados de Estados Unidos, excepto Luisana— tiene en su sistema de cobro —con tarjeta de crédito o ATH— opciones touchscreen para donar dinero a diferentes causas. La solidaridad se ha vuelto pornográfica; solo puedes dar dinero tocando una pantalla.

Cuando pagaba la receta, la cajera me preguntó si me llevaría el libro que tenía en la mano y le dije que no, aterrado por la idea de que si lo compraba tal vez terminaría aportando a otra de las ya casi infinitas instituciones sin fines de lucro del país. Caminé hasta la góndola número 4 (dulces + baterías) y dudé dónde colocar el libro: ¿al lado de la autobiografía de Michelle Obama o de la última novela Premio Alfaguara? ¿Frente a una de las novelas detectivescas o detrás de las series de novelas Bianca: susúrrame al oído? ¿Qué tal si lo colocaba al lado del último libro del chef Piñeiro o de la última entrega de Paulo Coello? ¿Y si lo escondía entre el sudoku, las revistas de moda, una Biblia ilustrada para niños y el libro de Sonia Sotomayor? Creo que fue la primera vez que miré el estante de libros y revistas de una farmacia buscando un perfil o un orden, como le gustaba decir a Jorge Luis Borges: “ordenar bibliotecas es ejercer de un modo silencioso la crítica.” ¿Quién distribuye los libros de las farmacias? ¿Existe un criterio más allá de la lógica de los bestsellers para seleccionar los libros? ¿Por qué casi no hay libros puertorriqueños? Noté que las revistas y los libros estaban separados, aunque había revistas en el estante de libros, y libros en el estante de revistas. De abajo hacia arriba, la organización parecía tener forma: novelas detectivescas o de misterio, fantasía y ciencia ficción (John Grisham, Tom Clancy, Stephen King, Michael Crichton, Isabel Allende), seguido por libros de autoayuda (Paulo Cohelo, Walter Riso), novelas románticas (Nicolas Sparks, Nora Roberts) biografías y autobiografías (Michel Obama, Hamilton, Sonia Sotomayor), libros de éxito empresarial (Og Mandino), libros de cocina (Valldejuli, Rachel Ray, Piñeiro) salpicados aquí y allá por clásicos de la literatura (la Odisea, El viejo y el mar, Frankenstein, Drácula, El coronel no tiene quien le escriba).

Vencido por la marea de bestsellers, coloqué el libro del Chef José Andrés en el límite entre las revistas de moda y las biografías. Pero lo cierto es que podía colocarlo casi en cualquier lugar, porque Alimentamos una isla era el libro de farmacia por excelencia: tenía algo de autoayuda y éxito empresarial, con picadura de farmacopea fantástica y del hedonismo de las biografías, adobado con la chata crónica del libro filantrópico, la portada de un libro de cocina y la adrenalina de las novelas de misterio.

En realidad, eso lo supe dos días después cuando fui a CVS Pharmacy, a pasos del Walgreens, a buscar una receta de albuterol para mi hija. La distribución del área de libros era parecida a otras farmacias de franquicia, pero más reducida; las mismas biografías, los títulos acostumbrados de autoayuda y suspenso. A pesar de eso, encontré más libros de literatura que en Walgreens: El Aleph de Borges, Demasiada felicidad de Munro, También esto pasará de Milena Busquets y un libro de columnas periodísticas de Javier Marías. Algo de misterio había en todo eso, pues la literatura y la farmacia nunca se han llevado bien del todo o siempre se han llevado mal, que es siempre bueno en literatura. Desde La Celestina hasta Madame Bovary, la farmacia (la botica) ha sido un lugar dado a la corrupción, a la trampa y la mentira. Incluso, en Garduña de Manuel Zeno Gandía, se menciona la farmacia de un tal Óptimo donde solían reunirse personajes en las primeras horas de la noche a murmurar bochinches del pueblo. Bastardo sería ignorar, no obstante, que el cuentista Raymond Carver descubrió su vocación de escritor leyendo cuentos y poemas en la farmacia en la que trabajaba o que Antón Chéjov, en su cuento “La esposa del boticario”, usa la farmacia como un lugar de ilusiones femeninas. En mi biblioteca aún guardo ediciones que compré cuando trabajaba como empleado de piso en la desaparecida farmacia El Amal de Dorado: Doce cuentos peregrinos, Los cachorros, La tregua, Fahrenheit 451 y The Marcian Chronicles.

No era extraño que Alimentamos una isla estuviera, esta vez, al lado de una novela de Arturo Pérez Reverte y una secuela de Parque Jurásico. Me senté en la sala de espera y lo abrí justo donde me había quedado: el Chef negociaba un contrato con FEMA. La primera dama le había entregado un camión-refrigerador y el Chef soñaba con conseguir que FEMA le extendiera el contrato para expandir operaciones: “Desde el 4 de octubre, cuando empezó el contrato, habíamos preparado y entregado 190.000 comidas. Para cuando terminara, llegaríamos a 300.000 en un contrato que solo nos pagaría por 140.00.” La frustración lo carcomía y esa noche, el Chef se retiró a su hotel: “Fui a la terraza del hotel y encendí un cigarro. Solo se escuchaba el zumbido de los aires acondicionados y los generadores eléctricos de la ciudad. Mirando hacia las estrellas, comencé a llorar.” Más honesto hubiera sido que el Chef José Andrés se resignara a preparar posibles recetas de huracán o, tal vez, consejos por radio de cómo confeccionar un suculento y nutritivo plato con latas de conserva. La tradición de los libros de cocina puertorriqueños es así: está llena de consejos. Por ejemplo, en El cocinero puertorriqueño -que data del siglo XIX- la primera receta es una “Sustancia para enfermos” y la última son dos sugerencias cruciales: “Antídoto para quemaduras” y “Secreto para quitar instantáneamente la mancha de vino tinto”. No se queda atrás Carmen Aboy Valldejuli, en su bestseller de los años cincuenta, Cocina criolla -siempre presente en los estantes de las farmacias-, cuando propone sus “Ideas de menús para invitados inesperados”: “Ha llegado inesperadamente un amigo, el cual se quedará a comer. ¡¡¡Qué problema!!! ¡¡¡Qué aturdimiento!!! Y a esto contesto: ¡Nada de eso! Manos a la obra […] Con la lata de sopa de tomates (Cream of Tomato Soup), se hace una deliciosa salsa usándola cual viene, sin diluir. Con la lata de sopa de setas (Cream of Mushroom Soup), se hace otra deliciosa salsa y únicamente tiene que agregarle 6 cucharadas de leche y ponerla a calentar.”

El único consejo culinario que le dio el Chef José Andrés a sus empleados fue: “Aumenten la cantidad de mayonesa […] Quiero que la gente diga que esta es la primera operación de asistencia alimentaria en la que la comida sabe bien. Nadie en FEMA o en las otras organizaciones habla sobre lo bien que sabe la comida.” Pensé que el tono cambiaría porque me sedujo una imagen: el Chef criticó las comidas militares en bolsas “listo para consumo” que repartían en la isla y contó que, cuando estuvo en Haití, vio a niños jugando fútbol con una de aquellas bolsas de comida militar. Supe pronto que todo era un espejismo: la clave era la mayonesa. Cuenta Álvaro Cunqueiro en La cocina cristiana de Occidente, que la mayonesa tiene un origen militar, pero no ha de malgastarse en guerras menores y batirse con sus iguales: el salmón, la langosta, los langostinos, el mero, los sesos de corzo trufados, las pechugas. Aquí el Chef -que alardea de su carrera militar- no decepciona en su alianza romántica y guerrera con FEMA: “Decidimos hacer una contraoferta: prepararíamos 100 mil comidas al día, a 6 dólares por comida, durante 11 días. La suma total aumentaría a 2,2 millones de dólares, pero era mucho más realista…” FEMA se negó y, al otro día, el Chef se defendió haciendo una conferencia de prensa: “Las oficinas centrales de FEMA en Puerto Rico, el lugar más ineficiente de la faz de la tierra”, tuiteó el Chef, colérico por la negativa de FEMA.

Rogué porque algo o alguien me detuviera la lectura: no había foto-retratos de farmacéuticos en CVS ni adornos de calendario guindando del plafón. Las tarjetas de cumpleaños y aniversario eran las típicas, las marcas de papel desechable prometían la misma sequía de siempre y, los laxantes, alivio en apenas quince minutos. La farmacia estaba en un limbo: aún no era San Valentín, pero ya no era Navidad. Por suerte me llamaron; mi receta estaba lista y dejé el libro en el estante, esta vez al lado de una novela de la serie Bianca: átame a la cama. Juré no regresar a aquellas páginas; me prometí visitar farmacias de la comunidad en las que, de seguro, no me toparía con aquel libro.

En casa, recalé en una de esas crónicas de Rubén Darío: “La Bretaña hambrienta”. Allí, el bardo nicaragüense retrataba a los pescadores hambrientos que, tras la escasez de la sardina —llamada el trigo del mar—, regresaban con las redes vacías. Ante la hambruna baila feliz la caridad, dice Rubén Darío: “Las damas de París, los periódicos de París han enviado fondos. En la sala de la Ópera han resonado las canciones de Yan Nibor; “Lulu y Coco” han dado cinco francos, y el zar ha mandado veinticinco mil, impulsado por la alianza. Los pescadores pueden aguardar tranquilos la vuelta de la sardina. Los católicos y los socialistas han aprovechado el momento para sus respectivos sermones…” Quise olvidar el libro del Chef José Andrés con otros libros y con otras farmacias de pueblo: Farmacias Plaza, Twins Pharmacy. Especulé, desde el poema “Menú” de Luis Palés Matos, si el “chef Rubén” que el bardo de Guayama menciona en el poema se refiere al poeta Rubén Darío. Repasé aquella escena de Frankenstein en el que el monstruo deja de robarle la comida a una familia del bosque, cambia su dieta por una tosca, y le toma libros prestados que luego devuelve. Doblé una página de La gaya ciencia donde Nietzsche se pregunta: “¿Existe una filosofía de la nutrición?” Sonreí con el relato que hace George Orwell en Homenaje a Cataluña, muerto de hambre en una trinchera de la Guerra Civil española. Ambos bandos llevaban días sin comer y, para convencer a los fascistas a desertar, el autor de Rebelión en la granja comenzó a gritar: “¡Tostadas con mantequilla! ¡Ahora nos vamos a comer unas deliciosas tostadas con mantequilla!” Pero aquellos republicanos gritones tampoco habían probado ni pan ni mantequilla, y terminaron todos con una canción en las tripas y una munición de letras entre la glotis y la tráquea.

Cuando creía que había olvidado aquel libro de farmacia, vi la entrevista que Jimmy Fallon le hizo al Chef José Andrés en el programa The Tonight Show bajo la tarde amarilla tropical de Piñones. El comediante, que al parecer había hojeado el libro o los tuits del Chef, aplaudió las críticas que José Andrés hizo a Ricardo Rosselló, a Trump y a FEMA. Pero la respuesta del Chef fue devastadora, decepcionante y agria: “But I want to make clear, the people in the government, the people in FEMA, for me, are the biggest heroes I’ve met.” ¿Con qué armas se combaten tantos donantes corporativos, tantos ricos caritativos, tantos filántropos de pasarela, tantos Buenos Sin Fines de Lucro?

Mi último reducto fue un libro de Fernando Picó. Casi en las últimas páginas subrayé una escena de donantes del siglo XIX. Había ocurrido un incendio en Fajardo en 1833 y la lista de donantes que publicaba el periódico La Gaceta, dice Picó, era peculiar. Al final, y aportando apenas un real, aparecía un esclavo como donante. Se llamaba Bonifacio y era esposo de la también esclava Eusebia, con quien había procreado una hija que murió a los tres días de nacida. Desde que se casaron, la pareja fue pasando de amo en amo hasta llegar, el año del incendio, a las manos del comerciante catalán José Mayolí, famoso por el trato cruel a sus esclavos. A pasar de ser uno de los hombres más ricos de Utuado, Mayolí no aparecía en la lista de donantes del siniestro. ¿Fue la donación del esclavo Bonifacio un desafío a su amo?, se pregunta el historiador Fernando Picó en su libro Los irrespetuosos. Picó se abstiene de dar una respuesta, pero imagina cómo pudo ser leída esa lista: “¿Vio paisano? El esclavo da para los desgraciados de Fajardo y el amo no”. Supe que lo mejor que podía hacer para combatir los libros de farmacia como los del Chef José Andrés era dejando libros de Fernando Picó en los estantes de las franquicias. Me imaginé entrando a la farmacia con uno o dos libros dispuesto a esperar por una receta también imaginaria. Me imaginé sigiloso, dejando el libro de Picó en el estante. Me imaginé goloso, saliendo por las puertas automáticas antes de que la cajera o el distribuidor se preguntaran: ¿quién rayos puso ese libro allí o por qué ese libro no aparece en el sistema? Si por casualidad ven Los irrespetuosos de Fernando Picó en un estante de libros y revistas de Walgreens, CVS Pharmacy o Walmart —porque no puedo pagar las membresías de Sam’s Club o de Costco— sepan que no me pueden acusar de nada porque ustedes ya son sospechosos, solo por haber leído esto.