Pequeños jabs a la conciencia colectiva

El libro nuevo de Guillermo Rebollo Gil no tiene un prefacio. Tampoco lo necesita. Se explica por sí solo. Me tomé la libertad de hacer una serie de anotaciones al texto, con el propósito de compartirle mi lectura del mismo. Es mi manera de agradecer al autor por trazarnos mapas de sentimientos y de materialidad a través de relatos cortos en que se funde la objetividad del contexto compartido con su subjetividad muy particular. La voz narrativa del Decirla en pedacitos: estrategias de cercanía es sucinta, pero a la vez específica y detallada. El poeta, quien se adentra en la prosa con facilidad y fluidez a través de estas pequeñas crónicas (si las queremos llamar así), expone contradicciones y puntos de tangencia, también tira la línea, y hace un deslinde sobre la actualidad política, social, intelectual y cultural puertorriqueña.

Su estilo evoca a la narrativa de Galeano en la importancia de los detalles, de los nombres, de los lugares y de las circunstancias. Particularmente en la capacidad de dar golpes relámpago o “jabs”, cortitos pero poderosos, en la pelea desde adentro. Habrá sido Carlos Centeno, su amigo de infancia, y a quien dedica el libro, quien le enseñó a boxear desde adentro. De esta manera, la voz narrativa, inspira a la autocrítica personal y colectiva, y obliga a la reflexión, a golpes, pero de cerquita. Poquito a poco, nos las canta. Con la delicadeza y el tacto que le caracteriza, ataca todos los flancos en que nos han atacado. Claro, con el nos, me ubico, y ubico al autor como una de las personas más progresistas que conozco. Así se le sigue dando forma, como bien señala Rima Brusi en la contraportada, a la crónica joven o a la nueva crónica puertorriqueña.

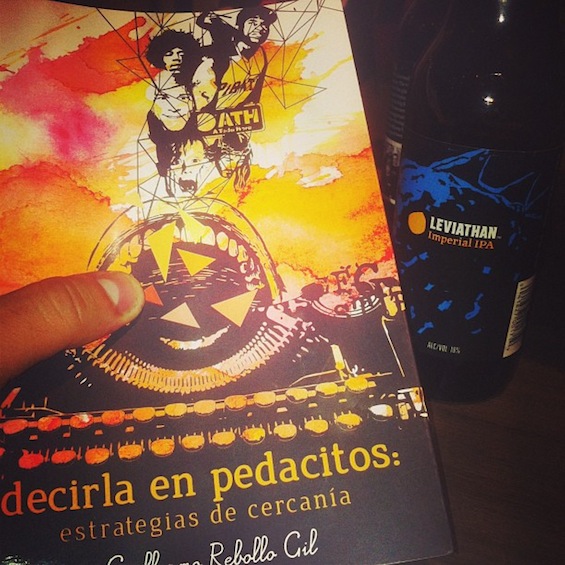

En el diseño, una maquinilla, y una boca, de las que salen letras y pedacitos de no se qué. Parecen las piezas de un mosaico, en el cual se puede distinguir a Macauly Culkin, a Jesucristo, a Jimi Hendrix, a Roberto Clemente, a Kurt Kobain y un logo del sistema de cajeros automáticos “ATH”. Todo un collage ecléctico, noventoso y postmoderno.

En Todos vuelven, se narra la vuelta al barrio de infancia, o sea, a Guaynabo. Con las preguntas típicas del small talk, con cualesquiera de nuestros compañeros o compañeras de colegio. De mas está decir que me sentí identificado. Para mí, es la vuelta a Cupey, y a los compañeros y las compañeras de Cupeyville, en la fila del Walgreens. Igual, el tema es si “sigo escribiendo”, o sea, “perdiendo el tiempo”. Lamentablemente, no soy profesor, como Guillermo. Practico la abogacía. Mi respuesta obligada tendría que ser que “Sí”. Ahora pierdo el tiempo, for a living.

Se nos inmiscuye en una conversación cotidiana con Eddie, de la Librería La Tertulia, en la que da en el clavo de su estrategia. Dentro de todo, la mayor parte de los lectores (lamentablemente, debo decir) tampoco se ha sentado en una mesa con el autor para un trago o una cena. “¿Qué es compartir?”, se pregunta. “Nuestras conversaciones son relámpagos de cotidianidad, inmediatamente entabladas y abandonadas de pie y con prisa”. Algo así como las conversaciones que intenta entablar la voz narrativa en Decirla en pedacitos.

Rebollo siente un desdén particular y tira la línea con varios escritos relacionados al sistema carcelario, a la pena de muerte, al derecho penal, al delito y a los sentimientos que evoca all along the board. Es característico de su campo de estudio, de su profesión y de su pasatiempo, el asistir religiosamente a las vigilias de la Coalición contra la Pena de Muerte frente a la Corte Federal. Comparto su desdén. Por sus razones y por otras.

¿Quién no ha imaginado sombras en las ventanas de la Cárcel Federal cuando se va a las millas por el expreso? El bottom line es que la lógica carcelaria, sí, en efecto “depende de una apertura cruel, total”, que en cualquier caso es la brecha, la distancia, la ruptura que supone. El tomar la familia, la individualidad, la privacidad y hacerla pedacitos por un fin público superior.

Como parte de mis andanzas políticas, profesionales y recreacionales me he encontrado más de una vez en la sala de investigaciones del Centro Judicial de San Juan. El colega narra magistralmente la vibra de ese lugar en particular. Y coincido en que “nadie debe tener que sentarse aquí a esperar a que llamen su nombre solo. Nadie debe tener que hacer tiempo aquí, punto.” A fin de cuentas, desde la primera vez que me senté en la sala de espera para Regla 6, en mi adolescencia, supe que nadie debía estar solo allí. Es una de las razones por las que soy abogado. En ese momento, lo pensé por miedo. Ahora lo identifico como un planteamiento esencial de acceso a la justicia y de solidaridad.

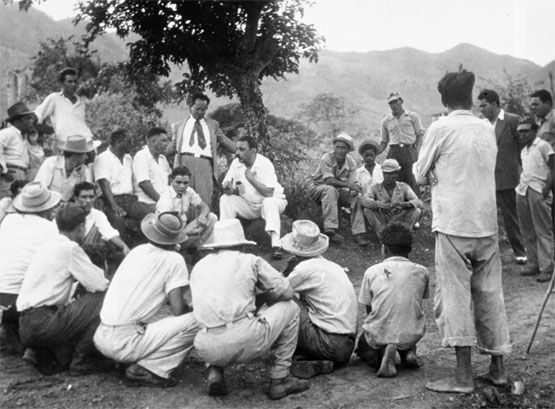

No se puede hablar de solidaridad, sin mencionar a Don Benito Reinosa. Lo ubica en diferentes contextos. En el campamento Playas pal Pueblo en Isla Verde, en la Huelga de la UPR, frente a la Corte Federal en Hato Rey y en la vigilia esperando el veredicto en el caso de Edison Burgos, uno de los casos de pena de muerte en que se ha empeñado la Fiscal Federal, Rosa Emilia Rodríguez, en los últimos meses. Benito es la solidaridad. Su retrato en el libro, me trae a la mente una canción de Silvio, “El hombre extraño” sobre un hombre que todo lo besaba. En el caso de Benito serían los abrazos.

Con relación a Edison, el autor nos hace cuestionarnos sobre si este tiene el derecho al beso. Me transportó la lectura al aula del Profesor Juan Pablo Mañalich en la Escuela de Derecho de la UPR. El profesor nos hablaba sobre las diferentes teorías sobre la función de la pena. Nos ilustraba sobre la función preventiva, sobre la retribución, sobre las teorías mixtas. En ninguna de ellas, se encuentra razón para negarle el derecho al beso. Razona la voz narrativa con la perspicacia de un poeta criminólogo: “Toda pena supone cumplir un propósito y el que un hombre no pueda besar a su padre no hace nada por la víctima ni por el convicto ni por la comunidad a la cual pertenecían”. La crueldad no abona en nada, y se coquetea con la idea la incertidumbre como castigo. Más aún si es la incertidumbre sobre la propia vida. Todos somos Edison, nos comenta. Todos tenemos derecho al beso (o deberíamos tenerlo) en sus circunstancias.

Comenta en un tono similar, sobre el caso de José Enrique, publicista asesinado en diciembre del año pasado. Nos habla sobre el monstruo del asesino, refiriéndose a la demonización típica de una comunidad sedienta de sangre en un caso bien sonado. Nos ilustra sobre la función del derecho penal: “[e]l derecho penal existe, en parte para salvaguardar los derechos, la integridad física y la vida del mismísimo monstruo ante el salvajismo justiciero de la comunidad. Badtrip.” Es una pena para quienes llaman a la ahorca para los imputados.

La voz narrativa lanza una crítica sagaz a la sociedad inquisidora. Nuestra sociedad es un monstruo, un asesino que juzga sin piedad las circunstancias, tanto de la víctima como de los acusados. Respecto a lo primero escribí en aquel entonces: “Cuando la discusión de sobremesa gira sobre el «se lo buscó», nos proyectamos como lo que somos: lxs asesinxs. Está bien, no lo matamos directamente, fueron nuestros prejuicios los que le pegaron el fósforo”.

Es curioso cuando nuestra propia posición cambia. Cuando comulgamos con aquello que deploramos. Sea por la rabia, el fanatismo, la indignación, la memoria histórica, el deseo de pertenecer. Comparto la posición abolicionista en cuanto a la pena de muerte. No puedo decir que nunca le he deseado la muerte en sentido metafórico a alguien de vez en cuando. Este sentimiento se explora, particularmente sobre el tema de la muerte de Pedro Toledo. Claro, con las referencias al béisbol que me han llevado con Guillermo hasta Juncos a ver a los Cangrejeros de Santurce jugar en un Estadio Doble A. Pero la muerte es curiosa en que, a veces, nadando en los océanos de lo politically incorrect, nos puede llevar a comulgar con aquello que criticamos. A perder la compasión, si se quiere. En ese momento, se comulga con el monstruo, que a la vez, es uno mismo, interactuando en la comunidad y siendo siempre producto de ella.

Habiéndome criado en la iglesia, me voló la cabeza el texto de Pescador. Se describe en pocas palabras, pero muy certeramente la incomodidad de ir a la iglesia, sin quererlo. Se reconoce la posibilidad de comulgar con el entorno: «Lo chulo es que si cierras los ojos y haces caso omiso de los comentarios anti-semíticos y toda la cuestión pro vida se siente un poco como si pertenecieras a una comunidad.» «A una comunidad de anti-semitas y conservadores, claro está». La pertenencia, aunque sea de esta manera (echando estos pequeños grandes detalles y estas diferencias no-negociables a un lado), y por momentos, “se siente bien”.

Sobre el plebiscito de estatus, el autor evoca la cita célebre de Don Pedro, mediante la cual este aseguraba que “la urna es el ataúd en que quieren enterrar a la nación de Puerto Rico”, cuando dice de forma jocosa: “Puñeta en inglés es ataúd”. Recuerdo discutir los resultados del plebiscito con el Profesor Thomas Sánchez de la Universidad de Nebraska en Omaha. De haber leído este libro en aquel entonces, pude haberlo descrito en toda su complejidad. Señala Rebollo: “El voto, por otro lado, es fácil de traducir, aunque difícil de interpretar. Al menos en nuestro contexto político actual. Cosa seria y jodona a la vez. Lo que es curioso”.

En fin, salí del trabajo un martes cualquiera en la noche, decidido a hacerme con una copia del libro (Si has leído toda esta entrada, y no lo has hecho, deberías hacer lo propio). Quería un sitio nice, para leer el libro nice, alrededor de gente nice. Y en efecto, fui a Libros AC a ver si me rodeaba de la intelligentsia por un rato. Llegué y le pedí a Fernando Castro una cerveza artesanal. Una Leviatan Imperial IPA. Hablamos un rato mientras tomaba. Siempre es interesante hablar con Fernando. Pedí otra cerveza de esas y fui por el libro. Me senté con otro amigo, Daniel. Abrí el libro al azar, y leí:

«Nosotrxs lxs intelectuales del patio somos, sin generalizar, anti-caco, anti-hipster, anti-universidades cerradas[…] anti-estudiante[…] anti-fortuño y anti-agapito, anti-guaynabitos. Aunque, debemos decir, ¡gracias! ¡gracias! ¡gracias! por las cervecitas artesanales. Son otra muestra de amabilidad del mal, ¡salud!».

¡BAM! Guillermo nos retrató. De ahí en adelante, ya no pude sacar la cabeza de adentro del libro. Gracias, brother.