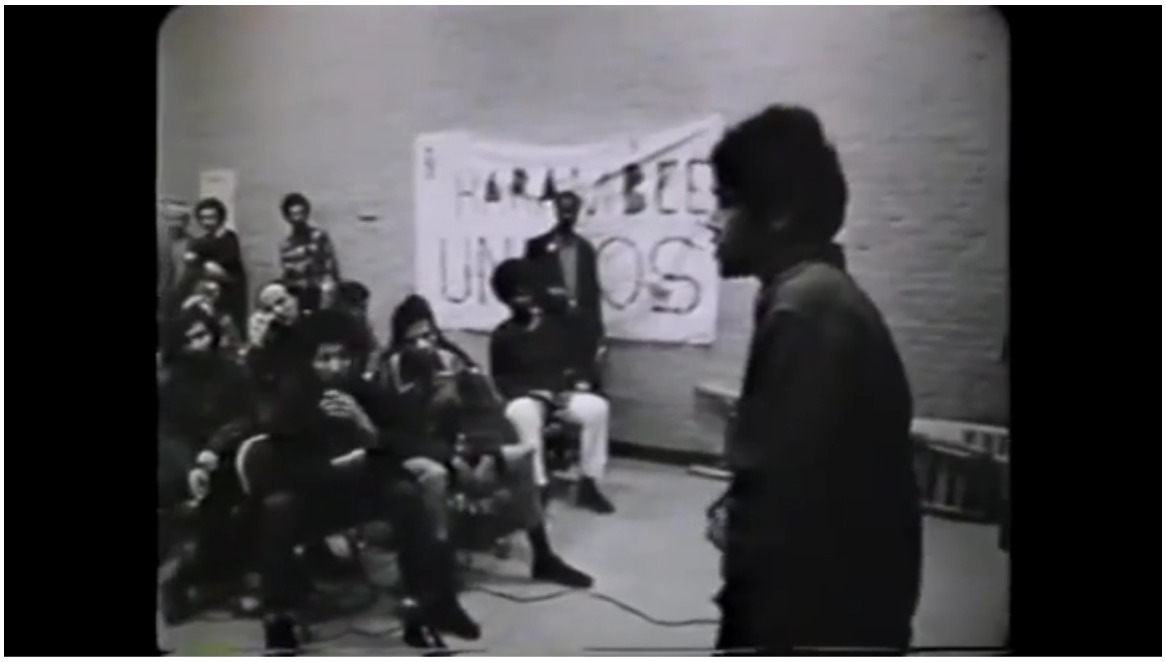

Foto por Máximo Colon, Nueva York 1970.

Para Arnaldo Cruz Malavé

…cierto momento, un día

tras la muralla fría

de la prisión, un preso

meditará ese juego de distancia

entre su muda estancia

y el cercano embeleso

–“Distancias”, Juan Antonio Corretjer

Me permito convocar una constelación de imágenes que conjuran una figura incómoda, aún para los archivos de memorias alternativas. Rescatar algunos nombres antes de que su fulgor desaparezca en el Puerto Rico pos María, Promesa y la Junta. Exploro la conflictiva ciudadanía forjada en espacios de confinamiento, ya sea en penitenciarías o en los barrios que albergaron a inmigrantes pobres, militantes de izquierdas o acusados por actos de terrorismo. Propone Judith Butler que vidas precarias son aquellas de las que desconfiamos en el espacio público, circunscritas al límite de lo decible y mostrable, apropiables como tema de, pero impedidas de ser voz y rostro de debate y disensión. Cien años puntuales median entre la llegada de Bernardo Vega a Nueva York en 1917, entre las intervenciones de los Young Lords y el encarcelamiento de Elizam Escobar y Oscar López Rivera y su amnistía en 2017. El primero del mayo de 2017, además, se formulan cargos de terrorismo a Nina Droz en el marco de la excepcionalidad legal del Homeland Security Act.

Sus vidas, disputadas por dispositivos jurídicos/políticos, ponen en escena antinomias de la subjetividad colonial, entre ellos la tensión entre soberanía y ciudadanía. La idea del ciudadano soberano en su dominio sobre las intensidades del cuerpo y en la capacidad de razonar, hablar e intervenir; de ser reconocido por una comunidad de ley y representatividad, se relativiza en la interpelación al inmigrante y al preso político. ¿Cómo dar cuenta de una subjetividad pensada, de sí y por otros, como cuerpos desechables? ¿Cómo resucitar sus voces y su materialidad? Butler propone invertir la secuencia soberanía/ciudadanía propuesta por Michel Foucault al destacar su inoperancia en estados de excepción como los centros de detención de Guantánamo y la reclusión de palestinos en su propio territorio, en los cuales la expropiación de los poderes y derechos constitucionales por el ejecutivo y tecnócratas se acerca más a la idea del monarca soberano que a la del demos. Tal es el caso de Puerto Rico. Botín menor de la Guerra del 1898, en la jurisprudencia de Casos Insulares entre 1901 y 1922 su adscripción política será la de territorio no incorporado, perteneciente a, pero no parte, del cuerpo político norteamericano. Un apéndice, pues, cuyo potencial de integración o extirpación reside en otro lugar, en el Congreso o, como en el presente, en una Junta fiscal no electa ni representativa de la pluralidad social de la isla y sus diásporas. La Ley Jones de 1917 matizará la condición colonial con la ampliación de deberes y derechos fundamentales como la ciudadanía y el reclutamiento militar. En 1952 la Constitución del Estado Libre Asociado abonará al mito ciudadano, pero sin otorgar voto presidencial ni representación legislativa.

En 1917, un tabaquero socialista de Cayey, Bernardo Vega, desembarca en Nueva York. A partir de los cincuenta ocurre la segunda gran inmigración. De barriadas pobres llegan Pedro Pietri y Elizam Escobar. Mientras, López Rivera camina las calles de las comunidades latinas en Chicago donde surgen los Young Lords. En los ochenta, López Rivera y Escobar serán arrestados por actos atribuidos al Frente Armado de Liberación Nacional. En 1999, y en 2017, serán excarcelados mediante perdón presidencial, una directriz no jurídica al no absolver de culpa y administrar una justicia solo dada al poder soberano. A su vez, la válvula de escape de la emigración, programas de asistencia social y económica y el brillo de las fachadas del desarrollismo anestesiaban los síntomas de una crisis anunciada alentando el sueño ciudadano en ambas orillas. La prosperidad de la posguerra y de las 936, el programa de exenciones para industrias extranjeras, cumplían su función paliativa opacando protestas y resistencias. No del todo. Varios movimientos radicales harían ruido alterando la bondad del pacto de paz, libertad y progreso. El fin de la Guerra Fría, y con ello el estatuto privilegiado de baluarte militar en el Caribe, así como el colapso del milagro desarrollista, fue nuestro umbral al milenio. En junio del 2016 el caso del ELA vs. Sánchez Valle sobre doble inculpación hirió fatalmente el simulacro ciudadano. Somos, ya sin velos ni eufemismos, sujetos coloniales en un orbe transnacional dominado por la alianza entre un estado desacreditado, un capital financiero voraz y la defunción de las creencias en las promesas. Relativizados en el nuevo orden neoliberal, amerita repensar tanto nuestros conceptos del surplus emigrante y de la ética prisionera como el recurso a materiales varios y en apariencia inconexos. Presento un muestrario que relaciona el concepto de reparto sensible de Jacques Ranciere y el de decolonización anticipado por Franz Fanon en las imágenes de un artesano frente a su escritorio, en el conjunto desarreglado con que los Young Lords se hicieron presente y en los desdoblamientos y afectos que traspasan barrotes y celdas de Escobar y López Rivera y alcanzan la nueva sociedad mediática en Nina Droz. Como propone Ranciére persigo huellas en superficies plásticas y objetos, en la literatura y en la dramatización recuperando su autoridad argumentativa.

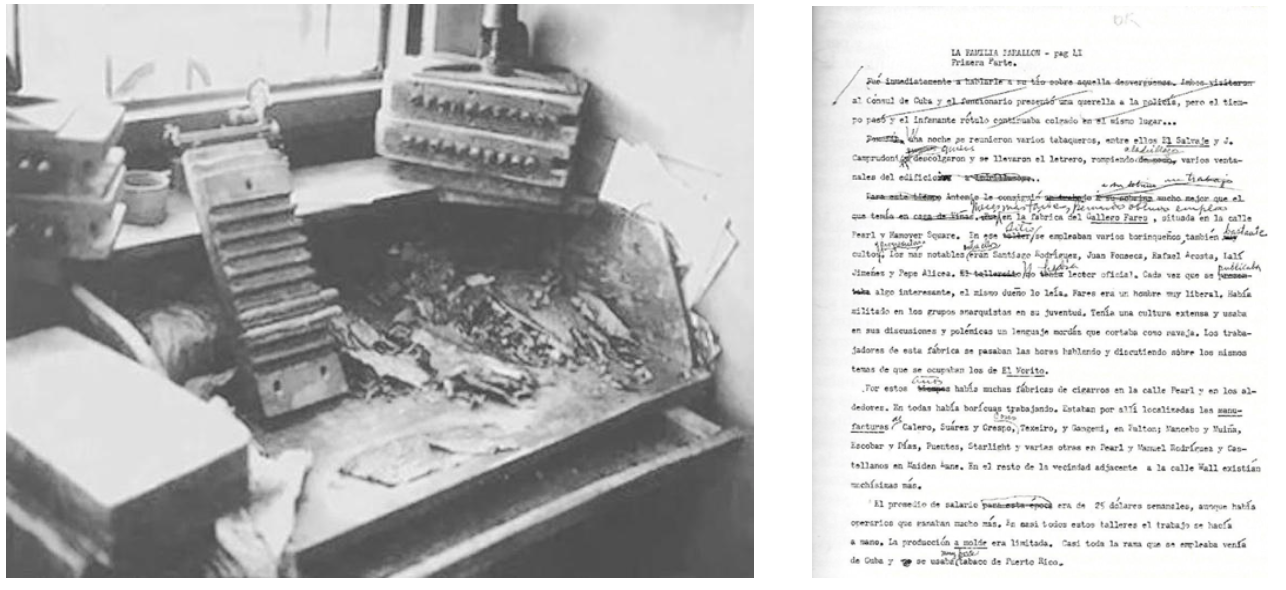

En 1969 muere Bernardo Vega en San Juan. Diez años antes había entregado un manuscrito (cuyo original ha sido recién recuperado) a César Andreu Iglesias quien lo edita en 1977. Ambos despliegan una memoria novelada de la primera gran emigración a Nueva York supliendo las carencias de aquellos olvidados ciudadanos transterrados y apenas atendidos en los archivos de la Isla y la metrópolis hasta muy entrado el siglo. Me detengo en una imagen: la portada de su segunda edición. De espaldas al lector, un anónimo tabaquero escribe en el mismo escritorio en el cual se apilan libros, periódicos, carteles, manifiestos, facturas sin pagar, hojas de tabaco, ordenando un pasado y un presente como legado ejemplar para los que vendrán después. 784 papeles amarillentos con borrones, tachones y comentarios hechos a varios tiempos y tintas, alternando relatos personales y colectivos, reales e imaginados. El Barrio era aún un espacio por habitar en un desplazamiento de Brooklyn al East Harlem y a zonas de contacto con la comunidad latina y afronorteamericana. En él, Vega es el paseante de una cartografía urbana en la cual familiariza calles, negocios y círculos culturales y políticos inscribiendo una subjetividad inmigrante enraizada a una genealogía de cultos artesanos y disciplinados insurrectos del siglo XIX en Cuba y Puerto Rico. En defensa de una estética trabada a una ética política, Ranciére propone su teoría de la partición sensible en la cual la igualdad no es el objetivo a lograr, sino la premisa de una igualdad de condiciones primaria. En crítica a la distinción platónica entre el artesano y el filósofo, postula un saber que acontece como efecto de las decisiones que tienen lugar en el plano compartido de la lengua y el pensamiento, pero cuya singularidad instruye y produce otro conocimiento de sí y para otros. Dicha fuerza de interpelación emancipatoria, forjada en una experiencia espacial y temporal asociada a los ritmos y ciclos del trabajo proletario, se sujeta a las aceleraciones, interrupciones e intermitencias intensificadas en la precariedad de aquella inmigración y su frágil estatuto ciudadano demandando, mediante el ejercicio de la escritura, asumir las contradicciones. Como tal escribe en La noche de los proletarios “…cuando el discurso de los proletarios apasionados por la noche de los intelectuales encuentra el discurso de los intelectuales apasionados por los días laboriosos del proletario.”

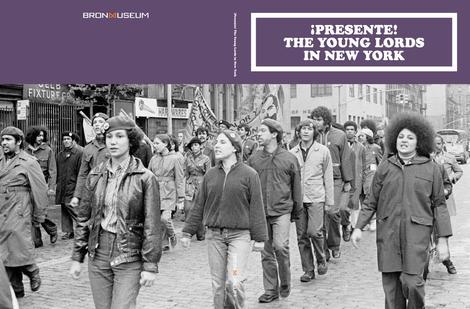

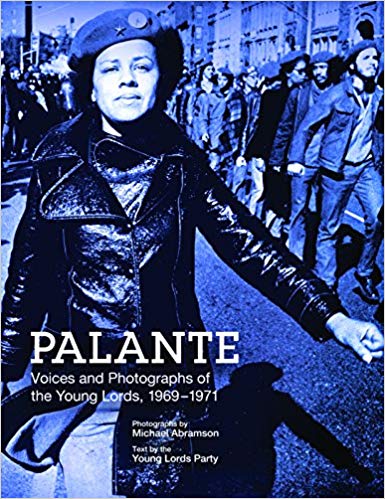

La polis de Vega no estaría exenta de sombras. La depresión de 1929 agudizó la pobreza, el hacinamiento, las enfermedades y el desempleo mermando el potencial de agencia política. Y, si bien se matizaron conflictos de raza, religión, lenguaje y género, nuevas y segundas generaciones perfilaron otros cuerpos y voces que acusaban la violencia discriminatoria racial y étnica. Los Young Lords, un movimiento iniciado en 1968 por gangas de minorías latinas en Chicago y, luego, en 1969 en Nueva York, exigió extender los beneficios de programas de salud, vivienda y educación pública resultantes de las políticas públicas de la posguerra. En contacto con otras insurgencias afinaron una singular máquina de guerra de breve e intensa que terminó fagocitada en la infiltración de agentes y en debates internos sobre el regreso a las luchas comunitarias o consolidarse como partido. Irónicamente, su canto de cisne fue la ofensiva Rompecadenas con la que buscaron afectar el escenario político de la Isla pensada como nación dividida. Desde su primera marcha en 1971 por las calles de Ponce se evidenció el desencuentro entre dos ciudadanías precarias -la insular y la inmigrante-, entre jóvenes que procedían de los guettos, apenas hablaban español y cuya piel era más oscura que la de los militantes criollos. Motivo de recelo y desconocimiento, en la Isla fueron parias importunos, fantasmas de importantes sectores del independentismo y el socialismo y su conflictiva relación con la inmigración.

La polis de Vega no estaría exenta de sombras. La depresión de 1929 agudizó la pobreza, el hacinamiento, las enfermedades y el desempleo mermando el potencial de agencia política. Y, si bien se matizaron conflictos de raza, religión, lenguaje y género, nuevas y segundas generaciones perfilaron otros cuerpos y voces que acusaban la violencia discriminatoria racial y étnica. Los Young Lords, un movimiento iniciado en 1968 por gangas de minorías latinas en Chicago y, luego, en 1969 en Nueva York, exigió extender los beneficios de programas de salud, vivienda y educación pública resultantes de las políticas públicas de la posguerra. En contacto con otras insurgencias afinaron una singular máquina de guerra de breve e intensa que terminó fagocitada en la infiltración de agentes y en debates internos sobre el regreso a las luchas comunitarias o consolidarse como partido. Irónicamente, su canto de cisne fue la ofensiva Rompecadenas con la que buscaron afectar el escenario político de la Isla pensada como nación dividida. Desde su primera marcha en 1971 por las calles de Ponce se evidenció el desencuentro entre dos ciudadanías precarias -la insular y la inmigrante-, entre jóvenes que procedían de los guettos, apenas hablaban español y cuya piel era más oscura que la de los militantes criollos. Motivo de recelo y desconocimiento, en la Isla fueron parias importunos, fantasmas de importantes sectores del independentismo y el socialismo y su conflictiva relación con la inmigración.

Sus textos e imágenes evidencian sus tácticas guerrilleras: rápidas e imprevistas intervenciones en el asalto a la basura, la toma de iglesia y de hospital, iniciativas de servicios a la comunidad y apropiación estratégica de nuevas tecnologías que posibilitaron la atención mediática proveyendo una visibilidad nacional e internacional más allá de los confines de sus barrios. Me refiero, ahora, a las dos portadas de Palante y Presente, la primera de 1971, una compilación de fotos y testimonios y, la segunda del 2015, la cual reúne tres exposiciones simultáneas en el Museo del Barrio, del Bronx y de Loisiada en donde habitaron. En los 44 años que median entre ambas publicaciones ya eran un ícono de organización étnica y radical borrando aristas y contradicciones. Los dos desfiles ponen en escena sus agendas. La calle tropicalizada es el espacio comunitario de los hijos del desplazamiento. La piel negra de los jóvenes empoderados desafía la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo. En la lectura de Franz Fanón en Piel negra, Máscaras blancas, el otrora esclavo de su propia imposición colonial, no aspira al reconocimiento del Otro, ni ser el Otro, sino ser en los otros y en su lugar, un sujeto vivo que anuncia, impertinentemente, su presencia y singularidad al margen de una noción de lo humano abstracta y universal y que, en su grito porta la demanda de aquel que ha sido sustraído o restringido del dar como acto ético, ciudadano. Comparten las portadas, además, un doble plano: el batallón de los que marchan y la avanzada de una joven lora que en su atavío de batalla traiciona la asignación doméstica o de amante en distancia del feminismo liberal y el del nacionalismo criollo colocando el debate de género en la línea de tiro. Son desfiles marciales que dan el cuerpo, no el abyecto o desechable de los detritus de la ciudad, sino, como han apuntado Agustín Lao y Frances Montaner, cuerpos disciplinados que desmienten tanto la imagen muscular del soldado norteamericano como la del débil y afeminado puertorriqueño que René Marqués prescribió. En la proyección de un cuerpo público sano, inteligente y educado, de su atuendo miliciano impecable y chic -botas, chaqueta, boinas y botones con un rifle atravesado por la insignia Tengo a Puerto Rico en mi corazón- desarmaban las imágenes vergonzosas de la comunidad inmigrante compartidas por el imperio y por las élites criollas de la Isla. Desafiantes, estos jóvenes lores armaron un cuerpo político que ejercía un autocontrol y nombraba sus acciones y derechos decidiendo dónde y cuándo; un actor que exigía ser mirado. Diría, con Ranciére, que generaron un colectivo singular que emplazó la distribución de roles, lenguajes y territorios problematizando el ordenamiento del trabajo y la excepcionalidad artística al colocarlos en el espacio de las discusiones públicas y de la deliberación ciudadana. Una última imagen propongo: el documental que abre la exposición. Pedro Pietri, veterano de Vietnam y poeta paradigmático niuyorican, lee por vez primera “Puerto Rican Obituary”. El obituario, esa distribución pública del duelo, anticipa una poética que Urayoán Noel ha calificado de contrapolítica performática centrada en la voz y el cuerpo. En el tono monótono “beat” y en la oralidad callejera del barrio, se remeda la letanía testimonial de los sobrevivientes de la muerte y la resurrección, los tantos José y María que cruzaron el charco. En un juego de posicionamientos que permite inmediatos procesos de transferencias intersubjetivas entre él y los otros, y entre ellos, un evento ha sucedido: una ruptura de códigos de enunciación y recepción que producirá un reparto sensible en un contexto diaspórico no asimilable en el archivo de la cultura nacional y que irá permeando la escena contestaría de la posguerra en Nueva York.

Varias décadas después “… un día/tras la muralla fría/ de la prisión/ un preso/… escribe:

Para ser poeta

Habrá que seguir solo

Rodeado de fantasmas ciudadanos

Ciudadanos fantasmas

Como Olga

Como Miguel

Como tú y yo

Nosotros, ellos, ustedes.

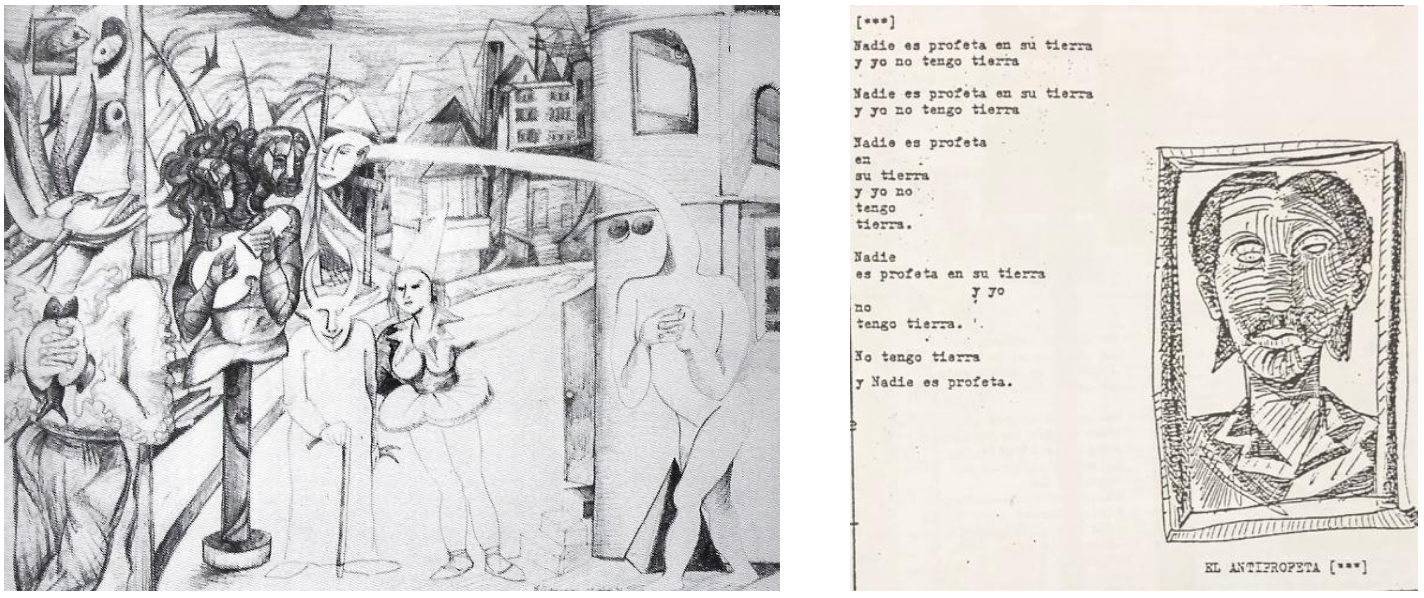

Acusado de conspiración sediciosa y militancia en la FALN y condenado en 1980 a 68 años, en el traslado constante a varias prisiones, Elizam Escobar dibuja, pinta y esculpe con los materiales disponibles mientras escribe ensayos y poemas. En ese conjunto articula una singular teoría, crítica del arte político directo, del populismo, del multiculturalismo y de la pulsión abismal del posmodernismo. En Los ensayos del artificiero y en Cuadernos de cárcel, entre el “sistema esquizofrénico” carcelario, “la broma de la rehabilitación” y el “zombismo” de los confinados cuyos cuerpos pertenecen al estado, a la inspección obscena de todas sus cavidades, Escobar propone un arte en, y para la libertad, sabiendo que “estamos semimuertos y aún soñamos. “Que estamos sujetos a los esclavistas necrofílicos y aún somos arrogantes”.

En respuesta a la muerte y al olvido, su poética de la transfixión se custodia en espejismos de desdoblamiento, de ambigüedades e intercambios simbólicos que anulan binarismos entre lo real e imaginado, de raza y de género. Un poema recorre la distancia entre aquellos escritorios en que un artesano escribe y cuadros militantes conspiran. Un poema artificiero en su doble acepción: de ficción, en la urdimbre de fantasmas como de milicia, de aquel que custodia y hace uso de la munición.

Mi mesa de noche

es una caja forrada

con una toalla blanca…

mi mesa-noche habitada por nadie

descansa en un rincón del cuarto

y yo, apesadumbrado, estoy

más dividido que nunca jamás…

me voy sin alas

para una cárcel gigantesca llena de

/tumores

me escribo yo mismo:

que me estoy muriendo de felicidad

con una mesita inventada

en el cuarto de una esquina

En 1981 Oscar López Rivera recibe sentencia de conspiración sediciosa y será el preso político más antiguo de América. Una intensa campaña precede su indulto. En 2013, el artista Nick Quijano imagina otro escritorio/camastro en la instalación Todos somos Oscar López: dos celdas armadas frente a cinco alcaldías.

De dimensión igual a la suya, cada visitante lo impersona mientras su figura se multiplica en plegadizos pasquinados en espacios públicos y privados de la isla. En la proliferación de sus dobles, la peligrosidad del terrorista se (in)corpora a la cotidianidad de la vida colonial. En la cárcel pinta y escribe Cartas a mi nieta compilando una vida que se hace accesible desde las páginas de El Nuevo Día. En ellas, alterna, sin jerarquía, relatos de infancia y adolescencia, Vietnam, su militancia y clandestinaje, su nostalgia por el mar y el sol y las precarias condiciones de la vida carcelaria: castigos, censuras, privaciones y los gritos y delirios que ocupan las noches de los confinados. Cartas cruzadas por una intensidad innombrable, una resonancia que transita los cuerpos presentes y ausentes y que se adhiere, incluso, al estrecho espacio de su celda traspasando lo efímero, lo material y lo cotidiano. Privan los afectos, una demasía que excede a la emoción y a la conciencia y que, surgiendo en el intervalo de los actos y las palabras, incita a los lectores a una comunidad no prescrita en los manuales ciudadanos.

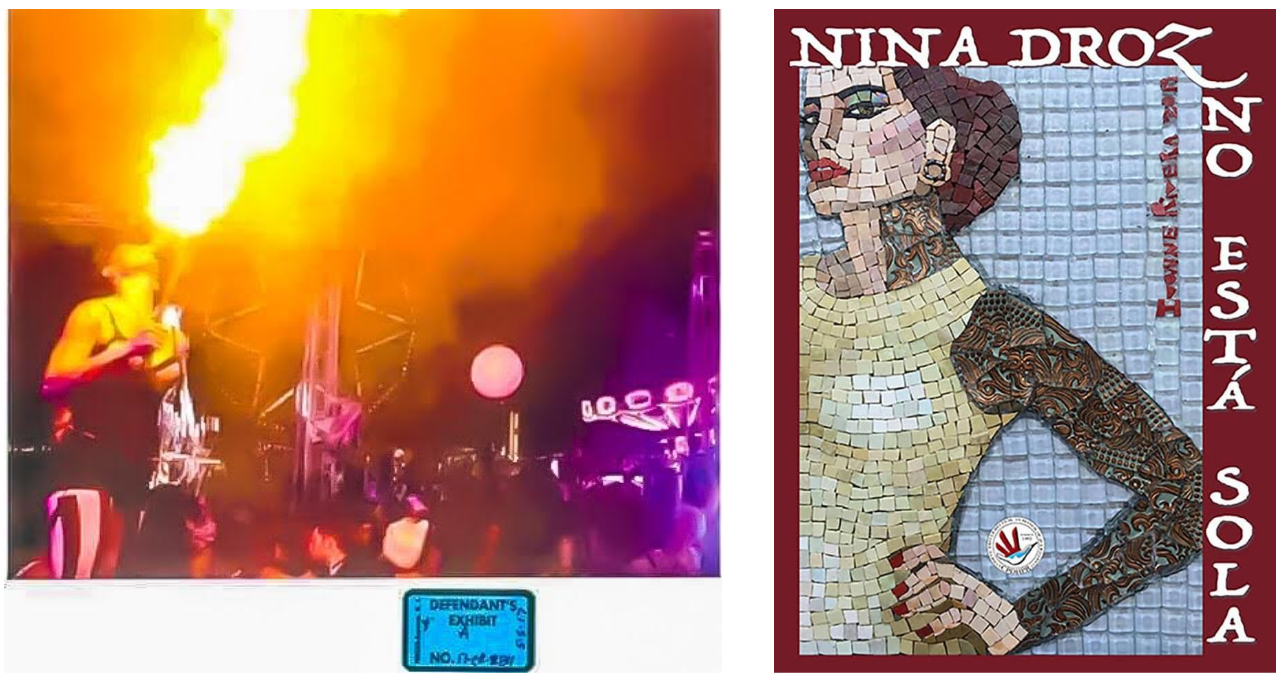

Nina Droz, acusada el 1 de mayo de 2017 de incendiar con un cerillo al Banco Popular, uno de los principales acreedores de la deuda actual, cumple 37 meses de prisión en Tallahassee, Florida, con sentencia de conspiración. En un siglo milenial, su representación mediática compite con su subjetivización política. Su figuración publicitada, la del cuerpo tatuado y la de mujer de fuego antecede a ese primer mayo en contienda con otras facetas de su biografía; entre ellas, la de un activismo social comunitario, así como de su denuncia de las condiciones de trato de las confinadas.

Si de Vega nos queda el rastro artesanal de una escritura; de los Young Lords una textualidad en dominancia de proclamas y manifiestos, entrevistas, hojas sueltas y memorias posteriores; de Escobar un tejido de palabras e imágenes y; de López Rivera, cartas destinadas a aquel que las lea en complicidad imaginativa con los mundos que despliega desde su pequeña celda; de Nina Droz se superponen las imágenes múltiples e icónicas que ha potenciado. De todos ellos se puede decir que comparten la sustancia fantasmal de una ciudadanía que nunca hemos tenido y, que hoy, se transfixaría en ciudadanías contingentes, de justicia social, cultural, racial y ambiental: en fin, del derecho y gravedad de la palabra en y para otros. De inmigrantes que cruzan el planeta, de presos políticos que, al procurar lo justo, siguen plantándose ante la ley.