¿Qué significa izar una bandera nacional?

Reseña del libro, Gesta del 9 de enero de 1964: otras fuentes para su estudio

Hay encuentros que nadie sabe lo que son

o pueden ser para otros… Este significado

los rebasa y son portadores de un mensaje

que no saben que transmiten.

–Eduardo Lalo

Eduardo Lalo, en el epígrafe, nos sugiere que en cualquier acto los significados de los participantes se desbordan. Entiendo que cuando el acto está saturado de emociones y razones, este esparcimiento es aún más pronunciado. En otras palabras, el acto de izar una bandera nacional rebasa las intenciones de los actores, se vincula con el pasado y abre nuevas oportunidades de futuro. Es desde esta perspectiva que les propongo que evaluemos el libro, Gesta del 9 de enero de 1964: otras fuentes para su estudio, de la autoría de Carlos Pérez Morales y Azael Carrera Hernández.

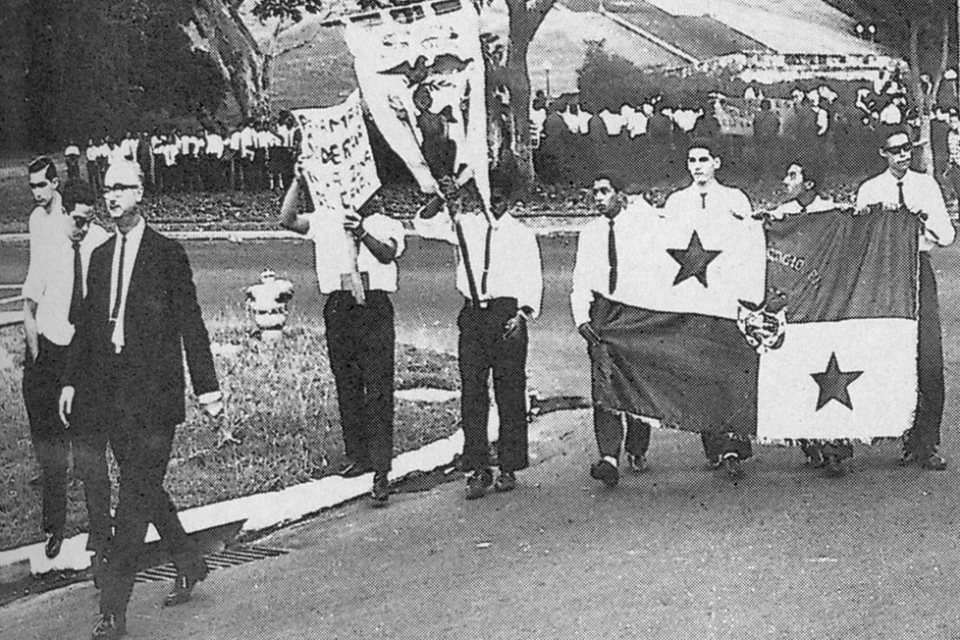

La “gesta” a la cual se hace referencia en el título del libro se refiere a una serie de confrontaciones entre panameños y soldados de Estados Unidos, enfrentamientos que duraron desde el 9 hasta el 12 de enero de 1964. El costo humano inmediato fue de 27 muertos —24 de ellos panameños— y sobre 500 heridos. La gesta, rebelión o levantamiento (en los textos panameños se suele denominar como “los sucesos”) comenzó cuando un grupo de estudiantes panameños intentó izar la bandera nacional en una escuela ubicada en la zona del canal —territorio que en ese momento le pertenecía a los Estados Unidos. Hacía varios años el gobierno panameño había negociado que las banderas de los dos países se izaran en la Zona del Canal, pero los ciudadanos estadounidenses radicados en la zona resistían la implantación de esa negociación y buscaban formas para que solo se izara la bandera estadounidense. En años anteriores, los esfuerzos concertados por panameños para izar su bandera nacional en la Zona ya se habían bautizado con la poética frase, “la siembra de banderas”. Ese 9 de enero, los antagonismos estaban encrespados por años de escaramuzas en torno al izamiento de una o dos banderas en la Zona. La hostilidad de los estadounidenses hacia los estudiantes panameños fue respaldada por militares de la Zona, acto que se multiplicó en varios choques violentos entre panameños y militares estadounidenses que duraron cuatro días. La enemistad que se generó en esas cuatro jornadas llevó al presidente panameño a hacer algo que ningún otro gobierno latinoamericano había hecho hasta ese momento: romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

La “gesta” a la cual se hace referencia en el título del libro se refiere a una serie de confrontaciones entre panameños y soldados de Estados Unidos, enfrentamientos que duraron desde el 9 hasta el 12 de enero de 1964. El costo humano inmediato fue de 27 muertos —24 de ellos panameños— y sobre 500 heridos. La gesta, rebelión o levantamiento (en los textos panameños se suele denominar como “los sucesos”) comenzó cuando un grupo de estudiantes panameños intentó izar la bandera nacional en una escuela ubicada en la zona del canal —territorio que en ese momento le pertenecía a los Estados Unidos. Hacía varios años el gobierno panameño había negociado que las banderas de los dos países se izaran en la Zona del Canal, pero los ciudadanos estadounidenses radicados en la zona resistían la implantación de esa negociación y buscaban formas para que solo se izara la bandera estadounidense. En años anteriores, los esfuerzos concertados por panameños para izar su bandera nacional en la Zona ya se habían bautizado con la poética frase, “la siembra de banderas”. Ese 9 de enero, los antagonismos estaban encrespados por años de escaramuzas en torno al izamiento de una o dos banderas en la Zona. La hostilidad de los estadounidenses hacia los estudiantes panameños fue respaldada por militares de la Zona, acto que se multiplicó en varios choques violentos entre panameños y militares estadounidenses que duraron cuatro días. La enemistad que se generó en esas cuatro jornadas llevó al presidente panameño a hacer algo que ningún otro gobierno latinoamericano había hecho hasta ese momento: romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

En el prólogo del libro, Gesta del 9 de enero de 1964: otras fuentes para su estudio, se hace una afirmación sobre el significado de esa sublevación en torno a la bandera panameña: “El 9 de enero de 1964, el pueblo le arrebató la hegemonía a la clase oligárquica panameña, establecida el 3 de noviembre de 1903, y levantó un nuevo proyecto de Nación” (p. 22). Una incursión rápida en la amplia literatura que se ha generado en Panamá sobre la rebelión de las banderas respalda esta afirmación. Un buen punto de partida para explorar esta vasta literatura sería la revista cultural, Lotería, publicación que le ha dedicado dos ediciones especiales a historiar esa insurrección. La primera, en dos tomos, data del mismo 1964 y la segunda del 2014, año en que se conmemoró el cincuentenario del izamiento. Los títulos de algunos de los artículos publicados en esa edición del 2014 hacen eco al significado del izamiento como fundación de “un nuevo proyecto de nación”: “9 de enero identidad para siempre”; “El 9 de enero: fortalecimiento de la nación panameña”; y “La patria sagrada y el 9 de enero”.

En un ensayo historiográfico sobre el 9 de enero, publicado en la edición especial del 2014, Celestino Andrés Araúz señala que para ese momento se habían identificado sobre 400 artículos y libros sobre el levantamiento, incluyendo trabajos en inglés. El mismo autor caracteriza los títulos en inglés como elaborados “desde el ángulo de los intereses hegemónicos y neocolonialistas de Washington y el enfoque que le dan historiadores, periodistas y escritores estadounidenses, muchos de ellos parcializados” (p. 28). Y es frente a esa literatura de “tono acusatorio y polémico” (ibídem) que se debe catalogar parte del valor del libro, Gesta del 9 de enero de 1964: otras fuentes para su estudio.

El grueso del libro —aproximadamente 190 de sus 289 páginas— consiste en traducciones de documentos desclasificados del gobierno estadounidense relacionados con los eventos de la rebelión de las banderas. Estos documentos nos dan nuevos elementos con los que interpretar los significados del izamiento de la bandera panameña en la Zona del Canal el 9 de enero y la subsiguiente rebelión anticolonial. De la cincuentena de documentos desclasificados, nueve son telegramas (desde o hacia Panamá) entre funcionarios de alta jerarquía en la rama ejecutiva. El resto son memorándums (entendidos según la segunda acepción en el diccionario Vox: “comunicación diplomática en la que se relacionan hechos y razones para que se tengan en cuenta en una negociación”) de conversaciones presenciales o telefónicas entre estos funcionarios, o entre ellos y miembros de la rama legislativa del gobierno estadounidense.

Entre los méritos del libro, se destaca el que los textos traducidos permiten al lector identificar patrones de prejuicios, generalizaciones y estereotipos en las representaciones que hacen los funcionarios estadounidenses sobre los panameños. Estos patrones ofrecen elementos nuevos para una revaluación de la literatura académica sobre la sublevación, particularmente la literatura escrita desde la perspectiva estadounidense. Entre los estereotipos más comunes que se revelan en los textos desclasificados está el de los panameños como seres irracionales: La arrogante afirmación del subsecretario de Estado, Mann (individuo que se había consagrado en el 1954 por su desempeño en el golpe de la CIA contra Arbenz, presidente electo de Guatemala) al presidente Johnson se repite una y otra vez por múltiples funcionarios estadounidenses: “Son una gente muy poco razonable, Sr. Presidente, puede usted imaginarlo, pero como quiera tenemos que vivir con ellos” (p. 97).

No es sorprendente que entre las generalizaciones más utilizadas por los funcionarios del gobierno estadounidense al referirse al levantamiento estuvo el de la subversión comunista. Es constante la referencia a Fidel Castro (y Cuba) como posible gestor o agitador de los eventos (los comunistas panameños en la perspectiva de los funcionarios estadounidenses solo existían como eco de la revolución cubana). Lo que sí es sorprendente es que ellos se aferraran tanto a esta convicción en la ausencia de evidencia constatable. Solo les bastaba cualquier rumor: “El Presidente preguntó si teníamos pruebas de que Castro estaba involucrado” (p. 87). “El Sr. Mann dijo que habíamos recibido informes sobre armas provenientes de Cuba… pero no había pruebas contundentes” (p. 88). “El Director McCone (jefe de la CIA) dijo que uno de nuestros informantes nos indicó en agosto pasado… que Panamá constituía ser el número uno en la mira de Castro y que Castro había accedido a enviar armas…” (ibídem).

El poder político-militar es otro constante en las deliberaciones que nos revelan los textos traducidos en el libro. Tanto Johnson como sus asesores agonizan para no ser percibidos como que estaban cediendo a presiones del gobierno panameño para renegociar los tratados de control del canal. Tanto las instrucciones para las conversaciones con funcionarios panameños como las declaraciones públicas del presidente Johnson u otros altos funcionarios del gobierno estadounidense se planificaban meticulosamente, según los documentos traducidos, para que nadie se equivocara que los Estados Unidos en las negociaciones no se estaba comprometiendo “a ninguna revisión del tratado”. Brillan por su ausencia las referencias en estos textos a valores como democracia, justicia y empatía. No así las prerrogativas de la superioridad militar. A 13 días de iniciada la confrontación y 10 después del cese de tiroteos, el subsecretario de Defensa ordena al jefe del estado mayor estadounidense: “Se le solicita que usted desarrolle planes de contingencia para una intervención militar de los Estados Unidos en la República de Panamá…” (p. 103)

Los autores del libro nos proveen varios ensayos, fotografías y entrevistas con participantes en el levantamiento de las banderas para contextualizar la lectura de los documentos desclasificados. Para el lector que desconoce de la insurrección de las banderas en Panamá, estos textos (colocados al final del libro) deben ser lo primero que se lee. Son precisamente estos textos los que hacen que Gesta del 9 de enero de 1964: otras fuentes para su estudio sea también un libro para el lector no especializado.

La insurrección de las banderas en Panamá tuvo y tiene fuertes resonancias en la historia nacional de ese país. Así lo reconocen los autores del libro: “El proyecto de nación generado en la subalternidad aún se encuentra inconcluso, los héroes del 9 de enero del 1964 establecieron los cimientos, le corresponde a las nuevas generaciones concretarlo” (p. 252). Esa concreción al que hacen referencia también requiere que la resonancia de esos eventos irradie hacia otras esquinas de América Latina y el Caribe. Los dos autores deben reconocer su contribución a esa irradiación regional, responsabilidad que le corresponde particularmente a Carlos Pérez Morales, oriundo del archipiélago puertorriqueño, lugar donde hace mucha falta una siembra de banderas nacionales.

Nota: personas interesadas en conseguir el libro, pueden escribir a: [email protected]