«Últimos poemas de la rosa», de Lilliana Ramos Collado

Pretender recorrer aquí el vasto rosal de la lírica universal sería tarea pantagruélica. Baste recordar algunas instancias, quizás las que el azar nos trae primero a la memoria: desde el collige, virgo, rosae de Ausonio, quien ya en el siglo IV recurrió a esa flor como metáfora de la belleza y juventud efímeras, pero también del amor trascendido (según luego supieron aprovechar Petrarca, Ronsard, Garcilaso, Góngora, Quevedo y todos los integrantes de esa extensa tradición petrarquista), hasta la rosa de Shakespeare, que se sabe más grande que su nombre (“A rose by any other name would smell as sweet”) y la de Rilke, que presiente que el misterio del “ámbito de las rosas, nace de las rosas”; desde la rosa íntima de Juan Ramón Jiménez, “la que se aísla en una mano” y “se huele hasta el fondo de ella y uno”, y “pende, bella y delicada, para todos” pero es, a veces, solo nuestra, hasta la de Huidobro, quien anunciaba su teoría creacionista reclamando “Por qué cantáis la rosa, ¡oh poetas! ¡Hacedla florecer en el poema!”; desde la rosa futura de Jorge Guillén, cuya “perfección sin porfía serenaba al ruiseñor, cruel en el esplendor”, hasta la de García Lorca, que tan bien comprendía que “la rosa no buscaba la rosa, inmóvil por el cielo buscaba otra cosa”.

Muchas son las rosas del jardín poético, cierto, y para definir la rosa última habría que empezar por balbucir “a rose is a rose is a rose”.

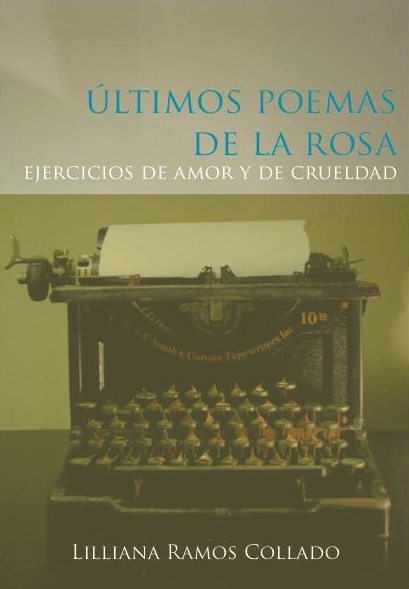

Pero ocurre que los grandes poetas —los que no germinan en el vacío, sino en el vientre de una tradición literaria que los nutre y educa— tienen el don de retomar los tópicos con tal hálito inédito que seducen la mirada sensible del lector hasta rendirla. Tal es la proeza poética de Últimos poemas de la rosa, el más reciente poemario de Lilliana Ramos Collado (Erizo Editorial, 2013). Libro excepcional, experiencia estética de singular pureza, Ramos Collado logra lo que pocos: “tocar el poema hasta la rosa”, en palabras del propio Juan Ramón.

Desde sus primeras páginas, el poemario concede que el tópico de sus versos está exhausto: la rosa, “transida de tradición / ahíta de citas viejas / lugar común” se aburre de su “costra semántica” y su “elocuencia prestada”. La rosa de Ramos Collado busca “la rosa de su rosa” porque “su cosa ya es otra cosa” (12); su ser ya no es la rosa (38). Si hablásemos solo de la rosa en su sentido ordinario —esa que al deshojarse revela otra vez la triste materialidad del mundo, con sus “rejas herrumbrosas” y sus “losas en el balcón” (38)— no estaríamos ante la revelación poética que este libro gozoso celebra. Pero es que esta no es una rosa cualquiera: es la que se alza como “fantasma de sí misma” en la memoria (38), la que trasciende, quevedianamente, “polvorosa en la muerte” y cuyo olor sobrevive a su forma física, porque tiene “una vida más allá de la rosa” (30) y en ella hay un “rosal imaginario donde las rosas repiten su nombre” (22).

Este libro permite varias y ricas lecturas. Leído como un poemario de amor frustrado, su extraordinaria novedad estriba en cómo se maneja aquí el tópico petrarquista de la amada fría e insensible, de tan vasta estirpe literaria. Últimos poemas de la rosa es un largo apóstrofe: el «tú» al cual se dirigen los versos, como la amada indiferente, es insensible, sí. Pero he aquí el giro novel: en este poemario, el sujeto lírico desplaza su «yo» a la conciencia de la rosa: así, se canta a una amada que, más que ser de piedra ante los requiebros amorosos de la amante, desdeña la belleza pura (como decir el amor) que crece, desatendida y casi huérfana, en su propio jardín; es, en suma, una amada incapaz de aprehender lo misterioso y sagrado que palpita en su entorno. Ese rosal que resplandece a pesar del desafecto, como la criatura abandonada por su creador en Frankenstein, se esmera inútilmente en merecer el aprecio de quien es esencialmente incapaz de experimentarlo.

En esa misma línea de interpretación, y heredera de la mejor tradición amatoria de la lírica cortesana y stilnovista, la rosa de Ramos Collado da, da y da sin recibir a cambio. Presta su belleza a la amada: si el rostro de esta resplandece, es porque refleja “el color inverosímil” que le concede la rosa, que siempre está en “veneración atenta” (22) a su donna angelicata. Y cuando su rostro ya no está, las rosas siguen proyectando el espejismo de sus rasgos luminosos pero ausentes (40-41). Aparece también el tópico renacentista de los ojos como portal lumínico:a la rosa le basta la mirada de la amada para nutrirse y brillar (18), porque en sus ojos reconoce la plenitud que le faltaba. Como quien ama a plenitud tiende a justificar los defectos de lo amado y a imitar la conducta que su devoción nubla (pienso en “La rosa azul” de Juan Ramón: “¡Qué goce triste este de hacer todas las cosas como ella las hacía!”), de tanto convivir con esta “mala jardinera” —cuyas manos fugaces pasan por la rosa con urgencia (18), superficial en sus afectos, “sin poner el alma en ellos” (20)— la voz lírica ensayará en uno de los poemas emular la crueldad de la amada insensible y ya perdida: me refiero al poema “Placeres de la jardinería doméstica” (62), el único, en mi opinión, que por condescender a las tristes estrategias del despecho, debió ser ubicado al principio del libro y no al final, cuando la voz lírica alcanzará una altura metafísica y estética de alto vuelo, como pretendo demostrar a lo largo de esta reflexión.

En este poema, decía, la hablante lírica se entretiene en cortar rosas, “amputarlas” de su savia para trasladarlas a un jarrón de cristal que será, por supuesto, su féretro. Procurando emular a la amada desalmada, la voz poética declara ser esta su venganza; es, en realidad, su intento de exorcizarse del recuerdo amoroso: “habrá que cortar más rosas hoy que vuelvo a recordarte”, porque quiere consolarse en el triunfo de su superioridad espiritual sobre la amada, es decir, en “el poder de podar estas soberbias corolas”. La “venganza” de las rosas del poema es morir: “desnucadas”, aceptan su desgracia no sin antes “desmayarse, patalear, dar la espalda” en el jarrón. La voz lírica no comprende aún que en la profunda progresión espiritual que perspira este libro, mutilar a la rosa equivaldría, como veremos adelante, a su autodestrucción.

En medio del poemario, la sección “El jardín de los cinco sentidos” se permite un paréntesis para cantar el encuentro de los cuerpos amantes. En un tono que nos recuerda a la Ramos de Reróticas, cinco poemas —cada uno basado en una de las facultades sensoriales— versan exquisitamente sobre el goce sensual y espiritual con que se sumerge la voz lírica en el cuerpo de la amada, si bien esta, al final, nunca pierde “su dureza” (52). Un sexto poema privilegia uno de los sentidos, por repetirlo como instrumento cognitivo: tenía que ser, por supuesto, el de la vista, que de los neoplatónicos para acá ha gozado de preeminencia en la tradición amatoria. Todo esto ofrece el poemario si se lee desde la óptica de esa tradición.

Pero este libro también hay que leerlo de otras formas. Comencemos por señalar que solo como tributo a la rosa poética, el poemario ya sería en sí una alhaja. Se suceden aquí extraordinarias imágenes auditivas, visuales, olfativas, táctiles; sinestesias y metáforas sorprendentes nos hacen repensar esta rosa que, mientras pende suavemente en el aire,es “tormenta en el vocerío de sus vueltas” (22) o ciclón donde el centro de la flor es el ojo de la tormenta y “los brazos del meteoro sus cien pétalos” (34); es “caracol de olores susurrando” (22) y “joya blanda y tornadiza” (27); “su falda carnosa, marejada que se alza para tocar las puntas de la luz”; y es, valga resaltarlo, “la rosa mnemorosa” (31), la que con un solo neologismo de Ramos Collado logra reunir de golpe al célebre Nemoroso de las églogas de Garcilaso, al bosque al que remite su origen etimológico en nemus, a la rosa que recuerda su propia tradición como mnemotécnica y a la rosa amorosa. Así lidia un poeta profundo con el problema de la “costra semántica”: echándose al costal el peso completo de la tradición literaria y, encima, sumándole su propia carga.

Pero lo más valioso de este poemario es que, sin dejar de ser sobre el amor y sobre la rosa, trasciende la experiencia humana y gana alturas metafísicas. Por su hondura ontológica, poemas como “Metamorfosis de la rosa” merecen mención aparte: allí “cada momento de la rosa es una rosa en sí, epifanía de su ser rosa” (26); y comprendemos con Quevedo que la rosa, “si bien un día cercano será polvo, será siempre el polvo de la rosa” (27).

“La rosa es sin porqué”, decía Angelus Silesius en el siglo XVII, y Ramos elabora: “no tiene deseos”, “abismada y desatada ella / no carece, no tiembla, no accede, no / niega, ni vive ni desvive”, su “indiferencia”, muy distinta de la de la amada, es sagrada: emerge de su saberse más “que solo rosa”, “rosa en sí” (54). Es, sin dejar de serlo, mucho más que símbolo del devenir de los afectos humanos: misterio de la trascendencia de la belleza y del poder de la contemplación estética para salvar al hombre de su angustia de ser, como propuso Schopenhauer y tan bien supo metaforizar, en El principito, Saint Exupéry. Si el libro mismo se ofrece como rosa, o como perla a cerdos que no la apreciarán (véase el poema “Yo te amaba”) es porque la rosa, generosa, “no espera otra cosa que dar su don de un día” (“Paradojas de la rosa”). Pero la rosa será mera rosa y no arcano para quien sea incapaz de verla de verdad: porque “solo derrama su copa de naufragios cuando le pides que te cuente el secreto de la belleza” (23).

Como habíamos anunciado, es en las postrimerías del poemario donde llegamos a la revelación última del libro. La amante, que había desplazado su discurso lírico amatorio a la voz de la rosa, llega finalmente a reconocer que no solo hablaba en su nombre, ni solo hablaba de amor: es que ella misma se ha transmutado en la rosa, en esa rosa que ha rescatado —en virtud de la poesía— de su condición de flor ordinaria y que su “mano modela y construye y transforma” (58). El título de este poema tan revelador, “Fuga de la rosa”, confirma la unión de las identidades de la hablante lírica y la rosa: si bien versa sobre la huida del sujeto amante (“te he dejado, me he escapado”), parece exclamar junto a Flaubert: la rose c’est moi! Porque la fuga de la rosa es la suya propia en la medida en que ambas son ya una: la rosa.

Y esa transfiguración no está exenta de miedo y dolor: estamos ante el temor a la pérdida de la identidad individual durante el éxtasis unitivo que relatan los místicos con terror y placer simultáneos, ante el “Thou Wonder, and thou Beauty, and thou Terror!”, del Epipsychidion de Shelley, en fin, ante el miedo abisal pero jubiloso de dejar de ser uno para ser el otro. Pero en este caso –y recalco de nuevo la novedad poética de Ramos Collado— la voz lírica edita el célebre l’amante nell’amato si trasforma de Petrarca y de Santo Tomás de Aquino para afirmar que, lejos de transmutarse en esa identidad hueca e insensible de la amada, se ha transformado en la rosa misma. Por eso en este poema la rosa es a la vez “monstruosa” y “plena”, “enemiga de mí” pero conducente a ese “glorioso estado indeseante”, en el que cesan por fin los “poemas, plantos, promesas” de aquella época “cuando yo no era la rosa”.

Cobra así nuevo y más rico sentido el título del poemario: los últimos poemas de la rosa no son solo la despedida que versa sobre el rosal de la amante, sino los poemas que escribe la rosa misma, que es la poeta, ya trascendida a la quintaesencia de su ser en virtud de su inmersión en la Belleza, es decir, en la poesía.

El poemario llega a su clímax unitivo y a la articulación de su teoría poética en el texto final, “Una vez dije”. Como nos recuerda Pedro Salinas en Aprecio y defensa del lenguaje, nombrar es la forma de aprehender el objeto, la idea: “Imaginémonos un niño chico, en un jardín. […] le llama la atención una rosa […] dice “¡Flor, flor!” […] ¿A quién se lo dice? […] Se lo dice a la rosa. Y a sí mismo. […] Y ese vocablo, ese leve sonido, flor, es en realidad un acto de reconocimiento”. Tal es el milagro que atestiguamos en este poema de Ramos Collado, cumbre de todos los demás. La voz poética comienza por exclamar: “Ámame, rosa”, pero la rosa, ensimismada en su belleza, seguía solo ocupada en su ser rosa; al final, la hablante lírica deja de pedirle a la rosa correspondencia amorosa y se limita a exclamar: “¡Rosa!”. Con esta epifanía culmina el poemario, y se bifurcan al menos dos posibles lecturas, de entre muchas otras: la primera, que la voz lírica no reclama ya el amor imposible de la rosa porque se contenta con vivir en la presencia de su Belleza; la segunda, más coherente con la progresión discursiva del libro (más honda también), que no es necesario pedirle amor a la rosa cuando se es la rosa.

Toda la decepción amorosa del poemario queda redimida de un plumazo: ¿para qué sufrir por el desdén de lo que ayer amamos por hermoso, si su hermosura no era sino el reflejo prestado de nuestra propia belleza —la de la rosa—que veíamos en sus ojos como en un espejo de nuestro propio ser? Poco podía esperarse de esa amada dura y cruel, cuando la probabilidad de ser amados con profundidad nunca estriba en nuestras propias virtudes o amabilidad (que he ahí el origen etimológico de tal sustantivo), sino en la capacidad de amar de quien nos ame. Por eso, este poemario —hondo, luminoso, conciliador— no nos deja sabor a crueldad: a amor y a autoconocimiento, a redención y arrobamiento, a éxtasis pleno del ser que se sabe trascendido.

Mención aparte merecen los micropoemas que se intercalan a lo largo del libro, en bastardillas y siempre a la derecha para resaltar su naturaleza paralela. Desde el primero, que ya anuncia la conciencia de la poeta de que bebe de dos tradiciones literarias (la grecolatina, representada por el viento céfiro) y la propia o tropical (aludida en los vientos alisios), hasta el último, que proclama que “la bella rosa nuestra es siempre nuestra última rosa”, estos textos condensan en bellas imágenes la propuesta estética y ontológica del libro. Aquí se corroboran la plurivalencia de la rosa como arquetipo o “casa de mil puertas” (21), su construcción y disfrute como signo poético moldeado por la poeta (11), los tópicos líricos de los contrarios en materia de amor, transmutación y belleza (17), así como su inefabilidad (25 y 39), su trascendencia que es «polvo olorante» (29) y la corroboración de que el sujeto lírico ha alcanzado (no sin dolor) la unión transformante con la rosa (57).

Libro que aúna siglos de tradición literaria, manual de la rosa poética, Últimos poemas de la rosa es, en suma, antítesis de quien sea incapaz de vivir en la belleza y símbolo de quien en ella florezca. Al terminar de leerlo, nos sentimos dichosos de contarnos entre los últimos y compadecidos de los primeros; cerramos las tapas y nos alejamos del jardín maltratado con nuestra rosa pura y sabiendo, junto a Ramos Collado y a Salinas, que es la nuestra esa rosa “que te deja vivir sin rosas, si tú no quieres tener la rosa en tu vida”.