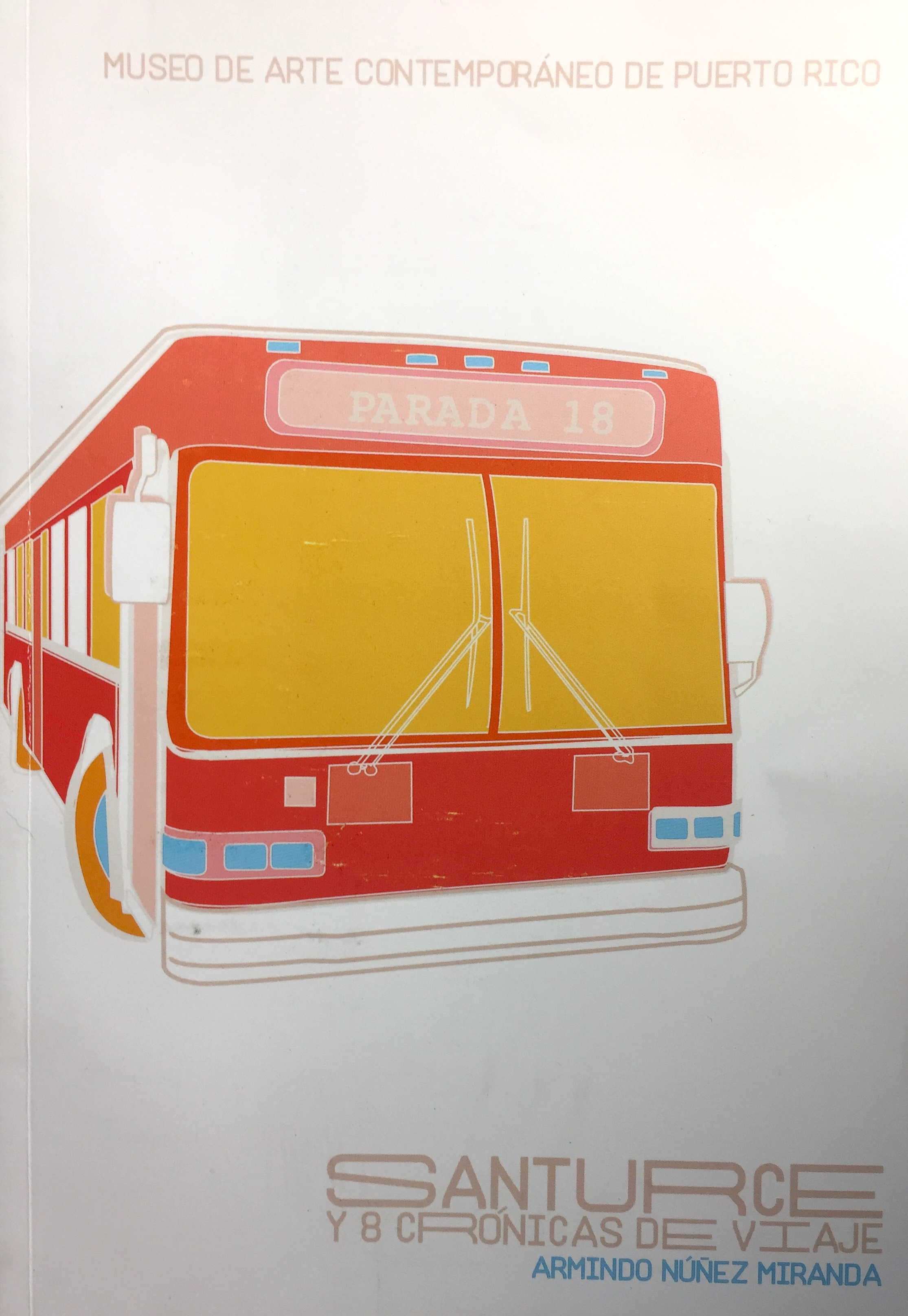

Santurce y 8 crónicas de viaje

A Luis Negrón Álvarez, el juglar de Santurcia

de consulta a invitación

Fue en una fonda dominicana de la Ponce de León: almuerzo para dos, selección de arroz blanco con rabo encendido más la obligada guarnición de tajadas de aguacate y, entre palabras y gestos, los inapelables sorbos de cerveza Presidente. Las anécdotas de la semana avanzaron juguetonas entre los consabidos entuertos políticos y unos comentarios acerca de las llamadas iniciativas para recuperar la ciudad, hasta llegar a la razón de ser de aquel encuentro. De pronto y como si nada, saltó la propuesta de compilar un libro de crónicas sobre Santurce. Luego, algunas consideraciones en torno a la promiscuidad de ese género periodístico y como broche de oro un pocillo de café espresso.

Fue en una fonda dominicana de la Ponce de León: almuerzo para dos, selección de arroz blanco con rabo encendido más la obligada guarnición de tajadas de aguacate y, entre palabras y gestos, los inapelables sorbos de cerveza Presidente. Las anécdotas de la semana avanzaron juguetonas entre los consabidos entuertos políticos y unos comentarios acerca de las llamadas iniciativas para recuperar la ciudad, hasta llegar a la razón de ser de aquel encuentro. De pronto y como si nada, saltó la propuesta de compilar un libro de crónicas sobre Santurce. Luego, algunas consideraciones en torno a la promiscuidad de ese género periodístico y como broche de oro un pocillo de café espresso.

De regreso a Hato Rey, Santurce comienza a conspirar en el cerebro. Surgen los recuerdos del niño de 8 y 9 años que fui en el Puerto Nuevo de fines de los cincuenta acompañando a mi madre en una guagua pisicorre hasta la Parada 18 en busca de ropa, zapatos y cuanto artículo de moda o de necesidad ella entendiese indispensable adquirir. Servirle de escolta o mejor cargabates para ella era imprescindible puesto que, a pesar de la corta edad, era capaz de cargar con bolsas más grandes que mi cuerpo tan solo por un milkshake de vainilla y un grilled cheese sandwich de la cafetería de la New York Department Store ubicada en su sótano. El periplo comenzaba con la tienda Franklin’s, luego Woolworth, La Esquina Famosa, La Giralda y muchas más. La acera oeste de la Ponce de León era para mí un montón de gente, un mar de acentos, olores sin rostros y colores sin nombre. La estatura de crío me permitía intuir que el aire y el sol acompañaban nuestra marcha solo para facilitarnos las compras y sobrevivir con tristeza al frenesí consumista.

Santurce estimula los recuerdos, los espejismos y hasta la vana ilusión. Memorar el desaparecido radio teatro WKAQ hoy Fine Arts de Miramar, las casas de Nechodoma [Georgetti, Korber, Fernández García], el Hospital Presbiteriano donde estuvo “recluido” Pedro Albizu Campos, el Departamento de Salud, Matías Photo Shop, las anécdotas inventadas de los comandos de la 22 y la De Diego, la torrefactora de Café Yaucono en la Fernández Juncos, las visitas médicas al Professional Building, la vieja Central High, la casa de los pianos R. Nin Incorporado en la parada 22, el Restaurante El Nilo, los cines Metro, Paramount, Matienzo, Music Hall y Metropolitan, un tiempo perdido apenas recobrado …

Este libro de crónicas en torno al barrio sanjuanero de Santurce surge como uno de los proyectos del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico para celebrar el trigésimo aniversario de su fundación.

Vale señalar que hace unos cinco años se creó el Programa MAC en el Barrio, hoy conocido como De Santurce a Puerto Rico. Este proyecto originó un vínculo especial entre el Museo, los artistas y las comunidades de Santurce, Río Piedras, Cataño y Guaynabo. Fomenta el arte local y la participación de los vecinos. Potencia el diálogo intergeneracional entre los líderes comunitarios y promueve la conservación del patrimonio cultural y natural.

estirpe cangrejera

El Museo estuvo ubicado originalmente en un local del edificio Magdalena Sofía Barat de la Universidad del Sagrado Corazón, desde 1988 hasta el año 2002 cuando se trasladó a su actual y definitiva sede en la otrora escuela pública Rafael María de Labra.

Tanto el Sagrado Corazón como la Labra se encuentran en Santurce, lugar con una larga historia iniciada oficialmente en 1773 cuando se convirtiera en un partido o pueblo de negros libres y cimarrones, provenientes de colonias danesas, holandesas e inglesas de las Antillas, que la Corona española nombró San Mateo de Cangrejos debido a la abundancia del mencionado crustáceo en sus manglares, cerros y mogotes.

No obstante, en 1862 dicho poblado desapareció mediante la anexión de los tres sectores que lo componían: Cangrejos incorporada a San Juan, el Hato del Rey al antiguo poblado de Río Piedras y Cangrejos Arriba a Carolina. Y no fue hasta 1880 que Cangrejos se transformó en Santurce cuando el empresario de origen vasco, político ultraconservador, terrateniente y concesionario del primer tren urbano de vapor en la isla don Pablo Ubarri Capetillo, Conde de San José de Santurce, logró darle el nombre de su condado a la nueva zona capitalina, un título nobiliario adquirido ese año por su incondicional defensa de los intereses del gobierno peninsular.

Poco a poco los propietarios de unas cuantas fincas, dirigidos por el poderoso vizcaíno, iniciaron la transformación de aquellas tierras en el ensanche que finalmente modelaron un fantaseadoVersalles tropical en las cinco colinas del barrio de Santurce siguiendo el ordenamiento que, conforme al Ayuntamiento, marcaría la Carretera Central hoy avenida Ponce de León.

Desde la loma del Olimpo en Miramar hasta la de Ubarri (Sagrado Corazón y Monteflores), poco antes del puente sobre el Caño Martín Peña, se impuso la hoja de ruta hacia el siglo XX del desarrollo urbano de esa parte de la ciudad. Y mientras tanto, el Santurce negro, mulato, pobre y caribeño sobrevivirá en la urdimbre de sus comunidades de trabajadores: empleados de gobierno, asalariados del comercio, obreros de la industria de la construcción, encargados del servicio doméstico y otros al amparo del pluriempleo o del proclamado chiripeo boricua.

En ese entorno surgieron Alto del Cabro, Gandul, Tras Talleres, La Colectora, Campo Alegre, igualmente Villa Palmeras, Las Palmas, Cantera, Barrio Obrero y cerca y un poco más lejos unas cuantas decenas adicionales de barriadas que añadirían diversidad de grupos y clases sociales, variedad de orígenes étnicos, diferencias culturales y fenotípicas incrementando así la pluralidad de vivir en el más que centenario corazón de ese San Juan cangrejero, a pesar de todos los empeños por hacerla ciudad de ninguna parte, coqueteando unas veces de moderna y alguna vez con remozamientos posmodernos, pero siempre de factura torpe y arbitraria con invariable acento fragmentario y algo defectuoso.

No obstante, su tenacidad cimarrona perduraría a tal grado que le permitió no sucumbir ante la oferta del sector residencial periférico de las urbanizaciones y los centros comerciales. Y a pesar de los inconexos planes maestros de desarrollo desparramado, el empeño de la renovación urbana con sus residenciales o caseríos, las movidas económicas del furor inmobiliario, más la dejadez e improvisaciones de los alcaldes y gobiernos de turno, Santurce se plantó con pie firme y aún se resiste a desaparecer.

Aunque víctima del fenómeno de la transitoriedad –como apunta Fernando Picó en su libro Santurce y las voces de su gente [2014]– que ha marcado la historia urbana de las comunidades que se identifican con terca insistencia como cangrejeras, tanto en los sectores de la abundancia como en los de la precariedad, cada espacio toma distintos rumbos, nuevas gentes lo habitan y se suceden la riqueza de las mezclas y la multiforme expresión de las diferencias.

Santurce es un enmarañado tejido de vecindarios, una trama de clandestinidades y afanes en pugna a raíz de las privaciones, derroches y los perversos juegos del “poderoso caballero don dinero”. Una red de aventuras, anécdotas y memorias que convergen en las historias contadas por sus habitantes que a diario se recuperan y avanzan.

aclaración de género

La crónica como género periodístico es uno ambiguo. Se trata de un híbrido entre la noticia y el reportaje y la literatura o el relato de ficción. Hay crónicas informativas, según el tema: de sucesos, deportivas, sociales, políticas, deportivas y de viajes, pero también las hay interpretativas en la que a más del cómo se explica el porqué.

Según Ricardo Piglia todo relato cuenta una investigación [Edipo] o un viaje [Ulises], es decir que el narrador a veces es un viajero o un investigador y a veces las dos figuras se superponen. Y las que aquí compartimos de alguna manera son crónicas de viajes.

Fueron ocho los periodistas que aceptaron contribuir con una crónica,

ocho historias que merecen ser contadas, ocho relatos sobre el barrio de Santurce porque aquí el personaje central es el barrio mismo.

La crónica de Luis Trelles Hernández relata la odisea cotidiana de Carmelito, un heroinómano de unos sesenta y tantos años que apenas para sobrevivir y mantener su adicción se dedica a deambular los caminos en busca de latas y metales. Un itinerario de viaje en busca de un hombre olvidado por todos que arrastra su zozobra de poseso y desdichado.

Hermes Ayala Guzmán visita el Residencial Luis Llorens Torres en tiempos de paz, lapso de sosiego, conciliación y alianzas en un Olimpo inventado por los centinelas Puruco y Pedro, dos atletas profesionales del básquetbol puertorriqueño.

El texto de Carla Cavina Meléndez es un diario de navegación entre cangrejos por el mundo de Cantera y la laguna san José.

Pedro Zayas Roura construye una historia deportiva cangrejera de su equipo de pelota: las hazañas de Terín Pizarro.

Mariana Reyes Angleró relata una memoria plenera por el camino de Seboruco, entre Villa Palmeras y la Revuelta del Diablo.

Hiram Guadalupe Pérez cuenta la peculiar crónica de la historia del bolero durante las décadas de los 40 y 50, hasta comienzos de los 60.

Manuel Clavell Carrasquillo se lanza y nos seduce con el Carnaval Halloween Queer 2014 y las fotos de Herminio Rodríguez, desde la barra gay Zal Zi Puedes y el largo trecho de la Ponce de León hasta la calle Condado y la bajura inconmensurable de la Fernández Juncos.

Laura Moscoso Candelas nos invita a dar un paseo por Santurce en una guagua de la AMA: guagua cangrejera, guagua sandunguera, aventura parrandera.

Como epílogo incluimos un ensayo de Edwin Quiles Rodríguez en torno a la avenida Ponce de León, en el que propone un viaje de exploración para caminantes por la vía principal de Santurce.

Lo que importa para cada autor es poder contar una historia. Cada viaje o cada aventura dibuja sus propias conclusiones. Todos proponen un juego para el reencuentro porque escribir sobre Santurce es ocuparlo, o simplemente vivirlo.