Sidney Mintz

No soy el llamado a escribir un obituario para Sidney Mintz, pero como antropólogo puertorriqueño me veo obligado a pergeñar unas palabras, nacidas de mi admiración y también de la tristeza de conocer sobre su deceso. Además, justo el sábado pasado —el día de su muerte— le evoqué superficialmente en una anécdota de mi vida profesional, estimulada por un encuentro casual en una calle de Dulces Labios, en Mayagüez.

No soy el llamado a escribir un obituario para Sidney Mintz, pero como antropólogo puertorriqueño me veo obligado a pergeñar unas palabras, nacidas de mi admiración y también de la tristeza de conocer sobre su deceso. Además, justo el sábado pasado —el día de su muerte— le evoqué superficialmente en una anécdota de mi vida profesional, estimulada por un encuentro casual en una calle de Dulces Labios, en Mayagüez.

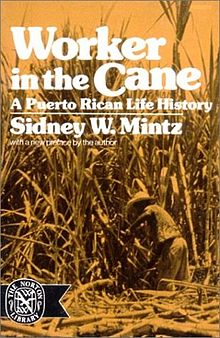

Sé que amigos como Jorge Giovannetti, Juan B. Giusti Cordero y Juan José Baldrich (y otras y otros) pueden proveer datos más precisos y de mayor sustancia por conocerle mucho mejor que yo, profesionalmente y afectivamente. Aquí solo me limitaré a decir que Worker in the cane: A Puerto Rican Life History marcó mi vida como antropólogo desde el primer día que la leí. Guardo todavía esa copia que compré en 1976 en una librería de la ciudad de Nueva York.

Mi primer “paper” en la escuela graduada fue un trabajo sobre Mintz y el marxismo (o más bien el materialismo histórico) en The People of Puerto Rico (TPPR) y en Julian H. Steward, y su enlace con la dimensión ecológica, que ha dominado mi trabajo en los últimos 40 años, a pesar de la manera como Carlos Buitrago (mi maestro y mentor) soslayaba ese abordaje y manifestaba su desprecio por TPPR. Esa copia de su libro tiene mis anotaciones por todo su paisaje textual. Tenía yo entonces 22 años y estaba en una gran momento de lucidez antropológica, aunque un tanto impúber. Worker in the cane fue un rito de pasaje, espacio liminal que junto a la obra de James Faris (Cat Harbour: A Newfoundland Fishing Settlement) me mostrarían el camino. TPPR y Worker in the cane me ayudaron a encontrar el sendero (junto a la inmensa obra, en francés, del Centro de Investigaciones Caribeñas de la Universidad de Montreal dirigido por Jean Benoist) hacia la costa y a la pesca como actividad económica vital en varios ciclos de otras actividades productivas del Caribe y de otras partes del mundo.

Mi primer “paper” en la escuela graduada fue un trabajo sobre Mintz y el marxismo (o más bien el materialismo histórico) en The People of Puerto Rico (TPPR) y en Julian H. Steward, y su enlace con la dimensión ecológica, que ha dominado mi trabajo en los últimos 40 años, a pesar de la manera como Carlos Buitrago (mi maestro y mentor) soslayaba ese abordaje y manifestaba su desprecio por TPPR. Esa copia de su libro tiene mis anotaciones por todo su paisaje textual. Tenía yo entonces 22 años y estaba en una gran momento de lucidez antropológica, aunque un tanto impúber. Worker in the cane fue un rito de pasaje, espacio liminal que junto a la obra de James Faris (Cat Harbour: A Newfoundland Fishing Settlement) me mostrarían el camino. TPPR y Worker in the cane me ayudaron a encontrar el sendero (junto a la inmensa obra, en francés, del Centro de Investigaciones Caribeñas de la Universidad de Montreal dirigido por Jean Benoist) hacia la costa y a la pesca como actividad económica vital en varios ciclos de otras actividades productivas del Caribe y de otras partes del mundo.

Worker in the cane ha sido una guía fundamental, sobre todo para entender que ningún otro informante (o interlocutor privilegiado) en nuestro país es igual a Taso Zayas… ninguno. Pobre de quienes se sumergen en las historias de vida (y todas sus variantes) esperando el fluir de la memoria y la consciencia de Taso. Ilustra también que ese es un proceso de una larga duración casi braudeliana, de múltiples visitas, de una relación estrecha, que en momentos es casi familiar con esa o ese interlocutor, quien es ya amiga, compadre y casi hermano. Entrevistados que son de una estatura intelectual igual o superior a la del entrevistador. Ese libro tiene vigencia hoy, uno al que podemos volver con entusiasmo y con asombro, y por eso es un clásico como los ha clasificado Italo Calvino.

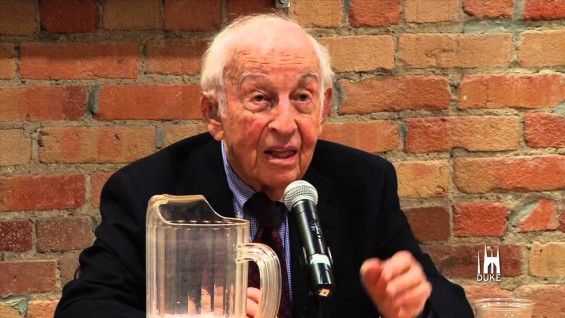

Mis encuentros (físicos y textuales) con Sidney Mintz han sido contados y hasta superficiales, excepto por un corto debate en el Journal of Latin American Antropology, sobre la dialogía y ruptura entre la antropología del país y TPPR y el reconocimiento de la importancia de su obra en la forja de la nuestra (David Griffith y yo) en Fishers at Work, Workers at Sea, cuyo título evoca intencionalmente al de su obra. En la reunión anual de la American Ethnological Society en San Juan (2011) tuvimos dos encuentros, uno informal y personal y luego otro en un panel, donde precisamente dialogábamos sobre TPPR. Fue la última vez que le vi.

Sin duda, la vitalidad de su trabajo y su insistencia en explorar las complejidades del mundo caribeño ha empujado a varias generaciones de antropólogos y antropólogas a leerle con cuidado y a entrar en debates con el. Su insistencia en la historia (como escenario, paisaje, sustancia) y los avatares del trabajo y la producción han sido vitales para muchos de nosotros. Esa insistencia hizo que Mintz y Buitrago fueran más parecidos que lo que ambos estaban dispuestos a admitir.

Sin duda, la vitalidad de su trabajo y su insistencia en explorar las complejidades del mundo caribeño ha empujado a varias generaciones de antropólogos y antropólogas a leerle con cuidado y a entrar en debates con el. Su insistencia en la historia (como escenario, paisaje, sustancia) y los avatares del trabajo y la producción han sido vitales para muchos de nosotros. Esa insistencia hizo que Mintz y Buitrago fueran más parecidos que lo que ambos estaban dispuestos a admitir.

Recientemente, en este mes de diciembre, tuve el placer de presentar el libro Antropologías del Caribe Hispano: Notas de Campo sobre Cuba y Puerto Rico de la autoría de Jorge Giovannetti, Aníbal Escobar González y Jesús Tapia Santamaría, en el que se trabajan fragmentos de las notas de campo de Mintz en Santa Isabel. La figura de Mintz, por ser uno de los protagonistas de ese texto, estuvo presente en nuestro diálogo. Hasta los otros días TPPR (por la vía de Eric Wolf, otro de los etnógrafos incluidos) estaba vigente en nuestras conversaciones sobre la disciplina.

Me temo que —antropológicamente— Sidney Mintz no descansará en paz. Seguiremos leyéndole y redimensionándole, como se merece.