Automovilidades boricuas

En mi columna pasada, rumié sobre el género de las road movies y sobre su ausencia en los proyectos fílmicos del país (hecho que parece será rectificado por un trabajo que Carola González está gestando en este momento titulado Riding 79). Hasta cierto punto, es irónico que este tipo de películas no exista en un país donde los carros y las carreteras no sólo dominan su paisaje geográfico, sino también su imaginario nacional. En general, este género cinematográfico contemporáneo ha florecido en países que han tenido industrias de cine y tradiciones cinematográficas más sólidas y longevas: Argentina, Brasil, Francia, México y los Estados Unidos, por citar algunos ejemplos. En consecuencia, la discontinuidad histórica y la inconsistencia de la producción cinematográfica en Puerto Rico (aunque haya aumentado significativamente durante los últimos 15-20 años) podría ser una razón para la falta de road movies. Sin embargo, como explica Susan Picken en su ensayo, “Highways, By-ways and Lay-bys: The Great British Road Movies,” Gran Bretaña también carece de una fuerte cultura de carretera así como de una tradición de road movies.1 En este ensayo, Picken hace una afirmación interesante que también podría aplicarse a Puerto Rico. Ella propone que la falta de una tradición de road movies está vinculada particularmente a la configuración geográfica de Gran Bretaña, la cual es una “pequeña isla dominada por una gran cantidad de agua,” lo cual hace que sea imposible escapar “las limitaciones de la geografía: tarde o temprano uno golpea el borde del mundo, el fin del camino, el mar.”2 La postura de Picken establece una relación muy literal entre el cine y la geografía sin necesariamente tener en cuenta el modo en que la manipulación del tiempo y el espacio son parte integral de la construcción de narrativas de un filme, así como de la experiencia cinematográfica que vive cualquier público en las salas de cine. De hecho, hay por lo menos un par de road movies importantes donde el público apenas puede ver la carretera: Frameup (1993) de Jon Jost y Happy Together (1997) de Won Kar Wai.

En mi columna pasada, rumié sobre el género de las road movies y sobre su ausencia en los proyectos fílmicos del país (hecho que parece será rectificado por un trabajo que Carola González está gestando en este momento titulado Riding 79). Hasta cierto punto, es irónico que este tipo de películas no exista en un país donde los carros y las carreteras no sólo dominan su paisaje geográfico, sino también su imaginario nacional. En general, este género cinematográfico contemporáneo ha florecido en países que han tenido industrias de cine y tradiciones cinematográficas más sólidas y longevas: Argentina, Brasil, Francia, México y los Estados Unidos, por citar algunos ejemplos. En consecuencia, la discontinuidad histórica y la inconsistencia de la producción cinematográfica en Puerto Rico (aunque haya aumentado significativamente durante los últimos 15-20 años) podría ser una razón para la falta de road movies. Sin embargo, como explica Susan Picken en su ensayo, “Highways, By-ways and Lay-bys: The Great British Road Movies,” Gran Bretaña también carece de una fuerte cultura de carretera así como de una tradición de road movies.1 En este ensayo, Picken hace una afirmación interesante que también podría aplicarse a Puerto Rico. Ella propone que la falta de una tradición de road movies está vinculada particularmente a la configuración geográfica de Gran Bretaña, la cual es una “pequeña isla dominada por una gran cantidad de agua,” lo cual hace que sea imposible escapar “las limitaciones de la geografía: tarde o temprano uno golpea el borde del mundo, el fin del camino, el mar.”2 La postura de Picken establece una relación muy literal entre el cine y la geografía sin necesariamente tener en cuenta el modo en que la manipulación del tiempo y el espacio son parte integral de la construcción de narrativas de un filme, así como de la experiencia cinematográfica que vive cualquier público en las salas de cine. De hecho, hay por lo menos un par de road movies importantes donde el público apenas puede ver la carretera: Frameup (1993) de Jon Jost y Happy Together (1997) de Won Kar Wai.

Las ideas de Picken me hicieron entender que tenía que abordar el tema de las road movies y el cine puertorriqueño desde una perspectiva diferente. Me acordé de una frase de Rick Altman, uno de los teóricos más prolíficos e interesantes de los géneros cinematográficos. En uno de sus más conocidos ensayos, “A Semantic/Syntactic Approach to Film Genres,” Altman explica que “tenemos que reconocer que no todas las películas de género se relacionan a su género de la misma manera o en la misma medida. Si adoptamos una postura que acepta simultáneamente las nociones semánticas y sintácticas de los géneros fílmicos, nos valemos de un método crítico que nos permite lidiar con los diferentes niveles de la propiedad de ser o pertenecer a un genéro [lo que Altman denomina genericity].”3 Por lo tanto, lo que está en juego aquí es cómo una película crea un diálogo concreto entre los elementos semánticos de un género (es decir, los sedimentos narrativos o la lista de rasgos comunes, actitudes, personajes, lugares, disparos, juegos, etc) y los elementos sintácticos del mismo (es decir, las estructuras en las que estos elementos narrativos se organizan).4 La sintaxis de una road movie gira en torno a un viaje que permite la yuxtaposición de estados como la inmovilización y el movimiento, el ser y el devenir, la progresión y la regresión, la vida cotidiana y los sucesos extraordinarios, sólo para nombrar unos pocos. Para que este viaje tenga lugar, las road movies tienen que incorporar una forma de transporte en sus narraciones, casi siempre un vehículo motorizado (carros, motocicletas, casas rodantes, etc.). Como resultado, el carro representa un elemento semántico privilegiado –pero no necesariamente esencial– en este género. Además, el uso de un carro (o cualquier otro vehículo motorizado) permite la articulación cinematográfica de la experiencia fenomenológica de la velocidad y sus transformaciones del tiempo y el espacio, a través de una subjetividad íntimamente ligada a la tecnología automotriz. De esta manera, podemos entender no sólo cómo cada película crea una versión o variación particular de esta subjetividad automotora, sino también cómo dicha subjetividad nos proporciona una idea de la cosmovisión del texto y su relación con el contexto social/nacional que busca representar. Una manera de aprehender estas construcciones fílmicas en relación al contexto social/nacional lo es por medio del concepto denominado automovilidad.

En general, la noción de la automovilidad proporciona un marco histórico y teórico abarcador para intentar entender los sistemas complejos que se vienen desarrollando desde el primer cuarto del siglo 20, no sólo entre las personas y las tecnologías motorizadas, sino también con el medio ambiente (ya sean naturales o construidos socialmente) y otras instituciones sociales y económicas (por ejemplo, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la industria del automóvil, las refinerías de petróleo y las gasolineras, etc). Como el sociólogo Mike Featherstone explica, “el término automovilidad funciona con la combinación de autonomía y movilidad. En su sentido más amplio, podemos pensar en muchas automovilidades —modos de movimiento autónomo y autodirigido.”5 De esta forma, la tecnología motorizada interconecta la historia personal de un individuo con los discursos y las estructuras sociales, culturales y económicas de su momento, permitiendo así la aparición de una subjetividad influenciada –pero no determinada– por la tecnología.

El hecho de que la automovilidad se encuentre en diálogo con los discursos nacionales de cualquier país proporciona un repertorio de representaciones más concretas y abundantes sobre las realidades cotidianas de dicho lugar. Tim Edensor argumenta que la acción de conducir o montarse en un vehículo motorizado puede entenderse como parte de una identidad nacional que “está constituida principalmente por medio de la proliferación de los significantes de la nación así como de los hábitos y las rutinas diarias que proporcionan un sentimiento de existir en un contexto nacional.”6 Edensor también propone que “Los vínculos entre automovilidad y la identidad nacional son múltiples, incluyendo la regulación estatal; las geografías de las carreteras; las prácticas y los estilos de manejo así como las actividades culturales llevadas a cabo en los automóviles; las industrias de servicios automotrices; los tipos de viajes; la gama de representaciones que se centran en los automóviles; los discursos cotidianos; la importancia económica de la industria del motor; y las viabilidades económicas de los vehículos y las carreteras.”7

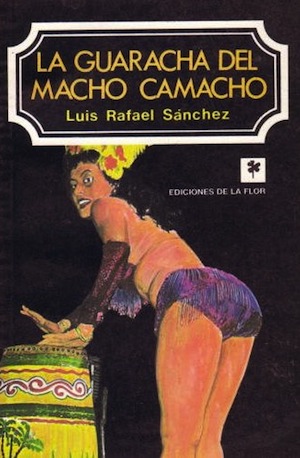

Si tomamos como punto de partida la automovilidad en sus facetas múltiples, podemos apreciar cómo diferentes artefactos culturales construyen discursos relacionados a la puertorriqueñidad, aunque sea de forma estética. La automovilidad ha aparecido en un número de obras literarias puertorriqueñas, tales como “Cuento en camino” de Ana Lydia Vega (en Falsas cónicas del sur, 1991) y “Mataperros” de Rafael Franco Steeves (en Alaska, 2007). Sin embargo, no hay texto que refleje la omnipresencia de automovilidad en la vida cotidiana boricua como La guaracha del Macho Camacho de Luis Rafael Sánchez (1976). La locura de un tapón vespertino en el área metropolitana de San Juan sirve como la metáfora para desentrañar las formas conflictivas y contradictorias en que varios personajes de diferentes grupos sociales interactúan (o no) entre sí. Benny, el joven mimado de clase alta cuyos padres le han dado todas las posesiones materiales posibles, constituye una caracterización hiperbólica de una subjetividad influenciada por una automovilidad fuera de control. La siguiente cita hace evidente esta caracterización:

Si tomamos como punto de partida la automovilidad en sus facetas múltiples, podemos apreciar cómo diferentes artefactos culturales construyen discursos relacionados a la puertorriqueñidad, aunque sea de forma estética. La automovilidad ha aparecido en un número de obras literarias puertorriqueñas, tales como “Cuento en camino” de Ana Lydia Vega (en Falsas cónicas del sur, 1991) y “Mataperros” de Rafael Franco Steeves (en Alaska, 2007). Sin embargo, no hay texto que refleje la omnipresencia de automovilidad en la vida cotidiana boricua como La guaracha del Macho Camacho de Luis Rafael Sánchez (1976). La locura de un tapón vespertino en el área metropolitana de San Juan sirve como la metáfora para desentrañar las formas conflictivas y contradictorias en que varios personajes de diferentes grupos sociales interactúan (o no) entre sí. Benny, el joven mimado de clase alta cuyos padres le han dado todas las posesiones materiales posibles, constituye una caracterización hiperbólica de una subjetividad influenciada por una automovilidad fuera de control. La siguiente cita hace evidente esta caracterización:

…y el curso de mi Ferrari no puede importunarse con un frenazo aquí, otro allá. Tubería rota, semáforo roto, semáforo intermitente, vigilante electrónico, velocidad comporbada por sistema Vascar, cuesta, termina la carretera dividida, reduzca la velocidad, zona escolar, resbala mojado, curva, lomo, detour, hombres trabajando, cruce de peatones, fin del pavimento, carretera en construcción, 25 MPH, confluencia, velocidad máxima cuarenta millas por hora, no entre, no vire a la izquierda, no vire a la derecha, no vire en U, aprediz al volante, lamentamos los inconvenientes que la Autoridad de Carreteras le ocasiona.8

En la novela, la fijación de Benny con los carros deportivos y la velocidad significa no sólo un exceso asociado con su crianza en la clase alta del país, sino también un privilegio material y simbólico disponible solamente para una minoría de la sociedad puertorriqueña. Además, el desdén de Benny hacia todo lo que se relacione con Puerto Rico (una posición que también es compartida por su madre, Graciela Alcántara) complica más aún la construcción del privilegio de la clase y la raza en la novela. Como resultado, el narcisismo enajenante del personaje y su indiferencia hacia los demás (ejemplificada por la falta de remordimiento de Benny luego de atropellar y matar al Nene, el hijo de la China Hereje) vincula directamente la pretensión de superioridad de clase de Graciela y Benny con discursos anti-puertorriqueñistas.

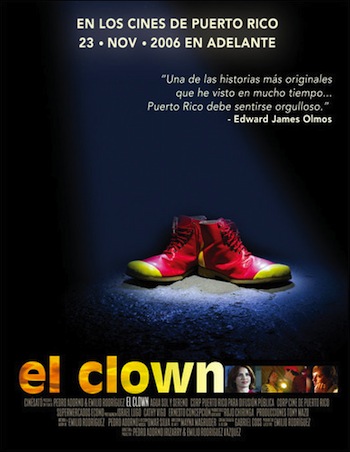

Quisiera hacer referencia brevemente a la película El clown (Dirs. Pedro Adorno y Emilio Rodríguez, 2006) para demostrar cómo el cine provee ejemplos de la automovilidad en Puerto Rico. El filme cuenta la historia de Xavier del Monte (Israel Lugo), un payaso de pueblo pequeño quien, siguiendo un impulso repentino, deja atrás lo que le es familiar y se aventura a buscar una nueva vida. En la narrativa, las experiencias de Xavier en San Juan—las cuales se representan por medio del exceso corporativo y la riqueza material—se convierten en el catalizador principal para su (aparente hasta el final) transformación. La película utiliza una serie de yuxtaposiciones para trazar los cambios de Xavier: Guayama vs San Juan (la cual se puede entender también como la isla vs el área metropolitana), el circo vs la televisión, el payaso vs. el Hot Dog Clown, el arte de trabajar dentro de un colectivo vs la postura individualista de ser una estrella. En general, la película busca validar políticamente el primer término de cada uno de estos binarios (e.g., Guayama, circo, colectivo). La sintaxis del género de las road movies—o sea, la noción del viaje utilizando un vehículo motorizado—es lo que le permite a Xavier no sólo interactuar con otros personajes y situaciones que le son extrañas o desconocidas, sino también lo que le confiere el valor ideológico a elementos del texto. En El clown, el viaje a San Juan se presenta como un camino seductor y perjudicial que lleva no sólo a la debilitación de valores fundamentales (e.g., buscar el bien de la comunidad y no del individuo) sino también a la perdición. Así, la puertorriqueñidad que este filme apoya está basada en elementos y características que no son parte del área capitalina. Esta posición ideológica se acentúa a través de las interacciones de Xavier con su primer carro, el 1.8 (el cual forma parte de una de las imágenes promocionales del filme). Una de las primeras escenas de la película muestra a Xavier arreglando su carro. La llegada a San Juan y los primeros días en la capital se visualizan por medio de escenas donde Xavier está guiando su 1.8. Sin embargo, una vez el personaje se corrompe y se convierte en un “vendido” ante los ojos de sus amigos y colegas de circo, él se compra un automóvil nuevo. El texto fílmico hace patente la noción de la automovilidad al vincular directamente la movilidad geográfica con el cambio de posición social que la fama y el dinero pueden traer, la cual se ejemplifica por medio de la posesión de un carro de lujo.

Quisiera hacer referencia brevemente a la película El clown (Dirs. Pedro Adorno y Emilio Rodríguez, 2006) para demostrar cómo el cine provee ejemplos de la automovilidad en Puerto Rico. El filme cuenta la historia de Xavier del Monte (Israel Lugo), un payaso de pueblo pequeño quien, siguiendo un impulso repentino, deja atrás lo que le es familiar y se aventura a buscar una nueva vida. En la narrativa, las experiencias de Xavier en San Juan—las cuales se representan por medio del exceso corporativo y la riqueza material—se convierten en el catalizador principal para su (aparente hasta el final) transformación. La película utiliza una serie de yuxtaposiciones para trazar los cambios de Xavier: Guayama vs San Juan (la cual se puede entender también como la isla vs el área metropolitana), el circo vs la televisión, el payaso vs. el Hot Dog Clown, el arte de trabajar dentro de un colectivo vs la postura individualista de ser una estrella. En general, la película busca validar políticamente el primer término de cada uno de estos binarios (e.g., Guayama, circo, colectivo). La sintaxis del género de las road movies—o sea, la noción del viaje utilizando un vehículo motorizado—es lo que le permite a Xavier no sólo interactuar con otros personajes y situaciones que le son extrañas o desconocidas, sino también lo que le confiere el valor ideológico a elementos del texto. En El clown, el viaje a San Juan se presenta como un camino seductor y perjudicial que lleva no sólo a la debilitación de valores fundamentales (e.g., buscar el bien de la comunidad y no del individuo) sino también a la perdición. Así, la puertorriqueñidad que este filme apoya está basada en elementos y características que no son parte del área capitalina. Esta posición ideológica se acentúa a través de las interacciones de Xavier con su primer carro, el 1.8 (el cual forma parte de una de las imágenes promocionales del filme). Una de las primeras escenas de la película muestra a Xavier arreglando su carro. La llegada a San Juan y los primeros días en la capital se visualizan por medio de escenas donde Xavier está guiando su 1.8. Sin embargo, una vez el personaje se corrompe y se convierte en un “vendido” ante los ojos de sus amigos y colegas de circo, él se compra un automóvil nuevo. El texto fílmico hace patente la noción de la automovilidad al vincular directamente la movilidad geográfica con el cambio de posición social que la fama y el dinero pueden traer, la cual se ejemplifica por medio de la posesión de un carro de lujo.

En muchos sentidos, el automóvil y la carretera han servido históricamente como significantes clave de los procesos que conocemos como la modernización y la industrialización. Sin embargo, estos procesos no se dan de la misma forma a través del mundo entero. Por lo tanto, la noción de la automovilidad proporciona un marco conceptual para intentar entender las maneras ambivalentes y muchas veces caóticas en que países como Puerto Rico han tenido que lidiar con transformaciones geográficas y tecnológicas que muchas veces se dan por sentadas en nuestro diario vivir. Trabajos artísticos como La guaracha del Macho Camacho y El clown sirven para que confrontemos vicariamente y cuestionemos lo que hemos normalizado como parte de la cotidianidad de nuestra Isla.

- Susan Picken, “Highways, By-ways, and the Lay-Bys: The Great British Road Movie,” Lost Highways: An Illustrated History of Road Movies, eds. Jack Sargeant and Stephanie Watson (London: Creation Books, 1999) 223. [↩]

- Picken 222 [↩]

- Rick Altman, “A Semantic/Syntactic Approach to Film Genres,” Film and Theory: An Anthology, eds. Robert Stam and Toby Miller (Malden: Blackwell, 2000) 184. [↩]

- Altman 183. [↩]

- Mike Feathersone, “Automobilities: An Introduction,” Theory, Culture & Society 21.4/5 (2004): 1. [↩]

- Tim Edensor, “Automobility and National Identity,” Theory, Culture & Society 21.4/5 (2004): 101. [↩]

- Edensor 103. [↩]

- Luis Rafael Sánchez, La guaracha del Macho Camacho, 1976, 2da edición. Madrid: Cátedra, 2001. 161-62. [↩]