Descubrir el secreto: a propósito de un libro de Jossianna Arroyo

Las Antillas atraviesan hoy por un momento que jamás han atravesado en la historia: se les plantea ahora la cuestión de ser o no ser. Rechazamos este dilema, … Unidos formaremos un frente resistente, una fuerza capaz de imposibilitar a nuestros enemigos de su acción… las Antillas para los antillanos.[2]

Betances establecía práctica de médico y conspiraba. No se mordía la lengua para expresar antipatías, pero tampoco se cerraba a negociaciones útiles y coyunturales que pudieran adelantar la causa de las independencias de Cuba y Puerto Rico. Impresiona su constancia en un movimiento que fue gestándose como se gestan ahora los movimientos sociales proliferantes: sobre la marcha, vía redes locales que se enlazaban con redes más amplias. Al cabo del tiempo, asoció la confederación antillana con el ideal de la latinidad para recabar el apoyo de Francia a la lucha independentista de los cubanos y oponer el escudo de una fuerza resistente ante la embestida anglosajona. (El escenario de dos culturas antagónicas, la de América del Norte y la de América del Sur, así como la invención del término “América Latina”, data de mediados del siglo XIX.)

La soñada confederación de las Antillas mayores (Cuba, Santo Domingo, Haití y Puerto Rico) no fue, según el biógrafo de Betances, Félix Ojeda, quien a su vez cita al cubano José de la Luz León, un “plan de conjunto minuciosamente elaborado”. Tampoco equivalía a la borradura de las luchas históricas de los pueblos antillanos para favorecer los intereses de un imperio en decadencia como el francés. La visión que expuso Betances en su discurso a los masones haitianos tenía su origen en la revolución de los ancestros negros, en el ejemplo de la revolución haitiana contra el imperio napoleónico, en la abolición de la esclavitud y en la figura del esclavo libertador Toussaint LÓuverture, faros de la guerra cubana, “una guerra de independencia que va a la par con una lucha social”. [3]

Ustedes son masones, son haitianos, son hombres creyentes en la igualdad, son los hijos de aquellos grandes ciudadanos, los primeros que conquistaron para su raza derechos civiles y políticos. [4]

La idea de una confederación no pudo cuajar en unas Antillas, en un Caribe, cuya unidad, hoy incluso más que entonces, parece una quimera. Sin embargo, las visiones tienen otra escala de duración: quizás no pasó el tiempo de la confederación antillana; tal vez el tiempo de un Caribe que recupere sus lazos históricos, la comunicación entre tierras y culturas descuartizadas, pertenece a un tiempo que aún no ha sido.

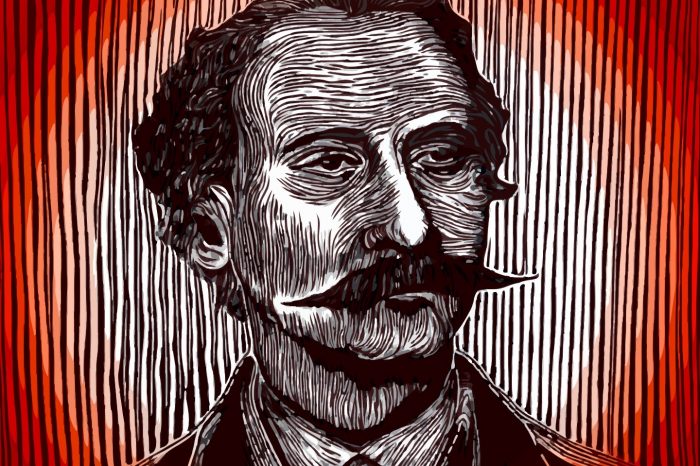

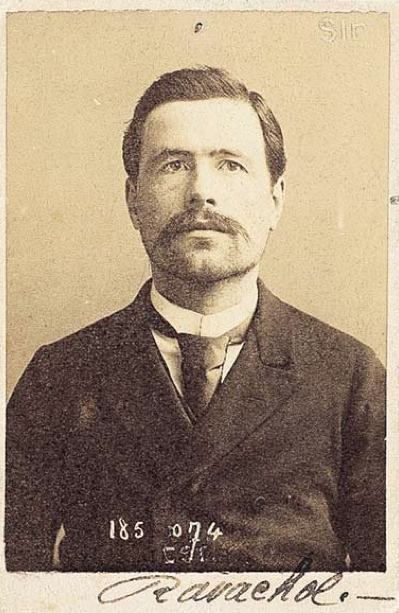

Writing Secrecy lee en los bordes de la historia perspectivas visionarias, proféticas, excluidas de los relatos institucionales del orden colonial. Se fija en los ejes libertarios de la masonería, una sociedad fundada en torno al secreto. Ya sabíamos que, en palabras del argentino Juan Canter, “la masonería tiene mérito adquirido en la empresa de la independencia” de las repúblicas de América del Sur.[5] En la región que estudia la autora, primordialmente el Caribe y el sur y el este de los Estados Unidos durante el siglo XIX, las logias masónicas acomodaban calados identitarios diversos. Traduzco y cito del libro: “Las afiliaciones masónicas de hombres caribeños, criollos blancos y negros, se relacionaban marcadamente con los legados de la esclavitud y el colonialismo. De igual modo, se relacionaban con las migraciones, las memorias y las nociones de familia, ciudadanía, espiritualidad y política”.[6]

Las relaciones masónicas de prominentes “intelectuales diaspóricos” (Betances, Arturo Alfonso Schomburg, Andrés Cassard, Rafael Serra y José Martí) se afianzaron en las luchas anti imperialistas del siglo contra Gran Bretaña, Francia y España, pero también previeron, sobre todo en el pensamiento de Martí y de Betances, las derivas del poder emergente del imperialismo estadounidense. La derrota del sur esclavista en la guerra civil marcó un hito decisivo en la doctrina del destino manifiesto.

(A propósito del desdoblamiento de subjetividades, de cómo se cruzan las lealtades en las rutas de los personajes incluidos y las versiones que cada uno de ellos suscribe de lo local, lo nacional y trans nacional bajo el credo de la fraternidad masónica, la autora menciona la anécdota del cadáver de José Martí y de la orden impartida por un general español para que no se profanaran sus restos. Tanto Martí como el español eran masones. La situación se repite en otros campos de batalla, como en Gettysburg, donde el saludo masónico salvó del tiro de gracia a más de un combatiente. No me imagino cómo hubiera sido el encuentro entre dos masones que en política representaban polos irreconciliables: el Dr. Betances y el presidente Teodoro Roosevelt. De pensarlo se me quitan las ganas de imaginarlo).

Las redes sigilosas que transitó un revolucionario pragmático como Betances, desafían clasificaciones. Después de todo el secreto ocupa el lugar de lo que no puede apalabrarse. Sabemos de la vigilancia, del espionaje cibernético. Sabemos que el estado no tolera la violación de sus secretos, que el espacio del secreto se lo reserva para sí como instrumento de poder, y que en torno a ese especio se libran batallas. En el corazón de este libro, el lugar del secreto apunta a vivencias autobiográficas. La trabajosa pesquisa en las logias de Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos remite a un asedio, desde el margen del margen, a las complicidades entre secreto, ley y poder.

La exploración de los archivos que la autora visitó partió del conocimiento de cómo se construyen los archivos y con qué intenciones. No obstante, la visión del secreto como estrategia del poder tiene en su libro un contrapeso en la escritura secreta como tecnología de liberación. Writing Secrecy se aleja de las teorías conspiratorias y explora los usos de la fraternidad masónica como corredor o ruta de la resistencia. La autora abre otro corredor en el laberinto de los extensos debates sobre identidad y multiculturalismo, no para cerrar el caso, sino para mantenerlo abierto y situar los contextos de su lectura. Trae los puntos de vista de críticos que han llamado la atención hacia las exclusiones de las más radicales escuelas de pensamiento occidentales y propone una “ética de la identidad”, siguiendo Kwame Appiah (una identidad es denunciable si se la usa para validar injusticias o válida si se la usa para reclamar justicia): “Si bien no hay subjetividad moderna que no haya sido penetrada por el poder, mi acercamiento a la tecné y a las tecnologías señala una zona ciega tanto en Heidegger como en Foucault: la esclavitud colonial. Es en la plantación colonial y en la violencia de la esclavitud que se construyen las formas modernas de subjetividad y soberanía”. [7]

La crítica de las zonas ciegas del eurocentrismo no es gratuita ni cerrada. Los sistemas, cuando son desarraigados y aplicados sin más, pueden convertirse en fetiches idolátricos, en lenguas herméticas, en sonoridades que leen bien, pero a costa de validarse desde sí mismas, instituyendo la exclusión que critican. La validez de una teoría es siempre local, tan pronto se extiende su ámbito explicativo, muestra su insuficiencia, según convinieron, en un diálogo festivo, Deleuze y Foucault.

Writing Secrecy consta de cinco capítulos, apoyados, pues, en una pluralidad de abordajes teóricos, lecturas de archivo y excursos autobiográficos. Contrasta la evolución de las ramas históricas de la masonería en Estados Unidos y América Latina y el Caribe en el periodo de las guerras de independencia en el Caribe y las primeras estrategias de globalización del capitalismo estadounidense, entre 1850 y 1898.

En uno de los capítulos más abiertos, dedicado a dos maestros de la masonería, el cubano Andrés Cassard y el estadounidense Albert Pike, se avizora el antagonismo político cultural entre la América anglosajona y la América Latina. Conviene hacerse una idea de los Estados Unidos y el Caribe hasta la guerra de 1848 contra México. En los años jóvenes de la república del Norte era frecuente la presencia de iniciativas culturales caribeñas y latinoamericanas – publicaciones, clubes, traducciones– en ciudades del sur y el este de los Estados Unidos, tanto así que ha dado pie a una corriente de estudios sobre los matices latinoamericanos en los orígenes de la cultura estadounidense.

Cassard y Pike fueron maestros e intérpretes. Por distintas rutas fijaron rituales y símbolos masónicos. Es interesante el papel de los maestros en el caso de una institución viajera, trasplantada y refundada sin perder su carácter de sociedad discreta. Tanto Cassard como Pike, fueron autores o traductores de libros canónicos ordenadores, interpretes del recto sentido de las ceremonias y los símbolos de la antigua organización masónica. Las tensiones entre ambos manifiestan una notable complejidad, si bien en una lectura igualmente compleja, como la que propone la autora, se advierte que, en buena medida, reflejan el choque entre el norte y el sur de las Américas en torno a los campos del poder y del saber. El acercamiento comparativo se hace por vía del estudio de espectralidades (“hauntings”), la fascinación que inspiran esos bolsillos en ruinas, arrasados por la expulsión, y que, hoy, como ayer, sustituidas las guerras mundiales por tratados globales, responden a las derechas xenofóbicas porque ni el trans nacionalismo neoliberal, ni la cultura de la izquierda, ni la “política del siglo 21” logran interpelarlos.

Los espectros que rondaban a Pike hablaban en las lenguas de las culturas de los pueblos nativos norteamericanos. Pike nació en Boston, pero se hizo sureño y combatió del lado de la confederación en la Guerra Civil. Además de militar, le tocó el papel de delegado, casi un etnógrafo a quien se le encomendó reclutar soldados indígenas y de paso recoger los restos de las tradiciones de los pueblos que iban desapareciendo ante el empuje de los pioneros blancos. Aunque no favorecía logias racialmente mixtas, denunció la ideología guerrerista del Destino Manifiesto, acaso movido por una fe mayor en el poder contagioso de las virtudes democráticas de la americanización.

Cassard, cubano descendiente de una familia de hacendados haitianos, emigró a Estados Unidos y se inició en la masonería como protegido de Pike. Evolucionó hacia el independentismo y fundó logias en las Antillas, bajo la sombrilla de la Gran Logia de Colón. Con el tiempo y sus acciones reclamó una soberanía no sojuzgada a la autoridad de la masonería estadounidense, si bien en aparente entendimiento con logias españolas, lo que a primera vista sorprende en un estadounidense por adopción e independentista cubano admirador de Martí. Anduvo, comenta la autora, por el camino estratégico de muchos intelectuales diaspóricos, que usaban y celebraban los beneficios de la ciudadanía estadounidense y la libertad de expresión para promover sus programas políticos.

La fascinante figura de José Martí, su culto idealista a la belleza y a la pureza, remite a una imagen de valor y sacrificio, de muerte y transfiguración del hombre viejo. En las antípodas del pragmatismo betancino, pero afín al puertorriqueño en la lealtad invariable, obsesiva, a la lucha por la independencia de Cuba, Martí escenificó en su vida, en su propio cuerpo, transformaciones que la autora relaciona con los antiguos saberes esotéricos de la alquimia, y que él trasladó al arte de enseñar como observación y aprecio de la animada belleza de la materia. Ciencia y belleza en la formación de un “hombre nuevo”, ciudadano de las repúblicas ideales.

Otro lugar entrañable de este libro da cuerpo a la figura de Arturo Alfonso Schomburg, el imprescindible que vivió la más rutinaria de las vidas. El santurcino Schomburg fue miembro del Club dos Antillas y correligionario de Martí. Después de la invasión de 1898, cruzó la frontera entre el Harlem hispano y el Harlem negro. No cabe disputarlo, Harlem fue cabalmente nuestro y esas fronteras, las guerras territoriales entre hispanos y negros pausan ante la figura de Schomburg, que dedicó su vida a fundar el archivo que Foucault no visitó.

Schomburg produjo un archivo alternativo y otra genealogía. Acumuló documentos y artefactos que fueron la piedra angular de la biblioteca y archivo dedicado a las culturas africanas y afro descendientes que lleva su nombre. Archivo, raza y educación son los ejes temáticos de este capítulo que relaciona a Schomburg con Rafael Serra y Montalvo, cubano activista, educador, periodista y fundador, en la calle 74 y tercera avenida de Manhattan, de una escuela para mulatos, negros y artesanos en el corazón de la pedagogía de Booker T. Washington. Washington también era masón. Teddy Roosevelt lo invitó a la Casa Blanca, sin imaginar que la entrada de un hombre negro a la casa nacional provocaría un escándalo. Quizás valdría la pena contrastar los programas de Serra y Montalvo con los de Booker T. Ciertamente, si Martí y los liberales protectores de indios y el mismo Booker T. concebían la educación como pasaporte que abriría las puertas hacia la asimilación de los indígenas y ex esclavos en una sociedad homogénea, unificada por los ideales presuntamente universales de la razón, la eficiencia, la fraternidad y el trabajo, la autora propone que para Schomburg y Sierra la palabra escrita constituía una tecnología del poder. Como desprendimiento del poder, establecía una jerarquía que diferenciaba claramente entre quienes tenían el derecho a enseñar y quienes tenían la obligación de aprender. Es decir, bastaba la experiencia de los artesanos y activistas excluidos del poder para cuestionar la universalidad de la biblioteca.

Tanto Schomburg como Serra fueron masones iniciados en la logia Prince Hall. En ese espacio ganaron “la seguridad que las organizaciones fraternales masónicas brindaban a los afroamericanos, afrocaribeños y criollos caribeños, la oportunidad de asumir voces críticas en la esfera sociopolítica, denunciar prácticas de racismo institucional y proponer nuevas formas de representación cívica”.[8]

Escribió Roland Barthes, a propósito de los clásicos, que conviene releerlos de vez en cuando para ver qué se puede hacer con ellos. Con la misma intención conviene leer a los contemporáneos. Writing Secrecy es un libro con el que se puede hacer, impulsado por afectos que, en vez de disimularse, se acentúan en la dimensión sensible de una ética crítica. Se vale de diversos campos teóricos, puesto que en un solo libro hay lecturas de espectralidades melancólicas, estudios sobre raza, esclavitud, afro descendencia, imperialismo y colonialidad, crítica literaria, escalas caribeñas y trans americanas, historiografía dura y el valor añadido del testimonio personal, además del reconocimiento de prácticas identitarias contestatarias que no quedan atrapadas en el reducto de los estudios multiculturales y negociaciones de la academia estadounidense. Tampoco son presas de la ignorancia provinciana y xenofóbica.

Leo este libro como un acercamiento crítico al archivo; un acercamiento crítico que no cae en la ingenuidad suicida de quemarlo, ni en la fe ciega en la verdad inapelable de los documentos. La curiosidad se enfrenta a la paradoja de una institución basada en la protección del secreto, es decir, en cierta marginalidad, desde la que puede reafirmar el poder del estado, intervenirlo, pero también perforarlo, subvertirlo. Leo en este libro un deslinde amplio en el campo de estudios del Caribe que de algún modo se acerca a los “trans american studies” sin asimilarse a ellos; una distancia crítica que no excluye la intrusión de lo personal y lo local; una renovada mirada al otro y al punto de partida propio por el camino de las culturas del otro.

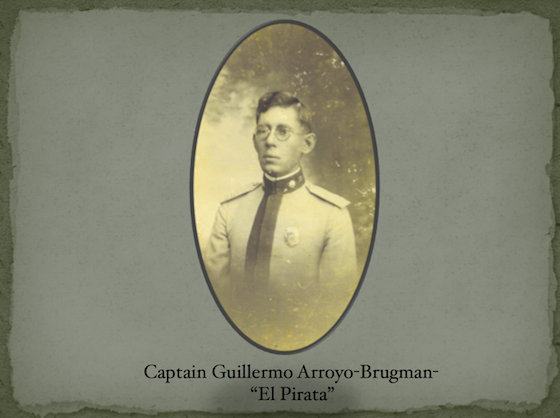

«Mi bisabuelo estuvo 51 años en la Policía de PR, es el policía que más ha estado en servicio durante la historia de la policía. Mi abuelo llegó a teniente.» – Jossianna Arroyo

Termino por el principio del libro, el relato familiar del abuelo masón, el libro descubierto en el archivo humilde. El secreto del abuelo que provoca el homenaje de este otro libro. Esos recuerdos abismales son fértiles. “Descubrir el secreto y comunicarlo, son los dos acicates que mueven al escritor.”[9]

Recuerdo la fascinación de un edificio situado en una lomita, la logia de Cayey, que en el frontispicio tenía grabadas unas letras enormes, las iniciales que mis mayores no sabían descifrarme. La logia de Cayey, el edificio a la altura de la iglesia situada en otra lomita, pero con letras en la frente.

Otro relato se desprende de la muerte del padre. Jossianna graba los afectos y la transfiguración del dolor en un “scholarly book” y ese testimonio es fuerte. Lo relaciono con el capítulo sobre Martí, donde se comenta un poema que describe un velorio de letras en un ambiente nocturno: la noche en una imprenta vacía, la frialdad de ese panteón de máquinas que a un toque se encienden y manchan papeles de tinta. La transfiguración del cuerpo del objeto máquina desemboca en un libro, como la depresión de la muerte íntima del padre tuvo su florecida en este libro. El libro, como el cuerpo muerto, no estaría muerto si no se le contrastara con una doble cualidad intangible: la de cobrar vida cobrando vidas. He visto el renacimiento de los libros más muertos. Si fueron sinceros, la sinceridad de una búsqueda los encontrará.

En estos tiempos desorientadores para nuestro país y para el mundo, con sus batallas entre modelos económicos y de gobierno, colapso institucional y mucha pobreza, sí hacen falta libros. Sobre todo si son buenos, como el relato de una experiencia íntima, de una historia familiar y sus irrecuperables secretos; el relato de cómo esa historia germina y reclama un espacio que la trasciende y transporta a otros lugares, a otras genealogías y extensiones; y de cómo esas vueltas quedan inscritas en un libro bueno, espacio dialogante ocupado a fuerza de tenacidad e inteligencia.

NOTAS

[1] Writing Secrecy in Caribbean Freemasonry. Nueva York, Palgrave Macmillan, 2013.

[2] Félix Ojeda Reyes. El desterrado de París. Puerto Rico, Ediciones Puerto, 2001, págs. 192-193.

[3] “C´est une guerre d´independence qui marche à còté d´une guerre sociale toutes deux sont menées, dans le plus parfait accord, contre la tyrannie du màitre que l´espagnol européen personifie.” Luis Bonafoux. Betances. San Juan de Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1970, pág. 113.

[4]“Vous êtes maçons, vous êtes haitens, vous êtes les homes de l´égalité, vous êtes les fils de des ces grands citoyens que les premiers surent conquérir pour ler race les droits civils et politiques.” Ibíd., pág. 113.

[5] Alfonso Fernández Cabrelli. La francmasonería en la independencia de Hispanoamérica. Argentina, Ediciones América Una, s.f., pág. 13.

[6] “Masonic affiliations for white creole and black Caribbean men were strongly linked with the legacies of slavery and colonialism. At the same time, they were connected to migration, memory, family, citizenship, spirituality, and politics”. Writing Secrecy, pág. 4.

[7] “I agree with Foucault´s notion that there is no modern subjectivity outside of power. At the same time, my engagement with techné and technologies touches on a theoretical blind spot in Heidegger´s and Foucault´s thought: colonial slavery. It is in the colonial plantation and in the violence of slavery that modern forms of subjectivity and sovereignty are constructed.” Ibíd., pág. 8.

[8] “The security given through fraternal Masonic organizations gave African American, Afro-Caribbean, and Caribbean creoles, a sociopolítical voice that helps them to critique institutional forms of racism while inaugurating forms of civic representation.” Ibíd., pág. 174.

[9] María Zambrano. Hacia un saber sobre el alma. Madrid, Alianza Editorial, 2004, pág. 38.