El paisaje es un saber

¿Por qué no hay en Puerto Rico otra escuela paisajista, aparte de la que fue delineada en unos pocos cuadros de Francisco Oller, y que aún requinta borrosa y nostálgica en otros artistas de la década de 1950? ¿Por qué los artistas han diversificado a tal modo la representación del espacio natural que con frecuencia los rasgos se nos escapan hacia paisajes metafóricos tales como el ciberpaisaje, el bodyscape o la abstracción? Hay una incomodidad radical en estos desvíos, y no basta decir que nos ocupamos con privilegio del paisaje como acontecimiento. Me parece que lo pertinente sería decir que, luego de este recorrido por los territorios de Natura y por los territorios del arte, la suma de elementos no nos cuadra en una idea nítida, simple y llana de lo que el paisaje es para nosotros.

Estamos intranquilos con el paisaje, quizás porque la tierra no es “políticamente” nuestra, sino del Congreso de los Estados Unidos. Sólo la poseemos en delegación de poderes frágilmente expresados e inhábilmente ejercidos. Y lo que poseemos, no lo comprendemos. ¿Para qué nos sirve? ¿Para la contemplación? ¿Para poner a producir toda esa tierra sin comprenderla ni conocerla? ¿Estamos ante esa naturaleza ecológica que los nuevos filósofos nos piden que abandonemos, pues la estamos matando? ¿Debemos entrar, como nos pide Michel Serres, en un nuevo contrato con la naturaleza, esta vez un “contrato natural”, en vez del consabido “contrato social” que hace más de doscientos años nos propuso Jean-Jacques Rousseau?

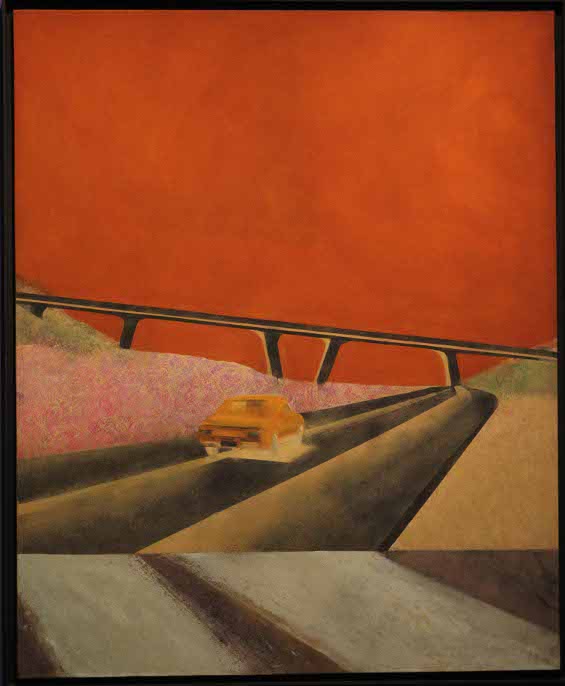

Es posible que no estemos a tiempo para regresar al agro, siendo para nosotros el regreso a una pobreza reciente, al hambre y a la enfermedad de principios de siglo XX, un regreso al imaginario desvalido y esmirriado que Ramón Frade nos presentó en El pan nuestro. Regresar a ese pasado significa renunciar a una modernidad lograda con extrema dificultad y aún no totalmente arraigada. Para nosotros hoy, el paisaje es una experiencia vicaria mientras recorremos largas y anchas autopistas, y lo que ese paisaje significa se borra por la velocidad y por la mera invisibilidad a que lo reduce ser visión fugaz a la orilla de la brea.

De la naturaleza hemos caído. Nos percibimos como seres expulsados del Paraíso, y por eso nuestras protestas ecológicas buscan propiciar que regresemos a una naturaleza precolombina, como si todo lo ganado desde que Borikén fue “descubierta” haya sido una pérdida de la inocencia, un regodearnos en el lodo de una tierra entregada, rendida. Cada vez que hay una protesta por un edificio que nos arrebata la vista del mar, por ejemplo, lo que se pide es la demolición, y no un acuerdo de trabajo planificado que considere las necesidades del presente y las del futuro…

En años recientes, la comunidad puertorriqueña ha sido testigo de debates culturales y políticos que han tratado de dar definición a cuestiones patrimoniales inéditas en nuestro medio. Por un lado, proyectos financiados por el gobierno, que han buscado instalar un repertorio numeroso de obras consideradas como “arte público”, han debido aquilatar los imaginarios sociales sobre lo que términos como “arte” y “arte público” significan a la hora de enclavar estos artefactos o intervenciones en el espacio que la comunidad percibe como suyo. Los debates han asediado cuestiones de tenencia o titularidad colectiva de los predios que reciben estas obras que han sido comisionadas a artistas de reputación reconocida, o que han sido seleccionados mediante concursos reciamente arbitrados según convocatorias públicas que definen sus términos claves.

Además, la construcción de complejos turísticos, comerciales o industriales en o cerca de espacios naturales, cuyos proyectos son financiados por empresarios locales o multinacionales, han sido atacados por sectores comunitarios porque se entiende que coartan el disfrute de bienes “naturales” al impedir el acceso físico o visual, o al contaminar ambientes que se percibe deben ser protegidos por el Estado.

La falta de definiciones legislativas claras sobre conceptos como “patrimonio”, “acceso”, “titularidad colectiva”, “espacio público”, “arte”, “cultura”, “bienes naturales”, “paisaje”, “paisaje cultural” e “identidad” dificulta la adjudicación de reclamos tanto de la comunidad como de los empresarios que alegan estar respetando las leyes de zonificación urbana y rural, así como las leyes ambientales del gobierno local o del gobierno de los Estados Unidos. La comunidad reclamante esgrime argumentos patrimoniales que no necesariamente se sustentan en el estado de derecho de Puerto Rico, pero tampoco busca crear nueva legislación para vehicular estos reclamos. Los empresarios descartan la naturaleza patrimonial de los lugares, las estructuras o los bienes naturales en disputa. La cuestión del patrimonio es clave al manejar estos casos, que son cada vez más frecuentes y que cada vez gozan de mayor interés ciudadano. Y con razón.

Hace unos años, una violenta polémica sobre un proyecto de vivienda —denominado Paseo Caribe, y llevado a cabo por empresarios privados aprovechando oportunidades de desarrollo otorgadas por el Gobierno de Puerto Rico—llevó a la comunidad a oponerse alegando que la estructura impedía el acceso comunitario a la playa, el acceso visual al litoral costero de la entrada a la Laguna del Condado, y el libre acceso al Fortín San Jerónimo, una estructura colonial ancilar construida por el gobierno militar de España hace más de trescientos años. El reclamo de acceso a cuerpos de agua, que en la ley puertorriqueña es derecho de toda la ciudadanía, ha sido creciente. Muchas empresas privadas y desarrolladores de complejos residenciales urbanos y rurales han destruido o violado las mandatarias servidumbres de paso y creado barreras al libre acceso de la ciudadanía a ríos, lagunas y playas. En su momento, Paseo Caribe emblematizó —posiblemente por la extraordinaria notoriedad de su enclave a la entrada de San Juan, nuestra ciudad capital— la batalla por el acceso al disfrute físico y visual comunal de estos paisajes y ambientes naturales, que hoy están limitados al usufructo privado de unos pocos.

Es imprescindible asumir el debate sobre la naturaleza patrimonial de lugares y paisajes. Examinar el desarrollo del concepto de espacio, así como el concepto de patrimonio según nuevas reglamentaciones mundiales, con sus enmiendas recientes instadas por jurisdicciones que han padecido experiencias coloniales que distorsionan su idea de patrimonio; y según se trate de monumentos históricos, del acervo arquitectónico, de bienes arqueológicos, de monumentos intangibles como la espiritualidad mitológica o la palabra viva en las culturas tradicionales que carecen de escritura, o de la idea de patrimonio viviente (e.g., espacios naturales o seres humanos extraordinarios, por ejemplo).

Esta última instancia—el paisaje patrimonial o cultural—es esencial en la dilucidación de la idea de patrimonio en territorios como Puerto Rico, ya que se trata de una jurisdicción intervenida por diferentes etapas y culturas colonizadoras, que ha perdido la presencia de sus habitantes originarios y que tiene una memoria cultural conflictiva que escapa de los esquemas tradicionales de definición cultural identitaria. Sería importante realizar estudios comparativos con Chile, Argentina y Brasil para establecer los énfasis entre fenómenos como el estado colonial y postcolonial siendo nuestra urbe una la ciudad europeizada con un paisaje supuestamente “indigenista”…, y este binomio tal vez deba reemplazar ese binomio menos delator: lo urbano/lo agreste. Cuestiones de identidad y paisaje deben ser atendidas con mayor detenimiento y más allá de la representación artística, como lo ha hecho Brasil con su Amazonía, y Argentina con su pampa; considerar el binomio paisaje de montaña/paisaje de mar; y la idea de bosque primigenio; las ideas opuestas de isla/tierra firme, todos suscitados por las descripciones conflictivas del repertorio de los paisajes en Puerto Rico y sus respectivos imaginarios.

Es esencial regresar a la definición de “paisaje” en el imaginario local vis à vis el imaginario global (en este caso, las tres jurisdicciones latinoamericanas mencionadas). Dada la naturaleza simbólica y conceptuosa del término “paisaje”, el acercamiento interdisciplinario es imprescindible, sobre todo en lo que atañe a seguir pensado la representación del paisaje siguiendo los cánones del arte europeo y a pesar de ser pnelamente conscientes de que nuestra naturaleza de Europa.

Por otro lado, y como hemos apenas insinuado en Puerto Rico: Puerta al Paisaje, a lo largo de la modernidad y tardomodernidad, la idea de “paisaje” ha ido sufriendo intervenciones de la sociología, de la etnología, la antropología, la filosofía estética, la geografía, la ecología y las ciencias de la naturaleza, del arte y la literatura, del urbanismo y del manejo de terrenos. Hemos dicho repetidamente que el paisaje es, más que una instancia material: es un fenómeno simbólico que engloba nuestra idea general de espacio y de cultura, y que sólo existe como unidad en la conciencia del que lo piensa y lo observa. El paisaje es un saber—simbólico, científico—sobre el ambiente natural según incorporado a la experiencia vital humana. El paisaje además se concibe como el escenario de la gesta de la identidad colectiva, y así requiere ser validado como construcción simbólica identitaria y como locus fundacional. Aunque quizás el paisaje sea el producto aleatorio de una estructura de interacción entre las metáforas que hemos utilizado a través de la historia para convocarlo como un lugar, metáforas que jalonan el concepto desde otros intereses hegemónicos, sobre todo políticos y económicos.

A juzgar por la extensa y variada bibliografía reciente sobre la cuestión del paisaje en la esfera mundial, se trata, para una comunidad como la nuestra, de una cuestión que urge seguir explorando e intentando definir. Sobre todo, en tanto la intuición comunitaria en Puerto Rico señala hacia el paisaje como reducto claramente identitario en una comunidad cuyos monumentos, en general, sólo le recuerdan el triunfo sucesivo de las fuerzas coloniales, y la sistemática posposición de la constitución de una cultura auténtica. Como parte de los materiales que sustentan esta convicción colectiva, habrá que seguir examinando, además, otras obras artísticas musicales y literarias, por ejemplo, que apuntan hacia el paisaje como bien cultural inequívoco.

Termino esta nota, no con una conclusión, sino con muchos proyectos de investigación, con pocas contestaciones y muchas preguntas en pos de ese saber que es el paisaje. Quizás sea cierto que hemos sido expulsados del Paraíso. Pero si esa ha de ser la metáfora que nos guíe, que no nos fuerce a volver a un paisaje que nos resulte aún más ajeno, y que no nos deje vivir con lo que somos hoy y con lo que seremos mañana.

Bibliografía suscinta

Adams, Paul, Steven Hoelscher, and Karen Till, eds. Textures of Place: Exploring Humanistic Geographies. Minneapolis: U of Minnesota Press (2001).

Babelon, J.-P. et André Chastel. La notion du patrimonie. Paris: Liana Levi (1994).

Bevilacqua, Paolo. “Le bonifiche”. En I luoghi della memoria. Simboli et miti dell´Italia unita, ed. M. Isnenghi. Roma: Bari (1998).

Choay, Francoise. L´Allégorie du patrimonie. Paris: Seuil (1999).

Cusimano, Giovanni ed. Scritture di paesaggio. Bologna (2003).

Denis Cosgrove, Giovanni. Social Formation and Symbolic Landscape. Londres (1984).

Harvey, Edwin. Legislación cultural. Legislación cultural comparada. Legislación cultural puertorriqueña. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña (1989).

Mitchell, W.J.T., ed. Landscape and Power (2da ed.). Chicago: U of Chicago Press (2005).

Ramos Collado, Lilliana. “A la intemperie: los escenarios del arte público”, In-Forma (Escuela de Arquitectura UPR), Año 2008, Núm. 1.

Schama, Simon. Landscape and Memory. New York: Alfred Knopf (1995).

Serres, Michel. El contrato natural. Valencia: Pre-Textos (2008).

Walter, François. Les figures paysagères de la nation: Territoire et paysage en Europe (16e-20e siècle), Paris; Éditions de l´Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales (1994).