En la colonia todo es simbólico

Esta gran verdad de que en las colonias “todo, o casi todo, es simbólico” en su “supuesta vida política” no la comprenden la mayoría de los boricuas, ni siquiera mujeres puertorriqueñas inteligentes y destacadas como Ingrid Vila Biaggi. A escasos días de las elecciones de 2016, Vila Biaggi recomendó la abstención electoral explicando precisamente que, debido a la autoridad absoluta de la JCF, no valdría la pena votar por candidato alguno. Dijo además, que todos ellos debieron haber renunciado a sus candidaturas en protesta contra la junta y que la decisión más sabia y correcta sería la abstención electoral. Perdió de vista Ingrid Vila, a pesar de su reconocida inteligencia y buena voluntad, que la abstención electoral también es simbólica y que, muy probablemente tiene incluso efectos menos reales e importantes en nuestro medio que un voto testimonial a favor de una opción que representa apoyo a una posición específica. Es así porque la abstención electoral tiene un gran problema insoluble: puede ser producto lo mismo de la más grande de las apatías, de una enfermedad temporal, de un viaje inevitable al exterior o de una protesta consciente y bien pensada. Sencillamente nunca se podrá saber por qué los que se abstuvieron así lo hicieron. Por supuesto, en el caso concreto y particular de Ingrid Vila, ella hizo público que lo haría como protesta contra el bipartidismo, el mal gobierno y de la subordinación del gobierno puertorriqueño a la JCF. Pero no ha reparado ella en este hecho: jamás, entre 1952 y el presente, el Gobierno del llamado Estado Libre Asociado, para el cual ella trabajó recientemente —nada menos que en el cargo en La Fortaleza de Secretaria de la Gobernación— dejó de estar subordinado. Siempre ha estado subordinado a los poderes plenarios del Congreso, ya que eso fue establecido como tal en la Ley 600, una decisión del Congreso avalada además por la mayoría de los votantes de Puerto Rico en el referendo celebrado en 1950. La subordinación de los puertorriqueños a la metrópoli, sin el consentimiento expreso de los boricuas, es realidad desde 1898, cuando Estados Unidos reclamó propiedad internacional sobre el territorio de Puerto Rico. Este reclamo se reafirmó, entonces, con el consentimiento de los votantes puertorriqueños, en dicho referendo sobre la Ley 600 y ha existido entre 1952 y el presente, con o sin JCF.

Todos los tipos de votos que se emitieron en 2016, y la abstención electoral, todos esas conductas, tuvieron un valor propiamente simbólico. ¿Y cuál es el problema? En todas las elecciones del mundo, todos los votos simbolizan algo. Todo voto tiene un sentido simbólico. Con esto no se quiere decir, como sugieren algunos, que se trata de actos inconsecuentes. Todo acto humano tiene consecuencias. Alguna consecuencia habrá de tener cada tipo de “voto simbólico” —y también la abstención electoral simbólica— para el escenario futuro del sistema político de Puerto Rico a partir de 2016. Al momento de publicarse este artículo ya pasaron las elecciones, pero al momento de redactarse, no. Por lo tanto, al desconocer todavía el autor los resultados, no le es posible analizar las posibles consecuencias del volumen de votos alcanzado por cada “voto simbólico” ni tampoco la importancia o peso que se le pueda adjudicar a la “abstención simbólica” de Ingrid Vila y de quienes, como ella, optaron por abstenerse de votar. ¿Por qué lo hicieron? Repito: eso jamás lo podremos saber porque quienes se abstienen lo hacen por multiplicidad de razones. Los votos simbólicos, en cambio, se podrán analizar, porque tienen el significado de apoyar algo proactivamente. A ese análisis dedicaré mi última columna del año 2016 para 80grados, la de diciembre.

Por el momento, baste reiterar que dentro de un territorio no incorporado de una potencia poderosa como Estados Unidos, la inmensa mayoría de las acciones de los ciudadanos, de los boricuas, serán siempre más simbólicas que acciones con consecuencias reales en términos de lograr salir de la colonia y advenir al cambio político que necesitamos e incluso a la gobernabilidad y el buen gobierno.

La lucha simbólica por opciones de estatus no coloniales y no territoriales

Uno de los mejores ejemplos del simbolismo colonial puertorriqueño se da precisamente con la supuesta “lucha” por opciones no coloniales de estatus. Los estadistas, en una gran proporción, admiten que su fórmula es prácticamente imposible de conseguir, por diversas razones. No obstante, continúan apoyando algo que no ha de venir al país, entre otras razones, “porque de la esperanza vive el cautivo” o porque al apoyar la estadidad “impiden la independencia”, a la cual muchos de ellos le tienen terror. Igual pasa con la mayoría de los independentistas que apoyan simbólicamente un estatus político que no ven venir en lo que les resta de vida. Un estatus político que muchos de ellos perciben más lejos de la realidad puertorriqueña que lo que está de nuestra Tierra un exoplaneta. Y lo que es peor, muchos no educan tampoco a los demás sobre por qué la independencia es necesaria y constructiva en lugar de ser un estatus que presagia desastres. Por último, quienes creen en la libre asociación soberana, la apoyan también simbólicamente, juran que eso fue lo que debió ser el ELA pero que nunca lo fue y que hay que conseguirlo en el futuro. Sin embargo, hasta tanto no se esté negociando un tratado concreto de libre asociación soberana con Estados Unidos, el apoyo a esa fórmula no es más que simbólico del deseo boricua por la soberanía propia sin romper lazos con Estados Unidos. ¿Dónde está el proyecto de Tratado?

El boicot simbólico

Tanto el juez federal puertorriqueño Juan Torruellas del Circuito de Boston, como ahora Ingrid Vila, hicieron además un llamado al boicot económico a los productos estadounidenses. Torruellas lo propuso como estadista humillado por la negativa del Congreso a considerar seriamente la estadidad federada para Puerto Rico y por la imposición de la JCF, e Ingrid Vila Biaggi como creyente en la libre asociación con soberanía propia. Ambos han aludido a “forzar a los estadounidenses” a decidir el estatus de Puerto Rico, y eliminar la condición territorial y subordinada, mediante la presión económica. No voy a decir que es “vano empeño”, porque ciertamente podemos, solo hasta cierto punto, consumir productos nacionales de Puerto Rico o productos de Europa, Asia y América Latina, y dejar de consumir el producto estadounidense. Lo hemos hecho ya mayoritariamente con la compra de automóviles japoneses, en lugar de los que se fabrican en Estados Unidos. Lo hemos hecho con los vinos españoles, argentinos y chilenos, con las aceitunas y el aceite de oliva, con los productos Goya, y con el pan criollo y las galletas de soda del país, y podríamos y debemos hacerlo, sin duda, consumiendo preferentemente huevos, carne de pollo y de cerdo, leche, quesos, tomates y lechugas del país y algunos otros productos de primera necesidad que sí se producen muy bien en Puerto Rico. El café es uno de ellos, pero ese producto no lo producen en Estados Unidos. Sí podríamos consumir más chocolate del país que el que proviene del norte.

Debo advertir, sin embargo, que aún el llamado boicot a los productos estadounidenses, utilizando para ello el poder de nuestro dólar —y la mal llamada “soberanía del consumidor” — sería mayormente algo también simbólico. El consumidor no es tan “soberano” en una colonia, ni en ningún país, como alguna gente cree. En Puerto Rico es mayormente así por las múltiples ataduras legales coloniales que existen, y por las realidades económicas del país, que llevan a una gran dificultad en eso de ejecutar un boicot económico de proporciones mayores. Por ejemplo, si compras el Toyota u otro carro japonés, lo importas de la Florida y le das a ganar dinero a un “dealer” estadounidense. Cuando compramos los vinos españoles, chilenos y argentinos, dejamos de consumir los de California, pero les continuamos dando ganancias a los estadounidenses porque la mayor parte de los importadores en Puerto Rico, incluso quienes son puertorriqueños, traen esos productos importados de Estados Unidos, razón por la cual sus etiquetas llegan en inglés y no en su idioma español de origen. Por lo tanto, los estadounidenses ganan dos veces: gana el exportador neoyorquino de vinos españoles, aceite de oliva español o de vinos argentinos —o de cerveza alemana— que es un estadounidense, y ganan ellos también por que el transporte, al llegar los productos desde Estados Unidos —y no de España, Argentina o Alemania directamente— resulta que estamos obligados por ley imperial a realizarlo en barcos estadounidenses debido a las leyes de cabotaje.

Hay que saber darse cuenta, además, que en los supermercados de Puerto Rico se venden quesos “french style”, “italian style” y cervezas “belgian style” que realmente son productos estadounidenses. Con los quesos, los productores de Wisconsin —la dairy land de Estados Unidos— han llegado al colmo de los colmos: colocan en las estanterías de nuestros supermercados unos quesos con bandera puertorriqueña que dicen ser “del país” y cuando lees la letra pequeña te das cuenta de que el tal queso lo hicieron en Wisconsin, al igual que hicieron allá también la imitación del queso blanco mexicano, de quesos “franceses” y “daneses”, pero realmente oriundos de la misma procedencia: Estados Unidos. Si el americano es listo y, encima, el puertorriqueño se deja agarrar por tonto, pues ya sabemos todos en qué podría parar el llamado boicot a los productos estadounidenses. Encima de todo eso, ganan ellos como quiera porque Amigo, Walmart y Walgreens aprovechan a vender productos del país, porque saben que el boricua los busca. Y si vamos a El Mesón Sándwiches, pues sin duda ayudamos mejor la economía puertorriqueña que si alguien va a un fast food estadounidense. Pero cuidado… porque aunque el café del Mesón es tan boricua como usted y como yo, dudo mucho que el salami o el pastrami de los sándwiches llegue realmente de Italia, y no de Estados Unidos. En la colonia, un boicot económico siempre será más simbólico que real debido a todo lo antedicho y, sobre todo porque las leyes que impone Estados Unidos a su territorio no incorporado de Puerto Rico fuerzan demasiado la realidad para que esta se incline al consumo de productos hechos en Estados Unidos o vendidos por importadores estadounidenses, incluso las frutas y vegetales que no ingieren los anglos porque son de tercera calidad.

De modo que no hay de otra. La colonia hay que desmontarla TODA, de cantazo y pieza a pieza. No se pueden evadir los males y restricciones de la colonia dentro de la colonia misma. Solo, a lo sumo, se podrá consumir más y más los productos puertorriqueños —o los extranjeros no traídos de Estados Unidos— que suelen ser pocos. Además del problema de las restricciones legales, nuestra clase empresarial boricua, pudiendo hacerlo, no importa los productos desde los países extranjeros sino por vía de Estados Unidos. ¿Por qué los importadores de vinos españoles, los grandes, tienen que importarlos desde Estados Unidos, a pesar de que importadores pequeños lo han hecho con ganancia directamente de España o de Argentina y sin pagar las tarifas marítimas de la Ley de Cabotaje? A las restricciones de la metrópoli, se suman así las costumbres y “comodidades” de nuestro sector privado que no es capaz de ponerse a aprender cómo importar de los mercados mundiales. Culpa, por supuesto, de nuestro endeble y colonizado sector privado importador.

La desobediencia civil

En solo un aspecto la ex Secretaria de la Gobernación de García Padilla tiene mucha razón. Aunque no va a votar, ha dicho que se puede apuntalar la posibilidad de la democracia en Puerto Rico activándose como ciudadana en las protestas contra la JCF y contra otros problemas de la vida colectiva puertorriqueña. Es casi de lo poco que puede hacerse sin que sea solo simbólico. Y lo pudimos atestiguar en el caso de Vieques. Si bien el voto de los viequenses a favor de la salida inmediata de la Marina estadounidense fue puramente simbólico y sin consecuencias, no lo fueron otras actividades que sí contribuyeron sin duda a la salida de la Marina de Vieques. Entre ellas, principalmente, la desobediencia civil en los campos de tiro, pero también la marcha gigantesca de 2001 y todos los esfuerzos concertados por muchos para que se asumiera la defensa de Vieques como un asunto de derechos humanos. Esto se hizo en el propio Estados Unidos, y tuvo como resultado concreto la solidaridad con Vieques —y con los derechos humanos de los viequenses— por parte de importantes personalidades estadounidenses. Se hizo en Europa y Sur América, también con resultados muy concretos, como la decisión del Parlamento argentino de que la armada argentina no participaría más junto con Estados Unidos y otros países en las prácticas de tiro realizadas en Vieques.

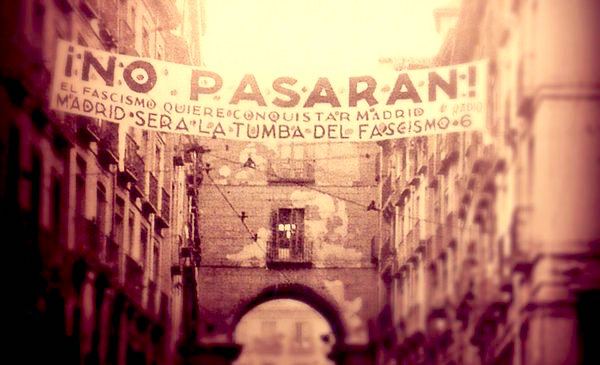

Sobre todo, sabemos que con la desobediencia civil pacífica un personaje como el Mahatma Gandhi doblegó al imperio británico y ayudó a acelerar el proceso de la independencia de la India. La paralización de la normalidad colectiva en la India, debido a las sentadas masivas que organizó Gandhi, convirtieron a la India en un dolor de cabeza continuo para el Imperio Británico. No había “normalidad”. De igual modo, Gran Bretaña programó la independencia de muchas de sus excolonias del Caribe cuando el tenerlas como overseas territories, en lugar de ganancias, le dejaba pérdidas y problemas de todo tipo. Solo las protestas masivas y paralizantes de la normalidad en una colonia pueden llegar a ser una estrategia política que, más allá de su valor simbólico, tiene también efectividad en lograr el fin de la era colonial. Lo demás, como se ha visto, es puro símbolo.