La danza de la insurrección: textos reunidos de Ángel G. Quintero Rivera

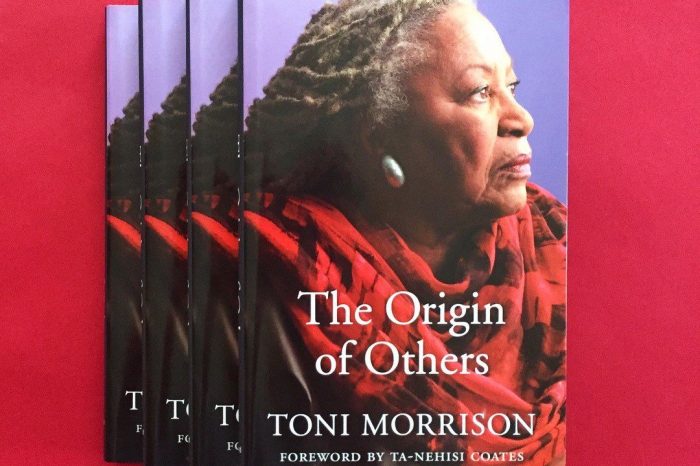

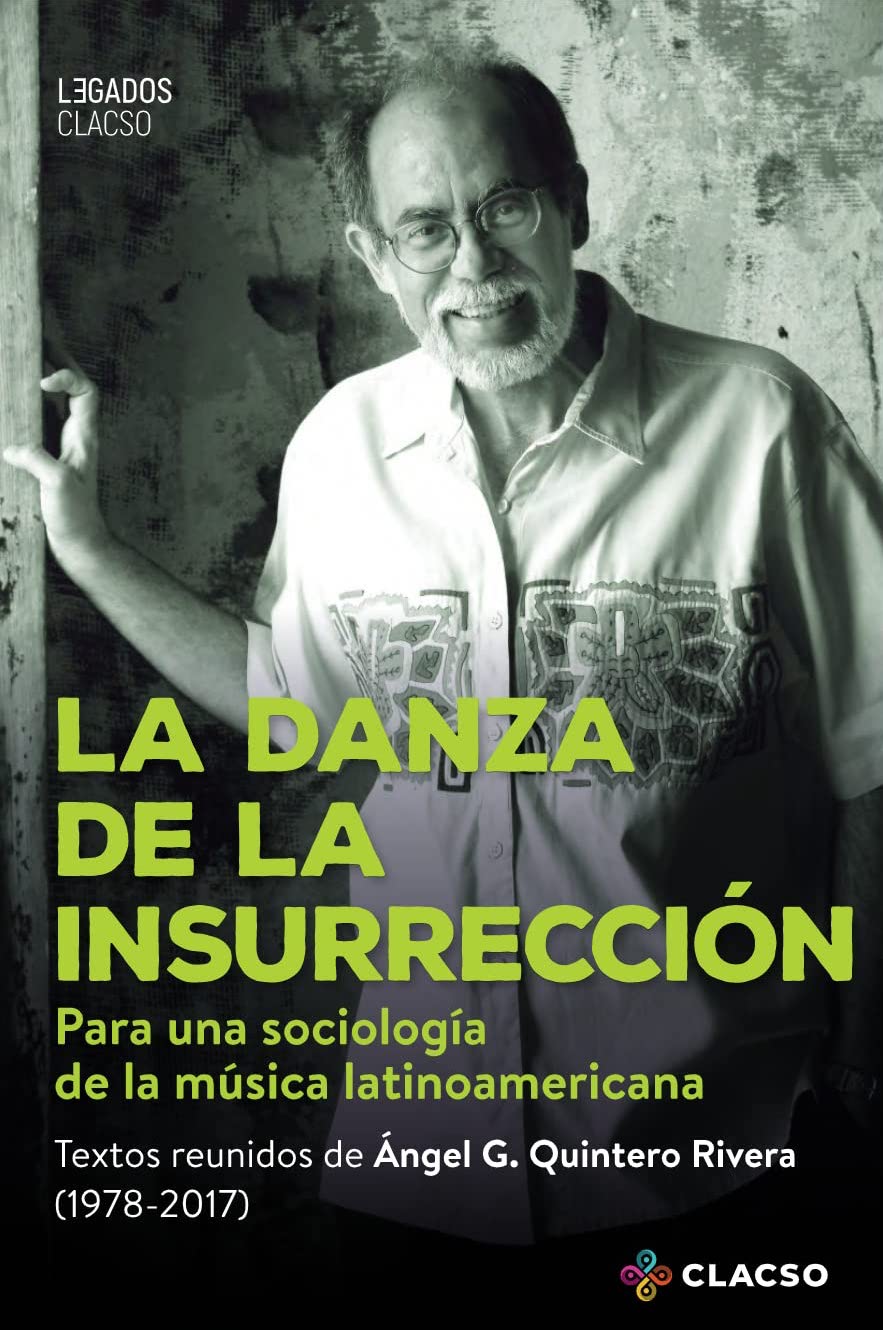

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) acaba de publicar, en agosto de 2020, un nuevo tomo de la colección Legados, asequible – libre de costos – en su plataforma en Internet. En esta ocasión pone a nuestra disposición La danza de la insurrección: textos reunidos de Ángel G. Quintero Rivera (1978-2017). Se trata de una colección de 9 ensayos, escritos por el reconocido sociólogo y crítico cultural puertorriqueño, anteriormente aparecidos en publicaciones realizadas en revistas especializadas o libros.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) acaba de publicar, en agosto de 2020, un nuevo tomo de la colección Legados, asequible – libre de costos – en su plataforma en Internet. En esta ocasión pone a nuestra disposición La danza de la insurrección: textos reunidos de Ángel G. Quintero Rivera (1978-2017). Se trata de una colección de 9 ensayos, escritos por el reconocido sociólogo y crítico cultural puertorriqueño, anteriormente aparecidos en publicaciones realizadas en revistas especializadas o libros.

Ángel G. Quintero Rivera, cariñosamente llamado “Chuco” por sus amigos y estudiantes, es director de proyectos de investigación sobre Sociología de la Cultura en el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto principal en San Juan. Se doctoró en 1976 en la London School of Economics and Political Science. Es autor o coautor de dieciséis libros y más de 100 artículos o monografías. Su penúltimo libro, Cuerpo y cultura, las músicas “mulatas” y la subversión del baile, fue galardonado con el premio Frantz Fanon Book Award 2009, otorgado por la Asociación de Filosofía del Caribe, en reconocimiento a su contribución destacada al pensamiento caribeño. Por su libro ¡Salsa, sabor y control! Sociología de la música “tropical”, del que nos atrevemos a conjetural que ya pertenece al canon de Estudios Culturales Latinoamericanos, recibió el Premio Casa de las Américas en Cuba y el Premio Iberoamericano de la Latin American Studies Association (LASA) en los Estados Unidos. Otros importantes libros que integran su obra son Ponce: la capital alterna, Sociología de la sociedad civil y la cultura urbana (2003), Vírgenes, magos y escapularios, imaginería, etnicidad y religiosidad popular (1998), La otra cara de la historia (1985) y Conflictos de clase y política (1977).

Los escritos que conforman la colección actual aquí reseñada, además de mostrar la versatilidad temática y los enfoques inter o bien, transdisciplinarios, característicos del investigador, se concentran en el análisis crítico de manifestaciones culturales provenientes de grupos subalternos en Puerto Rico, cuyas formas de resistencia e instituciones de representación política constituyeron el foco de sus primeras investigaciones durante el último tercio de la década de 1970.

El prólogo de Jesús Martín Barbero (19 – 25), el cual había sido previsto para una versión ampliada y revisada de ¡Salsa, sabor y control! Sociología de la música “tropical” que será editada por Corredor (19), contextualiza con precisión la obra e identifica claramente el motor que impulsa la voluntad de saber de las investigaciones de Quintero Rivera. Es el gozo, la capacidad de ser afectado sensorial y emotivamente lo que empuja, complementa y expande sus capacidades racional-intelectuales. En el prólogo Barbero acierta al indicar:

(E)ste libro estudia la salsa porque a su autor, (…), le gusta bailarla, y ese gusto es el que empuja desde los adentros una experimentada inteligencia dedicada a destrabar, o sea a quitar las trabas que impiden a los latinoamericanos sentirse-en-casa cuando necesitan pensar con su cabeza. (19)

Acertar, según dijo algún sabio, es dar en el punto de la dificultad, descubrir lo oculto, lo oscuro, lo misterioso; conducirlo a la luz. Para acertar se necesita compenetración, destreza en el rejuego con las conjeturas, astucia para entrelazar hechos con causas. Tenemos la impresión de que Barbero acierta. En su sentencia de ninguna manera sugiere que los latinoamericanos sean incapaces de pensar o no se sientan bien al hacerlo. Más bien con el uso de expresiones tales como “bailarla”, “ese gusto”, “los adentros”, “experimentada inteligencia”, “destrabar” o “sentirse-en-casa” remite a lo corpóreo, dimensión que urge ser empleada y resulta indispensable para proyectar la aprehensión del mundo de vida Nuestroamericano.

De ahí que el filósofo y teórico de la comunicación perciba que los latinoamericanos que piensan –sólo– con la cabeza, lo hacen ignorando su espacio vivencial, tal vez porque son incapaces de apreciarlo. Pues para ello es imprescindible remover las trabas que hacen imperceptibles las resonancias que entonan nuestros vientres y templan nuestros corazones. Y las vibraciones que –bailando– producen nuestras piernas. Al no hacerlo, el académico latinoamericano, entumecido, asume entonces posiciones y conceptualizaciones foráneas hegemónicas que le impiden estar o ser ahí de forma auténtica. Esto entendiéndolo en consonancia con la postulación del Dasein como existenciario, es decir, condición de posibilidad de poder ser auténticamente. No obstante, en nuestro medio tal vez sería más preciso parafrasear a Barbero y decir sentirse-y-estar-en-casa (cf. 19); concreción ontológica auténtica caribeña por antonomasia. Pues sentirse-y-estar-en-casa es gesto imprescindible de afirmación para los caribeños, grupo tan afectado por la migración, por la translocación.

Chuco, tal como lo hicieron sus colegas y amigos Aníbal Quijano u Orlando Fals Borda, al igual que muchos otros que se esforzaron y continúan esforzándose en escudriñar nuestras realidades desde una óptica autónoma, nos ofrece dispositivos sentipensantes, en cuya articulación se agudiza el pensamiento al asumir el entorno sociopolítico local como matriz epistemológica que potencia una forma específica de enunciación propia, en su praxis radicalmente crítica del eurocentrismo.

Nociones heurísticas de propio cuño desarrolladas e implementadas a través de su obra avalan lo aquí señalado. Tal es el caso en relación a los conceptos “plebeyismo parejero”, “tambor camuflajeado”, “cimarronería bailable” o en cuanto a su incorruptible negación a describir la cultura musical afrocaribeña asumiéndola como género para proyectarla más bien en su pura funcionalidad como “forma de hacer música”. Ángel parte del convencimiento de que la clave interpretativa del quehacer sonoro caribeño no se debe buscar en sus múltiples ingredientes, sino en el proceso mismo de su conformación.

Tan importante como esto, es lo que con mucha razón Barbero, refiriéndose a Chuco, describe como

esa obsesión por cuestionar el sentido hegemónico del tiempo como clave secreta de la racionalidad occidental (que) empata hoy con la razón que nos impide pensar-nos adquiriendo ahora una significación muy especial: estamos viviendo el tiempo de una mutación que la temporalidad del progreso nos está impidiendo. (21) [el entre paréntesis es nuestro]

Quintero, considerando la cardinal importancia de la percepción del tiempo en la música – no hay música sin rejuegos espacio-temporales –, esboza una fuerte crítica a la noción occidental dominante del tiempo, concebido como desarrollo lineal teleológico, y la contrasta con las temporalidades segmentarias y repetitivas en clave afrocaribeña. Según la perspectiva defendida por el boricua, el intelectual latinoamericano, de no abandonar la trampa epistemológica que postula una “temporalidad del progreso” (cf. 21), no logrará jamás descolonizar sus saberes y sentires en torno a los pluriversos que lo rodean.

El énfasis de la perspectiva analítica de Chuco, su empecinamiento en la búsqueda de una concreción real, que desde sus comienzos lo diferenció de otros análisis sobre las culturas musicales caribeñas o latinoamericanas cuyos enfoques mayormente se limitaban al análisis literario-textual de canciones – en ocasiones con pinceladas lacanianas o discusiones sobre género o articulación identitaria – consecuentemente lo llevó a asumir con seriedad y rigor la particularidad vivencial esencial de su objeto de estudio, a saber, su existencia sonora. No sólo Barbero lo ha escuchado en más de una ocasión decir:

“Estoy estudiando música porque quiero investigar la salsa y para ello lo que necesito indagar no son sus letras sino sus sonidos” (…) porque lo que quiero saber es qué carajo es eso de lo popular, lo que hay de popular en la salsa, lo que la hace popular”. (19)

No obstante, el ejercicio de sus facultades investigativas en su proyecto de concretizar discursivamente la sonoridad salsera, desde comienzos, transgredió las aparentemente límpidas fronteras académico disciplinarias que definían la etnomusicología. Sus reflexiones y perspectivas analíticas se entrecruzan, enriqueciéndose, asumiendo y reformulando críticas sociales, mediales, económicas e identitarias. Y eso mucho antes que otros lo hicieran, o se hablara sobre la interdisciplinariedad de los Estudios Culturales.

Efectivamente Ángel G. «Chuco» Quintero Rivera es un referente indiscutido para quien se afane en sentipensar lo multidimensional del fenómeno sonoro llamado música caribeña y latinoamericana. Y el libro publicado ofrece una muy efectiva y representativa introducción a su obra. Si, como se sospecha en el universo caribeño, el sentipensar no tiene que ver sólo con el saber, sino también con el sabor, los invito a gozar del manjar que nos ofrece Chuco en su colección de ensayos.

(1978-2017) Quintero Rivera, Ángel G.; prólogo de Jesús Martín Barbero. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2020. Libro digital, PDF – (Antologías), 527 pp.