La patria ‘light’: “De Puerto Rico para el Mundo”

Johanna Rosaly resumió esta resistencia en un tweet: “El boricua es como el judío: no importa su color, donde nació, qué idioma habla, o si ha pisado alguna vez la isla. Es boricua y punto”. Ciertamente el boricua es como el anamú, la yerba que el cabro no mastica. Los estadounidenses no nos han podido tragar, ni fundirnos en ese “melting pot” de marras que ahora con Donald Trump vomita a los no blancos, ejecutando afrodescendientes en las calles y amenazando con expulsar a los latinoamericanos mediante deportación.

¿Qué es lo que hace que sigamos siendo puertorriqueños, a qué podemos atribuirle esa “translocalidad” de la puertorriqueñidad? ¿Por qué, como explica Luis Guzmán, el olor a pernil asándose anticipó el GPS como localizador de residencias boricuas en Nueva York en Navidades?

La explicación tiene múltiples variables o causas: (1) La principal decía el profesor James Blaut es el colonialismo. Este representa como súbditos inferiores a los nacionales de la colonia y sus descendientes. Los puertorriqueños de tercera generación se siguen identificando como puertorriqueños o como boricuas. En los setenta comenzó a acuñarse el término niuyorican o neorican, pero este fue prontamente acordonado por la consigna del PSP, “una sola nación un solo partido”. (2) El racismo. El racismo norteamericano toma giros impredecibles calificando a los puertorriqueños como una raza, siendo en realidad una nación. (3) La xenofobia. Esta es corolario del racismo. Puerto Rico es una nación latinoamericana hispanoparlante. De hecho, la puertorriqueñidad en la diáspora se construye a partir del español como vernáculo, que se habla en el hogar. El español de la casa es la lengua que crea el vínculo cultural y afectivo con los puertorriqueños y con Puerto Rico. Como los judíos deben ir al “Hebrew school” hasta que puedan participar en su “bar mitzvah” y completar el ritual en hebreo, los puertorriqueños de la diáspora luego de la escuela van a la casa donde padres y abuelos enseñan el español de ese espacio “sagrado” que es el hogar y la familia y por extensión la nación. El puertorriqueño de la diáspora puede tener el inglés como primera lengua, pero el spanglish y el español doméstico son parte fundamental de su identidad. Hay que saber español suficiente para hacer un chiste o burlarse de algún “americano pendejo” (racista o condescendiente). (4) La guagua aérea.

Para James Blaut, en su libro The National Question (1987), uno de los elementos importantes de la identidad puertorriqueña en Estados Unidos era precisamente el contacto permanente entre los puertorriqueños de segunda y tercera generación, que constituían una minoría étnica en la metrópoli, y los nacionales puertorriqueños que llegaban y regresaban constantemente. Ese proceso llevó a lo que el sociólogo Agustín Lao Montes denominó translocalidad. La identidad se afirma como una relación geo-histórica, más allá del determinismo geográfico y la colonización de los sujetos. La puertorriqueñidad no se circunscribe a la isla de Puerto Rico, ni a la independencia política, ni al idioma español, se constituye histórica y culturalmente a través del tiempo y el espacio geográfico. Añado que se crean unos afectos y lazos culturales cementados por el trasiego humano entre la colonia y la metrópoli. Se crea una nación imaginada, que es la base de cualquier proyecto político de nación.

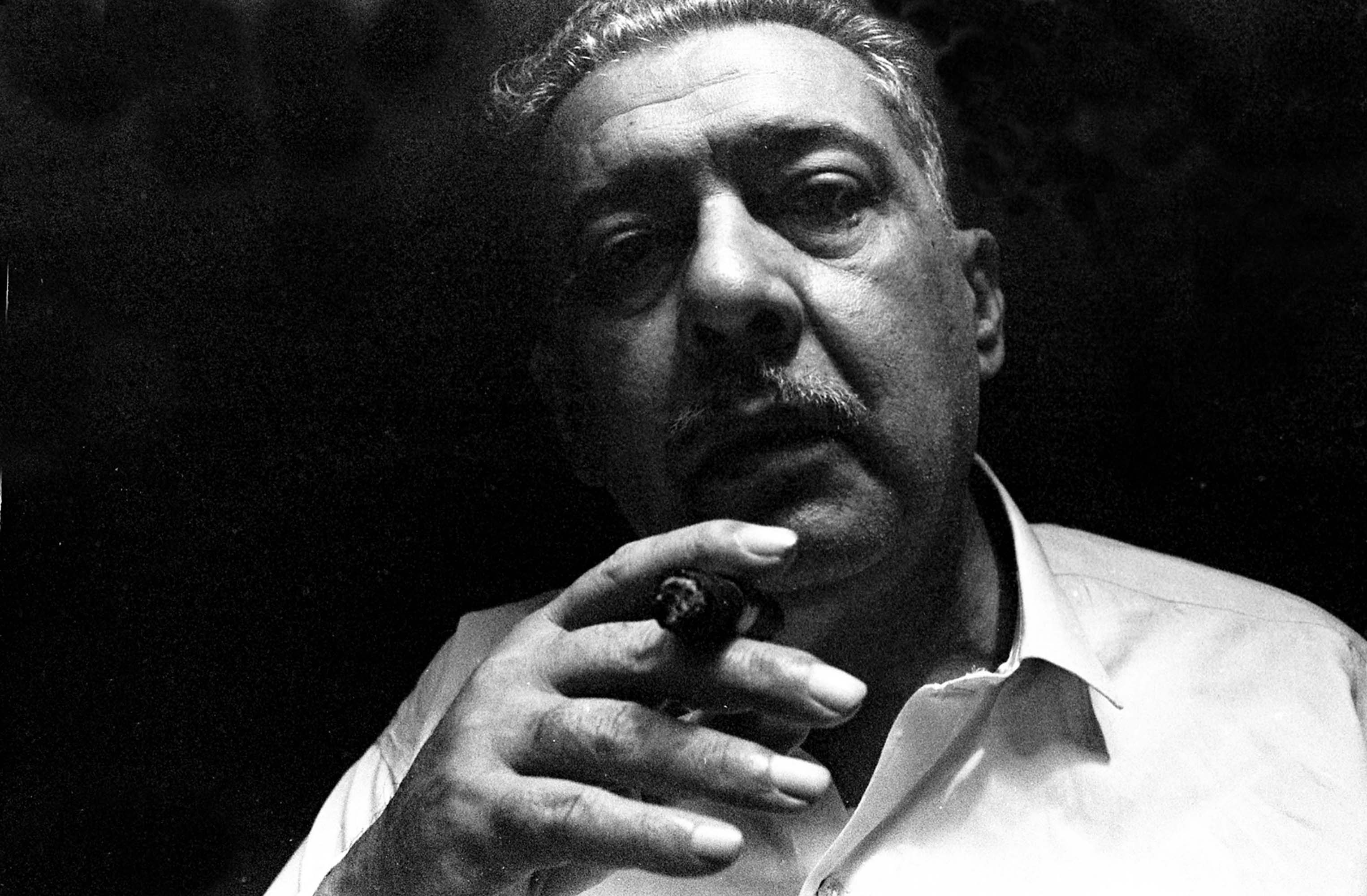

En este sentido las diásporas, desde Rita Moreno hasta Roselyn Sánchez, o desde José Feliciano hasta Flaco Navaja, han asumido la puertorriqueñidad como identidad. Esa puertorriqueñidad vivida como afirmación cotidiana del ser, aunque no como afirmación del quehacer político. Como señaló el profesor Frank Bonilla hace 45 años en su ensayo Beyond Survival: Por qué Seguiremos Siendo Puertorriqueños:

De acuerdo a todas las teorías corrientes sobre historia, cultura y psicología colectiva, los puertorriqueños no existen o están destinados a desaparecer. Se dice que no tenemos instituciones reales [propias], cultura distintiva, o identidad segura. Los fragmentos de cualquiera ideales y sentimientos que hayamos recogido y armado [scraped together] en el pasado son sólo un escudo débil contra el embate aplastante de la cultura dominante con su poder para penetrar y ahogar lo extranjero [alien]. Creo que tenemos que reconocer el silencio, la sumisión aparente, y la no-militancia que ha marcado gran parte del pasado. Pero es necesario también mirar más allá de esto a la tenacidad y capacidad de sobrevivencia contenida en la determinación con que se ha evitado la capitulación en el frente cultural.

Al evaluar este programa debemos recordar que se trata de una estrategia de mercadeo del Banco Popular, cuyo objetivo es el entretenimiento de buen gusto. Y bajo ese criterio fue un gran programa, entretenido y creativo, que juntó la tradición con la innovación. También le dio una voz a la diáspora que sobrevivió el embate de la cultura dominante y se ganó una voz importante dentro y fuera de Estados Unidos y Puerto Rico. Podemos decir que se trata de una visión de “la patria en tiempos de la Junta”, como dijo mi esposa, a quien le gustó el programa. Pero es innegable que la puertorriqueñidad vive y se fortalece y que seguiremos siendo puertorriqueños, aunque emigremos a la luna.