Los ancianos sueñan, los jóvenes tienen visiones

[…] vuestros ancianos soñarán sueños,

vuestros jóvenes verán visiones (Joel 2:28).

Entre 1983 y 1997, enseñé en departamentos de Lenguas y Literatura de español y portugués en Estados Unidos. Como «TA», enseñé un poco de todo: desde Español 1 y 2 hasta Análisis e interpretación de textos literarios. Como Catedrática Auxiliar, generalmente Cultura española, Cultura latinoamericana, Literatura española y cursos graduados de mi especialidad (Siglo de Oro). Pese a llevar tantos siglos y representaciones culturales sobre las espaldas, opté por enseñar también, de vez en cuando, uno de los cursos más elementales y menos apetecidos por profesores y asistentes de cátedra: Escritura y gramática en español. La experiencia previa dando cursos tan elementales como Español 1 y 2 y Escritura y gramática, me había permitido atisbar las intrincadas visiones de los estudiantes más jóvenes. Las razones por las cuales un estudiante decidía estudiar español en ese entonces eran muy diversas, pero hay que mencionar que mientras Español 1 y 2 en los 80 y 90 eran seleccionados para cumplir con el requisito de una segunda lengua, Escritura y gramática en español era solo requisito para los estudiantes de la concentración.

Entre 1983 y 1997, enseñé en departamentos de Lenguas y Literatura de español y portugués en Estados Unidos. Como «TA», enseñé un poco de todo: desde Español 1 y 2 hasta Análisis e interpretación de textos literarios. Como Catedrática Auxiliar, generalmente Cultura española, Cultura latinoamericana, Literatura española y cursos graduados de mi especialidad (Siglo de Oro). Pese a llevar tantos siglos y representaciones culturales sobre las espaldas, opté por enseñar también, de vez en cuando, uno de los cursos más elementales y menos apetecidos por profesores y asistentes de cátedra: Escritura y gramática en español. La experiencia previa dando cursos tan elementales como Español 1 y 2 y Escritura y gramática, me había permitido atisbar las intrincadas visiones de los estudiantes más jóvenes. Las razones por las cuales un estudiante decidía estudiar español en ese entonces eran muy diversas, pero hay que mencionar que mientras Español 1 y 2 en los 80 y 90 eran seleccionados para cumplir con el requisito de una segunda lengua, Escritura y gramática en español era solo requisito para los estudiantes de la concentración.

Aunque se valoraba la importancia de tener un dominio de comunicación mínima en una segunda lengua (tal como en Puerto Rico les requerimos a nuestros estudiantes de Humanidades una tercera lengua), las universidades reconocían que existían problemas específicos de aprendizaje que hacían muy difícil aprender una lengua extranjera. Según a un estudiante con “discalculia” se le permitía tomar una clase de lógica en lugar de una de matemáticas, estudiantes con retos de audición podían sustituir el requisito de una segunda lengua por un lenguaje computacional, pictórico o de otro tipo. Las universidades eran bastante estrictas en sus requisitos, pero habían determinados requisitos alternativos para estudiantes con retos específicos de aprendizaje. Era nuestro deber, como maestros, preguntarles en privado a los alumnos y explicarles la gama de alternativas con las cuales podían llenar el requisito de lengua extranjera, o cualquier otro requisito, para completar el grado de bachillerato.

En una de esas clases de Español 1 y 2 se matriculó un hindú neoyorquino, hablante nativo del inglés, totalmente sordo. Tenía yo el impedimento específico de saber poquísimo sobre el lenguaje de signos, a pesar de haber aprendido el abecedario completo con tal de chismear con mi vecinita durante todas las clases de escuela elemental sin que se enteraran las maestras. Al explicarle a mi alumno que los estudiantes con retos de audición podían sustituir el requisito de una segunda lengua con el aprendizaje de otro “lenguaje”, me contestó que prefería aprender español. Me explicó que mientras no hablara de espaldas a la clase, el sonido inaudible de mi voz sería suplantado por la lectura de mis labios y expresiones faciales. Le prometí hablar en clase sin darles la espalda, pero para evitar romper mi juramento con la mala costumbre de hablarle al borrador y a la tiza, arreglé con otro alumno para que diera un sonoro libretazo sobre su escritorio cada vez que se me olvidara y osara abrir la boca mientras escribía en la pizarra.

El neoyorquino de herencia hindú fue uno de mis alumnos más brillantes. Llegó a hablar español hasta por los codos y nunca sacó menos de 100 en ninguna de sus pruebas ni exámenes. Al terminar el semestre, no pude resistir la tentación de preguntarle el porqué de su deseo de aprender español, siendo que muchos estudiantes veían el requisito de una segunda lengua como un suplicio. Me dijo que era estudiante de premédica y no aprender español en Nueva York, sería, en primer lugar, un detrimento para gran parte de sus pacientes. En segundo lugar, según él, en unas cuantas décadas la “minoría hispana” se convertiría en una mayoría bilingüe, y aunque los americanos monolingües pudieran comprender el inglés de los latinos, les serían indescifrables sus expresiones faciales, el movimiento de sus cuerpos y el decir de sus manos. Aunque no pudiera escuchar nuestras voces, le sobraba visión. Rubén Darío se había preguntado “¿tantos millones de hombres hablaremos inglés?”. Mi alumno no podría escuchar la suave cadencia de un verso de Darío, ni el canto de un pájaro, pero el deseo de curar cuerpos diversos le permitió tocar y ver, por medio del lenguaje, el dolor y expresión corporal de los otros.

La clase de Escritura y gramática en español era para mí el más grande reto o impedimento específico de enseñanza. Perfeccionar la escritura en español con algunas explicaciones elementales de gramática a hablantes “nativos” del inglés, muchas veces provenientes de grupos culturales bastante diversos, era un rito de paso complicado, tanto para el alumno como para el profesor. Era, sin embargo, preferible encarar el reto de afinar esas destrezas básicas para evitar el bofetón de intentar adentrarlos a ciegas en la madeja cultural y escritural de Iberia y Latinoamérica. Como profesora, debía colocarme en las expresiones idiomáticas de la lengua materna del alumno para descifrar intentos de comunicación que iban desde: “Yo lata corregir mi papel en tiempo” y “A mi novio no le gusta la química, yo tampoco”, hasta “Se dañó la boila y el rufo se calló” o “La universidad fica ainda en Nueva York”. Ante tal diversidad de alumnos, desgranar las habilidades de redacción y gramática de cada cual mediante una “prueba diagnóstica”, además de aburrido, era un sueño que podía culminar en pesadilla. Antes que corregir pedazos de oraciones aisladas sin ningún intento de comunicación significativo, prefería el trabajo sinestético de escuchar sus “visiones” y tocar su imaginación.

Durante toda mi adolescencia, los cuentos, novelas y poemas latinoamericanos fueron mis más fieles compañeros de cabecera, pero ninguno como Julio Cortázar. Cada uno de mis amigos reales tenía que aguantar el sobrenombre de alguno de sus personajes o el epíteto de cronopio, fama o esperanza. De modo que decidí asignar una selección de Historias de cronopios y de famas con el doble propósito de conocer a mis estudiantes y auscultar sus destrezas de redacción y gramática al comienzo del curso. Solo debían escribir una brevísima memoria personal de dos páginas que les permitiera representarse a sí mismos como cronopios, famas o esperanzas.

Casi nadie se auto-representaba como las esperanzas de Cortázar. Pensaban que solo sus abuelos eran como ellas, pues “. . . sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan” (Cortázar). No soñaban como los viejos ni se sentaban a esperar como las esperanzas. Casi todos se pensaban cronopios, que ante una tortuga pesada y gran admiradora de la velocidad, no quedan indiferentes como las esperanzas ni se burlan de ella como las famas, sino que “sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina” (Cortázar). Cronopios al fin, también podían incrustar en la pared un reloj alcachofa para ir contando cada hora sacando las hojas de izquierda a derecha porque “[a]l llegar al corazón el tiempo no puede ya medirse, y en la infinita rosa violeta del centro. . .encuentra[n] un gran contento, . . . se la come[n] con aceite, vinagre y sal, y pone[n] otro reloj en el agujero” (Cortázar).

No faltaban, sin embargo, los famas cumplidores, de esos que viajan con planificación cautelosa y pormenorizada:

Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades.

Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones, y entran en el café a beber un aperitivo. (Cortázar)

Los famas eran estudiantes de portafolio, calendarios y agendas cuadriculadas, con las manos atadas a las manecillas del reloj y la seguridad del año preciso en que llegarían al colmo del éxito.

Me llamó la atención la narración de uno de los estudiantes, quien se representó como cronopio, fama y esperanza en tiempos y dimensiones simultáneos. Pensé que sería estudiante de física y potencial alumno para caer en las redes de nuestra concentración en Literatura hispánica. Al indagar sobre sus intereses, me explicó que desde los 8 años había diseñado juegos de video, tenía una empresa desde los 12 y al entrar a la universidad a los 17 había decidido hacer una concentración en Historia del arte y tomar cursos de literatura porque necesitaba alimentar su imaginación. Era fanático de Borges, a quien quería leer en español, y ahora añadiría a Julio Cortázar a sus filas, además de Stanislaw Lem y tantos otros.

Aunque en casa habíamos comprado los primeros juegos de video (Pacman, Invaders y aquellos juegos deportivos donde dos líneas verticales lanzaban una pelota al canasto como si fuera baloncesto), ni en sueños habría podido conectar la historia del arte y la literatura con este tipo de juegos electrónicos. Me dijo el estudiante que su proyecto era crear juegos de video que dieran la ilusión de espacios tridimensionales como las pinturas de Velázquez, con el elemento lúdico y surrealista de un Dalí, la movilidad de una proyección fílmica y la confluencia de historias interactivas con líneas narrativas diversas. Yo pensaba en los años 80 que tenía la imaginación de un cronopio visionario, pero me sentí en un instante como estatua visitada por hombres y cosas del futuro.

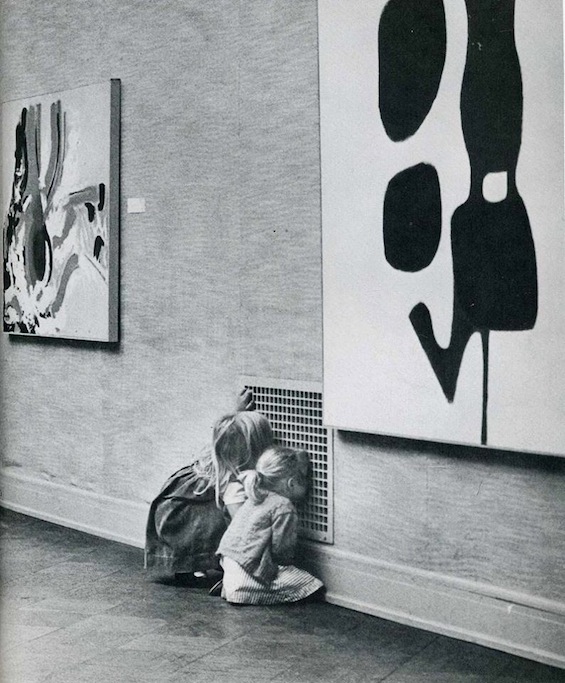

A veces pienso que estudiar en la universidad es como visitar o dejarse visitar por un museo más o menos interactivo. No hay que tener miedo de mirar atrás si defenestramos los sueños del pasado. Podemos soñar minuciosa y deliberadamente, como aquel personaje de “Las ruinas circulares” de Borges, pero para despertar nuevas visiones. Dibujar una ventana en el muro de una prisión como Roberto Benigni en aquel film de Jim Jarmusch (Down by Law), o una golondrina sobre el pesado caparazón de una tortuga, es como tragarse con sal y aceite el corazón de un reloj alcachofa. Para echar a andar un tiempo nuevo, es preciso tragarse el corazón del viejo y no sentarse a alimentar la esperanza. Dejarse “viajar por las cosas y los hombres” es convertirse en estatua.

Referencias

Borges, Jorge Luis. Las ruinas circulares. 4 Oct. 1997. Ciudad Seva. Web. 10 Febr. 2014.

Cortázar, Julio. Historias de cronopios y de famas. N.d. Web. 10 Febr. 2014.

Darío, Rubén. Los cisnes. 4 Oct. 1997. Ciudad Seva. Web. 10 Febr. 2014.

Down by Law. Screen Player and Dir. Jim Jarmusch. Island Pictures, 1986. Filme.