Queridos blanquitos: el racismo escondido de nuestra América

Hay un momento en la nueva película Dear White People que está atrayendo muchísima atención por su acercamiento bastante franco a los asuntos raciales en Estados Unidos —particularmente en universidades conocidas como Ivy League–. La escena me hizo reír, aunque creo que muy pocos en el teatro lo entendían como yo. Era un diálogo en el que un muchacho afro-americano estaba especulando que la muchacha que quería conquistar era puertorriqueña debido a su piel clara y actitud superior. La protagonista de la película, Sam, es una mulata que se pasa constantemente con coraje por todas las “mircro-agresiones” que pasa cada día en el campus y con su programa de radio quiere poner frenos al neo-racismo, en punto y ya.

Hay un momento en la nueva película Dear White People que está atrayendo muchísima atención por su acercamiento bastante franco a los asuntos raciales en Estados Unidos —particularmente en universidades conocidas como Ivy League–. La escena me hizo reír, aunque creo que muy pocos en el teatro lo entendían como yo. Era un diálogo en el que un muchacho afro-americano estaba especulando que la muchacha que quería conquistar era puertorriqueña debido a su piel clara y actitud superior. La protagonista de la película, Sam, es una mulata que se pasa constantemente con coraje por todas las “mircro-agresiones” que pasa cada día en el campus y con su programa de radio quiere poner frenos al neo-racismo, en punto y ya.

La primera vez que escuché de Dear White People fue en la clase que doy en el Center for the Study of Ethnicity and Race en Columbia University. Una estudiante, hija de activistas chicanos del área de Los Ángeles, la vio cuando tuvo su estreno en el Tribeca Film Festival en el bajo Manhattan. Escribió su composición semanal sobre la experiencia de ver la película y entonces regresar a su dormitorio de la universidad con su amigo dominicano, que parece que no entendió las quejas de Sam y que no sentía racismo en Columbia. “’Que título racista,’ me comentó,” escribió la alumna. “Él es el dominicano más blanquito que podrías conocer. Le gusta Seinfeld, no habla español, y se cree que gente de color pueden ser racistas.”

En la película, Sam explica calmadamente que el racismo es un sistema de poder y privilegio que condena a los prejuicios a quienes son considerados como inferiores debido a su raza, y se entiende además que esa misma gente que recibe el prejuicio puede hacer expresiones sobre asuntos raciales sin ser considerados «racistas». Esta es una lógica que se ha usado ya por 30 o 40 años, pero siempre se escapa del discurso dominante porque la propaganda que existe promueve la idea de que ya no hay un sistema que privlegia a los blancos. ¿No es claro, dice esta narrativa, que al elegir a Barack Obama a la presidencia toda esa etapa se acabó?

Pues, no, no, y no, es lo que trata de enunciar el guión de Dear White People, el impresionante debut del auteur Justin Simien, quien se puede imaginar como un Spike Lee que sufrió cuatro años en Harvard o Yale en vez de la universidad más prestigiosa de las llamadas universidades negras, Howard University. Aunque tiene un poco de influencia de School Daze de Spike Lee, también tiene un toque de la película experimental Born in Flames de la directora feminisita Lizzie Borden. Es más, Simien tiene ideas más avanzadas que Lee sobre el “white guilt” posmoderno, el intercambio entre la política queer y la política racial, y el dilema de los/as hijas/os de matrimonios mezclados. De hecho, el momento ya nombrado en la cual Sam es comparada con una puertorriqueña muestra un poco nuestra realidad social como boricuas.

En una universidad privada de los Estados Unidos, una mulata es un personaje exótico, cargado de ambivalencia social y sexual que es difícil de resolver en la vida cotidiana. Sam sufrió la crisis de ser acompañado por su papá de raza blanca a la escuela cuando era niña —el deseo de separarse de él para evitar la confusión que resultaba cuando la gente lo miraba con curiosidad— ¿qué hace ese hombre blanco con esa niña negra? En otros momentos como estudiante provocadora, se encuentra el objeto de deseo sexual y apoyo político de parte de amantes blancos y negros en la universidad, y todo lo que parece que le trae es más agonía.

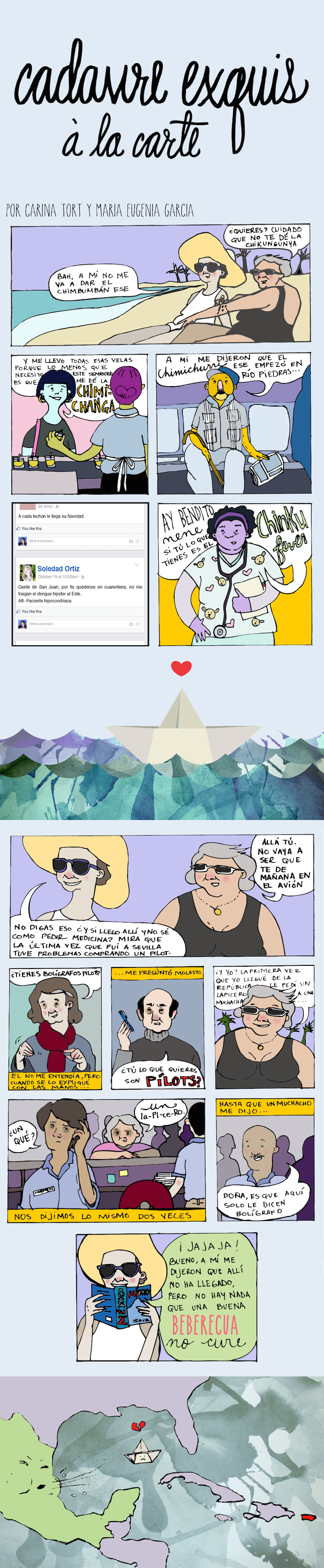

En Puerto Rico y otros países del Caribe, la posición de la mulata es un poco más “mainstream,” pero esta ilusión fue creada para establecer una identidad nacional sin enfrentar los problemas de racismo y sexismo en culturas pos-coloniales. Sería interesante si alguien se atreve a hacer una versión de “Dear White People” en Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Venezuela, o Colombia. ¿Cuáles serían las quejas sobre “micro-agresiones”? ¿Similares a las de los Estados Unidos, o bastante diferentes? ¿Cuales serían más dolorosas contemplar?

Esta semana en Nueva York (Octubre 23-25) se llevará a cabo una conferencia del AfroLatin@ Forum llamado “AfroLatin@s Now: Race Counts!” que busca hablar sobre estos asuntos. Yo voy a estar en un panel sobre la imagen y el impacto de AfroLatin@s en los medios de noticias y entretenimiento. Pensadores importantes como Juan Flores, Miriam Jiménez-Román, Pedro Noguera, Tania K. Hernández, y Luis Barrios también estarán presentes. Lo claro es que los AfroLatin@s enfrentan una doble-discriminación en ambos Estados Unidos y América Latina. Se trata de algo más obvio acá, y quizás algo más molestoso en nuestros países, donde existe la retórica de que no hay racismo porque se celebra de alguna manera la identidad multiracial.

Este ensayo de la compañera Mellisa M. Valle nos cuenta de las “micro-agresiones” que ha soportado como una AfroLatina en países como Colombia y Ecuador. De que la mulatez es una condición que se puede arreglar con un matrimonio correcto. De que los Afro-Latin@s, en ese respecto están en una condición de corregirse en el futuro si tienen la esperanza de llegar al ideal mestizo.

“Bring up racism amongst those from Latin America and you’ll often get an exasperated groan, followed by something about how class is the predominant stratifying principle in Latin America,” escribe Valle. “They will likely bring up the fluidity of racial boundaries as a way of suggesting that the struggles around this form of discrimination have their own set of particularities when in a different setting like Latin America, and that these particularities absolve them from dealing with contradictory experiences of Afro-Latin@s that reveal a peculiarly hidden racism.”

De verdad: necesitamos muchas otras versiones de Dear White People, hasta que se acabe la necesidad de hablar de nuestros asuntos escondidos.