Retornar a La Habana con Guillén Landrián

Semanas antes de morir, Nicolás Guillén Landrián se angustiaba desde su cama de hospital enumerando todo lo que tenía por hacer: «ponerme los dientes; pintar…» Era el viernes 13 de junio de 2003 y luchaba sin esperanzas contra un cáncer del páncreas. Su amigo Álvaro Rangel había traído una cámara de video consigo. Con ella registró detalles de la habitación: un retrato de Landrián con su compañera, Gretel; una foto panorámica de la caída de la habanera calle San Lázaro vista desde el lomo de la Colina Universitaria; un tomo de las poesías completas de Nicolás Guillén Batista; un plátano; vasijas y botellas entre bolsas de celofán.

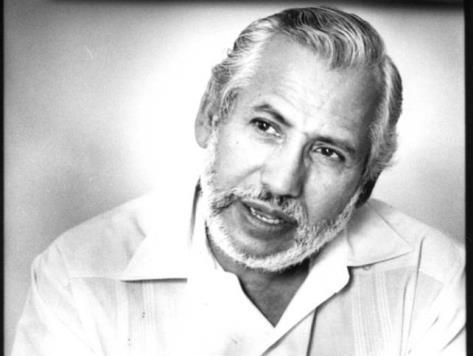

Semanas antes de morir, Nicolás Guillén Landrián se angustiaba desde su cama de hospital enumerando todo lo que tenía por hacer: «ponerme los dientes; pintar…» Era el viernes 13 de junio de 2003 y luchaba sin esperanzas contra un cáncer del páncreas. Su amigo Álvaro Rangel había traído una cámara de video consigo. Con ella registró detalles de la habitación: un retrato de Landrián con su compañera, Gretel; una foto panorámica de la caída de la habanera calle San Lázaro vista desde el lomo de la Colina Universitaria; un tomo de las poesías completas de Nicolás Guillén Batista; un plátano; vasijas y botellas entre bolsas de celofán.Landrián recitaba a Martí o conversaba de cosas triviales. En cierto momento jugueteó con la cámara. Uno de sus ojos enormes aparece de repente, sobredimensionado, en un plano en que la cámara desciende después de vagar dubitativa, sin consentir encuadre definitivo alguno. Su órbita de cíclope es todo el plano ahora, la única imagen, fantástica y casi monstruosa. Landrián examina con apariencia severa el dispositivo con el cual explorara su país lejano, en una época de la que hacia 2003 casi nadie se acordaba. Su ojo gigantesco devuelve la mirada, como mismo acostumbraban hacer los personajes de sus documentales, quienes te miran sin pudor.

A seguidas de estos fragmentos, el corto de Raydel Araoz y Julio Ramos, titulado Retornar a La Habana con Guillén Landrián (2013), inserta un detalle tomado de uno de los documentales dirigidos por su personaje, aquel donde los textos fotoanimados rezan: «El / Fin / Pero / No / Es / El / Fin». Se trata este de un leitmotiv de la obra documental de Landrián, siempre en busca de lo no finito, de la sustancia compleja de la vida, aborreciendo las fórmulas anquilosantes y preceptivas de las formas perfectas del arte, de la ideología política, de la moral.

A seguidas de estos fragmentos, el corto de Raydel Araoz y Julio Ramos, titulado Retornar a La Habana con Guillén Landrián (2013), inserta un detalle tomado de uno de los documentales dirigidos por su personaje, aquel donde los textos fotoanimados rezan: «El / Fin / Pero / No / Es / El / Fin». Se trata este de un leitmotiv de la obra documental de Landrián, siempre en busca de lo no finito, de la sustancia compleja de la vida, aborreciendo las fórmulas anquilosantes y preceptivas de las formas perfectas del arte, de la ideología política, de la moral.

Tratándose esta de una pieza que pretende ofrecer una semblanza acerca de uno de los cineastas más desconocidos, pero al propio tiempo más admirados del cine cubano, semejante pórtico no es un gesto menor. Si solamente hubiera aspirado a ofrecer datos biográficos y elementos de valor testimonial, ya con ello habría resultado valioso el acercamiento. Pero Retornar a La Habana… es, además, una aventura de lenguaje.

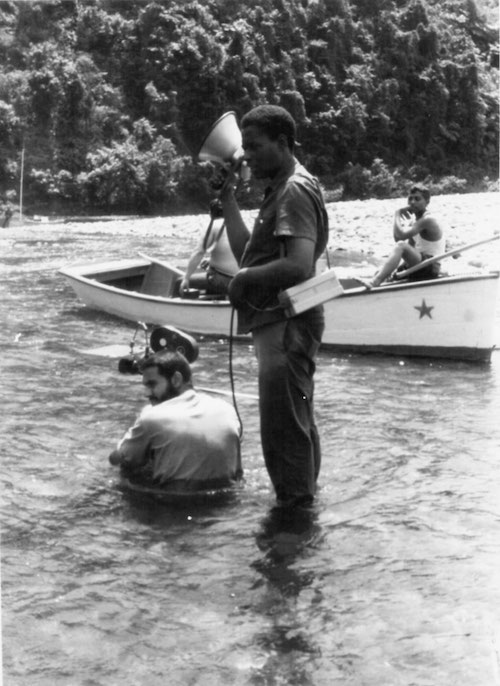

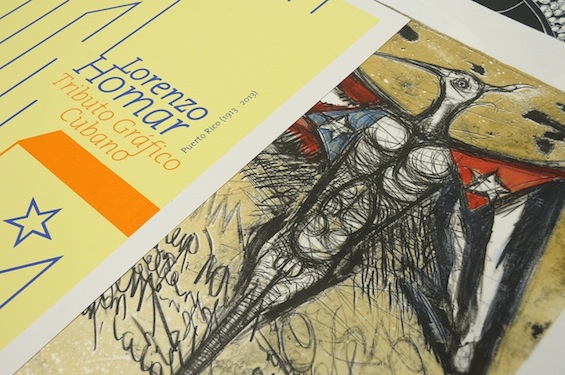

Raydel Araoz es uno de los realizadores independientes cubanos más activos y de voz singular de hoy. Julio Ramos, un destacado ensayista y profesor puertorriqueño con una larga relación con distintos aspectos de la cultura cubana. Ramos, quien tuviera la idea original, encabezara la investigación, realizara la entrevista que supone el material esencial de este documental y además lo produjera, llegó a este tema a partir de su trabajo como académico. Araoz lo alcanzó, como toda su generación de cineastas, por la vía de la admiración a la obra de uno de los referentes fundamentales de la no ficción cubana.

El centro de Retornar a La Habana… es el testimonio de Gretel Alfonso Fuentes, viuda de Landrián. Se trata de una entrevista donde Gretel se entrega sin pausa como el ser profundo y frágil que es. Una mujer que, en vez de tomar prestado el estereotipo doliente de la viuda, refiere su vida con Landrián con un amor tierno y memorable. Solo sus entonaciones y peculiar relato bastan para atrapar el interés. Los realizadores tuvieron en ella un personaje de privilegio, pero no quisieron conformarse con reunir información.

La entrevista, en este caso, es apenas un elemento sonoro que se presta a diversas reelaboraciones. Su encuadre obvia la corrección del plano medio o de la composición clásica. Aprovecha toda clase de encuadres fortuitos, navega el cuerpo y la habitación de apartamento habanero adonde Gretel ha regresado después de más de 10 años viviendo con Landrián en Estados Unidos. La ligereza de la cámara digital, e incluso una bien dosificada improvisación, consigue un nerviosismo de la puesta en cámara que nos entrega, además de la voz de Gretel, su lenguaje corporal, su ritmo vital y su universo particular. No hay aquí un respeto votivo a la figura entrevistada, sino su transformación en parte de la experiencia de historiar.

El montaje resuelve la fragmentación resultante en una estructura híbrida, donde caben animaciones 3D, rotoscopia, collages, infografías, sobreimpresiones e intervenciones del registro. Incluso los planos de función, obligadamente ilustrativa, son partícipes de un interés por reelaborar el documento que hace de lo contado (la Historia) parte de un imaginario adonde concurren además recortes de prensa, viejas fotos, más secuencias de Miami o New York registradas al efecto de mostrar ciertos itinerarios reales de la pareja. Varios segmentos exhiben una pulsión narrativa coherente con la representación de un universo donde cine, poesía, pintura, exilio y locura cohabitan en un todo extraño y único.

Semejantes recursos formales dan lugar a una estructura que pareciera, por un lado, dar cuenta de un punto de vista esquizofrénico, donde los bordes entre lo vivido y lo imaginado se borran. Por otro, de una suerte de recreación del particular estado de errancia del emigrado, de su descolocación, de esa conciencia permanente de residir en un no lugar, de construir una experiencia sensorial articulada con fragmentos.

Retornar a La Habana… hace referencia una y otra vez a las distintas estaciones de la vida de un hombre que no tuvo jamás reposo, que fue aplaudido y vituperado, que estuvo preso ocho años de su vida sin perpetrar crimen alguno, que estuvo por delante de todos los creadores de su generación y cuya luz fue ocultada hasta que acabó cegando a estos que no lo conocimos en vida. Tras la censura ejercida por más de 30 años sobre su obra cinematográfica, hoy, por suerte, sabemos. El epitafio en la tumba de Landrián en la habanera necrópolis de Colón («El hijo del hombre no tiene donde apoyar la cabeza») es negado en la admiración que hoy rendimos a esa «oscura cabeza negadora» y en la magnitud que ha alcanzado su obra.

Araoz y Ramos echan luz sobre una existencia desconocida, tapizada de leyendas y rumores acerca de quién era en realidad este artista sin cátedra ni estatua. A través de Gretel, abren un cofre de recuerdos de primera mano. Y no es la historia de una víctima lo que resulta de su trabajo, sino un tránsito a través del territorio desconocido de la biografía de Landrián. Manuel Zayas había hecho otro tanto con el legado por entonces desconocido de su filmografía en Café con leche (2003). Retornar a La Habana… completa, a 10 años de esa primera mirada y también a una década de la desaparición física del cineasta, una revisión que hace más acabado el trabajo de la memoria.

Pero antes hablé de la estructura de esta pieza. Quizás sea este rasgo su verdadero hallazgo. En vez de un orden cronológico tradicional, Araoz y Ramos escogen contar su historia mediante segmentos cuya trayectoria suele levantar capas de tiempo cada vez más espesas. No se trata de un flashback ni de una estructura circular, sino de una especial manera de leer los pliegues de la Historia como territorio fractal. El montaje narrativo de Retornar a La Habana… pareciera dialogar con parecida estructura, propuesta por el propio Landrián en uno de sus cortos más originales: Desde La Habana ¡1969! Recordar (1969). Allí el gesto memorial propone revisar el devenir de la reciente Historia de Cuba a saltos, desligándose del determinismo causalista y de cierto mecanicismo que quiso suponer la extinción de antiguas desigualdades tras el triunfo de la revolución socialista. En cambio, Landrián muestra aquí que los signos del racismo, la subalternidad social de la mujer, el subdesarrollo, permanecen vivos y actuantes. Y que la clausura del pretérito es un asunto oscuro e imprevisible.

El propósito de Araoz y Ramos es menos trascendental, pero alcanza una peculiar intensidad cuando logra que la Historia, la memoria, la evocación y los rastros materiales permanentes de la creación artística nos devuelvan al hombre en una cierta plenitud. Una plenitud que redondea la imagen de Gretel –quien ha confesado al inicio del documental su oposición a ver las imágenes del ser amado en sus horas finales, registradas por la cámara de video del amigo– ante un televisor, contemplando la grabación. Sus lágrimas serenas acaban por trastocar todo su testimonio en el encuentro final de la vida cotidiana, el dolor y el olvido, en una suerte de redención del cineasta por la memoria.

Si todavía alguien lo acusa, estas imágenes, las suyas mismas, nuestras palabras, lo exoneran para siempre. Como quiera que se coloquen las evidencias, la vida de Landrián solo puede referirse en la forma de una historia de amor.