Una flor de llanto: Cheo

Castillos de arena

regresan al mar,

el amor sincero

no muere jamás.

(“Castillos de arena”)

La recogía en el supermercado Villa Andalucía y de seguro ya la habríamos escuchado varias veces, en la radio, en los casetes, en el Panasonic de la casa. “Amada mía” era el mejor susurro que mi deseo adolescente podía robarle a la máquina de la salsa. Besarla luego, bajos sus acordes, era hacer del cuerpo la cámara de resonancias de una porfía; entre su lengua y la del sonero un oído parpadeaba como la lengua de una serpiente. Qué doble embeleso entre luces, sombras, estacionamientos, cristales condensados y un portón con un candado que siempre decía adiós. Cuando uno no sabía hablar de amores (si es que alguna vez eso se aprende) los silencios y los balbuceos tenían una razón de ser ante esa dicción melodiosa y bronca que además se acompañaba de dos sílabas como un uno dos, como las manos de un pegador fulminante, como un susurro: Cheo.Héctor Lavoe en “El cantante” ha dejado inscritos los nombres del sabor y el plante salsero. Allí está el código para la fácil-dificultad del cantar salsero, además de que nos dejó la vara con la que el “Cantante de los cantantes” deseaba ser medido. Estos son sus verdaderos pares: “Mi saludo a Celia, Rivera, Feliciano, esos son grandes cantores. Coro: Hoy te dedico mis mejores pregones./ Ellos cantan de verdad/ siempre ponen a gozar a la gente./ Coro: Hoy te dedico mis mejores pregones/ Escuchen bien su cantar/ aprendan de los mejores.” Hasta ayer, Cheo era el único que desde el lado de acá de la grabación podía devolverle el saludo a Lavoe con su voz, en vida. Hoy, allí los verán: Héctor Lavoe, Ismael Rivera, Celia Cruz y Cheo Feliciano, cuatro titanes custodian el pabellón de los salseros muertos.

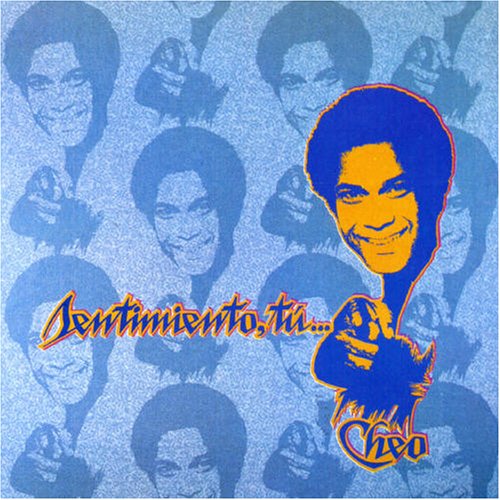

El silencio, el silencio atroz que me obliga a darle play, una y otra vez, a sus discos. Estas lágrimas, estas lágrimas que insisten y me recuerdan a aquel Cheo lloroso del 2006 ante el cuerpo muerto de Celia. Mis sollozos ante mi familia, desconsolado. ¿Por qué esto otra vez, sin aviso? Mi resistencia consciente a verlo en días recientes, mi negativa deliberada a escucharlo en su última presentación… Ná, ese que se murió no es Cheo. Embuste, eso es otro plan piloto del ELA. Qué va, quedao voy, quedao estoy con mi caratulita del 1980. Yo sé que el Cheo de Sentimiento, tú, ese que apunta con el dedo hacia nosotros, lo hacía solamente para mí. A mí me dedicaba el disco. El sentimiento era “yo”. Mía era esa sonrisa, y el “tú” me correspondía por derecho de escucha, ese “tú” me nombraba. No podía ser de otra manera, sobre todo, cuando mi amor servía la mirada cómplice luego de lo que acababa de suceder entre las palabras.

El silencio, el silencio atroz que me obliga a darle play, una y otra vez, a sus discos. Estas lágrimas, estas lágrimas que insisten y me recuerdan a aquel Cheo lloroso del 2006 ante el cuerpo muerto de Celia. Mis sollozos ante mi familia, desconsolado. ¿Por qué esto otra vez, sin aviso? Mi resistencia consciente a verlo en días recientes, mi negativa deliberada a escucharlo en su última presentación… Ná, ese que se murió no es Cheo. Embuste, eso es otro plan piloto del ELA. Qué va, quedao voy, quedao estoy con mi caratulita del 1980. Yo sé que el Cheo de Sentimiento, tú, ese que apunta con el dedo hacia nosotros, lo hacía solamente para mí. A mí me dedicaba el disco. El sentimiento era “yo”. Mía era esa sonrisa, y el “tú” me correspondía por derecho de escucha, ese “tú” me nombraba. No podía ser de otra manera, sobre todo, cuando mi amor servía la mirada cómplice luego de lo que acababa de suceder entre las palabras.

Como Tito Rodríguez, la dicción de Cheo recorría esa brumosa línea donde el canto y el decir se prestan el cuerpo: el abrazo de telas y suculencias que lo hace indistinguible de nuestras querencias y memorias, el abrazo acústico que lo ciñe de belleza y dulzura. Por eso vibran tan próximas sus palabras, tan efectivas sus exclamaciones. El habla de Cheo entre las canciones o al final de ellas era el trazo mismo de un acuerdo, de una sintonía afectiva, la confirmación de que usted no se acaba de inventar lo que sin duda ha sentido entre las imágenes que solo su voz dispone cual caverna zalamera.

No, no, no, no puedo y no quiero ensayar esa escritura. Estoy furioso, hecho mierda, encojonao, sin consuelo. Odio los postes, odio sus 78 años, odio las 4 y pico de la mañana, odio la carretera 176, odio el Jaguar, odio a Cupey, odio los que saben quién era, odio los especiales del Banco Popular, odio los que supieron su sabor, odio los que le dijeron tecato antes, viejito después, odio la estupidez de no ponerse el cinturón, odio a los periodistas (esto no es muy difícil), odio mis posteos en Facebook, odio (siempre) al aparato policiaco y ante todos odio esos letreros obscenos que quedan al pie de la carretera donde él dejo de respirar. Gabriel García M ¿Who? Esto se me pasará, no tengo escapatoria. Ya voy.

“no quiero que nadie llore,

si yo me muero mañana,

ay, que me lleven cantando salsa

y que siembren flores

allá en mi final morada”

(“Sobre una tumba humilde”)

¡Qué cojones! Muchas veces me he sublevado ante estos mandatos tan frecuentes en la musicalidad del Caribe. Me fascinan por su recurrencia y por su persistencia a través de los años. ¿Por qué prohibir a los vivos, a los seres queridos, incluso ante el cuerpo de su muerto más entrañado, llorarlo? ¿Por qué negarnos a atravesar el tan necesario duelo? Una respuesta rápida todavía no escuchaba la caja de resonancias desde donde emite la música mucho de su deseo de fiesta aún el día de su muerte. Uno imagina que se trata de otro avatar de esa joda innegociable tan nuestra, del desacato ante la contundencia de la tristeza, de la obligatoriedad de la alegría, de cierto espanto nervioso ante la victoria absoluta de la muerte. Pero entre más escuchaba, más sentía la tranquilidad, incluso el sosiego en la voz de aquel que se imaginaba muerto, que sabía de la inevitabilidad innegociable de la muerte. Y ahí se abalanzó la imagen cual fuete: el sonero que nos invita a no llorar el día de su muerte nunca se ha pensado superior a ella o incluso su vencedor. (Quien anda peleándose con la muerte eres tú, so mamao). El sonero, aún sabiéndose muerto insiste en su profesión, en proferir su saber y su verdad. El sonero no se enemista con la muerte, solo la resiste. Y su resistencia no aspira a conjurarla. Su canción es respuesta y réplica ante la sonrisa descarnada de la calavera. Y esa resistencia no guarda pretensiones de inmortalidad. La resiste desde la inquietud. El sonero descarga excitado los instrumentos de su musicalidad contra la certidumbre de la muerte: otra cosa no es el sabor. Más acá o allá de las creencias religiosas de los intérpretes, la musicalidad caribe devela que el enlace entre vida-muerte no es una relación, no es tan siquiera un forcejeo bobo entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. No se puede pelear contra algo, ni tan siquiera “salvarnos” de aquello, que escribe el signo mismo de nuestro estar aquí y ahora vivos. Si hubiera ocurrido alguna batalla, el músico sabe, desde la salida, que la muerte y lo que ella acarrea: la inevitabilidad del dolor, como la catástrofe y cese de nuestro cuerpo son imbatibles, que solo nos queda ante el accidente de estar vivos, alardear con este frágil tumbaíto, echárnosla desde el gozo transeúnte de nuestros cuerpos. Pues sí, cantamos, con Cheo y sin él, para negarle apenas por un instante otra satisfacción a la pena, otra deuda más al paso de los días, que resistimos su silencio y su poderío desde esa derrota tan nuestra y que tan bellamente sabe menearlo, pues como dice Tego Calderón: “ni sufriendo dejamos de ser felices”.

“Bueno, mi gente,

como se dice en un final

humildemente,

misión cumplida.”

(“Sobre una tumba humilde”)