El Kokobalé, Wakanda y The Woman King

“Si tú no sabes Kokobalé, no le vayas a tirar.” – Don Rafael Cepeda

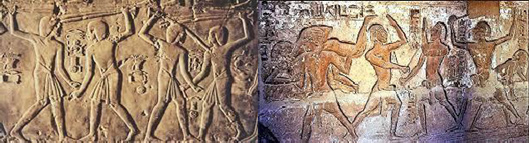

En los últimos años se han popularizado varias películas como Black Panther, Wakanda y The Woman King en las que se muestran guerreros y guerreras del continente africano. Ya sean estos personajes ficticios o históricos, lo cierto es que las tradiciones marciales han sido practicadas por varios grupos culturales del continente Áfricano. Evidencia de estas artes quedaron plasmadas miles de años atrás en las pirámides egipcias.

«¡Luchamos no sólo por hoy, sino por el futuro!» – The Woman King

Se suele pensar en Asia como el origen de las artes marciales. Sin embargo, dicha premisa está muy lejos de la realidad. África, al ser la madre ancestral de la humanidad, es desde tiempos inmemorables el origen de diferentes tradiciones marciales. Hasta el día de hoy existen varias manifestaciones de estas artes que se han popularizado a través de las redes sociales tales como:

- Dambe – pelea de Nigeria que utiliza puños y

- Laamb – tipo de lucha tradicional de

- NGolo – pelea ritual con patadas y acrobacias de Angola. Probablemente el ancestro africano de la capoeira.

- Nguni – pelea de palos de Sudáfrica. Se dice que Shaka Zulu y Nelson Mandela aprendieron dicho arte tradicional.

- Tahtib -pelea de palo

Donga – pelea de palo Etiope. – Tahtib – juego/pelea de palo Egipcio.

Estas son solo algunas de las tradiciones que existen hoy en África. Muchas de estas manifestaciones guerreras son acompañadas por tambores y música tradicional. Incluso los tambores anunciaban y acompañaban las guerras como dice el proverbio africano:

“No toques el tambor de guerra a menos que estés preparado para pelear.”

La herencia africana en América es inmensa y todavía no se ha explorado en su totalidad. En Puerto Rico y el Caribe esta herencia es evidente en la gente, la música, los tambores, los bailes, la cultura, la gastronomía, la espiritualidad y muchas otras manifestaciones, sin embargo:

¿Sabrá nuestro pueblo que existe un arte marcial afropuertorriqueño?

Black Panther, Wakanda y The Woman King traen a la mesa un tema poco estudiado, las tradicionales marciales o tradiciones guerreras africanas. Este escrito no intenta analizar estas películas sino exponer el hecho de que África tiene tradiciones marciales y que estas fueron traídas a las Américas. En Puerto Rico esta tradición marcial se llama Kokobalé (Cocobalé)1.

El Kokobalé es una tradición marcial de origen afropuertorriqueño que se practica con palos o machetes y el acompañamiento musical de la bomba puertorriqueña. Esta tradición incluye elementos de lucha, música, danza y ritos. El Kokobalé es el arte marcial afropuertorriqueño del cimarronaje.2

Foto descubierta por Gerardo Ferrao y Christian Rodriguez3

«Tenemos un arma para la que no están preparados». – King Ghezo, The Woman King

La Bomba, el Kokobalé y el Cimarronaje

Donde quiera que se cometió esclavitud hubo resistencia, lucha y cimarronaje. En Puerto Rico el Kokobalé fue uno de los medios por el cual el cimarronaje se llevó a cabo. Esta tradición está basada en saberes ancestrales africanos preservados en la tradición de la Bomba. Hablando del Kokobalé José Fernández nos dice

“En los tiempos de la esclavitud y durante el cimarronaje se empleó para desarrollar valentía, carácter, fortaleza y maña para enfrentar al enemigo. En Puerto Rico perduró como baile de bomba.”4

Para entender estos procesos y lo que es el Kokobalé debemos tener claros los conceptos de cimarrón y cimarronaje. Según Juan Manuel de la Serna:

“Hoy en día, en la cultura popular y política de América hispana se suele identificar la figura del cimarrón como la de aquel individuo africano o afrodescendiente que huía del aberrante sistema de esclavitud, el cual estuvo activo durante casi cuatrocientos años.”5

La palabra cimarrón tiene el sentido de algo salvaje, indómito, silvestre, libre. Los primeros cimarrones en las américas, antes de la introducción de esclavizados africanos, fueron los indígenas. Esto es importante mencionarlo porque bajo el yugo de la esclavitud se dieron alianzas entre los esclavizados indígenas y africanos para luchar contra el sistema que los oprimía.

Por otra parte, cimarronaje es todo proceso de resistencia, lucha y liberación de los indígenas, africanos y afrodescendientes esclavizados en América. Pedro Lebrón nos comenta que: “… el cimarronaje se puede concebir como la fuga de las instituciones deshumanizantes de la euromodernidad a través de una praxis decolonial… a partir de la memoria ancestral albergada en el cuerpo y en el alma.”6

No nos debe parecer extraño que las rebeliones, que son manifestaciones de cimarronaje, comenzarán en los barcos negreros. Preferir la muerte a la esclavitud fue una de esas primeras manifestaciones de resistencia. Es significativo para nuestros propósitos que el guionista del film Black Panther hiciera referencia a esto a través de su personaje de Killmonger al este comentar, “entiérrame en el océano con mis ancestros que saltaron de los barcos porque ellos sabían que la muerte era mejor que la esclavitud.”

El continente africano está repleto de tribus y naciones en las cuales existieron y existen expertos en el arte de la guerra, guerreras africanas y guerreros africanos. Basados en esta ‘memoria ancestral albergada en el cuerpo y en el alma’ en el Caribe surgen manifestaciones de estas tradiciones marciales, contextualizadas y aplicadas en el nuevo entorno. El Kokobalé es nuestra manifestación de estos saberes. José Fernandez lo describe de la siguiente manera:

“El Cocobalé era una lucha acompañada por el ritmo de tambores y baile. Su propósito era demostrar la habilidad y fortaleza en los contendientes, el respeto entre ellos y el respeto por las normas establecidas… Cada combatiente usaba un palo para defenderse. Debía demostrar ingenio y habilidad en su uso. Tener la misma arma establece igualdad. No había ventaja para ninguno. El propósito era ejercitarse, adquirir dominio propio del cuerpo y mejorar las destrezas de defensa.”7

Sobre la herencia ancestral o saberes ancestrales que trajeron los africanos a América y como estos se modifican y se adaptan a sus contextos dice Alvin O. Thompson8:

“Evidentemente, los africanos (que constituían la inmensa mayoría de las personas esclavizadas y de los cimarrones), llegaron con un acervo de pensamientos, ideologías, habilidades, etc. Esto formó la base de sus acciones, modificadas por las circunstancias de la esclavitud en el nuevo mundo, y por los nuevos ambientes físicos y sociales a los que fueron lanzados. Su notable flexibilidad y adaptabilidad, frente a la pesadilla que amenazaba con destruirlos, son atributos de su herencia ancestral, no menos importante que su propio ingenio y fuerza de voluntad.”

La música y las tradiciones marciales son parte de esa herencia que sirvieron de base para su defensa y sus luchas en las diferentes manifestaciones del cimarronaje. En Puerto Rico la bomba jugó un papel principal en las luchas por la búsqueda de la libertad. Así lo constata Guillermo Baralt su libro Esclavos Rebeldes. En este el investigador comenta que “el baile y el tambor creaban un sentido de cohesión en la población esclava. Sin embargo, el baile era sólo un disfraz para encubrir los fines subversivos de los esclavos.”9 Según el mismo autor “el número de conspiraciones conocidas para apoderarse de los pueblos y de la isla, más los incidentes para asesinar a los blancos, y particularmente a los mayordomos, sobrepasa los cuarenta intentos»10. El número de sublevaciones, según Baralt, pudiera ser mayor si se toma en consideración las fugas individuales y otros tipos de resistencia ancladas en la secretividad y el clandestinaje. El historiador Luis M. Diaz Soler también nos confirma el papel protagónico que tuvo la Bomba en la planificación de rebeliones cimarronas cuando dice:

“…se supo que los negros habían comenzado a tramar el movimiento desde antes de las fiestas de San Pedro, aprovechando esa festividad religiosa para reunirse en la población y ultimar algunos detalles. Con el pretexto de bailar una bomba, se reunieron el 9 de julio en el Salitral… El plan, según fue revelado por los esclavos capturados, era incendiar un extremo del pueblo creando un estado de confusión general. Aprovechando estas circunstancias, los negros abrirían los cuarteles de los esclavos de las haciendas circundantes. Los negros libertados se encargarían de asesinar algunos hacendados, asaltarían La Casa del Rey, apoderándose de las armas, y procederán a saquear las propiedades y asesinar a los blancos.”11

Estas conspiraciones y rebeliones se daban desde el batey de la bomba hasta los palenques o cimarronerías. Es en este contexto de conspiraciones y rebeliones con la bomba como vehículo y praxis liberadora/decolonial en que nace o más bien resurge el Kokobalé como una danza guerrera o como le llamamos comúnmente un “baile de bomba.”

El Kokobalé tiene su raíz en las artes guerreras africanas, con una gran influencia de las etnias bantú (Congo/Angola) y dahomeyana. Proponemos que el Kokobalé como “baile o juego” con palos era una forma de disimular el entrenamiento de esgrima de machete. Cabría preguntarse ¿Por qué se disimuló la esgrima como un juego? Recordemos, primero, que el machete era el instrumento de trabajo del esclavizado pero también era muy parecido a distintas armas o espadas africanas.

El machete en el centro de la bandera de Angola representa la producción agrícola y la lucha armada, conceptos que desde África al Caribe van de la mano.

No nos debe de extrañar que en el Reglamento de esclavos del 1826 se prohibiera el uso del machete con el objetivo de prevenir conspiraciones según indica Baralt en su estudio. Además, según el mismo reglamento, se procuraba que en todas las haciendas hubiera un lugar seguro, con llave para guardar los instrumentos de trabajo.”12

Además de prohibirles el machete fuera de los cañaverales otra estrategia que utilizaron los esclavizadores para evitar sublevaciones fue permitirles los toques de bomba. Como la mayoría de las “conspiraciones” se habían planificado en los bailes de bomba el mismo Reglamento de 1826, Capítulo VII, reguló también el baile. Dice Baralt: “Como las conspiraciones de Bayamón en el 1821, de Guayama y Naguabo en el 1823, de Ponce en el 1826 y la fuga de esclavos de Toa Baja en el 1823 se habían planeado durante las fiestas y los bailes de bomba, el capítulo VII, reglamentó las diversiones de esclavos.”13

Bajo este reglamento los bailes de bomba tenían que ser en días festivos y después de misa, los sexos separados, no podía venir nadie de afuera, tenía que ser hasta cierta hora y bajo la supervisión del amo o el mayordomo. Al parecer tanto el baile de bomba como un negro o negra con machete en mano eran la pesadilla de los esclavistas en la isla que a pesar de tener un imperio que los apoyaba, un ejército y preparación militar les aterrorizaban las habilidades guerreras de los esclavizados.

“A veces un ratón puede tumbar un elefante.” – King Ghezo en The Woman King

Es en este momento histórico y en este contexto donde entendemos que nace el Kokobalé como baile o juego de palo ya que se había prohibido el machete fuera del área de trabajo en las plantaciones o cañaverales, pero se les había permitido el baile de bomba. Noel Allende Goitía parece estar en acuerdo con esta postura cuando define el Kokobalé de la siguiente manera:

“El Cocobalé es una práctica danzaria afroboricua desarrollada por los guerreros esclavizados. Se podría especular que fue en respuesta a los reglamentos codificados en los Bandos contra la raza negra y los Bandos de policía y buen gobierno, que castigaba con duras penas a negros y mulatos por portar armas. El Cocobalé es pariente de las danzas de stick fight, practicado a través de las Antillas inglesas, francesas, holandesas y danesas, y la capoeira, en Brasil.”14

Obviamente en las luchas cimarronas las técnicas aprendidas se alejaban del baile, del juego, de los tambores y se transformaban en esgrima de palo o machete.

Debemos mencionar que en diferentes partes de África los palos se usan como instrumentos de guerra por sí solos. Los tambores, el baile y las artes marciales africanas se usaban como instrumentos de guerra en distintas partes del continente Africano. Don Ohadike menciona que “existe evidencia del uso de tambores para convocar guerreros al combate.” 15

El Kokobalé Contemporáneo

Luego de la abolición en 1873 el Kokobalé se preservó entre las comunidades bomberas de Puerto Rico y fue preservado hasta el día de hoy por la familia Cepeda y promovido por Proyecto Kokobalé. El Kokobalé además de ser un baile o juego de palo también se utilizó como método de resolución de conflictos donde las personas convertían el batey de Bomba en un ‘campo de honor’. Don Rafael Cepeda hablando del Kokobalé dice:

“El Kokobalé se baila con dos palos, como una lucha. Hay quien se raja la cabeza bailándolo.”16

Familia Cepeda jugando Kokobalé. Fotos suministradas por José Cepeda

Como mencionamos antes los saberes ancestrales traídos por los africanos a las Américas fueron diversos y no se limitan a la música y gastronomía. Las tradiciones marciales son uno de estos saberes y quizá el menos explorado en Puerto Rico. El Kokobalé no se da en el vacío, existen varias manifestaciones de artes marciales afrodiaspóricas en el Caribe y en América en general. Muchas de estas manifestaciones son evidentemente tradiciones hermanas al Kokobalé que parten de los mismos saberes ancestrales traídos de diversas culturas del continente africano pero que en cada isla o país se adaptó a su realidad y adquirieron variaciones regionales. T.J. Desch Obi hablando de las artes marciales afrodiaspóricas dice:

«antes de entrar en acción. Danzas militares acompañadas por toques elaborados de tambor era y sigue siendo parte de la cultura africana, una forma de ejercicio y preparación militar.”

“El uso continuo de las artes marciales en los rituales de desempeño comunitario, en la resolución de conflictos, en el cortejo y en el honor en las Américas era igualmente importante para los africanos esclavizados. Este aspecto cultural actuaba como una forma de defensa social y psicológica contra la violencia simbólica de la esclavitud racial. La ideología del racismo que sustentaba el sistema esclavista presentaba una imagen predominante de los africanos sin cultura, historia ni honor. Al utilizar estas artes marciales para reafirmar su autoestima, emprendían una lucha igualmente importante contra la violencia simbólica que todavía afecta a sus descendientes en América.”17

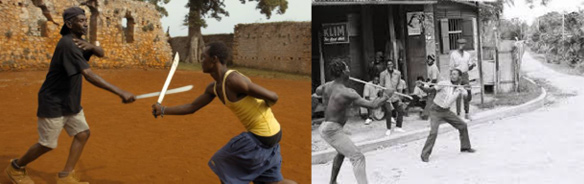

Lo mismo sucede con las tradiciones musicales de tambor, hermanas de nuestra bomba. Algunas de estas tradiciones marciales son:

- Tiré Machet y Conba Batón en Haití.

- El juego de Maní en

- Ladja/Danmyé y Ladja Batón en

- Mayolé en

- Kalenda en Trinidad y

- Sticklicking en

Tiré Machét de Haití y Kalenda de Trinidad en los 1970. Extraidas del Internet

Hablando sobre las diferentes manifestaciones marciales en el Caribe el musico e investigador Tato Torres nos comenta que “la presencia común de varios bailes de combate similares de claro origen africano a través de las Américas sugiere que estas tradiciones eran también comunes en Puerto Rico. El llamado «Cocobalé», como todos los demás bailes de bomba, probablemente tomó una variedad de formas a través de la isla. El «Cocobalé», según la literatura disponible y las descripciones orales, probablemente fue una interpretación puertorriqueña de esta tradición africana, afroamericana y afro-caribeña.”18

Augustin (Agostino) Brunias (1728-1796)

A Cudgelling Match between English and French Negroes in the Island of Dominica

La tradición marcial afrodiaspórica más popular es la Capoeira de Brasil. Assunção hablando de la historia de la Capoeira y su contexto en el Atlántico negro nos confirma lo antes mencionado cuando dice que “la lucha con palos constituía el juego de combate más extendido en el Caribe y también se practicaba en Brasil. La predilección de los esclavos varones por la lucha con palos se conoce desde el período colonial tardío. Se practicaba (y a menudo se sigue practicando) en varias islas, independientemente de su amo colonial: Trinidad, Carriacou, Dominica, Haití y probablemente muchas otras. Moreau de Saint-Méry nos proporcionó una descripción crucial del siglo XVIII para la colonia francesa de Saint Domingue (Haití). Según él, los esclavos utilizaban los palos de lucha en dos circunstancias: en peleas reales entre ellos, o en contiendas amistosas («une espèce de lutte» o «joute»).” 19

Estas luchas con palo y con machete existieron y existen en todo el Caribe. Y como dijo el personaje T’Challa en la película Black Panther, «hoy, más que nunca, las ilusiones de división amenazan nuestra propia existencia. Todos conocemos la verdad: es más lo que nos une que lo que nos separa. Pero en tiempos de crisis los sabios construyen puentes, mientras que los necios levantan barreras. Debemos encontrar la manera de cuidarnos unos a otros, como si fuéramos una sola tribu».

En Puerto Rico los efectos de la colonización han sido inmensurables. Ha habido un intento sistemático de borrar de nuestra historia, y así de nuestra conciencia colectiva, todo rastro de lucha, resistencia y revolución. La falsa imagen de una población indígena, afrodescendiente y criolla sumisa son ejemplos de lo que llamamos mentes colonizadas las cuales intentan suprimir o negar cualquier acto de lucha y resistencia como el Kokobalé. Esto es un intento de colonizar nuestra historia, mente y espíritu. Sin embargo, Puerto Rico no es la excepción en la transmisión de artes guerreras ni en el espíritu de lucha y resistencia..

Don Pedro Albizu Campos menciona algunas de las artes marciales que se practicaban en la isla en “los tiempos de España” cuando dijo:

«¿Hasta cuando váis a ser esclavos en vuestra propia tierra? … … Ninguno de vosotros sabe el uso de las armas. ¿Cuántos de vosotros sabéis tirar, pero tirar bien?

¿Cuántos conocen la esgrima del machete que conocía todo jíbaro, la esgrima del palo, la esgrima del puñal, del sable, del florete, las artes de la defensa propia? En tiempos de España se cultivaba eso; pero ahora todos podéis hablar mucho, insultaros los unos a los otros, pero no podéis desafiar a un hombre al campo del honor. ¿Cuántos de vosotros tenéis vivo eso en vuestras conciencias? Y esa es

la disciplina personal. Porque las armas no se inventaron para la alevosía, para el asesinato; se inventaron para imponer el respeto del honor individual, el respeto del honor de la familia, el respeto y el honor de la patria, de la dignidad humana en todo momento. Y los hombres de honor no son alevosos; son incapaces del asesinato, de la traición, de la delación; y esos son motores internos, son disciplinas internas que hay que cultivar para que un hombre sea libre «20

Opino que es a estas disciplinas internas que el Doctor Ramón Emeterio Betances hace referencia cuando dijo:

“Querer ser libre es empezar a serlo.”

La libertad es central tanto en la bomba como en el Kokobale.. Frederick Douglas hablando de la esclavitud dijo:

«…esta ha recibido muchos nombres, y se llamará a sí misma con otro nombre más; y tú y yo y todos nosotros debemos esperar para ver qué nueva forma asumirá este viejo monstruo, en qué nueva piel saldrá esta vieja serpiente».

Más allá de los beneficios físicos y psicoemocionales que puede proveer el Kokobalé moderno, siempre van a aparecer nuevas formas de opresión y esclavitud. Entendiendo la naturaleza cambiante de este ‘viejo monstruo’ nos urge investigar, rescatar y promover el Kokobalé para que las próximas generaciones tengan herramientas para identificarlo y combatirlo. Es por esto que siempre va a ser relevante el espacio de libertad y conspiración que nos provee el batey de la bomba y el espíritu de resistencia, lucha y cimarronaje que nos aporta el Kokobalé para la búsqueda de nuevas libertades.

Algunos se preguntarán, ¿Qué relevancia tiene la bomba y el Kokobalé en tiempos modernos? Mi respuesta sería, la misma que tiene la libertad.

Notas

1 Cocobalé o Kokobalé son lo mismo. Con “c” corresponde al lenguaje español y con “k” al kreyol (creol o criollo). He dejado ambas formas de escribirlo para familiarizar al lector con las variaciones.

2 Definición de Proyecto Kokobalé

3 Fernández, De bomba y de bombeadores,189-193.

4 Fernández, De bomba y de bombeadores, 74-75

5 De la Serna, De la libertad y la abolición, 40.

6 Lebrón, Filosofía del Cimarronaje, 39

7 Fernández, De bomba y de bombeadores, 74-75

8 Thompson, Huida a la libertad, 14.

9 Baralt, Esclavos Rebeldes, 66.

10 Baralt, Esclavos Rebeldes, 11.

11 Soler, Historia de la Esclavitud Negra en Puerto Rico, 214.

12 Baralt, Esclavos Rebeldes, 68.

13 Baralt, Esclavos Rebeldes, 70.

14 Allende Goitía, Las músicas de las identidades post-puertorriqueñas, 7 de Marzo de 2022, https://www.80grados.net/las-musicas-de-las-identidades-post-puertorriquenas/

15 Ohadike, Sacred Drums of Liberation, 4-5. “Evidencia del uso de tambores para convocar guerreros al combate han sido reportados de diferentes partes de África. Por ejemplo, G.C.K Gwassa ha explicado que en ciertas partes de África precolonial, el lilunga o kiligondo (tambores de guerra) eran usualmente tocados de cierta manera para avisar a miembros del clan de un peligro en común o para convocarlos a la guerra. Esta costumbre fue tan fuerte en el Congo, anota John Thornton, que “bailar una danza de guerra (sangamento) era usualmente sinónimo de declaración de guerra.” Esta costumbre fue reproducida durante la Rebelión de Stono de 1739 en Carolina del Sur, cuando los esclavos usaron tambores para convocar a otros esclavos de las plantaciones vecinas y ellos bailaron

16 Cepeda, El Patriarca de la Bomba, Umblina Umblé.

17 Desch Obi, Fighting for Honor, 12-13.

18 Torres Sáez, Cocobalé: artes marciales africanas en la bomba, Güiro y Maraca vol. 5. núm.. 1, 16.

19 Assunção, Capoeira: The history of an Afro Brazilian Martial Art,. 57.

20 Extracto preparado por Tato Torres basado en las Obras Escogidas de Pedro Albizu Cambos.

Bibliografía

Cepeda Atiles, Rafael. 1976. El Patriarca de la Bomba. Discos Cangrejo.

Torres Saez, Carlos “Tato”. 2001. Cocobalé: artes marciales africanas en la bomba Revista Guiro y Maraca vol. 5. num. 1

Morales Fernández, José. 2021. De bomba y bombeadores. Columbia, SC, EE.UU.

González, Lydia Milagros. Vega, Ana Lydia. 1989. El machete de Ogún. Las luchas de los esclavos en Puerto Rico (Siglo XIX). Centro de estudios de la realidad puertorriqueña.

Allende Goitía, Noel. 2022. Las músicas de las identidades post-puertorriqueñas, https://www.80grados.net/las-musicas-de-las-identidades-post-puertorriquenas/

Desch Obi, T.J. 2008. Fighting for Honor. The History of African Martial Arts Traditions in the Atlantic World.University of South Carolina Press.

Baralt, Guillermo A. 1981. Esclavos Rebeldes. Conspiraciones y sublevaciones de esclavos en Puerto Rico (1795-1873). Ediciones Huracán.

Nistal-Moret, Benjamin . 1984. Esclavos, Prófugos y Cimarrones; Puerto Rico, 1770- 1870 Editorial de la Universidad de Puerto Rico.

Lebrón Ortiz, Pedro. 2020. Filosofía del Cimarronaje. Editora Educación Emergente Díaz Soler, Luis M. 1953 Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico. Editorial de

la Universidad de Puerto Rico.

De la Serna, Manuel. 2010. De la libertad y la abolición. Centro de estudios mexicanos y centroamericanos.

Thompson, Alvin O. 2005. Huida a la libertad. Fugitivos y Cimarrones africanos en el Caribe. Siglo veintiuno editores.

Röhrig Assunção, Matthias. 2005. Capoeira: The history of an Afro Brazilian Martial Art. Routledge, Taylor & Francis Group.

Ohadike, Don C. 2007. Sacred Drums of Liberation. Africa World Press, Inc.