Memorias III: De Nueva York a «Che»

Recap del episodio anterior:

Un ocelote saltó en el Village (80-2):

La lucha de Sandino y su pueblo había trasvasado su generación y sus descendientes seguían combatiendo en toda Nicaragua contra el heredero de la dinastía de dictadores impuesta por los gringos en Nicaragua: Anastasio (Tachito) Somoza Debayle, con su cara de demente siniestro.

La lucha de Sandino y su pueblo había trasvasado su generación y sus descendientes seguían combatiendo en toda Nicaragua contra el heredero de la dinastía de dictadores impuesta por los gringos en Nicaragua: Anastasio (Tachito) Somoza Debayle, con su cara de demente siniestro.

La película cada día se ponía mejor.

Diantre: ¿cómo rayos se hacen las películas?

***

(continuación)

80-3

Zambullí profundo en la charca transparente de mis recuerdos en busca de mi rollo con el cine y en el revolú de burbujas que se formó con mi chapaleteo hacia los rincones más remotos de mi psiquis comenzaron a subir imágenes reflejadas en el espejo de las burbujas plateadas que flotaban hacia la superficie de la consciencia desde prácticamente el momento en que mi ser despertó a la vida y supe que estaba aquí…y ahí ya estaba el cine. Ruic, ruic, ruic…El plafón blanco de tablas amachimbradas del balcón de mi casa en la calle Sol 38 en el casco de Ponce se mecía pa’cá y pa’llá. En ese primer momento de consciencia de estar en el mundo yo no sabía lo que era un plafón, ni tablas amachimbradas, ni el color blanco, ni la calle Sol, ni Ponce, ni lo que era ese ruidito ruic, ruic, ruic, ni el que le seguía uiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr…ni tampoco conocía la voz que me llamaba:

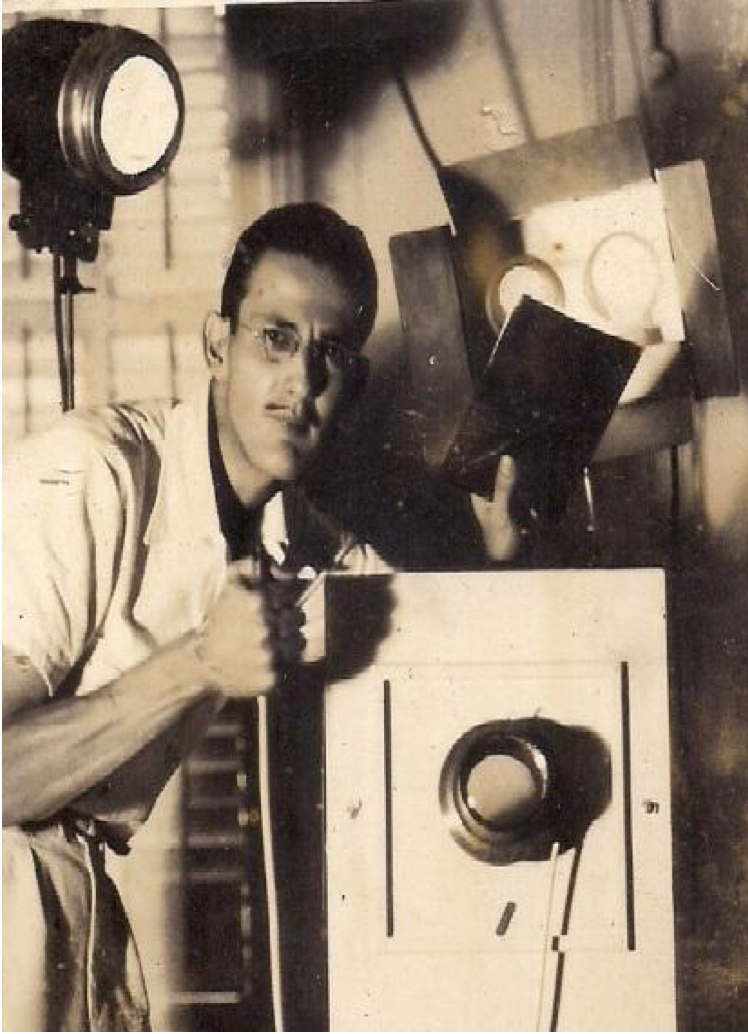

–Lin, Lin…mira, mira…– me llamaba Manolín, mi papá, a quien tampoco conocía, pero el sonido de su voz atrajo mi atención que estaba entretenida y fija en el vaivén del plafón y al bajar mi vista, buscando el origen de la voz, me topé con la imagen del Viejo con su bigote finito,  su pelo negro, lacio, peinado pa’tras –lambío de vaca– sus espejuelos de alambre dorados, su lunar en la mejilla derecha y su sonrisa pícara filmándome con una 8mm: uiiirrrrrrrrrr…mientras la hamaca del balcón se mecía de un lado a otro. Clic y ruic, ruic, ruic, mi papá, Manolín Texera (o Tejera), el Viejo, le daba cuerda a la 8mm. Me tenía sostenido entre sus piernas para que no me cayera y me debe haber parecido cómica su cara porque me reí…

su pelo negro, lacio, peinado pa’tras –lambío de vaca– sus espejuelos de alambre dorados, su lunar en la mejilla derecha y su sonrisa pícara filmándome con una 8mm: uiiirrrrrrrrrr…mientras la hamaca del balcón se mecía de un lado a otro. Clic y ruic, ruic, ruic, mi papá, Manolín Texera (o Tejera), el Viejo, le daba cuerda a la 8mm. Me tenía sostenido entre sus piernas para que no me cayera y me debe haber parecido cómica su cara porque me reí…

–Mira Manolín se está riendo filma, filma– dijo entusiasmada mi mamá, Denise, Dida, como le decía mi papá, y me volvió a filmar…uiiirrrrrrrrr….

—Mira qué lindo sonríe el Canito mío, Manolín, filma, filma… — y Dida se puso a cantar:

—Conejito saltarín,

contigo quisiera estar

y luego poder cantar

sipi, sipi, sipi-zás…

Según Dida cantaba, yo reía más y ella iba acercando su rostro –el más precioso que yo jamás había visto (claro, era el segundo rostro que veía en mi corta vida consciente)– y su entorno olía a flores (que todavía no sabía lo que eran), a Narcisos Negros, su perfume favorito; y yo embelesado la miraba y sonreía y sonreía perdidamente enamorado de mi mamá.

Uiiirrrrrrrrr, Manolín, mi papá, filmó y movió la 8mm de mí hacia Dida, que sostenía a Cheo de meses, sentada en una silla blanca de mimbre de espaldar alto y siguió moviendo la cámara hasta Denisita, paradita al lado de Dida, en su trajecito blanco con trutrús bordados en el cuello y las mangas, preciosa, al lado de Dida/Denise/Mami/la Vieja/Mañi. Rosa Inés, la Jueya, todavía no había nacido, pero aprovecho para recordarla. Eran como las seis de la tarde y estábamos todos bañaditos y olorosos alrededor de la hamaca del Viejo, colgada en la esquina este del balcón del segundo piso de Sol 38 altos,

nuestra casa, disfrutando del fin de la tarde mientras el sol se derrumbaba por encima del Cine Habana; claro, yo no sabía ni lo que era Cine y mucho menos Habana.

En el espejo de otra burbuja plateada donde se fijaban y se enfocaban mis recuerdos borrosos, me vi andando de la mano de mi mamá bordeando la Plaza de las Delicias frente al Banco Crédito, justo donde Echegaray paraba los coches de caballos, en dirección a la calle Marina. Yo llevaba la mano

sobre la quijada izquierda, con cara de pocos amigos, apenas soportando un dolor de muela monumental que latía y retumbaba en mi cabeza. Mi mamá me miraba todo el tiempo y en su cara se transparentaba un sufrimiento peor que el mío, porque las mamás son así.

Subimos por la Marina hasta la Aurora y giramos a la derecha en la esquina de la Masacre y entramos directo al consultorio de la Dra. Sara Negrón, la dentista, que nos esperaba. Como era la primera vez que iba al dentista me quedé pasmado con la parafernalia y el decorado; todo lo miraba. Me sentaron en la silla y Sara —así le decía Mami— me pidió que abriera la boca grande que le indicara con la lengua dónde me dolía y metió un espejito.

—Mira Denise, ahí está el problema…— arqueó las cejas y le hizo una seña a Mami y se alejaron de mí y empezaron a hablar bajito.

Yo me entretuve mirando el agua que circulaba en un plato redondo de mármol verde claro que tenía un hoyito en el medio por donde se escurría el agua. No tardaron en regresar y mi mamá venía con su cara linda compungida y los ojos aguados y Sara muy seria. Sentí la complicidad entre ellas mientras se acercaban a la silla, y al llegar mi mamá me agarró la mano. Yo me entristecí al ver a mi mamá dolida y no percibí cuando Sara se aproximó y me pidió que abriera de nuevo la boca bien grande. Obedecí. Supe que algo iba a pasar porque Mami me apretó la mano con fuerza. Sólo vi el celaje de una jeringuilla con una aguja enorme —o por lo menos así la vi— y enseguida tres o cuatro puyazos que era el dolor más profundo que yo había sentido en mi corta vida. Pero no lo fue por mucho tiempo, porque entonces Sara soltó la jeringuilla en manos de su ayudante y regresó a mi boca con un alicate. Yo ya estaba ejmelena’o llorando, pidiéndole explicaciones con la mirada a mi mamá por esa cruel traición, cuando el dolor de los puyazos se hizo nada al Sara arrancar de dos jalones violentos, a sangre fría, la muela picada culpable de mi dolor, pero con un dolor superlativo que opacó los dos primeros, ya que las raíces de la muela eran profundas y curvas, así que los jalones desgarraron sin piedad la encía alrededor de la culpable; y el volumen de mi llanto aumentó proporcionalmente a la violencia de los jalones y vi por primera vez en mi vida un fogonazo rojo y muchas estrellitas de colores revoloteando alrededor de mi dolor, igual que en los paquines que mami me compraba en el Candy & Magazine Store de la calle Isabel.

De esa misma forma aumentó la presión de la mano de mi mamá sobre la mía dejándome saber que a ella le había dolido —más que a mí— el complot con Sara y la traición. Sara me hizo escupir el sangrero en el platito de mármol verde y ahí supe cuál era su función. Me colocó un algodón con agua de hamamelis encima del hueco que quedó sustituyendo la muela culpable y me instruyó a que lo mordiera con suavidad. Sara se inclinó sobre la silla y me contó con mucho cariño lo que Denise y ella habían hablado bajito cuando, minutos antes, se habían alejado de mí para que no oyera: que la anestesia, para que no doliera la extracción, no iba a agarrar porque la muela picada tenía un flemón y que había que decidir si sufrías tres o cuatro días de dolor y malestar de estómago con los antibióticos para bajar el flemón; o se arrancaba así con poca anestesia —o ninguna— y se acababa el sufrimiento rápido, a sangre fría. Y que mi mamá, porque no quería verme sufrir tres o cuatro días y porque era una mujer de armas tomar, había decidido por la vía de menos sufrimiento. Deben estar preguntándose qué rayos tiene que ver la sacada de una muela con el cine, pero aquí viene.

Al desandar el camino de vuelta a nuestro vecindario, Dida no me dijo nada, pero al llegar a la esquina de la León y la Sol frente al Café Habana, donde se reunían todos los músicos y bohemios de Ponce, en vez de doblar a la derecha hacia Sol 38, giró a la izquierda, cruzó la calle León, se paró frente a la bandeja de dulces de Maruca, frente al Cine Habana, me compró un Tootsie Roll, que era el dulce que más me gustaba, compró su entrada —yo era chiquito y no pagaba— y entramos al cine.

Al desandar el camino de vuelta a nuestro vecindario, Dida no me dijo nada, pero al llegar a la esquina de la León y la Sol frente al Café Habana, donde se reunían todos los músicos y bohemios de Ponce, en vez de doblar a la derecha hacia Sol 38, giró a la izquierda, cruzó la calle León, se paró frente a la bandeja de dulces de Maruca, frente al Cine Habana, me compró un Tootsie Roll, que era el dulce que más me gustaba, compró su entrada —yo era chiquito y no pagaba— y entramos al cine.

Era mi primera vez. Daban una película animada de Disney: Ichabod & Mr. Toad: que reunía dos historias: El jinete sin cabeza (The legend of Sleepy Hollow, basada en el cuento homónimo de Washington Irving) y El vient entre los sauces (Wind in the willows, basada en la novela de Kenneth Grahame del mismo nombre).

Llegamos justo cuando quitaron el último clisé comercial y apenas nos sentamos, bien cerca de la pantalla, se oscureció el teatro y empezó la peli. Desde el primer cuadro con el logo de RKO Pictures y los primeros acordes juguetones que acompañaban la presentación de la peli, cantada por Bing Crosby, me di cuenta que era como un paquín, pero con música y hablado en vez de los globitos de diálogo de los paquines (yo nunca había ido al cine y la única referencia que tenía ante lo que se descortinaba ante mis ojos atónitos eran los paquines), pero mucho más brillantes y transparentes los colores, y la luz, bien marcada, pintaba todas las escenas. Al instante se me olvidó la reciente tortura de la muela, la “traición” de mi mamá, y se me cayó la quijada al ver como la cámara atravesaba un vitral colorido, entraba en una biblioteca, llegaba a un estante, un libro salía volando del estante y caía suavemente sobre una mesa; se abría en la página del título del libro que se transformaba en dibujo animado y comenzaba la historia del jinete sin cabeza. Yo quedé secuestrado y mesmerizado por la profusión de imágenes y sonidos preciosos y me entregué al cuento. Mi mamá me vio tan hipnotizado –ni siquiera mordía mi Tootsie Roll– que sonrió satisfecha por el buen desenlace del “drama” de la muela, y su mágica receta para hacerme olvidar mi sufrimiento, me echó el brazo y se dejó llevar, también, para dentro de la pantalla luminosa.

Me reí mucho con la figura ridícula de Ichabod Crane, su pronunciada manzana de Adán, su hambre de barril sin fondo que se tragaba todo entero sin masticar; quedé prendado de Katrina van Tassel y morí de miedo cuando, en la noche tenebrosa, al cruzar el bosque lleno de criaturas terroríficas, el jinete sin cabeza persigue al miedoso Ichabod y en el clímax de la escena le arroja su cabeza de calabaza encendida.

Me dio un escalofrío de miedo y mi mamá, que observaba todo el tiempo mis reacciones, sintió mi terror y me apretó con su brazo para protegerme. Ni la miré, absorto en el sentimiento de terror que nunca antes había sentido, pero sabía que ella estaba ahí, como una fortaleza amurallada, cuidándome. De El viento en los sauces saqué mi odio proverbial a las cadenas y mi indisoluble adhesión a la amistad, a la camaradería, al trabajo en grupo, al colectivo.

Al salir del Habana emocionado e inspirado por la vivencia vicaria del cine –con mi Tootsie Roll milagrosamente intocado– bombardeé a Dida con mil preguntas mientras cruzábamos de la León a la Sol y pasábamos frente al espejo cómico que Ramón Enrique había incrustado en la fachada de la Mueblería Valdejulli & Segarra, justo en esa esquina. Mi mamá me explicó por encimita como era que funcionaba la magia de la proyección del haz de luz que arrojaba las imágenes a la distancia y pintaba un cuadro de luz sobre la pantalla plateada. Me pidió que si quería saber más, le preguntara a mi papá Manolín, que  era fotógrafo, el cine parte de su profesión y sabía con exactitud los detalles de ese arte y de esa técnica. Mi fascinación con el cine fue tal que volvía a mi mamá loca para que me llevara al cine por las tardes cuando salía de la escuela y así lo hizo un par de veces, a la tanda de las 4, pero al poco tiempo nació la Jueya y ya se le complicó la vida a mi mamá, que además era trabajadora social en las escuelas de la Playa de Ponce, pero se las ingenió para complacerme y cultivar en mí esa inclinación por el séptimo arte. Llamaba por teléfono a Carmen, la taquillera del Cine Broadway, y le decía que yo iba solito, que me esperara, y que Valentín, el ujier, con su linterna, me sentara bien al frente como a nosotros nos gustaba. Ahí bajaba conmigo, me cruzaba al otro lado de la calle Sol y yo entonces andaba solito media cuadra al este en la Sol y media cuadra hacia el sur en la Mayor y ya estaba en el Broadway, justo al lado de la Ebanistería García de don Mario, el papá de Joe y Nano, amigos de toda la vida, que vivían en la Mayor a la vuelta de la esquina, al lado del Colmado y Bar El Imparcial.

era fotógrafo, el cine parte de su profesión y sabía con exactitud los detalles de ese arte y de esa técnica. Mi fascinación con el cine fue tal que volvía a mi mamá loca para que me llevara al cine por las tardes cuando salía de la escuela y así lo hizo un par de veces, a la tanda de las 4, pero al poco tiempo nació la Jueya y ya se le complicó la vida a mi mamá, que además era trabajadora social en las escuelas de la Playa de Ponce, pero se las ingenió para complacerme y cultivar en mí esa inclinación por el séptimo arte. Llamaba por teléfono a Carmen, la taquillera del Cine Broadway, y le decía que yo iba solito, que me esperara, y que Valentín, el ujier, con su linterna, me sentara bien al frente como a nosotros nos gustaba. Ahí bajaba conmigo, me cruzaba al otro lado de la calle Sol y yo entonces andaba solito media cuadra al este en la Sol y media cuadra hacia el sur en la Mayor y ya estaba en el Broadway, justo al lado de la Ebanistería García de don Mario, el papá de Joe y Nano, amigos de toda la vida, que vivían en la Mayor a la vuelta de la esquina, al lado del Colmado y Bar El Imparcial.

En mi vecindario en el Barrio Quinto del casco de Ponce había tres cines bien cerquita: los que ya conocen: Habana y Broadway; y el Fox Delicias a tres cuadras, en el costado norte de la Plaza de las Delicias.

Al principio –a los 5, 6 años iba yo solo, por las tardes después de la escuela, a ver películas –por lo general en blanco y negro– de vaqueros: primero de Tom Mix, Buck Jones, Hopalong Cassidy, los Tres Valientes y Bob Steele; y más tarde de Wild Bill Elliot, Gene Autry, Roy Rogers, Rex Allen y Durango Kid (Charles Starrett ). Claro que al llegar a casa, justo para la cena, abrumaba al Viejo en la mesa con preguntas: ¿Por qué los vaqueros se la pasan matando a los indios? ¿Por qué son tan abusadores: ellos con Winchesters de repetición y los indios a puro arco y flecha? ¿Por qué había tanto bandido en el Oeste americano? Y el viejo, cuyo hobby era la historia, y era muy irónico e incrédulo, me daba las primeras claves para no creer lo que veía en la pantalla a pies juntillas y me animaba a que leyera sobre la historia del Viejo Oeste y formara mi propia opinión. Ya yo leía paquines vorazmente, especialmente los Clásicos Ilustrados –que venían de México–, y después de leer el paquín, el Viejo me inducía a leer el libro contando detalles atractivos que no estaban en los paquines. Así fue como me inició en la lectura con Los tres mosqueteros, Veinte años después y el Vizconde de Bragelonne de Alejandro Dumas que eran como episodios, pero en forma de novela y quedé fascinado con el género de la novela histórica para siempre.

Según fui creciendo, conocí a los amigos que formaron el núcleo de la pandilla de mi barrio: Raúl (El Gordo) García Lamoutte, Isaac (Papo) Ortiz Palmieri y Samuel (Sami Yuyo) Albors Yordán. La Vieja convenció a las mamás de mis amigos que era mejor que los niños llegaran de la escuela, se bañaran, se cambiaran de ropa y, frescos, hicieran las asignaciones por la tarde; y por la noche, a las siete y media, nos fuéramos juntos al Broadway a ver dos películas hasta la diez y media y purucutún pa’la cama. Pero nosotros salíamos tan entusiasmados –pompeaos se diría hoy– del cine que nos reuníamos en el zaguán de mi casa y nos recontábamos y re-actuábamos las escenas más notables de cada peli imitando a los actores y actrices en sus acciones y diálogos.  Ese zaguán fue mi primera escuela de actuación y desde ahí recordé como Dida nos disfrazaba –a Denisita y a mí– para los carnavales de Ponce: de Supermán, Tarzán y de Luis XVI y María Antonieta con pelucas blancas de bucles a la usanza del Siglo XVIII. Cada uno actuaba con su gracia y nos meábamos de la risa y metíamos tal alboroto que doña Elena Yordán, que vivía frente a mi casa y era medio cascarrabias, llamaba a la Vieja como a las once para quejarse, y el Viejo, que le encantaba el cine, nos metía pa’ dentro, trancaba el portón del zaguán y nos sentaba en los escalones que subían hacia el segundo piso y allí el descanso –entre el principio del zaguán y las escaleras que subían hacia los altos– se convertía en el escenario donde seguíamos la tertulia hasta las doce, cuando el Viejo bajaba a nuestro teatrillo improvisado y acababa el baile, siempre con un comentario relajón. Con el tiempo la situación empeoró (o mejoró), porque se unieron nuevos amigos de la escuela intermedia: José Ángel (El Mono) Blanco, José Manuel (Juguito) Ralat, Juan María (El Colorao) Rodríguez, Alnerys (Papín) Pujals, mi hermanito Cheo, que ya había crecido, mis primos hermanos Paquito y Geño Barnés que acababan de regresar de Filadelfia, con titi Odila y tío Paco, (acabadito de graduar de dermatólogo) y llegaron a Sol 38 a vivir con nosotros en lo que encontraban casa…en fin, ya no éramos tres, sino una pandilla nutrida, que a veces aumentaba con las pandillas de las calles aledañas que caían al zaguán después del cine: Cheo y Prudo Mendez Moll; José (Gulin) y César (El Cotorro) Hernández Colón que vivían par de cuadras más arriba en la misma Sol y, obvio, la algarabía incrementaba de volumen para consternación de doña Elena y la sonrisa traviesa del Viejo que le encantaba incentivar el ejercicio intelectual, el relajito criollo y, en passant, joder un poco a doña Elena.

Ese zaguán fue mi primera escuela de actuación y desde ahí recordé como Dida nos disfrazaba –a Denisita y a mí– para los carnavales de Ponce: de Supermán, Tarzán y de Luis XVI y María Antonieta con pelucas blancas de bucles a la usanza del Siglo XVIII. Cada uno actuaba con su gracia y nos meábamos de la risa y metíamos tal alboroto que doña Elena Yordán, que vivía frente a mi casa y era medio cascarrabias, llamaba a la Vieja como a las once para quejarse, y el Viejo, que le encantaba el cine, nos metía pa’ dentro, trancaba el portón del zaguán y nos sentaba en los escalones que subían hacia el segundo piso y allí el descanso –entre el principio del zaguán y las escaleras que subían hacia los altos– se convertía en el escenario donde seguíamos la tertulia hasta las doce, cuando el Viejo bajaba a nuestro teatrillo improvisado y acababa el baile, siempre con un comentario relajón. Con el tiempo la situación empeoró (o mejoró), porque se unieron nuevos amigos de la escuela intermedia: José Ángel (El Mono) Blanco, José Manuel (Juguito) Ralat, Juan María (El Colorao) Rodríguez, Alnerys (Papín) Pujals, mi hermanito Cheo, que ya había crecido, mis primos hermanos Paquito y Geño Barnés que acababan de regresar de Filadelfia, con titi Odila y tío Paco, (acabadito de graduar de dermatólogo) y llegaron a Sol 38 a vivir con nosotros en lo que encontraban casa…en fin, ya no éramos tres, sino una pandilla nutrida, que a veces aumentaba con las pandillas de las calles aledañas que caían al zaguán después del cine: Cheo y Prudo Mendez Moll; José (Gulin) y César (El Cotorro) Hernández Colón que vivían par de cuadras más arriba en la misma Sol y, obvio, la algarabía incrementaba de volumen para consternación de doña Elena y la sonrisa traviesa del Viejo que le encantaba incentivar el ejercicio intelectual, el relajito criollo y, en passant, joder un poco a doña Elena.

En la sesión de la noche en el Broadway daban una peli en colores de piratas, o de romanos, o vikingos, o caballeros andantes, o de la mesa Redonda con Burt Lancaster, Kirk Douglas, Tony Curtis, Cornell Wilde y Jean Wallace, o del desierto con Yvonne de Carlo o Patricia Medina y Jon Hall; a veces musicales con Gene Kelly, Donald O’Connor, Cyd Charise, Jane Powell, Debbie Reynolds, Howard Keel, Mario Lanza, Doris Day; o de amor con Deborah Kerr y William Holden, o Elizabeth Taylor y Montgomery Clift y en esas ocasiones nos acompañaban Denisita y Cuca, la hermana de Papo.

La segunda película era en blanco y negro de crimen, gánsteres y policías con Humphrey Bogart y Laureen Bacall, Edward G. Robinson y Olivia de Haviland, Broderick Crawford y Virginia Mayo, Jack Palance e Ida Lupino, Edmond O’Brien y Bette Davis, Robert Ryan y BarbaraStanwick, Joan Crawford y Frank Lovejoy, James Cagney y Hedi Lamarr, Barry Sullivan y Martha Hyer y Elisha Cook Jr., siempre haciendo el papel de cobarde, miedoso y chota.

El sábado era un banquete de cine.

Por la mañana el matinal del Fox Delicias a las 10AM con una peli de vaqueros en colores con Gary Cooper, John Wayne, Jeff Chandler, Joel McCrea, a veces de Bill Elliot en Trucolor y un episodio de Superman, con George Reeves, o del Crucero Fantasma con Larry “Buster” Crabbe, o de Don Winslow de la Armada, o del Aplasta Espías, con Marguerite Chapman y Kane Richmond.

Salíamos a las 12 del Fox, nos atragantábamos el almuerzo y, a las 2PM, matinée en el Broadway: una peli de vaqueros en blanco y negro; un episodio de Flash Gordon o del Reino Submarino; y una peli de aventuras en colores. A veces los sábados por la tarde entrábamos con 15 chapitas de Coca-Cola y una vez al año en los veranos había concurso de yoyos Duncan con el filipino que era el Rey del Yoyo. A las 5:30/6 salíamos del matinée, nos atragantábamos la cena y regresábamos a la tanda de la noche en el Broadway: una peli en blanco y negro y una en colores. De ahí salíamos como a las 10:30/11 y nos íbamos al zaguán de casa a comentar y re-actuar las pelis del día hasta que daban las 12 menos 10 y nos íbamos al Fox a la tanda de midnite (sic) para ver una peli en colores de más riqueza de producción y actores más cotizados como The greatest show on Earth, con Charlton Heston o Trapeze, con Burt Lancaster y Tony Curtis; o comedias como Gentlemen prefer blondes con Marilyn Monroe y Jane Russell, o How to marry a millonaire con Marilyn y Lauren Bacall o alguna de época con escenarios y vestuarios suntuosos como Scaramouche, con Stuart Granger y Mel Ferrer, o El Prisionero de Zenda.

En fin terminábamos el sábado exhaustos a la 1:30/2 de la mañana y la tertulia la hacíamos en los bancos de la plaza frente al Fox, porque el Viejo nos tenía prohibido el alboroto a esas horas de la madrugada. Así discurría nuestra vidita de pueblo enriquecida por las aventuras que nos regalaba el cine, los libros de aventuras y las navegaciones en nuestro velerito de 14 pies, la Yegua Esnúa, que el Viejo y tío Paco  nos habían regalado, y que alternábamos con exploraciones de cavernas que era el otro hobby que nos ocupaba los domingos y casi nunca íbamos al cine.

nos habían regalado, y que alternábamos con exploraciones de cavernas que era el otro hobby que nos ocupaba los domingos y casi nunca íbamos al cine.

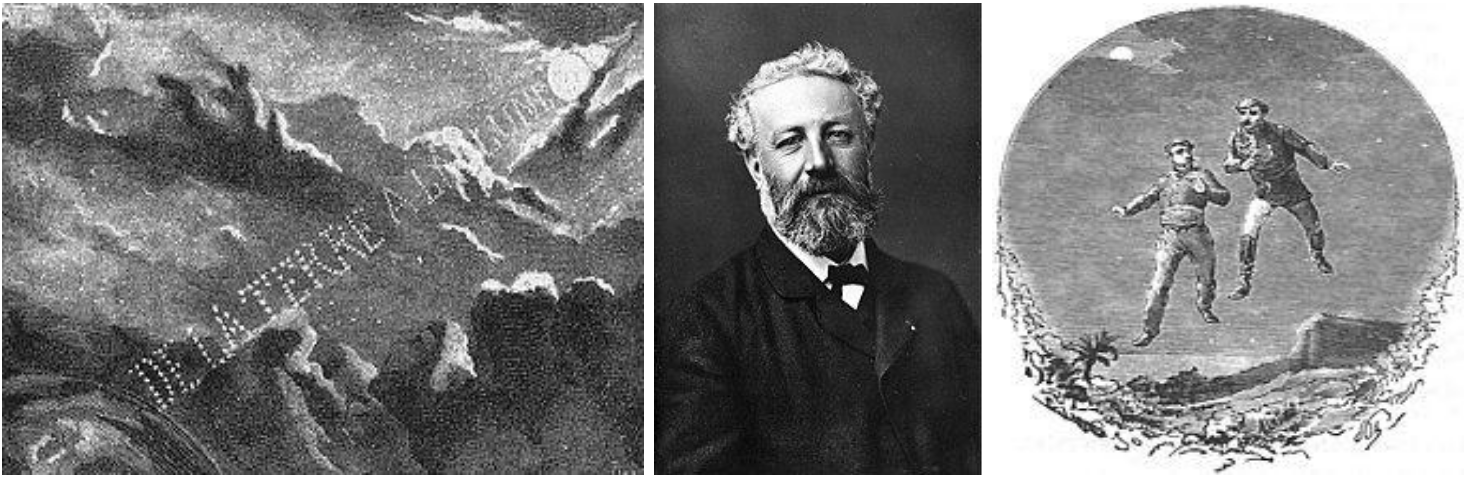

Como los amores, hay pelis que te cambian la vida. A mí me la cambió Destination Moon, dirigida por Irving Pichel y producida por George Pal en 1950. Yo la vi más o menos cuando tenía diez años circa ’52, ’53 y ya era fanático de la ciencia ficción desde los episodios de Flash Gordon, Buck Rogers, Ray “Crash” Corrigan, El Hombre Cohete: pioneros del género, salvando distancias vis a vis Viaje a la luna de Melies (1902) que no vi hasta llegar a Nueva York.

Ya había leído —y mi hermano Cheo también— De la tierra a la luna y Héctor Servadac de Julio Verne y

habíamos —la pandilla entera— desarrollado un marcado interés por el género de la ciencia ficción que nos hizo derivar hacia la astronomía y los telescopios, la luna, las estrellas—y quizás más importante— el significado filosófico de toda aquella inmensidad envuelta en un enorme misterio que a mí me llevó al Colegio de Mayagüez a estudiar ingeniería. Para ser astronauta había que ser científico o ingeniero, y desde que vi Destination Moon decidí abandonar mi vocación de ser capitán de barco y hacerme astronauta. Destination Moon me impactó porque era la primera película que tenía efectos especiales –y espaciales– creíbles y vistosos (para la época), no caravelitas como los de los episodios de Flash Gordon, et al, pero, en fin, uno era niño y el willing suspensión of disbelief…

En Mayagüez descubrí otro estilo de cine que yo ni sabía que existía: el cine europeo que daban en el Riera, en el Yagüez, en el Balboa y en el San José. Yo llegué a los 15 años al Colegio de Mayagüez directo de Ponce y acostumbrado al cine de Hollywood donde los argumentos siempre tenían un final Feliz;

los conflictos eran entre personajes buenos y malos —y siempre ganaban los buenos— con su moraleja simplista y puritana: el crimen no paga; los buenos triunfan sobre los malos. Todas las tramas parecían ser urdidas por la misma mano con una ingeniería dramatúrgica similar para llevarte siempre a la misma moraleja, aunque fuese por caminos y géneros diferentes. Más tarde descubrí que eran las fórmulas de los grandes estudios (los famosos Majors). Al llegar a Mayagüez —y empezar a ver aquel cine totalmente novedoso para mí— me di cuenta que en su inmensa mayoría las pelis de Hollywood eran simplonas y moralistas tratando siempre de venderte el peje del American way of life, donde los blancos eran los cheches y los bandidos eran indios, mexicanos, negros, chinos, coreanos, después soviéticos, y más después: “terroristas” islámicos o “narcos” colombianos.

Las pelis de Hollywood estaban teñidas de un racismo y un whitesupremacismo burdo al cual casi siempre se le veía la costura. Aquellas pelis europeas eran más fieles a la vida; de personajes complejos, atractivos; de gran diversidad de tramas impredecibles y llenas de sorpresas; los finales extraños y casi nunca felices; los sentimientos más genuinos y los escenarios geográficos y lingüísticos frescos, hacían toda aquella experiencia atractiva y novedosa para un pibe acostumbrado al ombliguismo de Ponce que era un verdadero sometimiento a la “doctrina de Hollywood”: mucho American way of life, mucha violencia física y muchas banderas gringas.

Uff… Mayagüez fue un alivio después de tanto Hollywood, pero tengo que confesar que adoré haber visto todo ese cine estadounidense y aún siento nostalgia de las actrices y actores de aquellas pelis bellas. Me alegro que viese ese cine a una edad donde uno iba al cine por pura diversión inocente y la propaganda yanqui nos rebotaba de tan boricuas y ponceños que éramos. Obvio que las familias dueñas de los cines en la Sultana del Oeste eran mucho más cultas y viajadas que sus equivalentes de la Perla del Sur que se entregaban al facilismo de Hollywood y a sus distribuidoras que constituían un monopolio, que poco tiempo después se terminó de consolidar al dominar —con algunas excepciones—, también la exhibición. Al ver esas películas europeas fue como volver a ser chiquito y comenzar a ver cine por primera vez, como el Disney de mi dolor de muelas.

La primera película que vi en ese país extranjero, que Mayagüez era para mí, fue La Strada,

peli italiana —que me abrasó el corazón— dirigida y escrita por un tal Federico Fellini. Extrañamente protagonizada por Anthony Quinn—(hablando italiano) a quien había visto en un montón de películas y era uno de mis actores favoritos (era diferente, se parecía a nosotros y era más fácil para identificarnos con él) y siempre aparecía en las mejores pelis de Hollywood de mi primera época de cine: los ‘50 (Viva Zapata!, Seminole, Lust for life, The long wait)—; y Richard Basehart, otro actor americano que también había visto en varias pelis de esa misma época, el inolvidable Ishmael de Moby Dick (1956, de John Huston), el profundo Ivan Karamazov (Los hermanos Karamazov, 1958, de Richard Brooks). Al mudarme de Ponce a Mayagüez parecía que acompañaba la mudanza de estos actores a Italia donde renacía, de las cenizas de la 2da Guerra, el cine italiano a bordo del neorrealismo y del neorrealismo poético. Quinn ya tenía dos Oscares (Viva Zapata! y Lust for Life) y Basehart tenía una filmografía americana impresionante; y por los estándares materiales que rigen la sociedad gringa nada tenían que ir a buscar al extranjero, pues en Hollywood estaban hechos. Pero estos actores de calidad querían algo más allá de Hollywood, donde hasta los sentimientos parecían sujetos por los cordones de sus fórmulas, apresados en camisas de fuerza formales y barrotes ideológicos; y ambos querían hacer caracterizaciones más profundas, más complejas, más conmovedoras; y al caer en manos del joven Fellini crearon junto a él sus más entrañables personajes: Zampanó y el Loco.

La química entre estos dos titanes de la actuación no hubiese dado el salto de calidad para convertirse en alquimia, en magia, sin la presencia de Giulietta Masina, heredera directa –y única– de Chaplin, quien insufló su brillo actoral, su sensibilidad finísima y su inigualable talento al conmovedor personaje de Gelsomina, el tercer lado del triángulo amoroso y dramático; alma y centro de la trama sencilla –y por eso genial– de esta obra maestra cuya resonancia emotiva en el alma de la audiencia sólo se completa con aquella frase inolvidable de la música sublime de Nino Rota que emana de la trompeta de Gelsomina, contagiosa, lírica, evocadora, nostálgica…tituritutí, tituritutí…leitmotiv de la carga emotiva de la película y vehículo musical que nos lleva a un final, inusitado, nada feliz: Zampanó, años después de haber abandonado a Gelsomina, ya media turulata con la muerte de El Loco –a manos, accidentalmente, de Zampanó– escucha a una ama de casa que tararea la canción que tocaba Gelsomina en su trompeta y que había aprendido de El Loco, mientras tiende ropa en un pueblito costero. Zampanó se le acerca.

ZAMPANÓ

Señora, ¿dónde aprendió esa tonada?

SEÑORA

Ahh…esa la aprendí de una moza que

estaba media loquita y la tocaba en su

trompeta cuando se ponía triste…

ZAMPANÓ

¿Y dónde está esa moza ahora?

SEÑORA

Ahhh, pobrecita…Ella murió de tristeza

hace unos años…

Zampanó se retira hacia la playa aturdido por la respuesta y se tira en la arena carcomido por el remordimiento y la pérdida del amor de su vida.

Esta tendencia de actores americanos emigrando a Italia la confirma Broderick Crawford. Junto a Basehart, y también bajo la batuta de Fellini, hace el papel más completo y sensible de su vida como Augusto en Il bidone. La tendencia continua con Burt Lancaster con Visconti y Bertolucci en Il Gatopardo y Novecento, respectivamente y Jean Seberg con Godard y Belmondo en Breathless, en los sesenta; y por Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee van Cleff en los setenta con la renovación del alicaído western americano a través del nuevo, vigoroso y “neorrealista” spaghetti western de Sergio Leone en The good, the bad and the ugly con la música –ya clásica– de Ennio Morricone: Turiuriuuu – ton ten tiiin…

Esta tendencia de actores americanos emigrando a Italia la confirma Broderick Crawford. Junto a Basehart, y también bajo la batuta de Fellini, hace el papel más completo y sensible de su vida como Augusto en Il bidone. La tendencia continua con Burt Lancaster con Visconti y Bertolucci en Il Gatopardo y Novecento, respectivamente y Jean Seberg con Godard y Belmondo en Breathless, en los sesenta; y por Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee van Cleff en los setenta con la renovación del alicaído western americano a través del nuevo, vigoroso y “neorrealista” spaghetti western de Sergio Leone en The good, the bad and the ugly con la música –ya clásica– de Ennio Morricone: Turiuriuuu – ton ten tiiin…

En Mayagüez me inicié en el cine francés que también sacudió la formación hollywoodense de mi infancia y temprana adolescencia con películas del competidor francés de Hitchcock, Henri Georges Clouzot, como Diaboliques, El salario del miedo, L’Enfer; y de Louie Malle, como El ascensor hacia el cadalso y de Roger Vadim, Les liaisons dangereuses. Y muchas otras con actrices y actores para mí

desconocidos, pero pesos pesados en Francia y Europa, como Simone Signoret, Jean Moreau, Vera Clouzot, Romy Schneider, Yves Montand, Alain Delon, Gerard Phillipe, Laurent Terzieff

y muchos otros que no me sobra espacio para mencionar, salvo a Sophia Loren y Marcello Mastroiani quienes fueron, quizás, la pareja de cine más popular de las pantallas europeas — y creo que del mundo— siempre en coproducciones franco-italianas producidas del lado italiano por Carlo Ponti/Dino de Laurentiis y del lado francés por Paris Films o P.E.C.F.

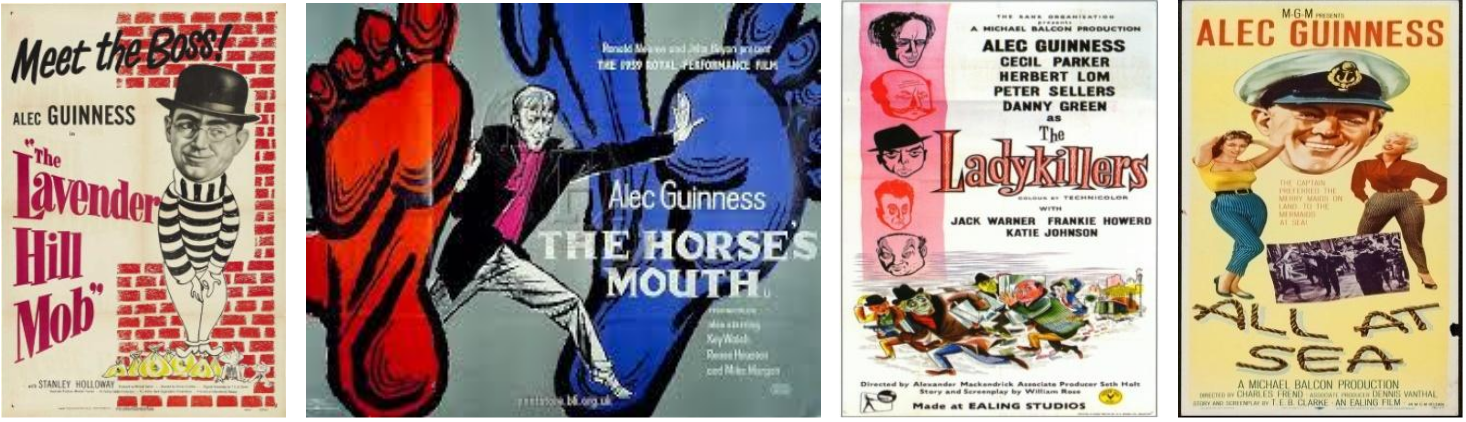

Mi sentido de lo cómico cambió al conocer –también en Mayagüez– un tipo de comedia inteligente que venía de Inglaterra. Nosotros en Ponce estábamos acostumbrados a Abbott y Costello, a Jerry Lewis, a un tipo de slapstick bobo que nos divertía, pero era fórmula con los mismos gags, pero con diferentes intérpretes. Las comedias inglesas, especialmente las de Alec Guiness, eran divertidísimas por el ingenio de la trama, por los personajes insólitos, por los diálogos inteligentes y chispiantes y por las situaciones risibles en que se metían los personajes. Con esas comedias finas que vi en el Riera y en el Yagüez se dibujó claramente la frontera entre lo bobo y lo fino, se amplió mi entendimiento de la risa y exploré el ensayo de Bergson sobre la risa en la clase de filosofía del Dr. Wilson.

Al graduarme del Colegio en 1964, con un acervo de ocho años intensos de cine de Hollywood en Ponce y cinco de cine europeo en Mayagüez y un panorama amplio de la literatura y la cultura occidental en las costillas (había abandonado la ingeniería y entrado en humanidades y aprovecho para agradecerle sus lecciones magistrales a Ileana Viqueira Mariani), me voy a NYU y me asombra, al llegar al Village, que la proximidad de mi vida a los cines en Ponce y Mayagüez se repite en Nueva York cuando descubro que en la esquina de mi casa, diagonal a mi edificio, está el Bleecker Street Cinema en la esquina suroeste de Bleecker y West Broadway (los que me acompañaron en el episodio anterior, Un ocelote…, ya conocen esta esquina, mi edificio –al fondo y a la izquierda– y mi apartamento). Desde los ventanales de mi apartamento,  el 14K de 3 Washington Square Village, que miran hacia el sur, el este y el oeste, veo claramente la marquesina del Bleecker Street con la peli que pasa ese día. Me había sacado la lotería. El Bleecker Street se dedicaba a exhibir ciclos especializados de cine clásico. ¡Diablo! Ciclos de directores, de actrices y actores, de géneros, de países, de temas, de épocas, en fin, todo el cine de todo el mundo incluyendo cine bien desconocido en occidente en esa época como el cine de la India (Sayit Ray y su Trilogía de Apu), de Japón (Kurosawa, Mizoguchi, Teshigara, Inagaki), de África, de China y un poco más tarde –¡qué decubrimiento!– el cine latinoamericano y el Cinema Novo de Brasil: Solanas y Getino, La hora de los hornos; Jorge

el 14K de 3 Washington Square Village, que miran hacia el sur, el este y el oeste, veo claramente la marquesina del Bleecker Street con la peli que pasa ese día. Me había sacado la lotería. El Bleecker Street se dedicaba a exhibir ciclos especializados de cine clásico. ¡Diablo! Ciclos de directores, de actrices y actores, de géneros, de países, de temas, de épocas, en fin, todo el cine de todo el mundo incluyendo cine bien desconocido en occidente en esa época como el cine de la India (Sayit Ray y su Trilogía de Apu), de Japón (Kurosawa, Mizoguchi, Teshigara, Inagaki), de África, de China y un poco más tarde –¡qué decubrimiento!– el cine latinoamericano y el Cinema Novo de Brasil: Solanas y Getino, La hora de los hornos; Jorge

Sanjinés, Yawar Mallku o La sangre del condor; Anselmo Duarte El pagador de promesas; Glauber Rocha, Dios y el diablo en la tierra del sol; Nelson Pereira dos Santos, Vidas secas (¡in memoriam, el maestro se nos acaba de ir mientras escribo esto); Walter Lima Jr., Menino de engenho; Maurice Capovila, O profeta da fome).

Ese primer año vi un ciclo sobre los inicios del cine en el Bleecker St. Por fin me tocó ver a Melies: ¡¡¡uffff, qué belleza, qué lindo comienzo tuvo el cine!!! En ese mismo ciclo vi The great train robbery de Edwin Porter –donde comienza la edición paralela– Birth of a nation e Intolerance de D.W. Griffith, Flaherty, Eisenstein, Pudovkin, Abel Gance, Cecil B. de Mille, Victor Sjöström, Carl Dreyer, Ernst Lubitsch, F.W Murnau, Eric von Stroheim, Josef von Sternberg…y las pelis cómicas de Mack Sennet, Harold Lloyd, Buster Keaton, Laurel & Hardy y Chaplin.

Poco tiempo después dieron un ciclo de casi todo Chaplin y por fin pude ver sus largos, ya que sólo había visto un par de cortos de slapstick con los Keystone Cops que la Vieja me trajo de Nueva York junto al proyector Apollo de mi infancia. Aunque no lo supe hasta mucho más tarde, ya cineasta, Chaplin me tocó el corazón en aquella época lejana y le dio las primeras pinceladas a mi formación como director y guionista.

Aquella mezcla de risas y lágrimas dentro de la comedia humana que, a la manera de Balzac en la literatura, Chaplin plasmó en el cine con sus pelis de largo metraje conmovedores, críticos y divertidos (como su The Kid, 1921) fueron una escuela de cómo llevar un mensaje político y social sumergido bajo la superficie de historias de personajes con un gran calor humano, envueltos

Aquella mezcla de risas y lágrimas dentro de la comedia humana que, a la manera de Balzac en la literatura, Chaplin plasmó en el cine con sus pelis de largo metraje conmovedores, críticos y divertidos (como su The Kid, 1921) fueron una escuela de cómo llevar un mensaje político y social sumergido bajo la superficie de historias de personajes con un gran calor humano, envueltos  en tramas sencillas, cotidianas; y como la vida misma: tragicómicas, agridulces y de fácil identificación de todos los segmentos del público. Verdaderos trabajos que por su sencillez e impacto emocional rayaban en la genialidad. Quedé patidifuso al saber que en 1958 la Cinemateca de Bruselas pidió a 150 historiadores de cine de todo el mundo que hicieran una lista de los mejores filmes de la historia del cine y Chaplin resultó ser el director más votado por La quimera del oro (The gold rush). Luces de la Ciudad y Tiempos modernos están entre las mejores diez películas de todos los tiempos. El gran dictador

en tramas sencillas, cotidianas; y como la vida misma: tragicómicas, agridulces y de fácil identificación de todos los segmentos del público. Verdaderos trabajos que por su sencillez e impacto emocional rayaban en la genialidad. Quedé patidifuso al saber que en 1958 la Cinemateca de Bruselas pidió a 150 historiadores de cine de todo el mundo que hicieran una lista de los mejores filmes de la historia del cine y Chaplin resultó ser el director más votado por La quimera del oro (The gold rush). Luces de la Ciudad y Tiempos modernos están entre las mejores diez películas de todos los tiempos. El gran dictador

–una sátira irreverente de la locura del nazismo y su limpieza étnica contra los judíos– fue su primera película sonora y tuvo un gran impacto político en el mundo al generar una gran antipatía contra Hitler y el fascismo en los meros albores de la guerra (1940). Un golpe de propaganda en la quijada de Goebbels, el “genio” publicitario de Hitler. Me di cuenta que nadie podía alardear de tener su mochila cinematográfica completa si ésta no contenía a Chaplin. Con su abordaje tierno y sencillo a las historias, Chaplin conseguía divulgar un sólido ethos solidario y anticapitalista camuflado entre risas y lágrimas contando las miserias y dichas de los pobres, los de abajo, los desamparados y a la vez lanzaba flechas incendiarias y dardos críticos, punzantes y envenenados de “verdad” y compasión al establishment, al capital, a la autoridad, a los bacanes y a la policía; y por eso los máximos inquisidores de la tiranía bipartidista estadounidense –J. Edgar Hoover y Joe McCarthy– lo pusieron en la mira de su aparato represivo.

Esos inquisidores pasaron –aunque no la Inquisición– mientras que hasta hoy día ahí quedó la huella de Chaplin con su cine del corazón que influenció las generaciones posteriores y contemporáneas inspirando pelis como La strada y Noches de Cabiria de Fellini, como Zorba el griego de Cacoyannis, West Side story de Robert Wise, como El rey de copas de Da Broca, Amarcord de Fellini, como Doctor Zhivago y La hija de Ryan, de Lean, como Cinema Paradiso, de Tornatore, El cartero y el poeta de Michael Radford y Mediterráneo de Gabriel Salvatores para mencionar un puñado de pelis profundas, conmovedoras y divertidas cuyo ADN cinematográfico y dramatúrgico le deben hasta el alma a los cromosomas de Chaplin.

Las pelis clásicas que no vi en el Bleecker, las vi en el Thalia y en el New Yorker, en otros barrios de Manhattan que también pasaban ciclos extraordinarios, así como en el programa permanente del MOMA.

Al enfrentarme al enorme proyecto de hacer una serie de pelis de Sandino ya había visto un buen cacho del cine mundial —y a pesar de no saber cómo hacerlas— sabía el cine que me gustaba y el que no; había desarrollado un gusto por el cine épico de David Lean, y había llegado a la conclusión que había que hacer películas donde “ellos” —los americanos— fueran los malos y “nosotros” —los latinos— los buenos; que quienes murieran acribillados por ráfagas de ametralladoras Thompson y degollados por los machetes libertadores fueran “ellos”, los americanos blancos, invasores de nuestra patria, abusadores, criminales, racistas, violadores y masacradores de nuestros pueblos. Iban a recibir su merecido y a salir de Nicaragua con el rabo entre las patas. Había que virarle al revés el paradigma hollywoodense: en estas pelis “nosotros” íbamos a ser los cheches y “ellos” los muertos. Los indios iban a ganar y los vaqueros a perder, porque los marines no eran sino vaqueros que al acabar con los indios en EE.UU. se vinieron a Centroamérica a matar a los indios de acá, pero dieron el malpaso de toparse con Sandino y su pueblo armado —con los fierros que le arrebataron al enemigo yanqui con astucia— y organizado en un ejército popular que los sacó a tiro limpio de su patria Nicaragua. Eso: había que inyectar en el inconsciente colectivo iberoamericano una victoria de la “raza indo-hispana” (como decía Sandino) para revertir la colonización psicológica, el lavado cerebral y espiritual, el complejo de inferioridad que las películas de Hollywood habían sembrado, generación tras generación, en la mente y el espíritu de nuestros pueblos creando el mito de la invencibilidad yanqui y de nuestra inferioridad, ineptitud y cobardía. Y Sandino no era un embuste como la mayoría de las pelis de Hollywood. Sandino era HISTORIA, sí, con letra mayúscula.

Iba a ser un palo.

Recuerden que estamos a fines del ‘67/comienzos del ’68. El caldo político está hirviendo a fuego lento hacia mayo del ’68. Las juventudes mundiales están encojonadas con la guerra de Vietnam y con el gobierno abusador de Johnson y Mc Namara, así que la saga de Sandino iba a encontrar un público mundial ávido por un retrato de esa cara criminal de los EE.UU. en una peli donde “ellos” fueran los malos y “nosotros” los buenos —como lo estaban siendo en la realidad histórica, contra el pueblo de Vietnam, tal cual lo habían hecho contra el pueblo nica en los ‘20/’30.

Tenía que darme prisa.

¿Cómo rayos se hacen las películas?

En el 67-68 la Tisch School no existía en NYU. Apenas el año que estaba por entrar (’68) se iba inaugurar en NYU el Departamento de Drama & Cinema. Robert W. Corrigan, el nene lindo de Modern Drama de NYU, se trajo de Tulane la revista que había fundado en Carlton College y se había llevado para Tulane, como Tulane Drama Review y ahora la importaba a NYU —junto a los profesores Monroe Lippman y Richard Schechner— transformada en The Drama Review, muy inteligentemente conservando el trade name TDR. Yo me iría a transferir desde Literatura Comparada a ese nuevo departamento, en el primer semestre del ’68. La única escuela de cine práctico, de hacer películas, era en UCLA en la otra costa y apenas en el ’67 habían conseguido su propia sede y, aunque ya no gateaba, todavía no se acostumbraba a andar con sus propios pies. El Chopito acababa de nacer en noviembre de este año del ’67 y yo tenía mi vida planchada en Nueva York —que además me encantaba— y no era el momento para dejar todo botado y empezar de nuevo en Los Ángeles. Pero entonces ¿cómo rayos aprendo a hacer cine? Sin tener puta idea de donde me estaba metiendo, decidí que iba a aprender cómo había aprendido a cazar, a figar, a bucear, a esquiar, a navegar a vela, a explorar cuevas: haciendo, fallando, rectificando, acertando y aprendiendo a cada paso.

Primero pensé hacer un corto de ficción para aprender los rudimentos técnicos y mangar la esencia y estructura del arte. Lo más difícil: el contenido, el tema de la peli, apareció de presentao por la ventana del 14K. Al mudarme a 3 Washington Square Village, frente a mi ventana, en un buen cacho de la cuadra —comprendida entre Bleecker al norte, West Broadway al oeste, Mercer al este y Houston al sur— I.M. Pei, el famoso arquitecto chino, estaba construyendo unas fastuosas residencias para la facultad de NYU: las Pei Towers. Como aperitivo de bienvenida a las torres, en la mera entrada en Bleecker, debajo de mi ventana, vi erigir una magnífica y gigantesca escultura de Picasso de seis pisos de altura en concreto armado llamada el Busto de Sylvette. El escultor noruego Carl Nesjar, encargado por Picasso para construir la escultura —él no quiso pisar suelo americano— terminó Sylvette antes que se terminaran las torres y el paisaje bajo mi ventana era bizarro: aquella mujer rara, guardiana de un escenario post-apocalíptico con las estructuras de acero sin terminar, como ruinas, unas mayores que

otras, el terreno removido, los huecos profundos de las fundaciones, pilas gigantescas de vigas de acero, de bloques, colinas de arena y las maquinarias y grúas dinosáuricas congeladas en las noches de invierno emblanquecidas por la nieve e iluminadas por la luna difuminada por detrás de unas nubes ralas como de seda.

En un chispazo de inspiración me llegó la estructura del argumento del corto: FADE IN: Un Hippie arrebata’o en acido viene de prisa a encontrarse con su Jeba en un reventón radical en el gran vestíbulo de una de las torres inacabadas. Cuando va a entrar, la estatua, como la legendaria Esfinge, lo para y le hace una adivinanza que el Hippie tiene que responder para ganar acceso a la orgía. Con la prisa —para no llegar tarde y le raspen la Jeba que le gusta— y el arrebato no consigue resolver el enigma, pero el Hippie, a fuerza de labia, convence a la Esfinge a tomarse un ácido para estar en condiciones iguales y poder entenderse mejor. La Esfinge aprueba el trato. El Hippie escala la estatua y le da un purple haze a la esfinge en su boca. Mientras dialogan un poco, la Esfinge, ya arrebatada, lo deja pasar.

En un chispazo de inspiración me llegó la estructura del argumento del corto: FADE IN: Un Hippie arrebata’o en acido viene de prisa a encontrarse con su Jeba en un reventón radical en el gran vestíbulo de una de las torres inacabadas. Cuando va a entrar, la estatua, como la legendaria Esfinge, lo para y le hace una adivinanza que el Hippie tiene que responder para ganar acceso a la orgía. Con la prisa —para no llegar tarde y le raspen la Jeba que le gusta— y el arrebato no consigue resolver el enigma, pero el Hippie, a fuerza de labia, convence a la Esfinge a tomarse un ácido para estar en condiciones iguales y poder entenderse mejor. La Esfinge aprueba el trato. El Hippie escala la estatua y le da un purple haze a la esfinge en su boca. Mientras dialogan un poco, la Esfinge, ya arrebatada, lo deja pasar.

Al llegar al gran salón de la Torre 1 encuentra a la Jeba convertida en Esfinge y alrededor de ella todos los hippies bailando un ritual erótico. La Jeba/Esfinge escoge al Hippie entre todos, lo levita hasta su boca y lo besa. El Hippie estalla de felicidad y la abraza amoroso.

De repente ha amanecido y un Policía encuentra al Hippie dormido abrazado a la base de la estatua, lo puya con la macana y lo echa del lugar. FADE TO BLACK:

FIN.

Con ese argumento, un poco más elaborado con los diálogos entre el Hippie y la Esfinge, me fui, al salir de clase esa noche fría de diciembre, al AP de Neil Yarema, en el edificio 4, en Bleecker y Mercer, que era la única persona que yo conocía que había hecho una película; a ver si me ayudaba a preparar el presupuesto para saber cuánto costaba hacer La esfinge y el hippie. En la fiesta después del día del estreno de su peli en L.A., Neil se había tirado, borracho, de cabeza a una piscina vacía y había quedado parapléjico. Andaba en silla de ruedas.

Neil me acribilló a preguntas sobre la realización de esta y aquella escena. Después de un análisis profundo del guioncito, de salida aprendí desmenuzar el guión en sus elementos de producción en unas hojas especiales (script breakdown sheets), a determinar los días de filmación y ordenarlos en un Plan de Filmación, sobre un Hollywood Board (una serie de paneles de cartón dónde se insertaban unas tiras impresas de diversos colores que representaban cada escena a filmarse y contenían —en clave numérica y de colores— los elementos de producción para filmar esa escena). Neil elaboró el presupuesto a lápiz debajo de mis narices (recuerden: 1967: no habían computadoras y mucho menos Movie Magics para budgeting y scheduling) y fue rotundo: si todos los actores, los técnicos y tú como director, y yo como productor, trabajamos de gratis, la hacemos por siete mil dólares.

—¡¿Qué?! ¡¿Eso es una fortuna, estás loco?!

Argumenté con Neil a brazo partido, pero fue rotundo una vez más: la película virgen, el revelado del negativo, la copia positiva de trabajo, el alquiler de cámara, equipo de sonido, luces, y tramoya, la transferencia del sonido a magnético 16mm, el alquiler de la moviola para editar, el alquiler del estudio para hacer el blue screen de la levitación, la animación de la Esfinge, la música, la sala de mezcla de sonido y el artista de mezcla, el laboratorio para hacer la copia casada con sonido óptico y la copia con corrección de color. —No hay manera: ¡siete papeles grandes! —¿Y si conseguimos el músico de gratis, la moviola de gratis y editamos de noche, conseguimos un camarógrafo que tenga su cámara y un sonidista que tenga su Nagra y sus micrófonos y trabajamos los fines de semana? Neil le puso asterisco a los ítems que yo iba mencionando, los restó con su calculadora del presupuesto y:

—Five thousands, Diegou.

Seguía siendo una fortuna para un estudiante/taxista, pero dos mil dólares más asequible. Uff…gracias Neil, a ver que se me ocurre…pero si consigo los chavos ¿tú me la produces? Claro, Diegou.

Ya dije que era diciembre. Me instalé con un café y un cigarrillo en el pretil del ventanal del 14K —todavía faltaban una hora para mi turno de taxi— me quedé mirando la “Esfinge” de Picasso y rompiéndome los sesos a ver de dónde sacaba los cinco mil grullos para hacer mi peliculita experimental, comenzar a aprender el séptimo arte y en algunos años, ¿quién sabe?, poder hacer la peli épica, à la David Lean, de la victoria de Sandino sobre los marines yanquis en Nicaragua. Entre el humo del cigarrillo y la visión persistente de la Esfinge, 14 pisos más abajo, surgió la imagen de  Andrés Salazar, siempre envuelto en el humo sexy del perenne cigarrillo en la esquina de su boca, el mejor amigo del Viejo desde la infancia; guapísimo: una versión mejorada de Ricardo Montalbán y Fernando Lamas, galanes latinos de Hollywood de los ‘40 y ‘50—, pelo blanco, distinguido, eminente cardiólogo, rico, amante del cine. Se codeaba con la “aristocracia” de Hollywood. Sus amigos regaban, orgullosos, el rumor que el apuesto capitán médico boricua del US ARMY había tenido un tórrido affair con Ava Gardner en los primeros años de la 2da Guerra.

Andrés Salazar, siempre envuelto en el humo sexy del perenne cigarrillo en la esquina de su boca, el mejor amigo del Viejo desde la infancia; guapísimo: una versión mejorada de Ricardo Montalbán y Fernando Lamas, galanes latinos de Hollywood de los ‘40 y ‘50—, pelo blanco, distinguido, eminente cardiólogo, rico, amante del cine. Se codeaba con la “aristocracia” de Hollywood. Sus amigos regaban, orgullosos, el rumor que el apuesto capitán médico boricua del US ARMY había tenido un tórrido affair con Ava Gardner en los primeros años de la 2da Guerra.

Por fin avanzó diciembre, acabaron los finales, la entrega de los term papers y me fui a Puerto Rico a conocer al Chopito que acababa de nacer; y ver a Linette y a Irma que se habían ido a Puerto Rico, meses antes, porque queríamos que el Chopito naciera en Puerto Rico.

No más llegando, le conté al Viejo y lo recluté para que me hiciera la segunda con Andrés para conseguir los chavos para mi proyecto.

—Claro —me dijo el Viejo— “El que no llora, no mama…”

El Viejo planchó con Andrés y nos fuimos a San Juan, al Cathay, que en esa época estaba en Miramar. Durante el almuerzo, ellos se pusieron al día —hacía mucho tiempo que no se veían: el Viejo en Ponce, Andrés en San Juan— y en la sobremesa, en contubernio con Andrés —eran unos velloneros y bromistas— el Viejo me hizo una seña con la cabeza y yo le fajé a Andrés. Le conté todo con mucho entusiasmo —se reía mientras le contaba, no sé si de mí, apurao en el abordaje, o si de verdad le parecía gracioso el cuento de la peli; nunca supe— y cuando llegué a los 5 mil pesos, ni se inmutó. Me dijo, bon vivant, como era, que a él le gustaban esas vainas del cine, que contara con los 5 mil y que lo invitara a la filmación.

—¿Cuándo y dónde va a ser?

—Entre fin de agosto e inicio de septiembre de este año que acaba de entrar, frente a mi casa en el Village.

—Vamos a hacer una cosa: cuando vengas el verano que viene de vacaciones te los llevas. ¿Ok?

—¡Claro!

Salté, lo abracé y al Viejo por su doble complicidad. Claro, lo habían armado todo por teléfono y me estaban pegando un vellón, alargando su conversación hasta el más allá.

Vamos a hacer una elipsis o un salto en el tiempo hacia delante (Flashforward) y ya me bajo del avión en junio del ’68 y el Viejo esperándome; y Cathay, de nuevo, con Andrés…

—¿Todo en pie? —le pregunto.

—Todo, pero…

“Uyyy…”, pensé yo, un pero…

—…te tengo una propuesta; y “Lo cortés no quita lo valiente…”

Los 5 mil están en pie…

¡Ufff, qué alivio!

—Richard Fleischer viene a filmar una película sobre el Che Guevara y te puedo conseguir un trabajo con él…

—¡¡¡¡¿¿¿¿QUÉ????!!!! ¡¡¡¡¿¿¿¿QUIÉN????!!!! Fleischer, ¿el de 20 mil leguas de viaje submarino? ¿El de Fantasic voyage?

—Sí, el de Compulsion con Orson Welles y de Vikings con Tony Curtis y Kirk Douglas…y 100 más…

—Es uno de los jevi…

—Jevi diuti, como dicen ustedes —respondió Andrés socarrón—. Ahora mismo está terminando The Boston strangler, también con Tony Curtis…dicen que está de Oscar…

—Es uno de mis favoritos…—comenté.

—Mío también, pero ésta no se queda atrás: Jack Palance, como Fidel; Omar Shariff, como el Che…

—Mío también, pero ésta no se queda atrás: Jack Palance, como Fidel; Omar Shariff, como el Che…

—¡¡Anda p’al carajo, dos animales!!

—Sí, y con la Twentieth Century Fox, en Panavision, negativo de 65 mm, to’ los hierros, pa’ que aprendas como Dios manda…

Me quedé con la boca abierta y ellos se echaron a reír.

***

(continuará)

visite las memorias de Diego de la Tejera