Mi jibarita

Ven acá, jibarita hermosa,

Ven acá, jibarita hermosa,

que voy caminito a la ciudad…

-Roberto Cole

En mi jibarita encuentro yo los aretes que la faltan a la luna.

-Héctor Lavoe

La fundación política del colectivo “Nosotros, el pueblo”, que suscribe nuestra constitución, se imagina a sí, nacida de la unión del conquistador y la tierra, mitificada como obra celestial cuando se proclama “Borinquen, … la hija del mar y el sol…”. Tanto la letra del español-puertorriqueño Manuel Fernández Juncos, como las extraídas de versos de “La borinqueña”, de Lola Rodríguez de Tío, bautizan la nación con el nombre de la tierra conquistada: Borinquen. Sin embargo, al seleccionar la celebratoria letra de Fernández Juncos sobre la combativa de Rodríguez de Tió, “la nación” puertorriqueña optó por las rutas de la paz doméstica sobre el combate contra el enemigo externo. Con la selección de “La borinqueña” de Fernández Juncos la nación juraba fidelidad al pasado español y a Estados Unidos simultáneamente. De esta forma, se afirma la identidad con lo hispano, diferenciado de lo estadounidense a cuyas leyes “voluntariamente” se somete. La cultura, vista como producto de la herencia hispana, queda entonces como el espacio de la libertad que reclaman los versos de Rodríguez de Tió, que se entonan todos los años en Lares.

Esta identidad fundada en la diferencia con lo foráneo —la cultura estadounidense—, a su vez se construye sobre múltiples exclusiones de diferencias internas, representadas por el romance nacional del escudo del Instituto de Cultura Puertorriqueña. La representación de la nación como la continuidad del gesto conquistador de Colón sobre la tierra supone además otras exclusiones al interior al tiempo que impone el romance amo-tierra como tradición que sostiene la comunidad.

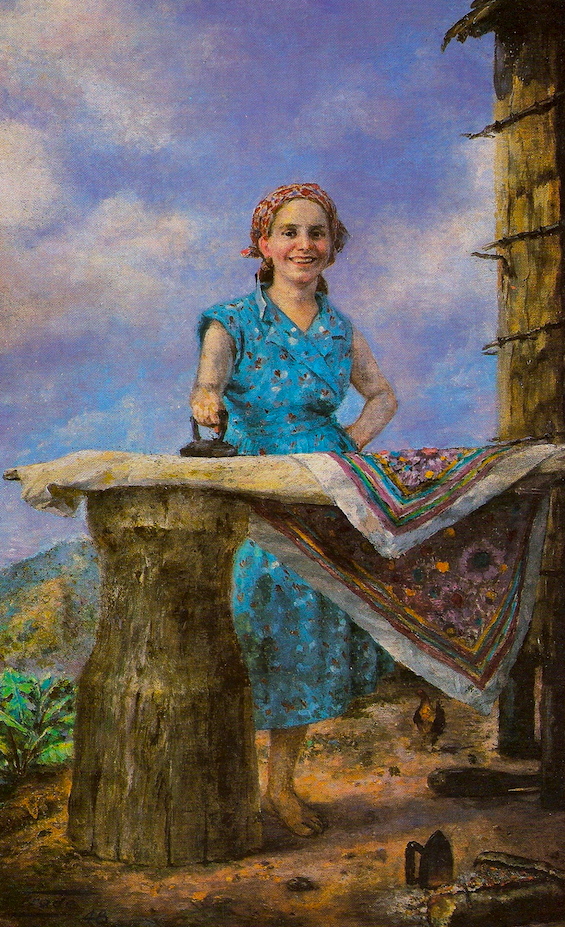

Se trata de la imposición de una ideología cuya hegemonía cultural es anterior a la Constitución. El gesto fundante de esta mentalidad patriarcal ya se aprecia claramente en la iconización de Luis Llorens Torres como “poeta de Puerto Rico”, precisamente por su uso de la décima. Este profeta de la palabra y de la nación parece fundir diferencias sociales cuando sus décimas son coreadas con pleitesía por los cantores y las cantoras de la tierra. Visto de esta forma, el idilio nacional es una recreación de la unión de la Cenicienta y el Príncipe, cantada desde la perspectiva aristocrática. Como un príncipe en su trono, se siente y se sienta la voz poética de “La hija del viejo Pacho” cuando esta campesina lo perfuma de felicidad con su “olor como de selva”. Figurada como la hija de, la mujer con la que se proyecta la reproducción de la tierra-patria, la campesina es presentada dentro de las relaciones entre dos hombres —padre y amante—: sujeta al relevo masculino del discurso nacional. Es desprovista de nombre, de identidad, y naturalizada como aquella Silvina “asida a dos árboles para no caer”. Atada aún a su padre, la campesina es desprovista de autoridad ciudadana, de mayoría de edad; fecundadora y cuidadora del rancho es proveedora de su señor. Más que ser una jíbara, es mi jibarita. Su imagen es producto de la figurada domesticación de la tierra y la naturaleza, de la barbarie que sugiere su “olor a selva”; del acto conquistador de convertir la tierra en mi tierra.

¿Cuán felices somos los puertorriqueños y las puertorriqueñas al recrear estos paraísos domésticos? ¿Somos felices por igual? ¿Cuáles son las intersecciones o los mil y un planos con los que se conecta este discurso? ¿Cómo se resignifica por otros discursos?

Un examen de las rutas literarias del canon patriarcal se puede apreciar en Literatura y paternalismo en Puerto Rico de Juan Gelpí. En su brillante estudio, Gelpí muestra tanto la consolidación del discurso doméstico de la nación en la obra de Antonio S. Pedreira y René Marqués, por ejemplo, como sus fugas y tránsitos callejeros de autoras y autores de la segunda mitad del siglo, a los que la segunda edición del libro suma el “nomadismo” de Julia de Burgos. Según su análisis, el discurso de la nación se instaura sobre la posesión autoritaria de la casa y la tierra por parte del padre; casa a la que voces como las de Luis Rafael Sánchez, Rosario Ferré, Manuel Ramos Otero y Ana Lydia Vega, entre otros, resistirán ubicando sus narraciones en el afuera de la calle y del territorio nacional.

Pero eso es el plano literario post Guajana. El plano musical de los 70s ofrece un panorama rizomáticamente relacionado de otra manera con la felicidad campesina de Lloréns. Por un lado, se puede observar la recreación del mito doméstico campesino de Lloréns en temas de los hermanos Morales, Chuito de Bayamón y Federico Rivera Goyco, cuyo “Mi jaragual” sería el ejemplo más claro; sobre todo en la versión salsera de Ismael Rivera en la que la metáfora finca-mujer-Puerto Rico es directamente enunciada por el Sonero Mayor cuando interpela al país: “pa’ lante Puertorro que no te para nadie”.

Muy relevante es el neocriollismo campesino de la “nueva canción” puertorriqueña de esa década. En medio del fervor de las luchas estudiantiles y obreras de esos años, los grupos Alborada y Haciendo Punto en Otro Son reproducen la identificación romance campesino-felicidad nacional en canciones como “Alegoría”, “Vida campesina” y “Ensillando mi caballo”. Identificados con movimientos independentistas y sociales y refigurando las bohemias literarias de principio de siglos —presentándose en tanto en actividades políticas como cafés teatro—, estas agrupaciones y estos temas imantan la reconquista de la jibarita con las luchas nacionales del tercer tercio de siglo. Así, junto a “Verde luz” y “Monón”, esa generación veneraba la patria entonando “esa jibarita me enamoró con su timidez como de gorrión” e identificando la “nueva canción” con el palmar, la amapola y el ruiseñor, en la voz femenina de Jossie La Torre como si ésta reprodujera la voz de “la jibarita de mi cantar”.

Diferente relación con su pareja es la que presenta Ismael Rivera en “Mi negrita me espera”. Quien aseguraba sentirse como “si fuera el Rey Maelo”, en “Mi jaragual”, no se siente tan seguro en los límites de la ciudad y le teme más al desvelo de su negrita que a la oscuridad, por lo que renuncia —se quiere “ir ya”— a los placeres de la vida nocturna. Este tema de Carlos Suárez, presenta un sujeto que vacila entre los placeres y la seguridad de su hogar.

A otras relaciones también refieren los temores que cantan los Mulatos del Sabor cuando se mofan de a quienes se les fue la mujer sea “con uno más feo” o simplemente “pa’ allá pa Nueva York”. En lugar de presentar el discurso protagónico de la liberación de límites del hogar y la tierra de la narrativa setentista, estos temas musicales presentan la angustia de sujetos trastornados por la perdida de su finca y su mujer. No quiero sonar esencialista, sino observar la coexistencia de varios discursos: el que reitera el idilio nacional como propuesta liberadora y el que reacciona al derrumbe de esa idea.

Otras historias de bregas y resistencias frente al discurso patriarcal hegemónico ofrecen los casos de Luisa Nevarez Ortiz y Elí, la compañera de Taso, el cortador de Caña. La historia de Nevarez Ortiz —condenada a la horca por la muerte de su hija de meses de nacida, a quien no podía alimentar porque ella misma no tenía para comer— se debe ver cómo las mujeres trabajadoras no encajaban cómodamente en el ideal de la jibarita de Llorens. Mientras, la vida de Taso, narrada por Sidney Mintz, no presenta a un sujeto cuya felicidad se la dé su esposa, en ningún momento reducida ni sometida a la relación patriarcal de “La hija del viejo Pacho”. Como la negrita en el tema de Suárez/Rivera, Elí no actúa como la jibarita de “Alegoría” ni como la de “Vida campesina”, mucho menos como la hija del viejo Pancho; esto, a pesar de parir 13 hijos.

Las relaciones campesinas de las historias de Nevarez Ortiz y Elí presentan complejidades irreducibles a la mitificación jíbara de poemas y canciones. Más bien aluden a las resistencias y evasiones a ese discurso que se aprecia en “La jibarita” de Cachete Maldonado y Batacumbele. Este tema de 1980 presenta la resistencia femenina a ser definida como “hija del campo y su vivir” y opta por decir “no, jíbara no”. Relación inversa con la imagen de mujer dócil y domesticada es la historia de Isabel la Negra, que narra Mayra Santos Febres en Nuestra señora de la noche (2006). En la novela de Santos Febres, la puta de Ponce —que ya había sido motivo de las miradas literarias de Manuel Ramos Otero, Rosario Ferré y José Luis Ramos Escobar— incluso problematiza la relaciones con la tierra y la herencia: al dejar sus hijos naturales, adoptivos y simbólicos en disputa de su tierra como si la historia política de Puerto Rico se tratara de la pelea de los “hijos de la puta” por el valor simbólico y material de la tierra, su pedazo de tierra.1

Desde el punto de vista nacional, estas mujeres corroen el ideal a la vez que lo mantienen vivo. Se puede pensar tanto en Doña Bárbara —novela que no es nuestra pero que se lee en todas las escuelas— como en las mulatas de Palés: mujeres medio salvajes que alimentan el deseo de conquista. Porque, a pesar de la solidez con que se piensa el orden patriarcal, “tu jibarita [nunca fue] tu jibarita”. Por eso se le busca o se le espera para culminar la gratificación o se siente como si la disfrutara en el proceso; no en el cuerpo sino en el olor a selva y felicidad de la hija del viejo Pancho.

La jibarita encanta como deseo, como futura gratificación que se proyecta en el adjetivo posesivo. Confundida con el paisaje, la jibarita se describe en un espacio próximo: como en una pintura impresionista “entre las sombras de un cafetal”. “Ven acá, jibarita hermosa”, apelará la voz de Daniel Santos interpretando el “Romance del campesino” de Roberto Cole (1943);2 como si el amante quisiera introducirse en el paisaje o extraer frutos del cuadro, la canción transcribe el viaje, la aproximación, el deseo. Según Zygmunt Bauman, para la modernidad la identidad es un proceso de gratificación retardada.3

Por eso es que otros prefieren hablar de identificación: la identidad como un acto entre dos o más sujetos. Pero el discurso moderno confunde el proceso con el objeto y llama identidad a la identificación.

Quizás por eso Héctor Lavoe encuentra en su jibarita “los aretes que le faltan a la luna”; aquellos que José Dolores Quiñones decía haber encontrado “a la orilla del mar” y los guardaba como futuro obsequio a su amada.4 ¿Es el encuentro idéntico a la satisfacción? Puede ser; pero lo que se encuentra en este caso es el regalo. Aquí la jibarita es el espacio del encuentro que sustituye a la playa, la tierra. Parece que para este “pelegrino del sabor”5 —que deambula entre la “tierra de la dulzura” y “la ricura” de su distribución— su paraíso de dulzura fuera hallar y domesticar el objeto del deseo: hacer de la jibarita su jibarita.

Mi jibarita figura como “la tierra de Borinquen” a la que “llegó Colón”, que celebra como himno nacional la colonia más antigua de las Américas. Pero Lavoe es un eterno viajero que una vez cruzó “sobre tierra dormida, puramente abatida por la luz del sol”, para no encontrar a su amada. La jibarita es indómita, casi salvaje. No por otra cosa, cuando evade o resiste complacer el deseo masculino, la llaman “¡piraña!”

- Debo a Rubén Ríos Ávila esta interpretación de la novela de Santos Febres. [↩]

- Roberto Cole, autor, Daniel Santos intérprete, “Romance del campesino” Grandes éxitos de Daniel Santos. Grabada originalmente en 1946 y regrabada en 1982 con el Conjunto Clásico en Daniel Santos con el Conjunto Clásico, Lo Mejor Records, 1982. [↩]

- Ver Zygmunt Bauman, “From Pilgrim to Tourist — or a Short History of Identity” en Stuart Hall y Paul du Gay, Questions of Cultural Identity, London, Sage Publications, 1996, 18-36. [↩]

- Héctor Lavoe autor e intérprete, “Paraíso de dulzura”, “La voz”, Fania Records, 1975; y José Dolores Quiñones, autor, Vicentico Valdés intérprete, Celebrando con la Sonora Matancera. [↩]

- Como lo llama Juan Carlos Quintero Herencia, La máquina de la salsa, San Juan, Ediciones Vértigo, 2005. [↩]