La apuesta por la imaginación

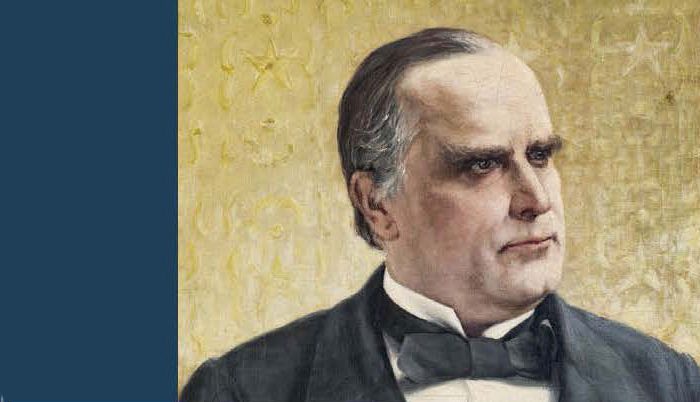

el nuevo libro de Rosamond King, Island Bodies

Es sin duda interesante que los estudios sobre sexualidad en el Caribe tienen una larga trayectoria, vinculada a menudo con estudios raciales y de género. La hipersexualidad imaginaria y real del Caribe ha sido el punto de partida para reflexiones y estudios que se han enfocado en el abuso y la cosificación del cuerpo mulato y negro (esclavo y libre) desde la época colonial hasta el sistema de plantación (Moreno Fraginals, Fanon, Sheller). En tiempos más recientes, el turismo sexual se ha convertido en la estructura de explotación económica de los mercados globales y transnacionales (Kempadoo, Cabezas, entre otros). Pero últimamente se han publicado una serie de libros que nos invitan a cuestionar algunos de los mitos sobre el Caribe que muchos damos por sentado, a veces sin ni siquiera darnos cuenta. Island Bodies: Transgressive Sexualities in the Caribbean Imagination (2014), primer libro de Rosamond King, nos invita precisamente a este tipo de mirada desmitificadora, al cuestionar tres mitos centrales del Caribe. Me gustaría dedicarle una reflexión breve a esta invitación tan provocadora de esta estudiosa feminista y caribeñista que nos lleva a interrogar saberes que hasta ahora hemos dado por supuestos.Mito #1: El Caribe es una de las zonas más homofóbicas del planeta

Island Bodies es un libro ambicioso, que estudia la transgresión sexual en el Caribe como parte de un contínuum. Según King, existe un hilo conductor que vincula a los sujetos con expresiones de género no normativas con los hombres y mujeres gays, así como con las mujeres que desarrollan su autonomía sexual, y con los hombres caribeños que se involucran sexual y afectivamente con mujeres blancas turistas de clase media. El libro de King documenta una serie de casos en los que sujetos cis y trans, gays, lésbicos, y bi, gozan de una amplia visibilidad social, en la medida en que sus prácticas no contravienen abiertamente ciertas reglas de comportamiento generalizado. En ese contexto, muchos sujetos logran obtener aceptación pública aunque no están ni en el clóset ni fuera de él. En todos estos casos, según King, existen prácticas alternativas de la sexualidad y del deseo en las que se constituyen otros modos de identificación con lo caribeño.

Uno de los primeros pasos para entender el poroso espacio de la sexualidad y el deseo en esta zona es cuestionar el lugar común de que el Caribe es una de las zonas más homofóbicas del planeta. King cuestiona el mito sin negar la realidad de la homofobia, y nos ofrece un panorama muy rico de los modos en que los sujetos trans, gays y lésbicos forjan vidas complejas y ricas en nuestras islas. Por ejemplo, en el primer capítulo la autora propone un examen crítico de la representación y visibilidad de los sujetos trans en la literatura y festividades caribeñas. En la primera mitad del capítulo, King examina cuidadosamente la construcción del sujeto trans como un ideal casi inalcanzable que termina careciendo de la humanidad y complejidad de los personajes cis, en novelas como No Telephone to Heaven (1987) de Michelle Cliff, Cereus Blooms at Night (1996) de Shani Mootoo, y Sirena Selena vestida de pena de Mayra Santos Febres (2000).

En la segunda parte de este primer capítulo, King analiza el desfase que se da entre la afirmación de valores machistas y patriarcales en la zona y la amplia visibilidad de figuras travestis comunes en festivales de la región, tales como La loca en las Fiestas de Santiago Apóstol en Loíza, Puerto Rico, la figura de Mother Sally en el festival de Barbados que se celebra al final de la época de cosecha, y la Dame Lorraine del carnaval en Trinidad y Tobago. El capítulo concluye discutiendo tres casos que involucraron a hombres que pueden identificarse como travestis o cross-dressers, en Trinidad y Tobago (1997), Guyana (2010), y Cuba (2011). En estos casos, (por ejemplo), la visibilidad del sujeto trans (-vesti, -género) está intervenida por condiciones raciales y de clase social. El argumento central de esta sección del libro es que la visibilidad no es una actividad políticamente reivindicadora por sí misma. Para King, la clave no está en negar las dificultades que confrontan quienes transgreden las normas sociales, sino en cuestionar mitos que niegan la complejidad de las múltiples experiencias de sexualidad y deseo que configuran lo que reconocemos como el Caribe contemporáneo.

Mito #2: Las lesbianas son invisibles en el Caribe

El próximo mito que King interroga en su libro es el de la invisibilidad de las lesbianas en el Caribe. Esta meditación sobre la invisibilidad comienza en el segundo capítulo del libro, el cual dedica al estudio del “secreto abierto” entre hombres caribeños, que no viven públicamente como gays, pero que tampoco se niegan a las posibilidades de su deseo. King señala que la invisibilidad no es un acto pasivo, sino el proceso activo de excluir y desaparecer ciertos cuerpos y deseos de los espacios cotidianos. En ese contexto aparentemente tan difícil de navegar, la sexualidad femenina se niega, y el deseo lésbico resulta doblemente invisibilizado. Esta ha sido la premisa de varios estudios muy importantes que documentan el limitado espacio de agencia de las mujeres caribeñas. El señalamiento de King se nutre de estudios que han analizado con acierto las complejas redes de autoridad y control social en el Caribe para entender la condición de las matronas y la matrifocalidad en la zona (Rowley, Paravisini-Gebert, Valovirta). Island Bodies parte entonces de la siguiente pregunta: ¿qué sucede si cuestionamos el lugar común de la invisibilidad femenina? Este tipo de acercamiento nos permite valorar de otro modo el trabajo fundacional de estudiosas como Omise’eke Tinsley, Amalia Cabezas y Gloria Wekker, quienes documentan la amplia visibilidad de las redes homosociales y homoeróticas de las mujeres en el Caribe.

Matikor, celebración pre-nupcial que llevan a cabo las mujeres de ascendencia india en Surinam, Trinidad y Guyana.

El libro documenta y discute una gran variedad de actividades sociales e intervenciones culturales que cuestionan abiertamente la invisibilidad de la sexualidad femenina y lésbica en el Caribe. En el capítulo tres, por ejemplo, la autora discute el trabajo de organizaciones activistas en Holanda, Cuba y Trinidad, en conversación con narrativas lésbicas de R. Gay (Haití), Dionne Brand (Trinidad), Marilyn Bobes (Cuba), y Shani Mootoo (Toronto). Por otra parte, en el capítulo cuarto King estudia personajes y artistas heterosexuales y bisexuales que subvierten los roles tradicionales de lo que se concibe como lo femenino. King utiliza conceptos locales, como “true womanhood” (femineidad verdadera), y “force ripe” (madurar a la fuerza o antes de tiempo) para referirse a personajes y cantantes que reclaman autonomía sexual en el momento en que deciden expresar su condición de mujer. Nuevamente, este capítulo combina rituales como el matikor, la celebración prenupcial que llevan a cabo las mujeres de ascendencia india en Surinam, Trinidad y Guyana, con textos literarios como Lucy de Jamaica Kincaid, Heremakhonon de Maryse Condé, y The House of Six Doors de Patricia Selbert. El capítulo concluye con un interesante análisis de videos musicales, páginas de web y letras de canciones de cinco cantantes caribeñas: Jocelyne Béroard, (zouk, Martinica), Drupatee Ramgoonai (chutney, Trinidad), Ivy Queen (reguetón, Puerto Rico), Rihanna (U.S. Top 10, de Barbados), y Alison Hinds (soca, reside en Barbados). Estas artistas cuestionan y a veces reafirman nociones tradicionales de lo femenino, pero utilizan su agencia sexual para crear un espacio autónomo. King arguye que en el ejercicio de su autonomía sexual todas estas mujeres reclaman una visibilidad muy particular para lo femenino en el mundo cultural y social del Caribe y sus diásporas. En este contexto, poner en duda la invisibilidad de la sexualidad hetero y lésbica en el Caribe le permite a King explorar toda una gama de rituales, prácticas culturales y representaciones simbólicas en las cuales la mujer caribeña goza de grados diversos de visibilidad y autonomía.

Mito #3: Los hombres caribeños son heteronormativos, machistas y patriarcales

King también desmonta varios de los mitos relacionados con los hombres caribeños. En el primer capítulo del libro, como vimos, explora instancias públicas de travestismo en los festivales caribeños. En el segundo capítulo demuestra cómo el secreto abierto articula una relación con la homosexualidad masculina un poco más compleja que la que se maneja en algunos estudios sobre el tema. Recordemos, por ejemplo, que uno de los grandes desencantos de Reinaldo Arenas cuando experimenta la vida gay en los Estados Unidos es precisamente la dicotomía que se establece entre el mundo heterosexual y el gay:

En Cuba, cuando uno iba a un club o a una playa, no había una zona específica para homosexuales; todo el mundo compartía junto, sin que existiera una división que situara al homosexual en una posición militante. Esto se ha perdido en las sociedades más civilizadas, donde el homosexual ha tenido que convertirse en una especie de monje de la actividad sexual y ha tenido que separarse de esa parte de la sociedad, supuestamente no homosexual que, indiscutiblemente, también lo excluye. Al no existir estas divisiones lo interesante del homosexualismo en Cuba consistía en que no había que ser un homosexual para tener relaciones con un hombre; un hombre podía tener relaciones con otro como un acto normal. Del mismo modo, a la loca que le gustaba otra loca, podía ir con ella y vivir juntas sin ningún problema, pero al que le gustaran los hombres de verdad, también podía alcanzar a ese macho que quería vivir con él o tener con él una relación amistosa, que no interrumpía para nada la actividad heterosexual de aquel hombre. (133)

King analiza este lugar ambiguo que ocupan muchos hombres que tienen sexo con hombres pero que no se identifican abiertamente como gay, en relatos de Reinaldo Arenas (Cuba), Kei Miller (Jamaica), y Aldo Álvarez (Puerto Rico), en tres documentales, Orgullo en Puerto Rico (Puerto Rico), Of Men and Gods (Haití), y Songs of Freedom (Jamaica), y en el trabajo visual del artista barbadense Ewan Atkinson.

El quinto capítulo de Island Bodies también desmonta algunos estereotipos asociados con los hombres heterosexuales caribeños. King analiza al latin lover, al indio dócil, y al black stud, en narrativas y textos visuales que abordan las relaciones interraciales de mujeres blancas con hombres negros y mulatos caribeños en contextos diaspóricos y de turismo sexual. El capítulo combina nuevamente literatura y cine al elaborar una lectura comparada de narrativas de V.S. Naipaul, Dany Laferrière y Junot Díaz, con adaptaciones fílmicas de textos literarios tales como The Lunatic (filmado en Haití en 1991, y basado en el libro de Anthony Winkler del mismo título), y Vers le Sud/Heading South (filmado Jamaica en 2005, basado en tres cuentos de Dany Laferrière). Uno de los aportes del libro de King es que logra revisitar la escena clásica del hombre negro que se acuesta con una mujer blanca, pero para explorar en detalle la asimetría de poder que existe en una práctica sexual que cuestiona el discurso heteronormativo blanco. En esta sección del libro el hombre caribeño negro y mulato se representa fuera de los lugares comunes del supermacho heterosexual, para explorar experiencias alternativas que complican concepciones de masculinidad en el Caribe.

La imaginación como estrategia

Creo que el giro más interesante ocurre en la breve sección final del libro, cuando King alude a intervenciones críticas de Manolo Guzmán, Thomas Glave y Colin Robinson, que proponen la imaginación como alternativa para reconceptualizar el tema de la transgresión sexual en el Caribe. King utiliza el trabajo de estos tres críticos para apostar por la imaginación, pero no como carencia en la sociedad heteronormativa y homofóbica caribeña, ni como proyección futura de una comunidad que está por ser posible. Ante esta aparente disyuntiva, King arguye que es necesario reconocer la rica imaginación que ya existe y que hace posible una gran variedad de transgresiones, deseos e identidades que se salen de la heteronorma. King presenta su libro como un rico archivo de los muchos modos en que los sujetos caribeños encuentran un espacio para poder gozar las vidas que quieren vivir. El archivo que King arma en Island Bodies no niega la represión de las sexualidades alternativas en el Caribe, ni idealiza la transgresión como necesariamente liberadora. Pero la autora no se conforma con identificar la opresión, ni con identificar conductas no normativas. Su estudio identifica modos de ser y prácticas que a veces no son explícitamente antinormativas, pero que logran forjar espacios, comunidades e identidades en las que transgresión y normatividad coexisten. Y por ello el libro cierra con una invitación a utilizar la imaginación como herramienta y metodología crítica que nos permite descubrir las muchas cotidianidades intermedias en las que se hace posible ser y pensarse otr@ en el mundo caribeño contemporáneo.

Esa misma imaginación informa el trabajo investigativo de King, sobre todo en la manera en que logra que múltiples producciones culturales, rituales, debates legales y prácticas, conversen a lo largo de los cinco capítulos del libro. También resulta muy creativa su estrategia para incluir al Caribe holandés, por medio de producciones artísticas y organizaciones en la diáspora, o por medio de trabajo visual que puede analizarse a pesar de las barreras lingüísticas. Island Bodies se distingue de muchos otros estudios sobre temas afines en el tipo de ejercicio crítico de la imaginación que despliega, no como alienación o escape, sino como un modo de reconocer la riqueza de las experiencias que subvierten o cuestionan el absolutismo del orden heteronormativo.

Me gustaría terminar precisamente con esa misma idea, pero recordando un momento paradigmático del relato “Mundo cruel” de Luis Negrón. Este cuento detalla la crisis que se genera en la vida de unos hombres gays cuando descubren que la homofobia ha cesado de existir. En este relato, Negrón imagina el fin de la homofobia, pero decide no detenerse ahí… e imagina el efecto que tendría este cambio social en hombres que han forjado su identidad como minorías sexuales por medio de tácticas de resistencia y supervivencia ante la homofobia. Pero lo que resulta más impresionante en el imaginario del relato es que el acceso a un mundo completa e inequívocamente igualitario genera una crisis personal que se puede describir, precisamente, como la muerte de la imaginación:

Así que lo que le contaba su amigo le parecía totalmente descabellado y trató de consolarlo diciéndole que no se preocupara, que esa noche iban a la barra y de seguro la homofobia estaría intacta allí (89-90).

En cierta medida, Negrón y King nos advierten sobre los peligros de ciertos discursos identitarios que se fundamentan principalmente en la transgresión y el cuestionamiento tajante de las normas. En algunos casos estos gestos aparentemente revolucionarios pueden llegar al extremo de invisibilizar las muchas maneras en que los seres humanos encuentran modos de sobrevivir dentro de espacios altamente represivos. Negrón nos advierte contra los peligros de identidades minoritarias que terminan atrapadas en la homonormatividad. King nos alerta ante los peligros de reducir la transgresión a actos de subversión explítica o pública. En ambos casos la apuesta es por la imaginación como modo de conocimiento, como metodología y como práctica que nos recuerda uno de los versos de Mario Benedetti en “Despistes y franquezas” (con enmienda traviesa de mi parte): “L@s Otr@s que invento dicen a veces cosas que yo no habría dicho ni aunque fuera otr@” (239). ¿Y no debería ser esta otredad imaginaria que dice cosas que un@ no diría ni aunque fuera otr@ la mejor apuesta para entender nuestro Caribe, no en el futuro, sino en el presente que nos habita?

Referencias

Arenas, Reinaldo. Antes que anochezca. Barcelona: Tusquets, 1992.

Benedetti, Mario. Inventario. México: Editorial Nueva Imagen, 1983.

Cabezas, Amalia. Economies of Desire: Sex and Tourism in Cuba and the Dominican Republic. Philadelphia, PA: Temple Univ. Press, 2009.

Fanon, Frantz. Black Skin, White Masks. Trad. Richard Philcox. New York: Grove Press, 2008.

Glave, Thomas. “Toward a Nobility of the Imagination: Jamaica’s Shame” Small Axe 4.1 (2000): 122-126.

Guzmán, Manolo. Gay Hegemony/Latino Homosexualities. New York: Routledge, 2006.

Kempadoo, Kamala. Sexing the Caribbean: Gender, Race and Sexual Labor. New York, N.Y.: Routledge, 2004.

—. Sun, Sex, and Gold: Tourism and Sex in the Caribbean. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 1999.

King, Rosamond. Island Bodies: Transgressive Sexualities in the Caribbean Imagination. Gainesville: University Press of Florida, 2014.

Moreno Fraginals, Manuel. “Aportes culturales y deculturación.” África en América Latina. México: Siglo XXI, 1977. 13-33.

Negrón, Luis. “Mundo cruel.” Mundo cruel. Río Piedras: La Secta de los Perros, Editorial, 2010. 85-92.

Paravisini-Gebert, Lizabeth. “Women Against the Grain: The Perils of Theorizing Caribbean Women’s Writing as Postcolonial, Post-Modern, Trans-National.” Winds of Change: The Transforming Voices of Caribbean Women Writers and Scholars. Ed. Adele Newson and Linda Strong-Leek. New York: Peter Lang, 1998. 161-168.

Rowley, Michelle. “Reconceptualizing Voice: The Role of Matrifocality in Shaping Theories and Caribbean Voices.” Gendered Realities: Essays in Caribbean Feminist Thought. Ed. Patricia Mohammed. Kingston, Jamaica: University of the West Indies and Center for Gender and Development Studies, 2002. 22-43.

Sheller, Mimi. Citizenship from Below. Erotic Agency and Caribbean Freedom. Durham and London: Duke University Press, 2012.

Tinsley, Omise’eke Natasha. Thiefing Sugar: Eroticism Between Women in Caribbean Literature. Durham: Duke University Press, 2010.

Wekker, Gloria. The Politics of Passion: Women’s Sexual Culture in the Afro-Surinamese Diaspora. New York: Columbia University Press, 2006.

Robinson, Colin. “Toward a Strategy of Imagination.”

Valovirta, Elina. Sexual Feelings: Reading Anglophone Caribbean Women’s Writing Through Affect. Amsterdam: Editions Rodopi, 2014.