Una lectura de «Historia bajo sospecha»

Ser y sentirse de un lugar es algo más que vivir en él o llevarlo consigo condensado en una emoción. Hay quien durante toda su vida es turista en su propio país y cuando viaja a su pasado se comporta como un visitante ocasional, en busca de episodios pintorescos, y después se reconforta pensando en la fortuna que tiene al gozar de las comodidades actuales; otras veces, adopta la actitud del extranjero que evalúa lo que observa comparándolo con visitas anteriores a lugares diferentes, y extrae conclusiones apresuradas acerca de la fatalidad que distingue a unos pueblos de otros.

Ser y sentirse de un lugar es algo más que vivir en él o llevarlo consigo condensado en una emoción. Hay quien durante toda su vida es turista en su propio país y cuando viaja a su pasado se comporta como un visitante ocasional, en busca de episodios pintorescos, y después se reconforta pensando en la fortuna que tiene al gozar de las comodidades actuales; otras veces, adopta la actitud del extranjero que evalúa lo que observa comparándolo con visitas anteriores a lugares diferentes, y extrae conclusiones apresuradas acerca de la fatalidad que distingue a unos pueblos de otros.

Algunos historiadores, equipados de su salacot y su cuaderno de notas, se nos han hecho exploradores del pasado en busca de antigüedades que con frecuencia confirmen una idea general de la evolución de las especies humanas. Hay autores, en segundo lugar, que han alcanzado la conclusión conveniente de que es innecesaria la expedición a los archivos porque no son más verdaderos los testimonios legados del pasado que otras expresiones culturales, pues la distinción entre reconstrucción histórica y ficción es tan débil que la una puede pasar por la otra ya que los hechos que llegamos a conocer solo son interpretaciones sobre los hechos. Pero por fortuna existe una tercera categoría de historiador y de historiadora, aquél y aquélla que se propone desentrañar las claves históricas de un momento dado, de un grupo humano de comunidades en el tiempo y en espacios determinados de convivencia y de conflicto, también de los individuos que viven en sociedad tomados en su singularidad en la medida que nos informan de su época y de respuestas distintas a desafíos, por lo común, compartidos.

Desentrañar claves del pasado es bastante más que conformarse con explorar, registrar muestras obtenidas en el yacimiento y juntarlas en un relato comprensible. Reiterando la frase de uno de los clásicos de los que el autor del libro que comentamos se sirve para contrapuntear la exposición y el análisis, “si la forma de las apariencias de las cosas coincidiera directamente con su esencia”, toda ciencia sería superflua.

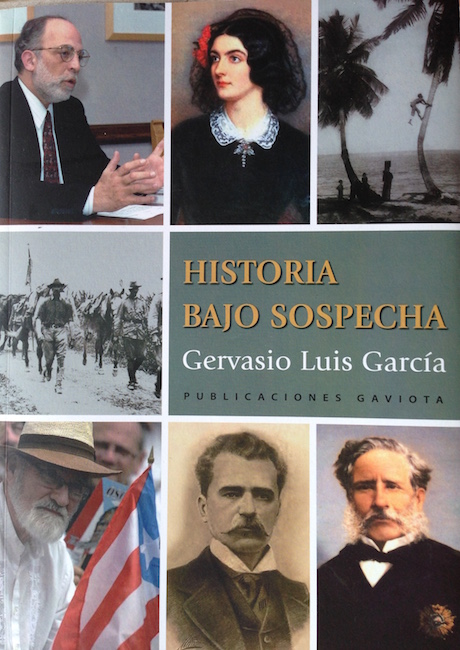

De manera que el historiador de esta tercera condición duda, con una constancia digna de empresas mejor retribuidas, de la aparente sencillez de los datos y de los relatos trazados por sus predecesores, y procura ir siempre un poco más lejos; pretende comprender la realidad contradictoria en su misma contradicción esencial, no en su manifestación acomodada por los propios actores y por los oficiantes de la memoria acomodada. Esa inconformidad que preside la búsqueda y la reflexión puede resultar incómoda, hasta incomprendida, pero llevada con coherencia hasta sus últimas consecuencias nos proporciona una categoría superior, hoy en retroceso, de ese espécimen de historiador que no hace tanto tiempo, antes de que se frivolizara el vocablo, distinguía al intelectual. Bien, el libro Historia bajo sospecha nos confirma que su autor, Gervasio Luis García es acreedor de las palabras que él mismo dedicó a Arcadio Díaz Quiñones en un texto de homenaje que se reproduce en sus páginas: un intelectual puertorriqueño y caribeño que no se repite. Y sus amigos podemos sentir la satisfacción íntima de disfrutar de su amistad y de la lectura de sus trabajos.

II

El escritor italiano Ítalo Calvino tituló uno de sus libros con una rotunda invitación: Por qué hay que leer los clásicos. Un clásico, nos dice Calvino es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Siempre que volvemos a él, continúa, nos ofrece giros nuevos e inesperados. En Historia bajo sospecha el autor reúne doce textos, la mayoría aparecidos a lo largo de dos décadas, hoy dispersos, alguno de difícil localización, y añade algún otro que permanecía inédito. Sin dejarme llevar por la admiración personal, creo que puede sostenerse que varios de ellos, no menos de cinco, revisten las características que distinguen el trabajo bien hecho de un clásico de la historiografía, un ejemplo y un modelo de hacer historia, no tanto por las conclusiones a las que llega, que como todas las nuestras puede ser objeto legítimo de discusión, como por el método de razonar el pasado y la inconformidad con las respuestas inmediatas. Los problemas complejos requieren hipótesis y análisis complejos, lo que no está reñido con explicaciones claras, con un lenguaje elegante, con una fina ironía en muchos casos y de una enérgica discrepancia en otras.

La nación, el colonialismo, la ingeniería de la dominación y las estrategias de los dominados para burlarla, la cultura política de los colonizados, el problema de ser intelectual en la colonia y, por lo tanto, el vacío que este déficit origina en la formación de una clase dirigente subalterna son los grandes temas del libro, la preocupación del autor.

Como indica en sus primeras páginas, el autor elige el camino de pelearse “con algunas visiones con el propósito de repensar lo sabido o lo mal aprendido”. Y nuestro autor pelea en sentido y direcciones muy variadas; en especial, la pelea es a campo abierto y a pecho descubierto cuando enfrenta la defensa del oficio de historiar frente a quienes proclaman que el lenguaje es la única verdad reconocible y, en consecuencia, postergan y condenan al olvido las cosas y las gentes. Porque Gervasio García se reivindica historiador de las gentes, de sus condicionantes y de sus respuestas.

El estilo que escoge, sin renunciar al soporte documental, se mueve a la perfección en el terreno del ensayo histórico, que no debe ser confundido con la versión corriente del ensayo especulativo, tan frecuente entre el columnista de periódico al que se quedan cortas las veinte líneas que le dan en el diario, y los amantes del pensamiento débil, que nos explican el universo humano en no más de cien cuartillas. Gervasio García revisa, discute, niega, renegocia significados… Si alguien quisiera explicar con un ejemplo el arte de la brega al que se refería Díaz Quiñones en el título de uno de sus libros más celebrados, tiene en Historia bajo sospecha, también en esto, un buen modelo.

III

Las reflexiones en torno a la nación y la identidad nacional ocupan un lugar destacado en la obra. Está presente en el texto que lleva ese título, “La nación antillana: un problema, un desafío, una utopía”, que tuvimos el privilegio de editar en 2005 en Historia Social, pero recorre prácticamente todo el libro. En él discute con pasión que la nación pueda ser reducida a un lazo íntimo, personal, una emoción que pertenece a la misma categoría de las creencias mágicas pero que no se podría sostener desde el punto de vista intelectual. Con parecida energía rebate que pueda ser concebida como un artefacto, un invento del siglo XIX, algo creado o imaginado sin mayor fundamento que la finalidad buscada por quienes lo crean y promueven. El sentido de pertenencia se ha revelado mucho más resistente que todo eso. El método de conceptualización de la nación también puede ser materia de debate. No dedicaremos nuestra atención a estos aspectos, suficientemente desarrollados por el autor. Pero no dejaremos pasar otras cuestiones que se infieren del libro o cuya reflexión nace al calor de su lectura.

En primer lugar, confundir nación y proceso de nacionalización inducido desde abajo por los intelectuales y las fuerzas políticas emergentes (nacionalistas), o desde arriba por grupos de poder (desde el Estado que aspira a ser Estado nacional) puede arrojar luz sobre los procesos de nacionalización horizontal y vertical, sobre el objetivo de acomodar una comunidad de personas, nada imaginada sino muy real, a una misma condición sujeta a derechos y obligaciones: el gobierno sobre los ciudadanos y la participación de estos, en su caso, en el gobierno. Pero sigue sin alumbrar la noción “nación”: sabremos en qué consiste la nacionalización, con qué fines, quién nacionaliza, con qué resultados; se mantendrá en penumbra la idea principal, ¿en qué consiste? Confundir la finalidad de la cosa con la cosa misma, un fenómeno suficientemente resistente como para regresar por la ventana cuando ha sido expulsado por la puerta, debiera llamarnos la atención e invitarnos a ir al fondo de las cuestiones en lugar de quedarnos con las teorías funcionales. En segundo lugar, cuando colectivos que se reclaman nacionales, y lo hacen en la medida en que revisten rasgos semejantes a los de las naciones consolidadas, se oponen a naciones que los dominan, y a la vez los dominadores niegan fundamentos reales –reducidos a imaginarios- a sus retadores, el asunto escapa a la discusión conceptual y entra en el terreno de la política. ¿Por qué llamar a los espacios de convivencia en los que se comparte la diferencia de una forma y negarla en otras ocasiones?

En el amplio repertorio de la teoría del hecho nacional, a Gervasio García le resulta especialmente grata la explicación de Adrian Hasting: la nación es una “construcción sociohistórica única”, una comunidad histórico cultural unida horizontalmente. Y a continuación presta atención a los atributos distintivos: la nación responde a una identidad de condición variable, móvil, múltiple y se anticipa al nacionalismo; al estudiarla, nos recuerda, conviene extremar la precaución ante las percepciones y las identidades del historiador que ha estudiado la nación. A propósito, traerá a colación los tanteos llevados a cabo en el siglo XIX para definir la nación, deteniéndose en el contraste entre un criollo letrado reformista, José Antonio Saco, defensor de una nación sin negros, y un ganadero independentista anexionista, Gaspar Betancourt Cisneros, con una concepción de la nación no menos racial; y sin solución de continuidad, Gervasio García nos sitúa ante ese gran historiador que fue Manuel Moreno Fraginals a propósito de su biografía de Saco, a quien en 1953, reeditado en 1960, presenta como un nacionalista bienintencionado, y en un texto de 1968 como un anexionista embozado, hasta convertirlo en una obra de 1995 en vocero de la plantocracia y, como, tal, incapaz de concebir plenamente la nación. Decididamente, está también la ideología y los cambios en la forma de pensar del historiador.

Las identidades son siempre inconclusas, contradictorias y en transformación, siempre a condición de que estén vivas. Son inmutables si en ellas ha desaparecido todo rastro vital. El historiador, añadimos nosotros, hace mal si las contempla como el entomólogo observa bajo su lupa a las mariposas clavadas en un corcho, detenidas en el vuelo y en el tiempo.

Está, a continuación, la nación específica, cuando en el mundo no europeo, y seguimos de nuevo a nuestro autor, “la ‘cuestión nacional’ se funde con la ‘cuestión colonial’” y cada vez que pensamos la primera debemos tener presente la persistencia de las relaciones de dominación. He aquí una vertiente crucial que no debe pasar desapercibida en nombre de la universalidad de las categorías. El anticolonialismo tradicional -nos explica Gervasio García, siguiendo en esto a Edward Said- promovió la liberación “dentro de mismo universo discursivo habitado por la cultura occidental”, desde las mismas premisas, metáforas y palabras empleadas por el dominador, de manera que el anticolonialismo pasaba a compartir la cultura de los antagonistas. Esto ha sido tan cierto hasta hace poco, que la cultura occidental no estaba preparada para afrontar la nueva oleada anticolonial que además de su violencia extrema, sin límites, se caracteriza por haber dejado de compartir las premisas culturales del antagonista; precisamente esa mutación ha dejado a éste incapacitado para comprender el desafío y hacer frente al peligro que le acecha.

IV

Regresando al anticolonialismo tradicional, del que con maestría se ocupa nuestro autor, la apropiación de la cultura del dominador –nos dice- era autóctona, adaptada a las condiciones o las necesidades de los grupos que promueven y aspiran a orientar la nación. Y esto último nos traslada a otra de las cuestiones clave en el análisis de Gervasio García: las aspiraciones de quienes esperaban orientar la nación, el embrión de clase dirigente en torno a 1898, cuando las lealtades, nos recuerda, en muchos casos se hicieron reversibles.

Alrededor de esta problemática encontramos dos textos esenciales, ampliamente reconocidos: “Strangers in Paradise? Puerto Rico en la correspondencia de los cónsules norteamericanos (1869-1900)”, y “El otro es uno: la isla en la mirada norteamericana de 1898”. Por mi parte añadiría un tercer trabajo que reúne todas las cualidades para resultar controvertido: “Los bordes dentados del fin de siglo: el caso de José Julio Henna Pérez”.

La tesis fuerte que preside este conjunto de estudios vendría a ser la siguiente, en palabras del autor: “En la coyuntura del 98, los intereses de clase son más fuertes que los de la nacionalidad y la identidad”. Y se explica: el miedo a las capas populares dislocadas “une y concita a propietarios y profesionales criollos”, a autonomistas y a un amplio sector de independentistas, que califica de anexionistas en una contradicción de términos que pronto halla explicación, y juntos hacen causa común con el tenido por enemigo extranjero.

La colusión de rivales y competidores de la víspera pudiera parecer una claudicación y una falta de nervio de las elites puertorriqueñas si no halláramos una actitud muy semejante hacia 1810 y en los años posteriores a esta fecha en los movimientos libertadores del continente americano, cuando las revoluciones anticoloniales se vieron obligadas a movilizar a amplios sectores de la población, y en no escasa medida al pueblo bajo, a la plebe y a las restantes clases antes llamadas peligrosas, para combatir a los ejércitos realistas. Todos esos sectores diversos, en cuanto se vieron libres de las ataduras de la autoridad identificada con el régimen colonial, comenzaron a expresarse con voz propia, a presentar sus demandas específicas, a reinterpretar en sentido favorable a sus respectivas situaciones los enunciados libertadores. Y el miedo a la multitud llevó a las élites revolucionarias a extremar la prevención sobre los subalternos, a militarizar la revuelta contra España, a dar un sesgo conservador y autoritario a los Estados que a continuación se construyeron. La peculiaridad puertorriqueña, como la cubana, en ese sentido, consiste en la época en que tiene lugar, casi un siglo más tarde, y la naturaleza del antagonista que enfrentan, antes un imperio agotado y en decadencia, en 1898 un imperio en la plenitud de sus energías. Así que las respuestas ante el desafío social de propietarios y profesionales, clase alta y clase media, no resultan tan extraordinarias.

La conceptualización de “independentistas anexionistas”, de otra parte, es todo un hallazgo que Gervasio García ilustra también en espacios próximos, como es el cubano durante medio siglo: de Betancourt Cisneros al prócer de 1868, Carlos Manuel Céspedes, hasta llegar a Tomás Estrada Palma, nada menos que el presidente del Partido Revolucionario Cubano tras la partida de José Martí a luchar, que en 1902 sería el primer presidente de la República de Cuba. Opuestos a la dominación española, que se mostraba incapaz de reformarse y de conceder derechos a los colonizados, los “independentistas anexionistas” creyeron ver en la anexión una alternativa viable y de bajo costo. Pero buscaron la anexión no para someterse, sino para ganar y asentar la libertad; nunca para conformarse con una ciudadanía de segunda clase ni con un estatus colonial renovado, para obtener libertades.

La ingeniería de la dominación nueva, la posterior al 98, viene a decirnos nuestro historiador al abrir el análisis de una segunda gran cuestión, no admite enfoques maniqueos. En palabras del autor: “El invasor no tuvo que devaluarnos para dominarnos porque ya estábamos desmerecidos por los grupos dirigentes y pensantes del país”. En ese sentido, los norteamericanos “ganaron la guerra antes de la guerra”.

Detengámonos en las anteriores aseveraciones. Y detengámonos en primer lugar en el estilo de la exposición: “no tuvo que devaluarnos […] porque ya estábamos desmerecidos”. El autor, de repente, sin advertirnos, ha cruzado la línea del tiempo y se ha situado del otro lado del espejo. Es parte de la comunidad nacional que por haber vivido una determinada experiencia histórica es legatario de sus acciones. El historiador no precisa de un distanciamiento aparente, formal, respecto al pasado para conservar la voluntad de objetividad, que no supone necesariamente neutralidad aséptica y hasta admite la empatía con los subalternos sociales, los explotados y los dominados, y todo lo contrario con los subalternos políticos resignados a perpetuar la condición colonial, a los que sin embargo, no renuncia a explicar en lugar de condenarlos o empujarlos al olvido. Y esto a pesar de que la subalternidad frente al dominador significará desarrollo atrofiado de la economía, evolución atrofiada de la sociedad, atrofia de la política y un sistema atrofiado en las maneras de pensar.

La mentalidad social recreada y reforzada en el colonialismo facilitó el cambio de soberanía. “El otro es uno”, afirma. Y el otro no es único, sino plural. En consecuencia, el dominador no creará un estereotipo uniforme del dominado sino que piensa y ofrece una variedad de sometimientos, alguna de las cuales encaja a la perfección en la nueva idea de imperio sin colonias. El proyecto seleccionado obliga a resemantizar la condición de “territorio incorporado” para crear ese invento que ha sido el “territorio no incorporado”, una variante nueva de la antigua autonomía colonial.

De este lado, la complicidad en la dominación es el rostro menos amable de la nación que no llega a ser nación y produce el alineamiento de un sector con el dominador. Es más: este último contamina a los sometidos al imponer “los temas del debate o del combate”. Sería la lectura más severa y pesimista de las teorías coloniales que Gervasio García maneja de manera brillante. Pero nuestro autor no se conforma con la espuma de las olas para deducir lo que es el mar, y reserva un resquicio al optimismo: ni la complicidad ni la diferencia consiguen negar la capacidad liberadora de los súbditos, como nos revela la historia con múltiples ejemplos; también el pasado acude en auxilio de la siguiente tesis: las imposiciones del dominador impulsan a quienes las sufren a superarlas. Sería lo mismo que reconoce a José Julián Acosta, cuando a mediados del siglo XIX debe recurrir a las notas al calce de la Historia geográfica, civil y natural de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico, de Abbad y Lasierra, para ofrecer la persistencia de los vicios de la colonización y con ello acercar mediante este subterfugio a una realidad que no puede ser dicha. En condiciones coloniales, como la vigente en Puerto Rico en el siglo XIX, se hace preciso leer en los resquicios y en la ambivalencia de las palabras escritas y de las actitudes donde los inconformes de la época sembraron códigos que sus contemporáneos avezados podían descifrar sin dificultad. El presente libro nos invita a descubrirlos, a pensar con más detenimiento la modesta producción intelectual de la época, y a examinar con ponderación los dilemas de entresiglos, cuando las condiciones se tornan de repente y sin embargo, en un clima de mayor libertad casi todo parece hacerse confuso.

V

He dejado para el final de mi presentación el conjunto de textos con los que se abre el libro, aquellos que se agrupan en la rúbrica “La inconsolable memoria”.

Cuando las palabras viven bajo sospecha, las cosas parecen no tener nombre, unas veces porque jamás son nombradas y otras porque se vuelven equívocas y apenas pueden ser reconocidas. Este párrafo, que citamos libremente, pertenece al escritor Juan Marsé y con él Gervasio García comienza el texto “Palabras bajo sospecha: la censura oficial y eclesiástica (1860-1870)”. Gervasio es el historiador que lee no solo a otros historiadores sino también a escritores y a ensayistas de actualidad. Las reflexiones de todos ellos a propósito de temas actuales introducen una viveza poco usual en los estudios eruditos.

En “Palabras bajo sospecha” nos presenta la función de la censura civil y religiosa en la colonia. La primera en un ejemplo de doble moral, o de la moral colonial que juzga intolerable la difusión en 1862 de un libro de la bailarina Lola Montez, El arte de la belleza o secretos de tocador, no por el contenido licencioso que pudiera atribuirse al título o a la personalidad de la autora, como por las consideraciones humillantes y burlonas que la obra contiene sobre los varones. La misma autoridad, nada menos que el capitán general y gobernador general de la Isla, recomienda en 1865 mediante una circular dirigida a los municipios que adquieran el libro Los negros en sus diversos estados y condiciones, obra esencialmente racista e inmoral –en términos de moral universal– del escritor español Ferrer de Couto.

La censura prohíbe y crea actos reflejos en creadores y en lectores. Sus consecuencias son mucho más implacables de lo que indica el índice de lo tolerado y de lo prohibido. Y es que tal como escribe José Julián Acosta en 1855, “en las colonias la censura es caprichosa, arbitraria”. La norma pública es solo un indicador. El celo, la ignorancia o el capricho del censor son imprevisibles. No hace tanto leía un libro editado a mediados del XIX en Cuba que reunía las prohibiciones y recomendación que el censor, un médico español que sería luego profesor de la Universidad de La Habana, hacía a las obras de teatro que quisieron ser representadas en esos años. El libro es de 1852. Ahí eran prohibidos o mutilados, o veían su texto parcialmente modificado, los clásicos españoles y europeos. La misma suerte corría José Zorrilla que el duque de Rivas o Hartzenbusch (cuya obra Los amantes de Teruel solo pudo representarse después de que la expresión “Soy esclavo”, en labios de un personaje, fuera sustituida por “Estoy privado de mi libertad”, entre otras variaciones); la censura alcanzaba al mismísimo Martínez de la Rosa, dos décadas antes presidente del gobierno con la viuda de Fernando VII y prohombre del muy conservador Partido Moderado. Sabemos que los libros de Ayguals de Izco, impregnados de un sentido de la justicia y de humanitarismo cristianos, que en España se vendían por decenas de miles, estaban prohibidos en las colonias. La denuncia de la tiranía o la esclavitud de las pasiones, expresiones tan del uso de los dramas épicos románticos, colisionaban con la idea un público colonial al que se atribuía la misma cualidad de ingenuo que en el pasado se había asignado al indio cuando era concebido incapaz de comprender el verdadero sentido de las palabras.

No obstante, cuando las palabras durante la colonia se hicieron sospechosas, una generación se vio en el compromiso de utilizar el pasado “para salvar el presente de libertades ciudadanas y poderes políticos propios”, sostiene Gervasio Luis García. No sé hasta qué punto el pasado sigue siendo una coartada para expresar aspiraciones no satisfechas. La memoria reconstruida, desprendida de la condición inconsolable una vez logra situarse en un espacio de libertades, no sé hasta qué punto, en la caja de herramientas de nuestro historiador, conserva la función de instrumento rebelde que nos recuerda que los fragmentos de justicia, las libertades ciudadanas en un contexto de verdadera conciencia cívica y los poderes políticos propios siguen siendo materia viva porque las metas soñadas aguardan todavía ser ganadas.

De todo esto trata Historia bajo sospecha, y esta ha sido mi lectura.

San Juan de Puerto Rico, 10 de marzo

* GERVASIO LUIS GARCIA: Historia bajo sospecha, Oficina de Historiador Oficial y Publicaciones Gaviota, San Juan, 2015, 280 págs.