Viñetas de verano

Es el guardia privado más afable que he conocido. No es hosco, ni parco. Tampoco transmite el recelo y el miedo que acompañan a quienes se les contrata para enfrentar de pronto a un enemigo desconocido. Su sonrisa es tan franca que nunca le he mirado el cincho a ver si va armado. Las armas requieren cierta solemnidad, pienso yo; al menos un rostro más adusto, enigmático, gafas oscuras, cuando menos. Este señor sonríe y tiene una mirada diáfana. Sonríe, como quien disfruta su trabajo sin asociarlo a peligro alguno. Como les habla a los clientes mientras nos ayuda con lo comprado, le contamos que somos del oeste. Hace varias décadas estudió en Mayagüez. «¿Ah, sí?», pregunté intrigada. «Estudié ingeniería. Fueron mis mejores años». Al parecer no solo estudió sino que se graduó. Resulta que le dedicó 28 años a la profesión. «Pero no hay empleo», explica, sin cambiar el tono. Sonríe, con su rostro iluminado, mientras devuelve los carritos de compra a su lugar.

II

Se casó con un puertorriqueño que conoció unas vacaciones y se vino, junto a la niña, a vivir con él. Seguro contó con que les esperaba una mejor vida. Ambos estaban algo mayores. Para compensar alguna exigua pensión montaron juntos un taller de costura. No era más que un extremo de un ranchón con techo de zinc y un beauty parlor de vecinos. El taller no parecía tener ventanas en el calor del verano. Solo un par de abanicos les permitían trabajar allí, cada cual en su máquina. Ella era quien se acercaba al mostrador de cristal que exhibía broches y botones cuando llegaba algún cliente. En ese barrio el verano pasa desapercibido a no ser que una se fije en la puntualidad con la que llegan las lluvias que aderezan el calor después del almuerzo. Era entonces cuando salían las mamás con la tela de poliéster a cuadros destinada a los uniformes escolares de sus hijas. Nunca dijo nada, derechita y atenta, mientras las atendía, pero estoy segura que se asombraría tanto como yo de las variaciones que aquellas señoras les pedían para el uniforme de sus hijas. «El chaleco que sea tipo corsé, con el lazo al frente y la falda muy plisada, pero corta». Nunca hablamos del peculiar estilo vodevil de los uniformes femeninos de secundaria, pero si se quejaba de los vecinos que le regateaban un par de dólares a pesar que cobraba tan barato por su trabajo.

Al cabo de un tiempo y de varias visitas para buscar piezas de ropa cuya vida alargó su mano, se animó a hacerme una consulta. Un pariente de su marido le había endilgado, casi al llegar, el cuidado de un familiar anciano. Ahora no sabía como regresar a su país, siquiera de visita. Temía que el señor se muriese si ellos tomaban un descanso en casa de la familia que había dejado. «¿Habrá alguna manera de obligarlos a que se hagan cargo?», me preguntaba. Musité unas referencias: amigos que se dedicaban a la práctica del derecho de familia y a las clínicas de mediación.

Comenzaron las clases y con éstas se agotó súbitamente el tiempo de los botones y las cremalleras. Un buen día pasé por allí y noté que las letras que nombraban Bouncy Castle el taller de Rosita habían sido cubiertas con pintura fresca, como si la mano del pintor hubiera tratado de borrar un graffiti indeseado. Trataron, en efecto, de borrar unas huellas, las del trabajo y la ilusión de aquella joven pareja entrada en años. Pensé en el anciano que cuidaban gratuitamente y me consolé pensando que seguro en Colombia haría menos calor.

III

Mi casera estaba emparentada con gente de la farándula y de una vieja dinastía local. Me había alquilado un apartamento en un edificio pequeño e impecable, enhiesto en la contemplación de un paisaje cuya belleza nos sobresaltaba con el simple gesto de abrir las cortinas cada mañana. Estuve poco tiempo allí, pero seguí en contacto con la dueña. Tras la mudanza, me contó que el nuevo inquilino era un chef español muy popular que tenía incluso un programa de televisión. Había llegado a Mayagüez a hacerse cargo de la cocina de un nuevo restaurante. Me interesé por el personaje y su inusual destino. Le pregunté a la casera si sabía como se acostumbraba a aquella hermosa vista que daba vértigo a los nativos o a la minúscula cocina que dejamos pintada de un rojo rutilante. «Pues, el otro día se fue el agua», me contestó, «y se fue a un hotel. Dice que no entiende como nosotros nos sentamos a esperar «que el agua llegue». Pues no nos sentamos, pensé. Los vecinos del lugar me habían contado como después de Georges habían sobrevivido las semanas sin abasto acarreando el agua de la piscina en baldes. Y sin ascensor, por supuesto. Supe inmediatamente que la suerte del restaurante estaba echada.

El chef se fue hace mucho tiempo. El restaurante resistió mucho más. Ahora ha renacido como una pizzería a la que se accede solo por ascensor. Para sobrevivir vende almuerzos a precio fijo. No sé si el menú es hoy más creativo que antes, pero aseguro que nunca me habían ofrecido como especial del día un par de alitas fritas con arroz y habichuelas. El día que fui solo vendieron dos.

He vuelto poco al edificio donde viví en ese país que éramos entonces. La última vez, pude conversar con el señor encargado de las pequeñas tareas de mantenimiento. Tenía el piso inmaculado, como en mis memorias. Ni una hoja fuera de sitio. La hierba recién cortada. Y él, inmune a la misma vista sobrecogedora. El edificio, sin embargo, estaba descamado por el sol, casi en carne viva. La brisa hacía parecer que jadeaba. «Tienen algunos vecinos en los tribunales por atrasos en el pago al mantenimiento», me comentó con tono resignado. El dinero que recaudan apenas alcanzaba para su salario.

IV

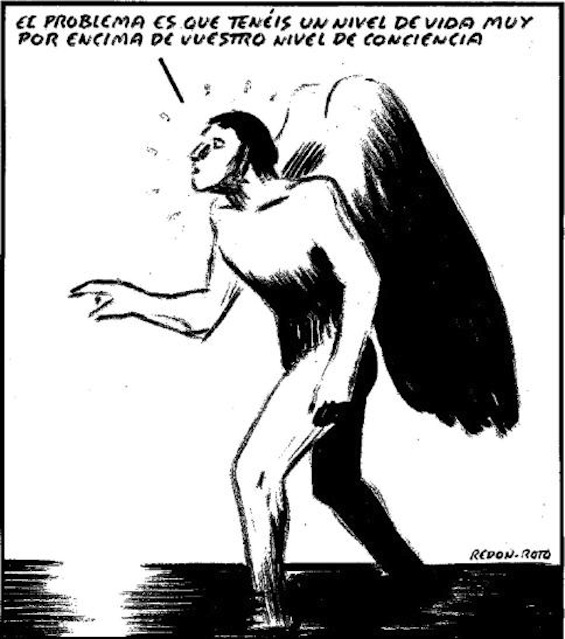

Dice el caricaturista El Roto en una viñeta recientemente publicada en El País que el problema es que hemos tenido un nivel de vida muy por encima de nuestro nivel de conciencia. Ahora que lo primero se ha ido desplomando a cámara lenta, me pregunto si lo segundo estará en aumento a mayor velocidad. En algunos sitios de los que nos llegan noticias parece ser así.

En abril de este año un farmacéutico griego de 77 años pagó la renta. Caminó a la famosa plaza Syntagma frente al parlamento griego y a la sombra de un ciprés se pegó un tiro. Su cuerpo cayó en la hierba que alguien aún recorta. Pagó la renta porque no tenía con que pagar nada más. Se negaba a pasar sus últimos años buscando comida en los zafacones o lastrando los escasos recursos de su joven hija. En la mano tiesa encontraron una nota donde explicaba todo esto y añadía una ominosa profecía: «Creo que los jóvenes sin futuro cogerán algún día las armas y colgarán boca abajo a los traidores de este país en la plaza Syntagma, como los italianos hicieron con Mussollini en 1945».

Sabemos que antes que llegue ese día –menos cruel que la debacle que va sumando cuerpos y vidas rotas por doquier– esos mismos jóvenes a los que Dimitris Christoulas se refería han hecho del joven líder de Syrizas, el ingeniero Alexis Tsipras, un favorito para ganar el segundo evento electoral que se celebrará en Grecia este año. Las últimas elecciones de mayo resultaron un acto fallido en cuanto a su capacidad de formar gobierno, pero llevaron a Syriza –un movimiento a la izquierda de la social democracia– a colocarse como la segunda fuerza más votada.

Aquí no hay aún un Syriza, ni un Tsipras, ni siquiera un Hollande quien comenzó su gobierno reduciéndole el salario en un 30% a todo su gabinete. Aquí solo hay un país escaldado que enfrentará de nuevo el implacable sol del verano, las mansas lluvias y la oportunidad de guillotinar a través de las urnas a un gobierno que lo ha despreciado públicamente cada día de gestión. Más que un acto de voluntad política, podemos anticipar un acto de venganza. A veces, sin embargo, si la brisa sopla a nuestro favor parece que podemos escuchar a lo lejos un débil jadeo. Quiero pensar que es el futuro que trabajosamente viene acercándose. A ratos parece que todos aguantamos la respiración.