“Amores en subjuntivo: sensualidad, erotismo, redes afectivas”

Al borde de los abismos

Al borde de los abismos

A la mañana siguiente, llevé mi amigo al aeropuerto y comenzó la cuarentena. Las semanas eran a la vez atropelladas y lentas. Por un lado, mi universidad transicionaba a toda carrera a la enseñanza remota. Por otra parte, empezaba para mí un proceso muy gradual y lento de ajuste de cuentas tras un par de años muy duros. A medida que avanzaba la pandemia, perdía contacto con nuestros seres queridos. La casa se convirtió en el único recinto posible, y me parecía que estaba viviendo oculta dentro de una habitación sin ventanas o un estrecho pasillo que no llevaba a ninguna parte.

Pero quedarse en casa también significó revisitar memorias, tratar de hacer las pases con momentos complicados. La familia y los amigos se convirtieron en una imagen plana en un monitor o una voz distante en el teléfono. Sin saberlo, empecé un trayecto que jamás pensé posible. Pasaría 5 meses enteros (que acaban de concluir) sin abrazar, sin tocar, sin sentir la cercanía física de nadie. Es cierto que la distancia hizo posible momentos muy lindos de comunión emocional con varios amigos… Por ejemplo, un amigo me leyó por zoom la introducción de su libro y revivimos juntos, tras el influjo de su entonación y su mirada, momentos muy duros de su experiencia como sujeto queer. Otro pasó por toda una serie de operaciones, mientras una cadena de allegados que no nos conocíamos entre nosotros invocábamos al amigo que cada uno conocía para ayudarlo a sobrellevar el proceso. Las noticias de enfermedades y decesos recorrían mi página de facebook, y poco a poco empecé a creer que los demás eran una ilusión, que los seres humanos no eran reales.

En esos meses de distancia, incertidumbre y fragilidad, regresé a la escritura y la lectura con denuedo. Y en ese proceso empecé a preguntarme de qué manera el distanciamiento de la pandemia nos permitía redefinir los modos en que conceptualizamos el afecto, y sobre los modos en que el lenguaje nos permite conceptualizar las querencias.

Utilizo dos pretextos para animar mis comentarios. El primero es declarar una vez más mi aficción por el modo subjuntivo, modo en que el lenguaje expresa un deseo, una posibilidad, un anhelo. El subjuntivo es un modo que está cayendo en desuso, en gran medida, supongo, que porque estamos perdiendo ese modo del ser y el estar que se expresa cuando uno piensa sobre la posibilidad de que uno ame, quiera, necesite, busque, o sueñe.

Subjuntivo: Deseo, junte y subordinación.

El otro pretexto fue un ensayo “Decolonial Joy” y varias conversaciones con mi amiga y colega Frances Negrón Muntaner sobre el tema de la alegría:

If decolonial joy, as all joy as Nietzsche would have it, seeks eternity, what to do with the various temporalities and locations of decolonial joy? That is, if there is no decolonial joy but, rather, multiple forms of radical joys, how does one sustain the other? Part of the answer may lie in the ability of the joyful subject to share his or her specific form of joy, which recalls both Sandoval’s notion of decolonial love and Lorde’s black feminist joy. In both cases, joy and love could be capable of bridging difference, although not all difference at all times.” (190-191)

[Si la alegría decolonial, como toda la alegría según Nietzsche, busca la eternidad, ¿qué hacer con las diversas temporalidades y lugares de la alegría decolonial? Es decir, si no hay alegría decolonial sino más bien múltiples formas de alegrías radicales, ¿cómo se sostiene una de ellas? Parte de la respuesta puede estar en la capacidad del sujeto alegre de compartir su forma específica de alegría, que recuerda tanto la noción de amor decolonial de Sandoval como la alegría negra feminista de Lorde. En ambos casos, la alegría y el amor podrían ser capaces de salvar la diferencia, aunque no toda la diferencia en todo momento.]

Negrón Muntaner evade el ejercicio de una etimología universal y se embarca en vez en un trabajo con la alegría que se nutre de un diálogo con meditaciones producidas por pensadorx queer, mujeres, negras y latinas, que trabajan también con las dimensiones deshumanizantes del colonialismo. La reflexión de Negrón Muntener se detiene también en los modos en que iniciativas e intervenciones críticas producen o facilitan conexiones emotivas muy poderosas entre los participantes o involucrados, permitiendo, de ese modo, otra manera de saber, de experimentar, de estar donde ciertas diferencias se negocian por un tiempo limitado. Una parte muy importante de este ensayo, y de ver a Frances trabajar en Valor y Cambio, fue poder compartir con ella la alegría que este proyecto producía, estimulaba y hacía posible en quienes participaban y en Frances misma.

Leyendo y pensando con Frances me entraron ganas de hacer una de esas lecturas unplugged que hago para este espacio de vez en cuando, revisitando pasajes claves que ilustran el trabajo de varias mujeres que han transformado mi manera de ver y concebir el tema del afecto, más allá de las narrativas tradicionales de la familia y de la pareja. Entonces… en esta columna, compartiré una serie de impresiones preliminares sobre afectividad en diálogo con el trabajo de varias pensadoras para analizar modos de ser y saber contenidos en el deseo y el efecto que usualmente quedan fuera disquisiciones epistémicas en la academia and beyond.

Publicación de la autora. Freedom, CA: Publicada y financiada por la autora con la asistencia de Out & Out Books & Diana Press, 1978. [8p] primera impresión de 250 ejemplares.

The dichotomy between the spiritual and the political is also false, resulting from an incomplete attention to our erotic knowledge. For the bridge which connects them is formed by the erotic—the sensual—those physical, emotional, and psychic expressions of what is deepest and strongest and richest within each of us, being shared: the passions of love, in its deepest meanings. (Lorde 56)

[La dicotomía entre lo espiritual y lo político también es falsa, resultado de una atención incompleta a nuestro conocimiento erótico. Porque el puente que los conecta está formado por lo erótico —lo sensual— el compartir esas expresiones físicas, emocionales y psíquicas de lo que es más profundo y fuerte y más rico dentro de cada uno de nosotros: las pasiones del amor, en sus significados más profundos.]

Lo sensual se presenta como una conexión intersubjetiva que incluye dimensiones físicas, emocionales y síquicas. Se trata de una experiencia en la cual se incluye el cuerpo y la mente, el saber y la emoción. Cuando recuerdo mi conversación con mi amigo aquella noche del 9 de marzo, recuerdo precisamente cómo ese momento de afinidad y conexión entre nosotros se tradujo para mí en una conexión física, emocional y psíquica, en un momento donde lo que nos decíamos significaba en una dimensión mucho más profunda que muchos de nuestros intercambios usuales. Lorde nombra en este ensayo una experiencia vital transformadora, que me parece reducida si la pienso fuera del espacio de lo sensual.

La noción de lo erótico es entonces una dimensión particular de lo sensual donde se encarna el vínculo con el/la otrx. Se trata de un paso a lo corpóreo que, sin dejar de lado lo emotivo y psíquico, se articula en una dimensión en donde pasión deviene en deseo, como fuerza creativa. Pero en este ensayo, Lorde lamenta la pérdida social del poder del erotismo entre las mujeres como resultado del modo en que el discurso patriarcal reduce erotismo con sexo en su definición mas superficial. Lorde no logra articular esa dicotomía claramente, porque opone erotismo y pornografía, tema que en sí mismo es un debate muy complejo. Creo que la oposición que Lorde trata de plantear en este ensayo es la del deseo (sexual y de otra índole) en la que una persona tiene agencia versus la actividad física del sexo en la que se pierde precisamente la agencia (y el goce). Sin embargo, no es esa dirección que me interesa explorar en estos momentos. Quisiera por ahora rescatar su reclamo sobre la importancia de esta dimensión del sujeto para enfrentar la diferencia desde otros esquemas y otros lenguajes:

The erotic functions for me in several ways, and the first is in providing the power which comes from sharing deeply any pursuit with another person. The sharing of joy, whether physical, emotional, psychic, or intellectual, forms a bridge between the sharers which can be the basis for understanding much of what is not shared between them, and lessens the threat of their difference. (56)

[El erotismo funciona para mí de varias maneras, y la primera es proporcionando el poder que proviene de compartir profundamente cualquier búsqueda con otra persona. El compartir la alegría, ya sea física, emocional, psíquica o intelectual, forma un puente entre los que comparten, que puede ser la base para entender mucho de lo que no se comparte entre ellos, y disminuye la amenaza de su diferencia.]

Crucial en este ensayo es pensar el vínculo entre erotismo y diferencia. Para Lorde, la diferencia no desaparece sino que disminuye, y es en esos momentos en que se pueden lograr comunicaciones y alianzas potencialmente productivas. Y su intervención es un llamado a las mujeres a reclamar el poder del erotismo que les ha sido negado socialmente para propiciar encuentros en los que se negocian las diferencias sin borrarlas ni negarlas.

Lourdes Casal y Juana María Rodríguez: Mis cubanas fantasiosas

Como en estas columnas hago lo que me da la gana, quiero abordar entonces otra categoría importante que opera en la obra crítica de dos pensadoras que han sido fundamentales también en mi trabajo con el tema de los afectos. La primera es Loudes Casal, quien utilizaba la idea de la fantasía como como un modo de articular posibilidades del ser. En el Homenaje póstumo a Lourdes Casal, su amigo Rafael Diez compartió la siguiente anécdota:

Comenzabas muchas conversaciones diciendo, “tengo una fantasía.” Y nos contabas desde la ilusa librería que ibas a poner en Broadway y que tendría una imprenta y después una editorial y hasta un edificio entero para convertirlo en comuna de intelectuales… (Diez 23)

Y Casal demostró ampliamente cuál era el poder de la fantasía en textos como “Los fundadores: Alfonso”, en los que se traza un fundamento queer, femenino, negro y chino para pensar lo cubano por medio de la ficción, mucho antes de que los archivos, la historia y la crítica confirmaran oficialmente las intuiciones imaginadas en sus cuentos y poemas. La poética de Casal se puede leer como una extensa meditación sobre los residuos y remanentes que están presentes en los archivos históricos aunque nadie parezca verlos. La fantasía invoca en su obra toda una serie de voces y perspectivas que no están del todo documentadas por el trabajo de Casal como científica social. Entonces, de muchas maneras su obra nos sugiere que somos también lo que imaginamos que somos.

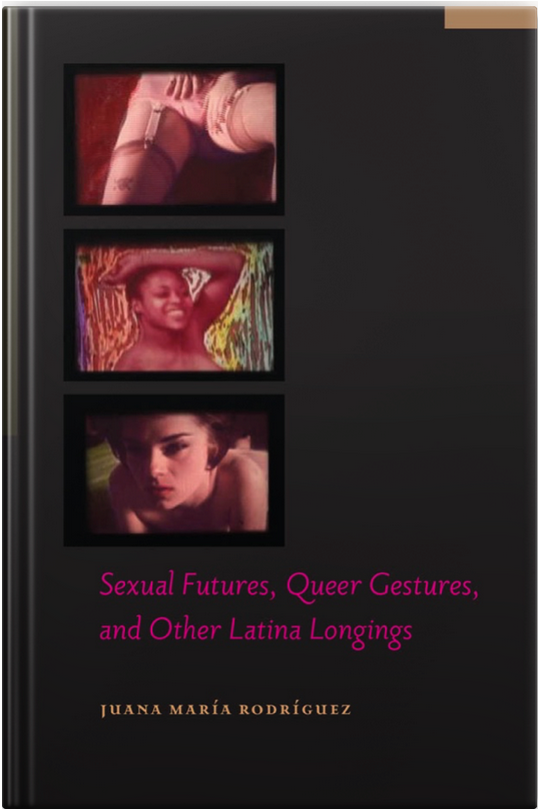

Juana María Rodríguez, Sexual Futures, Queer Gestures and Other Latina Longings.

Juana María Rodríguez retoma algunas de estas preguntas y las expande a otros horizontes. Su pensamiento conversa con la latinidad queer y femenina, y la empuja a los lugares incómodos pero intrigantes de la fantasía en tanto figuración de deseo sexual, de anhelo vital, pero también de un sujeto epistémico que se arriesga:

fantasy becomes a way to bring the imagined elsewhere of a radical sexual sociality home. […] Fantasy, on the other hand, offers a venue of exploration and pleasure that is available to anyone who dares. Taking the critical promise of fantasy seriously, however, requires another kind of meaning- making that journeys beyond rationality into the warm, dark abyss of the lived and sensed. (341)

[la fantasía se convierte en una forma de anclar el otro lugar imaginado de una socialidad sexual radical. […] La fantasía, por otra parte, ofrece un lugar de exploración y placer que está disponible para cualquiera que se atreva. Tomar en serio la promesa crítica de la fantasía, sin embargo, requiere otro tipo de significado: hacer esos viajes más allá de la racionalidad en el cálido y oscuro abismo de lo vivido y sentido].

Juana María hace muchas preguntas urgentes. ¿Cómo pensar la fantasía como episteme? ¿Cómo explicar el deseo perverso por lo políticamente incorrecto (como es el caso de su exploración del disfrute de la sumisión en el caso una latina que proviene de un trasfondo colonial, la reificación de roles de lo femenino o masculino entre las buchas y femmes latinxs, o del fetiche sexual o racial en el contexto de una latinidad radical en su libro Sexual Futures, Queer Gestures and Other Latina Longings). ¿Qué modos de saber se articulan en los roles, fantasías y deseos que expresamos, gozamos y anhelamos? ¿Qué aprendemos de nuestros deseos perversos y polimorfos y cómo buscamos un modo de no escindir esa dimensión del sujeto y esos saberes de nuestras intervenciones críticas?

Chela Sandoval y (si…) Junot Díaz: el amor decolonial

Chela Sandoval, Metodología del oprimido.

Continuando con algunas de las meditaciones de Juana María Rodríguez que ya he comentado, me gustaría comentar cómo los pensadores del giro decolonial han abordado el tema de la afectividad y las relaciones políticas, sociales, históricas. Chela Sandoval piensa el tema del amor más allá de la limitada conceptualización del amor romántico y sexual para explorar la posibilidad de alianzas emotivas con posibilidades políticas y sociales:

Once one recognizes this abyss beyond dualisms, Barthes insists that any “injury” created by a love relationship can only arise from one’s own “stereotypes” that one lives out as citizen-subject. Once subjectified, “I become obliged, to make myself a lover, like everyone else; to be jealous, neglected, frustrated—like everyone else.” But when the relation enters the realm of the abyss—of the “original”—then stereotypes are shaken, “transcended, evacuated.” And jealousy, abandonment, and frustration, for instance, “have no more room in this relation without a site,” without topos, “without discourse” (35–36). This form of love is not the narrative of love as encoded in the West: it is another kind of love, a synchronic process that punctures through traditional, older narratives of love, that ruptures everyday being. In this commitment, “excess and madness” become, Barthes writes, “my truth, my strength” (42). In this formulation, indeed, they are his access to somewhere else; for through this love, insofar as it acts as “a punctum,” as a Coatlicue state, Barthes is transported into an original realm that is beyond jealousy, he insists, “beyond language, i.e. beyond the mediocre, beyond the generic” (55). (141)

[Una vez que se reconoce este abismo más allá de los dualismos, Barthes insiste en que cualquier “herida” creada por una relación amorosa sólo puede surgir de los propios “estereotipos” que uno vive como sujeto-ciudadano. Una vez subjetivado, “me veo obligado, a hacerme amante, como todos los demás; a ser celoso, descuidado, frustrado como todos los demás”. Pero cuando la relación entra en el reino del abismo, del “original”, entonces los estereotipos son sacudidos, “trascendidos, evacuados”. Y los celos, el abandono y la frustración, por ejemplo, “no tienen más espacio en esta relación sin un sitio”, sin topos, “sin discurso” (35-36). Esta forma de amor no es la narración del amor como se codifica en Occidente: es otro tipo de amor, un proceso sincrónico que atraviesa las narraciones de amor tradicionales, más antiguas, que rompe el ser cotidiano. En este compromiso, “el exceso y la locura” se convierten, según Barthes, en “mi verdad, mi fuerza” (42). En esta formulación, en efecto, son su acceso a otro lugar; pues a través de este amor, en la medida en que actúa como “un punctum”, como un estado Coatlicue, Barthes es transportado a un reino original que está más allá de los celos, insiste, “más allá del lenguaje, es decir, más allá de lo mediocre, más allá de lo genérico.”]

El amor decolonial, tal como lo piensa Chela Sandoval, es una práctica hermenéutica que va más allá de los dualismos como la conciencia/inconsciencia, el sujeto y el otro, más allá de los celos, más allá del lenguaje, una experiencia en la que el sujeto va más allá de su individualismo para reconocer la humanidad fundamental de los demás en un vínculo intersubjetivo (140-144). La idea de pensar el amor desde esa perspectiva es redefinir la conexión con otros como un vínculo que puede transformar el modo en que nos ubicamos en la experiencia diaria de lo humano, sin dejar de lado que ciertas humanidades resultan completamente invisibles y minusvaloradas en múltiples contextos cotidianos.

Y como ya he mencionado que en este espacio hago lo que me da la gana, me voy a tomar la libertad de compartir otro pasaje que me resultó iluminador para entender el tema de la intimidad y la afectividad como configuradoras de otros mundos posibles, una de las aspiraciones centrales del giro decolonial. Y uno de eso pasajes proviene de la entrevista que Paula Moya le hizo a Junot Díaz, y en la cual él se refiere a la dimensión decolonial de la afectividad en The Brief and Wondruous Life of Ocasr Wao:

Thinking about Yunior as having been raped made (in my mind at least) his fucked-up utterances in the novel have a different resonance. And while he wasn’t yet ready to bear witness to his own rape, it gave him a certain point of view around sexual violence that I don’t think would have been possible otherwise. It helped me produce a novel with a feminist alignment. A novel whose central question is: is it possible to overcome the horrible legacy of slavery and find decolonial love? Is it possible to love one’s broken-by-the-coloniality-of-power self in another broken-by-the-coloniality-of-power person? (Diaz in Moya 6)

[Pensar en Yunior como si hubiera sido violado hizo (al menos en mi mente) que sus declaraciones cabronas en la novela tengan una resonancia diferente. Y aunque el personaje aún no estaba listo para atestiguar su propia violación, esto le dio un cierto punto de vista sobre la violencia sexual que no creo que hubiera sido posible de otra manera. Me ayudó a producir una novela con una alineación feminista. Una novela cuya pregunta central es: ¿es posible superar el horrible legado de la esclavitud y encontrar el amor descolonial? ¿Es posible amar al yo-roto-por-la-colonialidad-del-poder en otra persona rota-por-la-colonialidad-del-poder?]

Cito este pasaje a sabiendas que las intervenciones de Junot Díaz sobre el abuso sexual produjeron un gran debate sobre la disonancia entre su masculinidad tóxica en la vida diaria y su arte, debate que entiendo muy importante (https://www.insidehighered.com/news/2018/05/29/rift-among-scholars-over-treatment-junot-d%C3%ADaz-he-faces-harassment-and-misconduct). Pero me interesa sin embargo compartir un pasaje que me permitió ver la conexión entre colonialismo y abuso sexual, en la medida en que ese contexto le roba al sujeto su agencia erótica (argumento que Mimi Sheller elabora en su libro Citizenship from Below, con un enfoque intencional en el cuerpo negro que sobrevive los legados deshumanizantes del colonialismo y la esclavitud que tradicionalmente le han robado el control sobre su goce erótico). Me parece que Junot Díaz logra explorar ese tema de un modo muy efectivo en su novela, aunque ése no haya sido el caso en su presentación y ejecutorias personales. Y en gran medida, puede que la efectividad de esa meditación que se desarrolla en el personaje de Yunior, quien representa una masculinidad tóxica sumamente vulnerable al mismo tiempo, provenga de esa disonancia aún muy profunda entre su experiencia del abuso sexual, y la dificultad de Yunior de ver a las mujeres en sus novelas como enlaces íntimos posibles, algo que sí logra Oscar Wao. Esta sería otra instancia en que la fantasía le gana la partida y la realidad y nos plantea posibilidades urgentes que no podemos obviar… pero eso queda pendiente para otra entrega.

Redes afectivas y poliamoría: Brigittte Vasallo

El próximo paso en el proceso de estudiar la conexión entre humanidad, descolonización y querencia es analizar en los modos en que las lógicas del individualismo y la competitividad el mercado en el capitalismo nos llevan a replicar los modelos de la acumulación y propiedad privada en las manera en que tramitamos nuestros afectos. Si bien el primer movimeinto gay y lésbico cuestionó la lógica de la familia nucleada y la pareja privada para explorar otras formas de disidencia en la estructura de la vida afectiva, en los últimos años esas prioridades han sido desplazadas por las luchas ciudadanas que integran la diversidad sexual al sistema social existente. El resultado es que las parejas no heterosexuales se reconocen primero como parejas de hecho y luego como parejas legales, movida que tiene una importancia crucial a la hora de extender derechos básicos a amplios sectores de la población que no tienen acceso al abogado privado que replica las protecciones legales de las corporaciones y la pareja casada a través de arreglos individuales y también privados. Así que no estoy discutiendo el valor ni la importancia, o siquiera el derecho que pueda tener una persona, a querer aspirar u obtener el mismo standing del que ya gozan las parejas heterosexuales.

Lo que me interesa es en inisitir en mirar de otro modo, para poder visibilizar y reimaginar las muchas otras alternativas de afecto que exceden el modelo de la familia nuclear. La amistad, las alianzas, las comunidades o comunas, las familias grupales, entre muchas otras formas de afectividad vienen a la mente, y con ellas la pregunta de porqué tendemos a no ver esas formas de relacionalidad en el mismo plano de importancia que se le adjudica a la pareja romántica.

Brigitte Vasallo, Pensamiento monógamo, terror poliamoroso

Y es aquí que la lectura reciente del libro de Brigitte Vasallo me permite pensar en esas alternativas, más allá de la oposición monogamia/poliamoría, que tanto confunde a muchos interlocutores. Si lo erótico se reduce a menudo a lo sexual, sin reconocer toda la gama de emociones, vínculos, sentimientos y experiencias que pertenecen a lo sensual sin ser solamente un acto físico sexual (contra el cual no tengo, tampoco, ningún tipo de problema)… la poliamoría con frecuencia se reduce a una imagen superficial que se enfoca en la multiplicidad de contactos sexuales sin reconocer el modo en que las redes afectivas remiten a un complejo proceso en que se tramita un cuidado comunitario. Y si algo ha resultado evidente tras huracanes, terremotos y esta pandemia, es que el cuidado comunitario es crucial en estos momentos en que ni el estado, ni las leyes, ni la familia nucleada nos pueden ofrecer la respuesta definitiva a cómo salir adelante tras esta crisis.

Vasallo nos invita precisamente a pensar las relaciones humanas a partir de una ética del cuidado, a concebir el afecto como una red donde se negocian necesidades en conjunto y no a nivel del individuo o de una familia privada:

La ética del cuidado propone una perspectiva distinta al dar y tomar y, más allá de la simetría de la deuda, tiene en cuenta las necesidades de cada cual en su momento y en su contexto. En relaciones no monógamas estas necesidades incluyen a toda la red [afectiva]: las necesidades de cada una de las integrantes, y las necesidades del conjunto. Dicho así parece un ejercicio muy complicado, pero esa fantasía de poder vivir eternamente ensmismada en los propios deseos no es más que un sueño neoliberal sin realidad alguna: estamos y vivimos en red. La ética del cuidado propone tenerlo en cuenta y hacernos responsables de ello. (Vasallo 81)

En ese esquema, la poliamoría cuestiona la hegemonía de la pareja como el modelo y respuesta a todas las necesidades emotivas y vitales del ser humano. De lo que se trata es de imaginar la vida comunitaria como un complejo nudo de relacionalidades afectivas que son tan y a menudo más cruciales que la pareja romántica a partir de la cual seguimos articulando (muy imperfectamente) alegorías de comunidades nacionales. Vasallo insiste en identificar la red colectiva de afectos como el punto de partida para articular los modos en que nos relacionamos unes con les otres:

Terror poliamoroso es aquello que sentimos en la boca del estómago al abordar la cuestión, es el abismo de temer que no habrá tierra bajo nuestros pies ni en las relaciones más íntimas, en el espacio en que ponemos todos nuestros anhelos de supervivencia, toda nuestra autoestima en juego, toda nuestra vulnerabilidad. Terror poliamoroso son las alarmas que saltan en cuanto se aborda la cuestión, las respuestas crispadas en cualquier tertulia televisiva o en cualquier conversación de bar, el peanico a desmontar la única casa a la que podemos volver. Terror poliamoroso es el pavor, también real, a no tener nadie que organice la vida contigo y en torno a ti. Todos estos terrores son reales: en un mundo montado para y por la pareja, cualquier otra opción de vida es un vértigo constante. (200

Vasallo abre en su trabajo muchas posibilidades más allá de la pareja romántica y cuestiona el predominio de la pareja como norma que reduce muy específicamente el lugar de las mujeres como sujetos autónomos en la sociedad actual. Su libro aborda las múltiples dificultades, aciertos y desafíos del terror poliamoroso, atisbando posibilidades del sujeto afectivo que muchas veces no vemos al reducir el amor al vínculo romántico o al nucleo familar.

Futuros de los deseos

Se me acaba este espacio donde hago lo que me da la gana… y quiero regresar al comienzo del ensayo con mis comentarios sobre el subjuntivo. Si el subjuntivo es un modo que va cayendo en desuso, el futuro del subjuntivo es, literalmente, un modo y un tiempos del ser olvidados…

(https://www.delcastellano.com/futuro-imperfecto-subjuntivo/)

Y por ello quiero pensar en lo erótico, lo sensual, la fantasía, el amor decolonial y la poliamoría en el contexto de ese futuro del deseo que se manifiesta a través del subjuntivo. “quien lo encontrare, quien lo amare, quien lo imaginare…”

Para cerrar esta meditación, voy a comentar dos pasajes del trabajo de Lyndon K. Gill en “In the Realm of Our Lorde: Eros and the Poet Philosopher”, un hermoso texto en homenaje al trabajo filosófico de Audre Lorde, y una imagen que compartió Yolanda Arroyo Pizarro en las redes sociales el 8 de marzo, día internacional de la mujer, pero también mi último día en Puerto Rico, justo antes de regresar a Miami y comenzar mi cuarentena.

El primer pasaje de Gill hace referencia a la importancia de la conectividad y la sensualidad en el pensamiento de Lorde para redefinir radicalmente la dificultad con la negociación de la diferencia:

This philosophical impulse to connect (ideas, experiences, identity categories, people, feelings—often through poetry’s metaphors and similes) across differences will not surprise anyone even vaguely familiar with Lorde’s work; in fact, this search for connection (seldom easy or effortless or safe) is one of the most important governing principles in Lorde’s work. And it is this connection to others —a deep sharing of pursuits (physical, emotional, intellectual)—that, according to Lorde “forms a bridge between the sharers which can be the basis for understanding much of what is not shared between them, and lessens the threat of their difference. (Gill 188)

[Este impulso filosófico de conectar (ideas, experiencias, categorías de identidad, personas, sentimientos – a menudo a través de metáforas y símiles de la poesía) a través de las diferencias no sorprenderá a nadie, ni siquiera vagamente familiarizado con la obra de Lorde; de hecho, esta búsqueda de la conexión (rara vez fácil o sin esfuerzo o segura) es uno de los principios rectores más importantes en la obra de Lorde. Y es esta conexión con los demás —un profundo compartir de las búsquedas (físicas, emocionales, intelectuales)— lo que, según Lorde “forma un puente entre quienes comparten que puede ser la base para comprender mucho de lo que no se comparte entre ellos, y disminuye la amenaza de su diferencia”.]

De primera instancia, parecería que Gill revitaliza y reitera el pensamiento de Lorde en un gesto del tributo, del homenaje. Y ese ejercicio en sí, junto con el reclamo de la figura de Lorde como una de nuestras filósofas en la tradición feminista, queer y negra, hacen que la contribución de Gill sea muy valiosa y apreciada. Pero en ese ensayo pasa algo más. Cerca del final de su texto, el crítico apunta:

In fact, this article has been crafted at least in part with your pleasure in mind. […]

My desire to share a bit of pleasure with you is not arbitrary, and it is certainly not intended to push you away. If you allow me, I will leave you with one final proposition that may clarify my intentions a bit. Although we have likely never met, what might it mean for me to declare a love for you? […] What if we embrace Lorde’s invitation into the truth that when we are at our best, we are reaching for each other with love? (189)

[De hecho, este artículo ha sido elaborado, al menos en parte, con tu placer en mente. […] Mi deseo de compartir un poco de placer contigo no es arbitrario, y ciertamente no pretende alejarte. Si me lo permites, te dejaré con una última propuesta que puede aclarar un poco mis intenciones. Aunque probablemente nunca nos hayamos conocido, ¿qué puede significar para mí declarar un amor por ti? […] ¿Y si aceptamos la invitación de Lorde a la verdad de que cuando estamos en nuestro mejor momento, nos alcanzamos con amor? ]

Leí este ensayo de Gill tras tres meses de pandemia, justo cuando pasaba por el proceso de luto tras la muerte de mi madre. No hace falta decir entonces que este gesto crítico, que rompió la cuarta pared de la teoría en cuanto abstracción que supuestamente no habla de casos específicos ni a una persona en particular, me conmovió profundamente, me sacó de sitio, me hizo pensar directamente en la extraña conexión que ya venía sintiendo con el autor mientras leía el artículo. El hecho de que el autor reconociera que el placer que yo sentía al leerlo había sido intencional de su parte me resultó evidentemente intrigante. Me hizo sentir un tanto al descubierto.

Y aquí entra entonces la anécdota de la imagen con la que quiero cerrar este ensayo. Muchos conocemos la obra literaria de Yolanda Arroyo Pizarro, su Cátedra de Mujeres Ancestrales, sus presentaciones públicas sobre el prietagonismo y la urgente necesidad de enfrentar el racismo y la normatividad con la que definimos nuestros círculos personales, intelectuales y afectivos. Sin embargo, yo llevo años conectada a otra Yolanda menos oficial. Me refiero a la Yolanda que ha ha explicado su ética poliamorosa en una reunión con un grupo de estudiantes en el noreste (en un video en facebook live que vi por casualidad), la que escribe sobre la invisibilidad del poliamor en el mundo hetero y queer, la que se va muchas mañanas o tardes a filmar amaneceres y atardeceres en la isla. Esa Yolanda ha sido, en momentos inesperados un life-line. Pero el momento más intenso de ese vínculo afectivo ocurrió en septiembre y octubre de 2019, mientras yo pasaba días enteros con mi familia alrededor de la cama de mi madre, esperando que ocurriera su transición. En esos días, los videos de Yolanda del atardecer en un lugar de la isla fueron mi respiro, mi conexión con la vida en un momento en que pensaba que se me cerraba el universo. Yolanda no hacía esos videos o fotos para mí, pero la intención de “conectarse” con otres era evidente. Y yo he sido, pasajera y episódicamente, una de las transeúntes en algunos de esos instantes que ella configura y lanza al mar de las redes sociales.

Foto cortesía de Yolanda Arroyo Pizarro.

Y ello me lleva a esta foto, que vi en facebook el 8 de marzo de 2020. Yolanda subió la foto a facebook el 8 de marzo, y en su calce incluyó una cita de la Teoría King Kong de Virginie Despentes: “Escribo desde la fealdad, y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las insatisfechas, las que nadie desea, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena mujer.” Pero mi lectura del texto de Yolanda y de su imagen fue perversa y polimórficamente diferente. Vi su imagen el día antes de emprender mi viaje a Puerto Rico para comenzar mi cuarentena. Y me encantó la foto porque capturó ese instante del golpe de mar… ese momento emocionante pero también desconcertante en el que el agua te abraza y te ataca con su voluntariosidad.

Quiero utilizar esa figura como un motivo para rearticular los modelos de afectividad con los que operamos. De algún modo tengo una fantasía (como diría Casal) de que el afecto nos conecta a otres como un golpe de mar: fascinante, aterrador, desestabilizador, afirmante y desconcertante. Es urgente entender la diferencia más allá de los inconmensurables para poder hacer el trabajo que nos resta por hacer. No es suficiente reconocer la diferencia como inabarcable, pero es irresponsable asumir la afectividad como fuerza incondicional que lo traduce todo. Lo que todos estes pensadores me ofrecen es la posibilidad de asomarme al abismo, sentir su vacío y permitir que me transforme. Como el golpe de mar, que abraza, fascina, desconcierta y descalabra…

Obras citadas:

Despentes, Virginie. Teoría King Kong. Traducción de Beatriz Preciado. Edittorial Melusina, 2007.

Diez, Ricardo. “Homenaje a Lourdes Casal,” Areíto 7.26 (1981): 23.

Gill, Lyndon K. “In the Realm of Our Lorde: Eros and the Poet Philosopher.” Feminist Studies 40.1 (2014): 169-189.

Flaherty, Colleen. Junot Díaz, “Feminism and Ethnicity.” Inside Higher Ed. May 28, 2018. https://www.insidehighered.com/news/2018/05/29/rift-among-scholars-over-treatment-junot-d%C3%ADaz-he-faces-harassment-and-misconduct

Lorde, Audre. “Uses of the Erotic: The Erotic as Power.” Sister Outsider: Essays and Speeches. The Crossing Press, 1984. 53-59.

Moya, P.M.L. (2012). The Search for Decolonial Love: An Interview with Junot Díaz. Boston

Review, June 26, 2012. Retrieved from: http://www.bostonreview.net/books-ideas/paulaml-

moya-decolonial-love-interview-junot-d%C3%ADaz.

Negrón Muntaner, Frances. “Decolonial Joy: Theorising from the Art of Valor y Cambio” Theorising Cultures of Equality. Edited by Suzanne Clisby, Mark Johnson and Jimmy Turner. Londres: Routledge, 2020. 171-194.

Pérez, Emma. “Sexuality and Discourse: Notes from a Chicana Survivor,” Chicana Lesbians: The Girls Our Mothers Warned Us About. Ed. Carla Trujillo. Berkeley: Third Woman Press, 1992. 159–84.

———. The Decolonial Imaginary: Writing Chicanas into History. Bloomington: Indiana University Press, 1999.

Rodríguez, Juana María. Sexual Futures, Queer Gestures and Other Latina Longings. Nueva York: NYU Press, 2014.

—. “Queer Sociality and Other Sexual Fantasies.” GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies 17. 2-3 (2011): 331-348.

Sandoval, Chela. (2000). Methodology of the Oppressed. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Sheller, Mimi. Citizenship from Below: Erotic Agency and Caribbean Freedom. Durham: Duke University Press, 2012.

Vasallo, Brigitte. Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Madrid: La Oveja Roja, 2018.