Aproximaciones a una nueva imagen de Sor Juana Inés de la Cruz

a la luz de la más reciente publicación de Sergio Téllez-Pon, “Un amar ardiente”

En 1982 durante la presentación de su libro Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe en la Universidad Autónoma de Madrid, Octavio Paz declaró lo siguiente: “Sor Juana Inés de la Cruz se hizo monja para poder pensar”. A mí me gusta esa cita del poeta mexicano. Y me gusta porque la misma permite una continuidad que la hace posible y pertinente a mi entorno; hace que Sor Juana llegue hasta nuestros propios tiempos, hasta mi propia vida y me impacte. Así es como me gusta cavilar esta cita: “Sor Juana Inés de la Cruz se hizo monja para poder pensar[la]”.Cuando pienso en Sor Juana, [la] pienso como la mujer valiente que fue; una mujer que dentro de sus circunstancias retó a la normativa y se salió astutamente con [la] suya. Pensar[la] implica tomar[la] de ejemplo a seguir, estudiar sus circunstancias, sus obstáculos y cómo los libró. Pensar[la] implica querer adoptar algunas de sus conductas relacionadas con su idea de adquirir conocimiento y con su idea de experimentar el amor tabú que vivió. Pensar[la] implica estudiar[la], desenmarañar[la], enojarme a ratos con ella, increpar[la] exasperadamente, desesperarme ante algunas de sus respuestas; abrazar[la] en la distancia que da la temporalidad de las décadas y agradecer[le] que hoy pueda yo leer sobre el romance que sostuvo con la literatura en el siglo XVII y de cuyo vehículo, herramienta y conducto fue protagonista la mujer amada recipiente de la mayoría de su obra: la virreina María Luisa Gonzaga Manrique de Lara, condesa de Paredes.

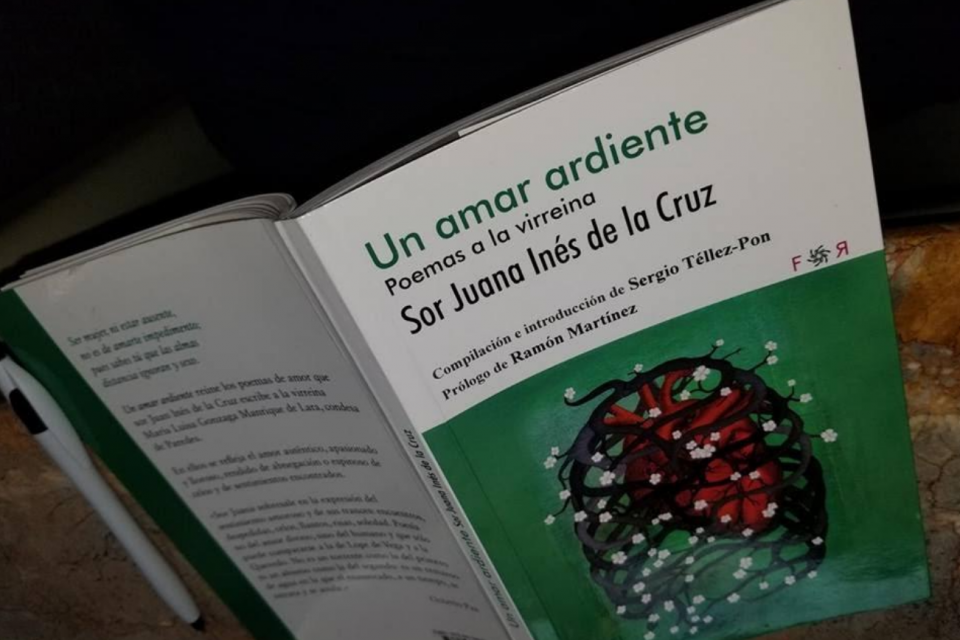

En 2016 se celebró la publicación de un nuevo libro sobre la obra de Sor Juana. Uno que se centra en su quehacer de amante epistolar. Ha realizado la compilación de los poemas sueltos de Sor Juana dedicados a la Virreina el investigador Sergio Téllez-Pon.

El libro titulado: Un amar ardiente: poemas a la Virreina por Sor Juana Inés de la Cruz (Editorial Flores Raras, 2016) ya anda escandalizando a unos cuantos. En el prólogo escrito por el Doctor en Filología y Activista por la erradicación de la homofobia, Ramón Martínez, este indica que “la ausencia de referentes ha obligado a quienes no podemos definirnos como heterosexuales a tener que buscarlos en el campo de lo textual, en la narración de amores de personas de distinto sexo”.

Acto seguido añade un comentario redentor: “El amor es amor, indistintamente de quién lo sienta; hemos de reclamar nuestro derecho a los referentes propios, a no tener la obligación de traducir experiencias heterosexuales para el uso de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Tenemos derecho a nuestras propias historias de amor. Por eso resulta de tanta importancia este libro Un amar ardiente…”.

Es por ello que siguiendo esa línea me siento convocada a estudiar(la), ilustrarme desde una Sor Juana nueva, una que ya no deba enclavarse dentro de los eufemismos y que brinda una nueva perspectiva, aquella que se vislumbra desde lo abiertamente no heteronormativo.

Al final de ese prólogo, Martínez nos promete con esperanzador denuedo: “Será preciso seguir investigando y hacerlo con la libertad y acierto con que Sergio Téllez-Pon ha reinterpretado, reordenado y finalmente recuperado estos poemas de amor entre dos mujeres del siglo 17.”

Y de inmediato hace lo que hago yo al pensar[la] a Sor Juana. Da las gracias. “Gracias, Sergio, por saber devolvernos el amor que merecemos. Gracias, Juana, por este amar ardiente que, aun siendo ya innegablemente nuestro, es patrimonio amoroso de toda la humanidad.”

La poética corpórea sorjuanista en los versos para Lysi

En el prólogo del libro Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Octavio Paz declara lo siguiente: “Cuando yo comencé a escribir, hacia 1930, la poesía de sor Juana Inés de la Cruz había dejado de ser una reliquia histórica para convertirse en un texto vivo. El que encendió la chispa del reconocimiento, en México, fue un poeta: Amado Nervo. Su libro (Juana de Asbaje, 1910) está dedicado «a las mujeres todas de mi país y de mi raza».”

Tan vivo y tan pertinente está el texto de Sor Juana, que en la entrevista publicada por el periódico El País y realizada por Ferran Bono a Sergio Téllez-Pon, este último expresa que su investigación surge “a partir de la muerte de Antonio Alatorre, eminente sor juanista y quien fuera mi profesor en la universidad, específicamente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde junto con él leí la obra de sor Juana Inés de la Cruz. Él cuenta en su edición de 2009 de la Lírica personal de sor Juana que le habría gustado poner en un apartado todos los poemas que la monja le escribió a la virreina. Pero esto no fue posible porque no se lo permitieron en el Fondo de Cultura Económica (editorial mexicana)”.

Así pues, partiendo de un tabú tan vivo, llegamos a otro. De si es o no menester que en nuestro tiempo, 2018, sea necesaria la reivindicación del deseo de Alatorre, de colocar en “un apartado todos los poemas que la monja le escribió a la virreina”.

Es entonces que el deseo a priori de un maestro, termina siendo consumado como legado de su estudiante, Sergio Téllez-Pon. Este nos dice: “yo retomé la idea y, en homenaje a él, lo hice pues, desde 1689 Francisco de las Heras, el secretario de la virreina y el primer editor de sor Juana, se propuso poner los poemas dispersos para que el lector no se pudiera dar cuenta bien de cómo fue esta intensa relación. De manera que a lo largo de más de tres siglos no hemos podido leer esta veta de la poesía de sor Juana”. Es importante recalcar el deseo de meter “en el armario” por De las Heras la no unificación de los poemas. Dispersarlos, dividirlos, separarlos ha tenido el resultado que hasta el día de hoy conocemos: mostrar a una Sor Juana más mística, más lírica, más poeta que corpórea amante epistolar.

Añade Octavio Paz en su prólogo: “El enigma de sor Juana Inés de la Cruz es muchos enigmas: los de la vida y los de la obra. Es claro que hay una relación entre la vida y la obra de un escritor pero esa relación nunca es simple. La vida no explica enteramente la obra y la obra tampoco explica a la vida”. Considero que en el caso de sor Juana el enigma ha sido exponencial. El velo de la distorsión ha colaborado con el tabú de la sexualidad de la monja y ha contado con el complot obstaculizador voluntario de un estudioso (De las Heras) que en un inicio, y adrede, quiso borrar una de las facetas inherentes de la poeta: su cuerpo. Es decir, su deseo corporal; es decir, su espíritu corpóreo avivado por la seducción de sus palabras hacia una destinataria-otra.

A la pregunta de Ferran Bono a Téllez-Pon de si el amor entre ambas fue un amor platónico, este último, a pesar de haber levantado el velo del tabú, lo coloca de nuevo con un poco de timidez y tratando de no ser extremista cuando contesta: “Al igual que Francisco de las Heras, Octavio Paz y Antonio Alatorre, creo que así fue: una relación intensa pero casta. Para enamorarte de alguien no necesitas llegar hasta la cama. Ahora existe el término “sapiosexual”, es decir, que te enamoras de la inteligencia de alguien más que de su cuerpo o de su estatus y, vaya, viéndolo retrospectivamente, creo que en el caso de sor Juana y María Luisa se enamoraron intelectualmente, pero se enamoraron al fin”. Yo no estoy tan de acuerdo con esta versión.

Luego de la puesta en los medios en 2016 de la serie mexicana de siete capítulos distribuida por Netflix y titulada “Juana Inés”, me inclino por la versión que de ella pinta su creadora Patricia Arriaga Jordán en la que muestra cómo a pesar de las dificultades, tanto la monja como la virreina logran encontrar espacios de soledad e intimidad que dan rienda suelta a los actos amatorios más naturales que se le conoce a la humanidad. El propio Téllez, contradictoriamente, hace mención en su entrevista de que “otros estudiosos queer como Judith Butler y Didier Eribon han escrito que los gais tenemos un “canon alterno” de obras literarias que, dice Butler y la secunda Eribon, ayudaron a la creación de la identidad gay (ellos mencionan a autores en lengua inglesa y francesa, lógicamente, pues Butler es estadounidense y Eribon francés: Melville, Whitman, Wilde o Proust, André Gide, Jean Cocteau y Jean Genet). Y lo mismo se puede decir de los poemas amorosos de sor Juana. Lo que pasa es que en la lengua española nos hemos tardado en asumir y reivindicar a nuestros escritores gais para alimentar nuestra identidad y cultura gay”. La aportación de este libro compilado por Téllez-Pon ofrece visos liberatorios y de refuerzo a esa identidad LGBTTQI, aunque algo tímidos por parte de los hombres eruditos que así lo reseñan. Si únicamente contamos con que Sor Juana y Lysi se amaron platónicamente, cabría preguntarse a quién o a quiénes beneficia esa aseveración, ¿acaso a la Iglesia católica y al sistema heteropatriarcal de entonces y un poco el de ahora? ¿Necesitaremos de un estudioso aún más transgresor y abiertamente polémico para rescatar de “lo platónico” a estas dos mujeres que sin duda se amaron? Quizás haga falta que ese atrevido sea una atrevida, o una estudiosa.

De las Heras fue muy hábil para intentar disimular o desviar la atención del manantial erótico o seductor en los poemas de Sor Juana para la virreina. Además de disgregarlos, en un momento dado incluso escribió al frente de uno de ellos, como evitando que el lector detectara el amor que se tenían, que la poetisa se sintió atraída a su excelencia con “amar” de “ardor puro”, o sea, como asegura Téllez-Pon en la página 23, que en el enamoramiento no hubo pecado carnal.

Téllez-Pon indica además esperar que el libro sea un “inicio para que otros estudiosos lo hagan con otros escritores gais del pasado”. Dice también que sería interesante sacar del oscurantísimo tabú a la poesía homoerótica de Vicente Aleixandre, los poemas gays de García Lorca y los escritos de a quien él llama “el más radical de todos ellos: Cernuda”. De Cernuda añade: “fue como la sor Juana del 27: sin prejuicios, sin tabús, cantó siempre su amor por otro hombre”. Si Sor Juana fue todo eso, no debió haber dejado en la inocencia más platónica a su “amar ardiente”. No debió haberla engavetado tan solo en la palabra. Sostengo que ese “amar ardiente” continuó trasgrediendo y que no fue platónico, pero estoy consciente de que para muchos es necesario que lo sea, que exista ese silencio, esa prohibición. Ya lo mencionó Octavio Paz: “La lectura de sor Juana debe hacerse frente al silencio que rodea a sus palabras. Ese silencio no es una ausencia de sentido; al contrario: aquello que no se puede decir es aquello que toca no solo a la ortodoxia de la Iglesia católica sino a las ideas, intereses y pasiones de sus príncipes y sus órdenes. La palabra de sor Juana se edifica frente a una prohibición; esa prohibición se sustenta en una ortodoxia, encarnada en una burocracia de prelados y jueces. La comprensión de la obra de sor Juana incluye la de la prohibición a que se enfrenta esa obra. Su decir nos lleva a lo que no se puede decir…”.

Y el permiso para pensar(la) aguerrida e infractora, me lo da el mismo Paz al añadir: “La obra sobrevive a sus lectores; al cabo de cien o doscientos años es leída por otros lectores que le imponen otros sistemas de lectura e interpretación. Los lectores terribles desaparecen y en su lugar aparecen otras generaciones, cada una dueña de una interpretación distinta. La obra sobrevive gracias a las interpretaciones de sus lectores. Esas interpretaciones son en realidad resurrecciones: sin ellas no habría obra. La obra traspasa su propia historia sólo para insertarse en otra historia”.

Esta es mi época, este es mi momento; esta es mi interpretación de lectora terrible. Es esta mi resurrección de Sor Juana Inés de la Cruz: sus poemas a Lysi, a la virreina María Luisa Gonzaga Manrique de Lara, condesa de Paredes, muestran el amor que he sentido, siento y sentiré por otras mujeres. Aquellas de la infancia, aquellas de la pubertad, aquellas del clóset, aquellas de la madurez, aquella con quien me casé. Sirva este acercamiento al libro Un amar ardiente: poemas a la Virreina por Sor Juana Inés de la Cruz como una traducción de la propia historia que se inserta en otra historia.

Finalizo con estos versos de Juana Inés de Asbaje, los que considero pertinentes:

Ser mujer, ni estar ausente,/ no es de amarte impedimento;

pues sabes tú que las almas/ distancia ignoran y sexo.

Referencias

Bono, Ferrán. Periódico El País. Artículo: El amor sin tabúes entre sor Juana Inés de la Cruz y la virreina de México. (2017) http://cultura.elpais.com/cultura/2017/03/29/actualidad/1490761165_233141.html

Paz, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Universidad Autónoma de Madrid, 1982

Pereda, Rosa María. Periódico El País. Artículo: Octavio Paz: «Sor Juana Inés de la Cruz se hizo monja para poder pensar». (1982) http://elpais.com/diario/1982/11/04/cultura/405212404_850215.html

Téllez-Pon, Sergio. Un amar ardiente: poemas a la virreina. Compilación de Sergio Téllez-Pon y prólogo de Ramón Martínez. Editorial Flores Raras. (2016) 156pp.