¿Cuál es nuestro umbral para la vergüenza?

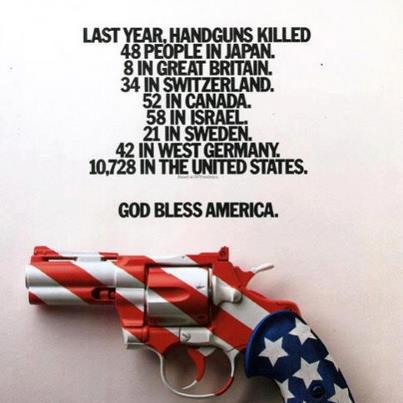

¿Qué hace falta para que una sociedad se asquee de su propio comportamiento y cambie? Se puede preguntar esto sobre el poder y la represión política –y también sobre específicas patologías nacionales. ¿Cuándo comprendió la mayoría boer de Sudáfrica que el apartheid era censurable? ¿Y los blancos del Sur norteamericano? ¿Cuándo detendrán los japoneses a sus balleneros, comprendiendo al fin que su persistencia ha causado repulsión y oprobio internacionales? ¿Cuándo comprenderán los británicos que la borrachera pública –una práctica internacionalmente asociada, ahora, con ellos como nación—es algo de que avergonzarse? ¿Cuándo comprenderán los norteamericanos que nuestra sociedad es inaceptablemente violenta, que esa es la forma en que nos ve el resto del mundo y que mucha de esa violencia está asociada con las armas? ¿Será con la masacre de la Escuela Elemental de Sandy Hook? ¿Dónde está el umbral de nuestra conciencia?

¿Qué hace falta para que una sociedad se asquee de su propio comportamiento y cambie? Se puede preguntar esto sobre el poder y la represión política –y también sobre específicas patologías nacionales. ¿Cuándo comprendió la mayoría boer de Sudáfrica que el apartheid era censurable? ¿Y los blancos del Sur norteamericano? ¿Cuándo detendrán los japoneses a sus balleneros, comprendiendo al fin que su persistencia ha causado repulsión y oprobio internacionales? ¿Cuándo comprenderán los británicos que la borrachera pública –una práctica internacionalmente asociada, ahora, con ellos como nación—es algo de que avergonzarse? ¿Cuándo comprenderán los norteamericanos que nuestra sociedad es inaceptablemente violenta, que esa es la forma en que nos ve el resto del mundo y que mucha de esa violencia está asociada con las armas? ¿Será con la masacre de la Escuela Elemental de Sandy Hook? ¿Dónde está el umbral de nuestra conciencia?

Pocos años atrás, los británicos encontraron su propio umbral –respecto de las armas–, después de un acontecimiento no muy diferente de la desgarradora tragedia de Newtown, Connecticut. El 13 de marzo de 1996, en la pequeña ciudad escocesa de Dunblane, un hombre de 43 años, Thomas Hamilton, entró en una escuela primaria con cuatro armas de mano y abrió fuego, matando metódicamente a 16 niños y a un maestro antes de suicidarse. La masacre, sin precedentes de niños condujo, en dos años, a una legislación que impuso una prohibición total sobre la propiedad privada de armas de mano en el Reino Unido. Hoy, nadie allí puede poseer una, ni tampoco un arma semiautomática (Hay excepciones para algunas armas históricas y antigüedades, y la prohibición no incluye a Irlanda del Norte). No hubo demasiadas vueltas ni debate acalorado respecto de la ley. Se discutió y aprobó con apoyo público abrumador, en respuesta a la vergüenza y el dolor nacionales por las muertes. Todavía hay violencia en Gran Bretaña. En años recientes, ha habido un inquietante brote de violencia entre adolescentes en las grandes ciudades. Buena parte está relacionada con pandillas y casi toda involucra cuchillos. Los cuchillos no son difíciles de obtener, pero matan mucha menos gente que las armas de fuego.

Después de la masacre en el cine de Aurora, Colorado, el periódico Guardian sacó las cuentas, comparando los homicidios con armas de fuego en los Estados Unidos y en Inglaterra y Gales en un año: 9.146 contra 41. Aun tomando en cuenta las diferencias de población, las tasas de homicidio con armas de fuego cada 100.000 personas son de 2,97 contra 0,7. En China, donde la propiedad privada de las armas también está prohibida, pero donde la alienación social está claramente convirtiéndose en un problema mayor, ha habido un preocupante número de ataques recientes de hombres desquiciados que blandían cuchillos en escuelas de niños.

El viernes (14 de diciembre de 2012), de hecho, según escribió Evan Osnos, en un incidente con muy precisas similitudes con la masacre de Newtown, un joven entró en la Escuela Primaria del Pueblo de Chenpeng, cerca de la ciudad de Xinyang, al sur de Beijing, y atacó a los niños con un cuchillo cuando llegaban a la escuela. Veintidós niños resultaron heridos antes de que el asaltante, del que se dijo que era un hombre de 34 años, fuera sometido y arrestado por la Policía —pero no hubo muertes. Si hubiera utilizado un arma de fuego, probablemente la mayoría de esos niños estaría muerta.

Un acalorado debate sobre legislación de control de armas se ha desatado a raíz de la masacre de Sandy Hook. Pero si los patrones previos sirven para algo, es improbable que algo cambie en los Estados Unidos. ¿Qué hará falta para que una mayoría de norteamericanos comprenda que tiene un problema nacional que necesita ser atendido en forma urgente? Hemos perdido cuatro presidentes a manos de tiradores en nuestra corta historia como nación, y casi perdido varios otros. La prometedora carrera de la congresista de Arizona Gabrielle Gifford fue acabada por un tirador que le disparó en la cabeza, mató a otras seis personas e hirió a otras trece. Ahora, Gifford pasa sus días en terapia, intentando recuperar capacidades básicas como el habla y la vista, ambas severamente afectadas por sus heridas.

Pero los norteamericanos parecen tomar los disparos sobre sus políticos como algo normal. ¿Acaso otra masacre en una escuela, mucho mayor, provocará el cambio? Si los números alcanzan una escala verdaderamente épica –una escala americana–, quizás suficiente gente diga, al fin, “ya es suficiente”. Si alguien mata a cien escolares en un solo día con armas de fuego, ¿aceptará una mayoría de norteamericanos imponer restricciones sobre ellas? ¿Cuál es nuestro umbral para la vergüenza?