El breve espacio

R. Taylor / VOA

1.

Obviamente, Miriam prefería a Pablo sobre Silvio, pero sobre ambos la música cubana de los 30, 40 y 50 que su padre escuchaba. Machín, Machito, los Matamoros y Benny Moré, entre muchos otros que no recuerdo. Su fiebre juvenil fue el boogaloo al que Juan le dedicó su más lindo ensayo: “‘Chacha with a Backbeat’: Songs and Stories of Latin Boogaloo”. También gustaba de la música clásica, pero eso no lo supe hasta esa tarde que como muchas conversábamos en Cabo Rojo. Entonces, antes de Isaías nos habló también del caballo que su padre vio volando cuando Hugo y cómo su madre aprendió a cocinar. “Escuchaba y cambiaba las recetas”, me decía, para el agrado de sus convidadas: sus hijas. Y Miriam sabía cocinar y gozaba del sentido del gusto más fino que he conocido. Cocinar y compartir sus sabores y saberes eran, creo yo, sus actividades preferidas.Pero hoy ya no está. Ayer se fue y no sabemos a dónde: compartimos ese misterio hasta el final. Aunque le dijo a Puchi que le había interesado la teoría de Lucía de que había otra dimensión. Hoy pienso que esa dimensión es este breve espacio en el que su presencia habita mi pensamiento. Me llevo su sonrisa que aún tenía el encanto de cuando la conocí. Hermosa y afable, felizmente recibía estudiantes graduados que Juan recién conocía e invitaba a su hogar. Recuerdo también que ese era el de Doris Sommer, la estrella que me llevó a conocerla por medio de Juan. “¿Cómo conocí a Juan?”, me pregunta Aixa. “Porque me llamó por teléfono para hablar sobre un capítulo de mi tesis.” Si lo escribo en una novela me acusarían de cursi neoromántico, pero por más de una hora conversamos sobre nuestras apreciaciones sobre la salsa, Héctor Lavoe y Willie Colón, en lo que desembocó en mí “La nación por el margen” y en el suyo, “‘Creolité’ in the Hood: Diaspora as Source and Challenge”. Y si añado que fue por teléfono que Miriam conoció a Juan … una laaarga conversación que alegremente recordaba y que me refirió más de una vez.

2.

Casi competimos por un trabajo que a mí me quedaba enorme y a ella pequeñito, por lo que luego la conocí por sus ensayos y su trabajo en el Schomburg Institute. Estos cuestionan el mito de la gran familia y el mestizaje como hace en “Un hombre (negro) del pueblo: José Celso Barbosa and the Puerto Rican ‘Race’ Toward Whiteness” (1996) y “The Indians are coming! The Indians are coming! The Taíno and Puerto Rican Identity” (1999). Su conclusión en el primero de estos, resuena en la campaña antirracista de hoy:

So-called racial mixture, far from eliminating racism, has made invisible those whose faces still say “Africa,” and thus from eliminating racism, has made them complicit, for the sake of “the family,” in their continued subordination. In the race toward “whiteness,” black Puerto Ricans have been denied full and dignified membership in la familia, their presence –as so concisely portrayed in Fortunato Vizcarrondo’s “¿Y tu agüela ‘ónde ehtá?”– confined to the kitchen when company comes. (Centro VIII, 25)

Juan y Miriam nos abrieron sus casas, sus mentes (más las nuestras) y sus corazones. En mis interlocuciones con Juan, Miriam era como la sombra que lo cobijaba, sus otros pies en la tierra y su oído afroboricua. A veces me fascina leer escritos de Juan adivinando su voz entre las líneas, así como las de sus otras fuentes de información. Muchas de ellas, de amigos comunes en especial James Early y René López, cuyo Folklórico he amado desde que lo conocí, gracias a los viajes de Jerry Rivas con El Gran Combo, quien trajo a Bayamón joyas inolvidables como “Se me olvidó que te olvidé”.

Se fue rodeada del amor que cultivó. Quizás debí hablar más sobre la guerrera, ensayista, investigadora y mentora, cofundadora del Foro Afrolatin@, cuyo Reader es pionero en los estudios de las afrolatinidades y hoy texto imprescindible en los estudios latinxs. Que su obra sea poco conocida en el Puerto Rico insular es otra evidencia de que los discursos raciales y sobre la diáspora continúan siendo marginales en el “discurso nacional”. Es una batalla que hay que continuar. En los integrantes del Foro, en especial Zaire Dinzey-Flores –por solo mencionar una–, y en muches investigadores y académicxs, así como en quienes hoy alzan la voz contra el racismo, Miriam deja no solo sus mejores interlecutor@s sino una guerrilla capaz de transformar el racismo dominante en Estados Unidos y Puerto Rico.

3.

Le tomé la mano tras haberle puesto “Vestiges”, de su ahijado, como llamaba a Kwami Coleman. El oído es el último sentido que se pierde, nos había recordado Jafet, el enfermero. Quise ponerle “Identities Are Changeable” o “Second Generation Lullaby”, de Miguel Zenón, pero algo me lo impidió. No recuerdo cuál melodía le siguió ni creo que ella la haya escuchado. Poco después apagué la música y como si fueran tras ella lentamente iban su aliento y sus latidos. A encontrarse con Juan, espero yo, a quien le hablaba unas tardes antes junto a Larry, Javier, José, Aixa, Iris y Ryan. Al ir perdiendo oxígeno y apagando su respiración, su rostro se relajaba; en mi alma pienso que sonrió. ¡Aún la sentía caliente! No la soltaba. Más allá, en las aguas de Nueva York, Zaire dice que la vio.

Le tomé la mano tras haberle puesto “Vestiges”, de su ahijado, como llamaba a Kwami Coleman. El oído es el último sentido que se pierde, nos había recordado Jafet, el enfermero. Quise ponerle “Identities Are Changeable” o “Second Generation Lullaby”, de Miguel Zenón, pero algo me lo impidió. No recuerdo cuál melodía le siguió ni creo que ella la haya escuchado. Poco después apagué la música y como si fueran tras ella lentamente iban su aliento y sus latidos. A encontrarse con Juan, espero yo, a quien le hablaba unas tardes antes junto a Larry, Javier, José, Aixa, Iris y Ryan. Al ir perdiendo oxígeno y apagando su respiración, su rostro se relajaba; en mi alma pienso que sonrió. ¡Aún la sentía caliente! No la soltaba. Más allá, en las aguas de Nueva York, Zaire dice que la vio.

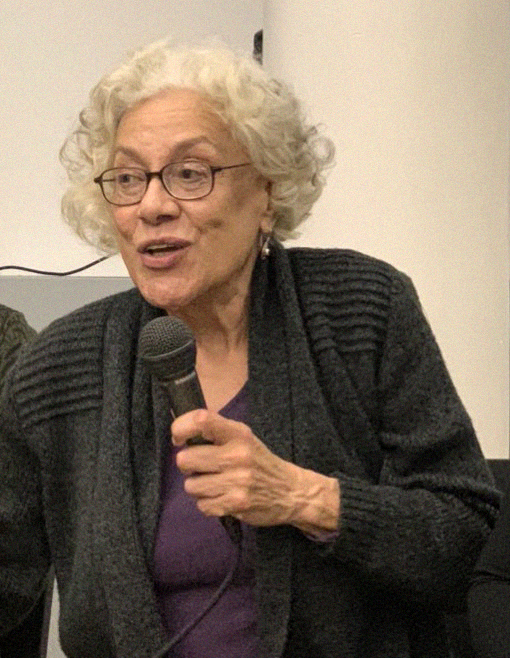

Miriam Jiménez Román, hija de San Sebastián, nacida en Aguadilla el 11 de junio de 1951, vivió la mayor parte de su vida en Nueva York y falleció el viernes 6 de agosto de 2020 en Cabo Rojo. Los estudios afro-latin@s han perdido una de sus pioneras y una de sus voces más íntegras; en sus escritos, su obra y en toda la gente que tocó, la nueva generación seguro hallará fuente de sabiduría y de inspiración. Yo les pido disculpen si lloro simplemente por el breve espacio en que mi amiga no está. “Hasta pronto y regresa luego y tráeme un pasaje que me voy pal cielo” (el Folklórico).