Escatología personal

“La familia es una mierda”

“La familia es una mierda”

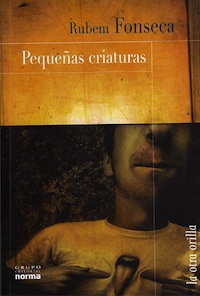

Este cuento del libro Pequeñas criaturas (Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2007) del brasileño Rubem Fonseca, me impactó dramáticamente porque hay ocasiones en las que la familia se convierte en esa cuadrilla insoportable de gente que le hace la vida imposible a uno, empujándolo a lo inconcebible: a considerarles una soberana “mierda”. Luego, uno recapacita y llega a otras conclusiones a veces similares a las del hermoso y simpático Valdo. En otras ocasiones (y ese no es mi caso), uno mantiene esa opinión hasta el último día de existencia, por lo que la familia es parte de ese infierno personal por el que mucha gente atraviesa. Hay familias y hay familias.

Este cuento del libro Pequeñas criaturas (Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2007) del brasileño Rubem Fonseca, me impactó dramáticamente porque hay ocasiones en las que la familia se convierte en esa cuadrilla insoportable de gente que le hace la vida imposible a uno, empujándolo a lo inconcebible: a considerarles una soberana “mierda”. Luego, uno recapacita y llega a otras conclusiones a veces similares a las del hermoso y simpático Valdo. En otras ocasiones (y ese no es mi caso), uno mantiene esa opinión hasta el último día de existencia, por lo que la familia es parte de ese infierno personal por el que mucha gente atraviesa. Hay familias y hay familias.

Pequeñas criaturas es una invitación de ese extraordinario narrador que es Rubem Fonseca, para acompañarle en su muy particular escatología, en donde casi cada cuento declara, en múltiples ocasiones, que todo, pero todo, es una mierda. (En ese asunto comparte su weltanschauung con uno de mis mejores amigos y colaboradores, quien permanecerá anónimo y que pensará, sin dudarlo un instante, que este escrito también es una “mierda”.)

Después de leer ese cuento volví a los que le precedieron para percatarme de que esos, y los que le seguirían, formaban parte de una escatología personal y nacional que Fonseca armaba en todas las direcciones posibles y contra todo, hasta contra sí mismo. No obstante, debo admitir que el primer cuento, el comienzo de este libro, es una declaración sobre las posibilidades de la bondad humana, pero de ahí en adelante los cuentos comenzaron a narrar el estadio normal de las cosas: “mierda, mierda, todo se volvió una mierda.”

Fonseca no para mientes en darle un corte transversal con su espada escatológica (porque en esencia es una disquisición sobre los últimos días de su vida, su propio éskhatos personal) a todas las capas sociales y culturales de la sociedad brasileña: el matrimonio, las cotidianidades, las relaciones íntimas, el amor, la lengua portuguesa, los drogados, los profesores universitarios, los banqueros, las mujeres del carnaval, psiquiatras y psicoanalistas, todo tipo de baratijas, los robos, las plumas fuentes (¿por qué no?), los autos franceses (un Peugeot, para ser preciso), las chocolatinas e inclusive, el proceso de escritura. Ese inventario del uso de esa poderosa palabra e interjección oportuna y maleable cubre, a grandes rasgos, un amplio espectro de las relaciones sociales y la cultura urbana (sobre todo de Río) en Brasil.

Quisiera pensar que esa actitud y percepción es parte esencial del pathos provocado en nuestros países por la crisis del capitalismo avanzado en el siglo veintiuno; un pathos precipitado por la avaricia de las clases dominantes, la violencia del Estado y sus adláteres, el estado de la violencia en el país, el paro o desempleo, la burbuja inmobiliaria, la caída de los mercados, la impunidad de las entidades financieras, la conflagración de los hogares, la erosión del erario, el extravío de la cordura y la desesperanza que causa ser testigos del despedazamiento de todo, de los edificios, las carreteras, los monumentos, los museos, las universidades y sobre todo, la gente. Hombres y mujeres que se desdibujan en el horizonte, dejándonos con el sentimiento de que no existirá un mañana decoroso.

Un detalle que tal vez deba mencionar, es que la lectura de Fonseca deja ver en ocasiones cierta misoginia (“las mujeres son extrañas criaturas, adoran a cretinos…”) que no atino a precisar del todo, pues en ocasiones parece venir del corazón y en otras parece ser un recurso narrativo para denunciar una matriz de percepciones y de comportamientos que afloran en cada esquina de nuestras ciudades y comunidades. Esto lo digo, porque hay también en sus personajes femeninos una verticalidad y arrojo extraordinarios. Tal vez Fonseca simplemente desguaza el lado oscuro de la naturaleza humana, que se halla tanto en los hombres como en las mujeres.

Tal vez el último cuento, Comienzo —que es un breve tratado sobre el proceso de escribir— guarda algunas claves para descifrar el hilo conductor de la narrativa de Fonseca. Convencido de que el proceso de escribir es una especie de exorcismo para “librarnos de nuestra pequeña vida”, proclama que la única manera de lograrlo es volver al principio y retornar a la escritura, puesto que “escribir es comenzar.” Y así, en esa última página, Fonseca revela las claves de su visión de mundo: nuestra vida es una cosa pequeña, una mierda producto de una sociedad llena de maldad, hedor y oscuridad. Para vencer esa situación no tenemos otra alternativa que enfrentarnos a ella, retornando al principio para rehacerla. Una especie de eterno retorno en el que –de manera infinita— seguimos con nuestros desechos corporales, con la expulsión de nuestros fluidos, incluyendo nuestra conciencia y pensamiento a través de esas pequeñas cosas que son las palabras, que deben renacer después de atravesar y quedar purgadas en nuestros propios infiernos. Cada uno de ustedes conoce muy bien a los suyos, como yo a los míos. El personaje principal de ese último relato los conoce muy bien.

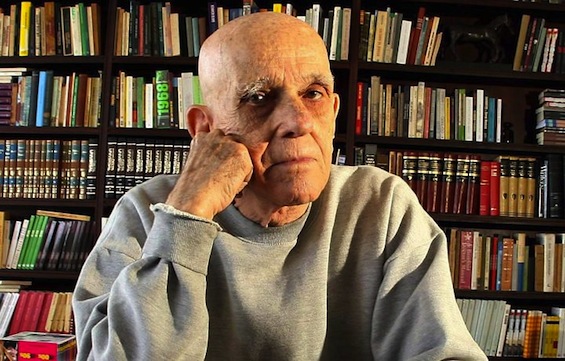

Posdata: Rubem Fonseca es el autor de innumerables novelas y libros de cuentos. Su novela El gran arte (Barcelona, Seix Barral, 1984) es una de las más conocidas. Su última novela titulada El seminarista (Barcelona, RBA Libros, 2011) es un thriller exquisito. Yo no tengo (ni he tenido) armas de fuego, y sin embargo, la lectura de esa novela desarrolló en mí (mientras la leía) una relación intelectualmente fetichista con las pistolas Glock. También me llevó a confeccionar un bacalao a la Gomes Sá, que el protagonista deleita en una fonda, y del que Fonseca provee una receta rápida. El protagonista, un matón a sueldo, es un fanático de la obra fílmica de Stanley Kubrick, y ahí lo dejo.