La sociedad del desprecio

Cuando sobre la tierra

no haya ya ni dolor.

Sólo habrá una lumbre

y esa será el amor.

El amor.

El amor.

–Guillermo Venegas Lloveras, Para empezar

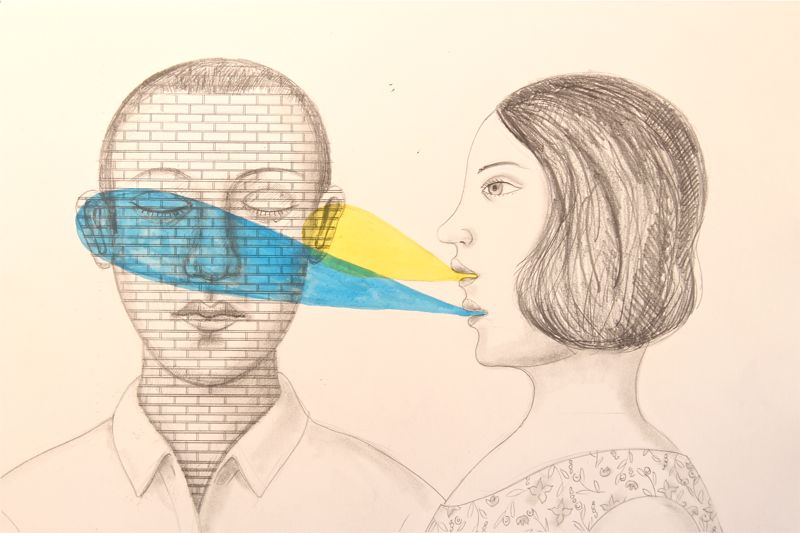

El vocablo ‘desprecio’ se define como desdén en el modo de tratar a una persona o cosa a la que se cree indigna de estimación. Etimológicamente, la palabra refiere a la negación del precio o de la capacidad de ser apreciado, es decir, la negación de la valía. En el contexto de las relaciones sociales, el desprecio es ese sentimiento de falta de reconocimiento del otro como esencialmente igual a uno, que produce una falta de respeto por aquel que consideramos menos, e impide identificarnos con el o ella. Por ello, el desprecio supone la negación de la igual dignidad esencial humana con respecto de algunos otros, por diversas consideraciones, a quienes no les reconocemos el mismo contenido de derechos y aspiraciones que reclamamos para nosotros.

Cuando despreciamos, nos posicionamos en situación de superioridad frente a los sujetos de nuestro desprecio; y es desde esa superioridad que asumimos y justificamos situaciones de exclusión, rechazo, marginalización, sometimiento, explotación, maltrato, e incluso, de paternalismo condescendiente. En una sociedad que fomenta sujetos individualistas formados sobre el mito de que para progresar necesitamos mantenernos en continua competencia con los demás; la ideología del desprecio es la que nos permite esgrimir con distintos grados de ferocidad ese individualismo egoísta, sin sufrir cargos de conciencia. El desprecio nos permite sentirnos consistentes con nuestros valores de bondad y de justicia, en la medida en que racionalizamos que esas otras personas, por causas relacionadas a ellos y no a nosotros (y mucho menos al sistema), merecen menos. El desprecio es el caldo de cultivo de una cultura que posibilita el que nos neguemos a reconocer la humanidad plena de ciertas otras personas, sin que tengamos que reconocernos a nosotros mismos como injustos, aprovechados, abusadores o malvados.

Lo paradójico del asunto radica en que, aunque vivamos en la sociedad del desprecio, ello no significa que padezcamos de una absoluta incapacidad para la compasión, la solidaridad y la cooperación. Al contrario, como plantea Razeto[1], la solidaridad, en mayor o menor grado, subsiste en nosotros y resulta cotidianamente necesaria a todo nuestro accionar colectivo. El problema es que, de forma generalizada, ejercemos la solidaridad selectivamente con quienes consideramos similares o igualmente merecedores que nosotros, definidos desde nuestras distintas “identidades” (con todo lo que éstas puedan tener de falsas, heredadas o impuestas); mientras que se la negamos (o la ejercitamos de forma distinta) a aquellas que en nuestra escala valorativa consideramos como inferiores. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión nos hemos empeñado en pagar la cuenta cuando compartimos con un grupo de amistades, para luego escatimarle un dólar de propina al mesero? ¿Cuántas generosamente obsequiamos a la familia en Navidad (a veces mas allá de nuestras posibilidades) y al mismo tiempo le negamos una peseta al que pide limosna? ¿Cuántos pagamos lo que nos piden por cualquier prenda en una tienda elegante, y luego le regateamos el precio de su producto a un o una artesana? ¿Cuántas exigimos para nosotras una paga digna, y se la negamos al inmigrante que contratamos para alguna labor? Si tales conductas pensamos que suelen usuales y ser generalizadas, entonces la internalización del desprecio sería la causa por la que somos incapaces de solidarizarnos en modo general con los demás de forma consistente. De tal modo, si fuéramos capaces de superar los falsos estados de conciencia identataria que nos llevan al desprecio irracional de los otros, seríamos capaces de evolucionar hacia formas más avanzadas, justas y racionales de convivencia social, fundamentadas en la colaboración, la solidaridad y el respeto a la vida.

El asunto es que la modernidad se ha afianzado y sostenido precisamente sobre esa capacidad de convertirnos en seres del desprecio. De entrada, tenemos que reconocer que la modernidad nace con el colonialismo, el cual dependió de la esclavitud de indígenas y afros, para poder generar la gran acumulación de riquezas que permitió el desarrollo del capitalismo industrial en Europa. Esa colonización tuvo como fundamento ideológico la negación de la humanidad misma de esas otras etnias, que fueron sistemáticamente sometidas a la esclavitud y al genocidio. Que los “indios no tenían alma”, y los afros “eran bestias sub-humanas”, fueron razonamientos utilizados para justificar su explotación. Así, el desprecio por la humanidad de esas otras etnias resulta central y definitorio en el surgimiento de nuestra modernidad capitalista. Recordemos también, que el colonialismo se justificó como sistema mundial mediante conceptualizaciones ideológicas que catalogaban a las culturas originarias de los pueblos sometidos como atrasadas, simples, infantiles o subdesarrolladas. Como advierten autores de la escuela latinoamericana del pensamiento decolonial[2], se despreciaron las formas de vida y conocimientos ancestrales de aquellas, los que “por su bien” debían ser destruidos y olvidados, en un proceso de colonialismo epistemológico; para ser sustituidos o robados por la cultura europea impuesta por los conquistadores, quienes se autoproclamaron superiores en valores, artes, ciencias, tecnologías y el conocimiento de la verdad.

De otra parte, el capitalismo, como sistema económico de la modernidad, funciona sobre la base del desprecio de la clase trabajadora. Recordemos que la lógica competitiva capitalista procura siempre conseguir producir al menor precio. Los capitalistas buscan reducir el costo de sus productos para poder competir con ventaja en el mercado, lo que requiere de-preciar o restarle valor a cada unidad de producto. Para depreciar los productos hay que depreciar el costo del valor creado por los trabajadores, por lo que falsamente se adscribe dicho valor al capital como organizador supremo de la gestión empresarial. Por eso, la clase capitalista merece todo; mientras que la clase trabajadora, no merece nada o casi nada. De otra parte, el capitalismo, por ser el sistema en el que prácticamente se universaliza la privación a las familias trabajadoras de su capacidad de poder subsistir por otros medios que no sea obligándose a vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral, universalizó también la competencia entre los trabajadores por optar y mantener las limitadas plazas de empleo disponibles. Ese sistema de competencia universal genera una guerra de todos contra todos, incluso dentro de las filas de la clase trabajadora, donde se promueven desprecios internos contra los menos educados, los inmigrantes o las mujeres.

En el caso del género femenino, la modernidad capitalista tuvo el efecto de magnificar su discriminación. Para empezar, sabemos que el colonialismo se asentó y propagó en el Nuevo Continente, de la mano del rapto, la violación y el sometimiento obligado al colonizador de las mujeres indígenas, afro y esclavas. Así, el desprecio de éstas estuvo al inicio mismo de la ecuación. Más adelante, el capitalismo industrial culminó procesos históricos modernos de desarraigo de las familias de la tierra y de otros medios de reproducir su vida de forma doméstica; con lo que se condenó a las mujeres a un nuevo papel secundario de sometimiento dentro del seno de la vida familiar. Antes de ese desarraigo, las familias constituían unidades productivas de subsistencia económica, donde la mujer jugaba un papel mucho más central y determinante en la economía familiar. Es con la consolidación del capitalismo y el surgimiento de la revolución industrial, que ahora las oportunidades productivas serían monopolizada por los varones, que saldrían a vender su fuerza bruta de trabajo como único medio de generar la subsistencia familiar. Al quedar excluidas del mercado laboral y no siendo ya las familias unidades de producción, sino de consumo; la mujer pasaría a una situación de total dependencia doméstica e invisibilidad social. En un sistema donde la valía de los trabajadores dependerá de su mayor o menor capacidad individual para venderse en el mercado de trabajo (por lo que quienes se encuentran fuera de ese mercado no tienen valor), emergió un sistema valorativo de desprecio para esa mitad femenina de la humanidad a la que, por encontrarse mayoritariamente fuera del mercado laboral capitalista, se le tuvo como improductiva por la sociedad industrial. Así, el patriarcado moderno tiene una relación directa con el desprecio social del capitalismo hacia la mujer, al permanecer ésta originalmente excluida del mercado laboral y quedar atrapada en relaciones domésticas de dependencia económica respecto del varón, debido a las fuerzas transformadoras del industrialismo sobre las familias.[3] Ciertamente, con el tiempo el capitalismo diluyó el sueldo de los trabajadores de forma tal que más de un componente de la unidad doméstica tuviera que salir al mercado laboral para poder ganar salarios suficientes para garantizar el mantenimiento de las familias; pero aún así, el trabajo femenino siempre permaneció despreciado, ganando proporcionalmente mucho menos que el varón por similares tareas, y siempre quedando la mujer como la responsable por las tareas de reproducción de la vida doméstica familiar.

Sobre el desprecio del capitalismo hacia la naturaleza ya no hay grandes misterios. Hoy por hoy, no existe duda de que vivimos en un mundo cuya viabilidad ecológica se encuentra severamente comprometida como consecuencia del desenfreno de una economía mundial estructurada en función de la reproducción irrestricta del capital, en la que las necesidades se organizan en función del consumo, y no el consumo en función de las necesidades. Sabemos que la lógica acumulativa del capital le exige, como condición de su sobrevivencia, una continua expansión productiva, y que ese productivismo frenético del capitalismo promueve la explotación irracional (para el aquí y ahora) de los recursos materiales y energéticos del planeta, causando su dilapidación. De otra parte, deja tras su paso cantidades inmanejables de desperdicios contaminantes de todo tipo, que van convirtiendo la tierra, las aguas y el aire del mundo en gigantescos vertederos, comprometiendo las posibilidades de vida de todas las especies.

Esa destrucción ecológica sabemos que no ha sido resultado de un proyecto orientado a garantizar oportunidades de vida digna para la generalidad de los habitantes del planeta. Todo lo contrario, las masas humanas del planeta viven en un acelerado proceso de pauperización, precarización y falta de recursos básicos, mientras el 1% de la población mundial acumula igual riqueza que el restante 99%. Geopolíticamente hablando, sabemos que esa riqueza se encuentra concentrada en los países imperiales, que gracias a los sistemas de subordinación colonial despreciativos de los pueblos periféricos, consiguen establecer una lógica continua de acaparamiento de la riqueza mundialmente producida; mediante diversos mecanismos de invasiones directas, genocidios históricos, robo sistemático del trabajo ajeno, intercambio desigual y endeudamiento. Para garantizar la continuidad de ese sistema de acumulación sin límite, las naciones centrales gastan millones de dólares por segundo, a los fines de mantener y actualizar sus aparatos armamentistas, que cada vez les devoran más y más recursos; mientras los propios ciudadanos de esos países centrales comienzan a ver disminuidas sus oportunidades educativas, de vivienda, alimentación y cuidados de salud, entre otras. Por ello, tenemos que reconocer que este mundo moderno, productivista y explotador, orientado a garantizar el insaciable interés de irrestricta y obscena acumulación de muy pocos a expensas de las posibilidades de vida digna del resto de la humanidad, con sus consecuencias de miseria generalizada, guerras interminables y catástrofe ecológica; no es otra cosa que un mundo necrófilo. Un régimen de desprecio general hacia la vida humana por unos pocos que andan dispuestos a permitir una mayor destrucción ecológica, antes que renunciar a su gula de poder y dinero.

De tal modo, todas esas ideologías del desprecio en sus distintas manifestaciones capitalista, colonialista, racista, patriarcal y antiecológica, constituyen construcciones históricas que, en determinados momentos, han resultado necesarias para justificar el desarrollo y propagación de la modernidad. De tal modo, el desprecio se encuentra a la raíz de las distintas manifestaciones del quehacer moderno y constituye un elemento unificador de su lógica anti-humana. ¿Qué son las ideologías fascistas que surgen en momentos de grandes crisis económicas, con su destemplada fascinación con la muerte, sino momentos culminantes de esa cultura del desprecio? Pero no solo los fascismos constituyen un pináculo de esas ideologías, sino que la cultura de desprecio alcanza cúspides doradas cuando consigue que las víctimas de su orden mundial de opresión comenzamos a despreciarnos nosotros mismos. Tal y como documentan los estudiosos del colonialismo, el estado de insubordinación generalizada hace que los colonizados se desprecien a sí mismos, a los suyos y a su cultura. Similarmente, el capitalismo enfrenta a trabajadores contra trabajadores en guerras fratricidas y suicidas; e igualmente, la cultura patriarcal fomenta formas de auto-desprecio y co-dependencia entre las mujeres. Fascismo y auto-desprecio son dos manifestaciones esperadas de una misma cultura moderna y su ideología universal del desprecio.

Como señala Titelman,[4] para ser capaces de superar la individualista cultura moderna hacia una de colaboración y verdadera solidaridad, se requiere que socialmente podamos superar la ética del yo prevaleciente, y la punción de orda, para adoptar una ética general del nosotros que no excluya ninguna porción de la humanidad. Requiere comprender que nuestras aspiraciones humanas son igualmente válidas, y que ninguna persona puede considerarse menos en cuanto a su derecho a vivir con dignidad. Entender, que la única garantía permanente de poder expresar en libertad nuestras respectivas identidades y aspirar a potenciarlas, exige que defendamos esos mismos derechos y oportunidades para todos. Como sostiene Keferstein,[5] tenemos que comprender que nuestro derecho a tener derechos, se fundamenta en el derecho de todos a tener derechos; pues si le negamos a otros el derecho a tener derechos, ello les daría el mismo derecho a negar también los nuestros. Así, desprendernos de los desprecios que nos inculca la modernidad, resulta condición imprescindible en la esperanza de poder construir un nuevo mundo de justicia y libertad que garantice la conservación, reproducción y ampliación de la vida sobre el plantea, hoy amenazada por esa modernidad capitalista.

Y si estamos correctos al sostener que el desprecio resulta que es la pega que sostiene esta cultura moderna de exclusión, subordinación, opresión y muerte; entonces deberán ser los sentimientos opuestos de respeto, empatía y desprendimiento que se conjugan en la práctica del genuino amor al prójimo, las categorías conceptuales centrales de cualquier movimiento liberador que aspire a transformar nuestra realidad en mundo fraternal y solidario de cooperación. Quienes pretendamos trabajar hacia ese objetivo, tendríamos que ser capaces de reconocer y dejar atrás nuestros propios desprecios, para blandir la bandera del amor como reivindicación política. El amor, para empezar.

_____________

[1] Váse Luis Razzetto Migliaro, Los Caminos de la Economía de Solidaridad. (ed. 2017).

[2] Nos referimos, en general, a los trabajos de autores como Anibal Quijano, Enrique Dussel, y Ramón Grosfogel, entre otros.

[3] Véase Razeto, op cit., Capítulo 9, El Camino de la Mujer y de la Familia.

[4] Eduardo Titelman Goren; De la Sociedad Mercantilizada a la Sociedad Colaborativa: Ensayos Sobre la Superación del Capitalismo. (2017).

[5] Lutz Alexander Keferstein; Conferencia: Ética Religión y Política; 23 de febrero 2018. Publicada en Youtube.