Manifiesto de la esperanza sin optimismo en Puerto Rico

En El Capital y otros escritos, Marx comenta cómo el colonialismo inglés primero especializó a Irlanda en la producción agrícola para la exportación, a la vez que invadía su mercado y luego, con la revocación de las Leyes de los cereales (las Corn laws) se le desprotegió en el mercado metropolitano. Así la colonia fue privada primero de la industria y del mercado propios y luego del mercado de exportación, lo cual coincidió y agravó la hambruna provocada por la enfermedad de la papa en 1846.[1] Durante las décadas siguientes Irlanda se despobló. Millones emigraron año tras año, la mayor parte a Estados Unidos. El país perdió casi mitad de su población. Mientras tanto, el desempleo masivo se mantenía aunque la isla se vaciaba. La sobrepoblación relativa (a los empleos), como decía Marx, le llevaba la delantera a la despoblación absoluta.[2] No era raro, escribía, que los irlandeses exhibieran un «sombrío descontento ante su situación, que sientan la nostalgia del pasado, aborrezcan el presente y desesperen del porvenir.»[3] Eso hay que leerlo de nuevo: pérdida del mercado interno y del externo, sobrepoblación relativa y despoblación absoluta, rechazo del presente y angustia ante el porvenir: no es Irlanda en 1867, es Puerto Rico en 2017.

Tampoco hay, por tanto, que imaginar conspiraciones para despoblar a Puerto Rico o remover la población. No hacen falta conspiraciones: el capitalismo es capaz de hacer todo esto sin proponérselo. Ya lo ha hecho en otras partes, desplegándose de acuerdo con sus leyes y tendencias.

Por lo mismo, tampoco hay que caer en pánicos apocalípticos que nos desvían del problema real: Puerto Rico no va a desaparecer, como tampoco desapareció Irlanda o su cultura e identidad. ¿María? ¿La salida y la angustia de tantas y tantos en Puerto Rico? Es algo terrible, pero no puede destruir ni la identidad ni la cultura: hasta las experiencias más terribles, los escombros que nos quedan, se convierten, ya son materia prima que la máquina incesante de la memoria compartida está registrando, clasificando, reelaborando, integrando a eso que llamamos nuestra identidad. Como ya decía Rosendo Matienzo Cintrón en 1911: «no podemos dejar de ser Puerto Rico, no importa el tiempo que transcurra» aunque «nada puede transformarnos en el Puerto Rico que éramos».[4] Puerto Rico es un proceso. No se detiene. Ese no es el problema. El problema es el castigo y el sufrimiento adicional y prolongado que se le quiere imponer. El problema es la dificultad para encontrar alternativas. Y eso es lo que deseamos tratar en este escrito.

La quita

El destacado economista Juan Lara afirmó recientemente que la deuda de Puerto Rico ya no puede renegociarse. Ha señalado que hay que «borrarla lo antes posible». Hay que «infligirles una quita radical a los bonistas». La «deuda vieja», como él la llama, está muerta.[5] Es cierto. Desde poco después del paso del huracán María, planteamos que era necesario cambiar la consigna de «moratoria, auditoría y renegociación» de la deuda por su «auditoría y cancelación«.[6] La deuda, decíamos, se la llevó el huracán, como se llevó tantos techos y vidas en Puerto Rico. Ofrecimos también dos fundamentos legales para esto: las doctrinas de fuerza mayor y la del estado de necesidad.[7] La deuda que ya era insostenible ahora es verdaderamente impagable. Tratar de cobrarla en la nueva situación sería sencillamente criminal. Sería un acto de lesa humanidad.

Lara nos advierte que lograr esa quita y otras medidas que propone será difícil. Tiene razón: estamos ante intereses incapaces de razonar ciertas cosas. ¿Pueden los bonistas cobrar su deuda si Puerto Rico no crece? No, no pueden, por más que nos empobrezcan. ¿Pueden desistir del intento de cobrar lo más que puedan de esa deuda, a costa de nuestra recuperación? Tampoco pueden, aferrados como están a sus intereses. Es decir, no tienen salida para el país. No pueden tenerla. No tienen salida para ellos mismos. Pero tales son los intereses ciegos que nos gobiernan.[8]

Desenlace anticipado

De hecho, la propuesta de quita de la deuda del destacado economista es la más reciente confirmación de planteamientos que hicimos hace mucho tiempo. En enero y febrero de 2014, es decir, hace casi cuatro años, advertimos que la deuda de Puerto Rico era insostenible; que el impago era inevitable; que las políticas de austeridad para tratar de seguir pagando la deuda no evitarían el impago; que tan solo provocarían que lo enfrentáramos en condiciones de mayor debilidad fiscal; que los $3.4 mil millones de deuda adicional que se estaban tramitando en ese momento serían un breve respiro que tan solo agravaría el problema más adelante; que, en lugar de seguir emitiendo deuda o seguir pagando una deuda insostenible, había que declarar una moratoria y someter la deuda a una auditoría ciudadana; que de ese modo había que enfrentar a los bonistas en negociaciones que sin duda serían difíciles y que, además, había que llamar la atención del Congreso a la necesidad de tomar acción urgente para atender la situación en Puerto Rico. Y advertimos que si no se tomaban estas medidas el Congreso no actuaría con prontitud y que cuando por fin se decidiera a actuar lo haría de manera dañina para el país, sin proveer lo necesario para su recuperación, como había ocurrido en otros países sobre-endeudados, como Grecia.[9]

Esto lo planteamos al comienzo de 2014, lo repetimos en los debates sobre la ley 66, sobre el impuesto al petróleo, sobre la reforma contributiva. Dieciocho meses después del primer señalamiento, en junio 2015, el gobernador, como habíamos previsto, reconoció que la deuda era insostenible y que sería necesario renegociarla. Veinticuatro meses después (luego de varios impagos parciales) el gobierno aprobó una ley de moratoria y fue al impago, como habíamos predicho, en condiciones de acrecentada debilidad, como también habíamos advertido. Y el Congreso aprobó entonces PROMESA, medida antidemocrática y colonial, que crea un gobierno paralelo de siete funcionarios no electos, que no provee ni un centavo para la recuperación económica, a la vez que abre paso a nuevas medidas de austeridad que aumentan la pobreza y perpetúan la crisis actual, es decir, que son injustas socialmente y contraproducentes económicamente, como había ocurrido en Grecia bajo el mando de la Troika y como también habíamos anticipado. Y ahora distintas voces como la de Juan Lara (y hasta el presidente Trump, en un desliz prontamente corregido por otro oficial de su administración) reconoce que la deuda hay que cancelarla, que la quita es inevitable.[10]

Cada apreciación «irrealista», «extrema» y «radical» nuestra se ha ido confirmando. No lo decimos como alarde, sino para subrayar que solo medidas radicales están a la altura de la magnitud de nuestra crisis.

No hay otra

Ante la falta de recursos del gobierno, Lara propone la emisión de nueva deuda, que se usaría para parearla con fondos privados en alianzas público-privadas que se harían cargo de la reconstrucción (agua, electricidad, carreteras, comunicación), cuyo costo él estima en $50 mil millones. Los bonos se pagarían con los ingresos de las alianzas público-privadas, es decir, como él señala, por los usuarios en Puerto Rico. En fin, estaríamos pagando tanto las ganancias de los inversionistas privados como de los nuevos bonistas: sería el tributo que un país desposeído y descapitalizado tendría que pagar a las clases poseedoras de Puerto Rico y del extranjero para reconstruir su infraestructura. Por ahora, demos por bueno, o, al menos, por inevitable, este mecanismo, dadas las reglas del mundo en que vivimos. Queda un problema, del cual, estoy seguro, Lara tiene plena conciencia. Para tener ingreso para pagar esa nueva deuda que él propone, Puerto Rico tendría que recuperarse económicamente. Al fin y al cabo, ¿qué subyace a la crisis de lo que él llama la «deuda vieja» si no el estancamiento económico, la depresión que ya ha durado más de una década?

Entonces, ¿cómo puede empezar a recuperarse la economía de Puerto Rico? Sobre esto también hemos planteado algunas ideas que igualmente han sido rechazadas por irrealistas, descabelladas, imposibles o indeseables, como por ejemplo: lograr una reinversión significativamente mayor en Puerto Rico de las ganancias que aquí se generan o declaran (cerca de $35 mil millones anuales); imponer, de ser necesario para lograr ese objetivo, mayores contribuciones a las empresas foráneas (se ha mencionado 10% a sus ganancias); realizar una reforma contributiva progresiva que recupere para el país y para el uso productivo parte del ingreso de minorías que hoy lo dedican a gastos de lujos y la especulación; fijar incentivos bien pensados para nueva inversión externa condicionada a la creación de empleos, la compra local de materiales y otras disposiciones similares; y, último pero no menos importante, el logro de una aportación significativa del Congreso para la reconstrucción. Hemos explicado que esa aportación conviene a los intereses del pueblo americano, en la medida que, al dotar a Puerto Rico de una economía capaz de proveer empleo e ingreso adecuado para su gente, haría innecesario el desembolso de miles de millones anuales para mitigar las insuficiencias de una economía dependiente y disfuncional, como ocurre en la actualidad.

Ante estas propuestas se escuchan no pocas objeciones: los impuestos y condiciones a las foráneas ahuyentarán a las empresas que ya operan aquí y no atraerán nuevas inversiones; cualquier intento de intervenir en sus planes de inversión o reinversión tendrá igual efecto (en esta era de la globalización, se nos dice, las corporaciones tienen al planeta entero para irse); los impuestos progresivos aumentarán la evasión y el ocultamiento de fortunas o su traslado fuera de Puerto Rico o la emigración de sus dueños. En fin, cualquier intento de recuperar algo para el país provocará que las corporaciones y las fortunas se vayan, que el capital nos abandone. Ante el Congreso, se añade, Puerto Rico no tiene poder de regateo ni de presión. Dicho de otro modo, estamos prisioneros. No tenemos opciones. Somos esclavos del capital, obligados a doblar el lomo ante sus exigencias, condiciones y prerrogativas. O lo obedecemos, o se va: no hay otra. Más aún: Puerto Rico no tiene otra alternativa que más miseria, dado el poder y las reglas del capital a las que está sometido sin remedio.

Seamos realistas

Si no es posible ponerles impuestos a las foráneas porque se van; si no podemos ponerles condiciones porque también se van; si no podemos contar con que reinviertan; si no podemos lograr una aportación significativa del Congreso; si solo podemos reconstruir la infraestructura entregándola a medias al capital privado e hipotecándola con una nueva deuda, entonces ¿cómo financiar nuestra recuperación económica? Tan solo queda vendernos, vendernos nosotras y nosotros y vender nuestro ambiente, muy, pero que muy baratos, al capital externo. Será la recuperación, si es que así se le puede llamar, por empobrecimiento. El progreso económico, si es que así se le puede llamar, por regresión social.

Esa, por supuesto, es la lógica que está detrás de medidas como la contrarreforma laboral (que arrebata licencias por enfermedad, vacaciones, pago de horas extra, que facilita el despido, etc.), aprobada por la presente administración, a petición de nuestra clase patronal, o de la mezquina eliminación de días feriados por la pasada administración, o de la idea, que siempre está circulando, de suspender el salario mínimo federal o la legislación ambiental en Puerto Rico, para dar algunos ejemplos.

Y mientras bajamos nuestros estándares laborales y ambientales para ser «más competitivos», ¿qué dirán y qué dicen los patronos en los lugares con los que competimos? Lo mismo: que hay que bajar los salarios y protecciones para competir. Es el race to the bottom, como dicen en inglés. Es el argumento y el arma de los patronos en todas partes para reducir los salarios y empobrecer a la gente en todas partes. ¿Será inevitable montarse en esa carrera hacia el fondo? Así lo afirman y remachan, en foro tras foro, nuestras clases patronales y sus representantes en el PNP y el PPD y sus columnistas y analistas en la prensa y en la radio. Su arma para la competencia es nuestra explotación acentuada. La única alternativa a nuestra venta en rebaja, nos dicen, sería mudarnos todos o morirnos de hambre.

Y de esa venta barata del país también es parte la ley 22 que invita a millonarios a que se muden entre nosotros, eximiéndolos del pago de contribuciones (y para que puedan evitarlas en otras partes). La venta de propiedades al dinero externo será parte del mismo proceso. Además, como los impuestos progresivos aumentan la evasión de los ricos, el gobierno tendrá que depender de impuestos al consumo, de impuestos regresivos, es decir, de los impuestos que más golpean al que menos tiene y que aumentan la desigualdad.

Quizás no hay alternativa a todo esto. «No se hagan ilusiones, no jueguen con quimeras redistributivas o recuperación de ganancias», nos dicen a diario, a nombre del realismo. ¡Magnífico!, respondemos. Pero entonces tampoco fomenten ilusiones con las supuestas bondades de las reglas económicas vigentes. Que el cambio no sea posible no transfigura la naturaleza maligna de lo que existe. Ya lo decía Antonio Gramsci en 1929: a veces lo viejo ya está muerto o agonizando, y lo nuevo no puede nacer. En ese caso se multiplican los síntomas enfermizos, mórbidos, las formas monstruosas y grotescas.

Porque lo que estamos viviendo en Puerto Rico en la última década, y es importante entenderlo independientemente de lo mucho o poco que podamos hacer al respecto, no es el fracaso de un partido o de otro partido, no es el fracaso de una o de otra administración, no es el fracaso de los «políticos» o del partidismo, como tantas veces se dice, no es el fracaso de los puertorriqueños como país, es el fracaso de unas estructuras sociales y económicas: es el fracaso del colonialismo y del capitalismo en Puerto Rico.

Triste consuelo

A diferencia de lo que piensa mucha gente, los marxistas somos grandes admiradores del capitalismo. Basta leer la primera sección del Manifiesto Comunista para comprobarlo. Dos aspectos resumen la gran contribución que el capitalismo hizo al progreso de la humanidad.

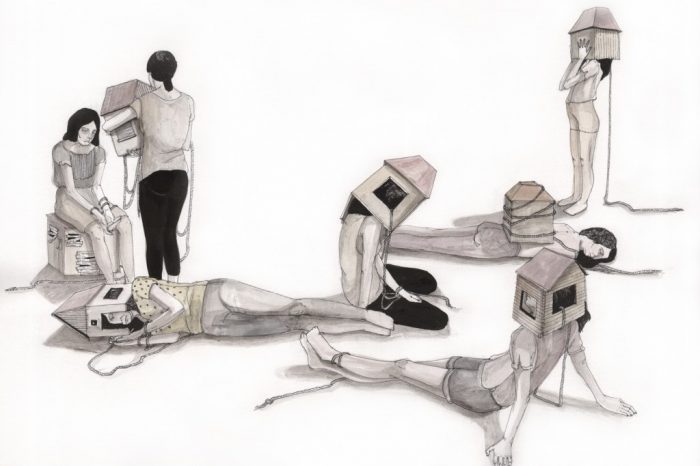

Impulsado por el imperativo de reducir costos, impuesto por la competencia, el capitalismo ha desarrollado la capacidad productiva de la humanidad como nunca. Capacidad acrecentada que, bien utilizada, permitiría satisfacer las necesidades de todo el mundo y a la vez reducir la jornada laboral. Viviríamos seguros materialmente y tendríamos más tiempo libre para vivir plenamente. Esa sería nuestra mayor riqueza. Por supuesto, a la vez que crea esa posibilidad, el capitalismo no puede convertirla en realidad, pues mantiene el potencial liberador de las fuerzas productivas sometido al mismo imperativo estrecho que lo condujo a crearlas: la búsqueda de la ganancia privada. Por eso convierte la tecnología en su opuesto: en lugar de aligerar el trabajo, lo intensifica; en lugar de asegurar el ingreso, hace al trabajador o trabajadora más vulnerable al despido; en lugar de usar la naturaleza con más conciencia de los impactos ecológicos, la destruye. Crea exceso de trabajo para unos y desempleo para otros. La tecnología, en lugar de liberarnos, nos esclaviza. La red que podría ser medio de planificación democrática, se convierte en vehículo del descalabro especulativo.

Pero el capitalismo también crea a la clase trabajadora. La amplía, la concentra, la reúne, la educa. La empuja a organizarse colectivamente para defenderse. Y esa clase puede convertir las fuentes de riqueza en propiedad social para que sean administradas democráticamente para el bienestar de todas y todos. En fin, el capitalismo crea la posibilidad de una vida más plena y, si bien la bloquea, también crea el agente social capaz de aprovecharla.

Pero en Puerto Rico hace tiempo que el capitalismo tiene el efecto opuesto. No aumenta, sino que reduce las fuerzas productivas. No amplía, sino que achica a la clase trabajadora. No la concentra, sino que la dispersa. No aprovecha sus destrezas, sino que expulsa a sus sectores más diestros y capacitados. Los patronos criollos podrán alegrarse de que ante su debilidad tienen una clase trabajadora también debilitada. Triste consuelo para el país, que se hace más pobre, material y humanamente.

Hemos perdido una década y estamos en camino de perder otra. Ya no vivimos la acumulación capitalista con sus lados problemáticos e injustos. Vivimos la desacumulación capitalista sin ningún aspecto que la redima. Vivimos lo que David Harvey llama acumulación por desposesión (la privatización de lo público y lo común es una de sus palancas), o, quizás, peor aún: acumulación por desintegración.[11]

Marea baja

En 2015, cuando la crisis de la deuda en Puerto Rico llamó la atención de la prensa internacional, Paul Krugman escribió que Puerto Rico había sido víctima de procesos que no controla: la caída de medidas proteccionistas lo hizo vulnerable a la competencia global sin que pudiera hacer mucho para responder.[12] Y decía el afamado economista, columnista del New York Times: estas cosas pasan en el mundo globalizado. Es decir, son inevitables. Según Krugman: «If a regional economy is left stranded by the shifting tides of globalization, well, that’s going to happen now and then». Puerto Rico estaba «in the wrong place at the wrong time», como fue el caso de su ubicación y la trayectoria del huracán María, y de manera igualmente irremediable. Porque desde la perspectiva de Krugman y tantos otros, los movimientos del mercado son procesos cuasi-naturales: las «mareas cambiantes» de la globalización. Lo positivo, plantea Krugman, es que, a diferencia de Grecia, en Puerto Rico existen las transferencias federales, que permiten evitar que la gente caiga en la pobreza más extrema, en lo que parte de la población se relocaliza a lugares donde las «mareas» de la economía global han ubicado zonas de crecimiento.

Krugman no es neoliberal. No es un neoconservador. Es un liberal moderado, un keynesiano, un defensor del estado de bienestar. Y esto es lo que nos ofrece, no la peor, sino la mejor cara del capitalismo, su cara más compasiva: una especie de agonía asistida con ventilador federal, en lo que la población que está de sobra en Puerto Rico se muda del país. ¿No hay alternativas a las reglas del capitalismo global y del capital? Muy bien. Sepamos entonces lo que nos depara, el capitalismo con rostro humano, para no hablar del capitalismo salvaje.

La sombra del desarrollo

No es que el capitalismo haya sido una maravilla en el pasado. El capitalismo siempre genera riqueza por un lado y pobreza por otro, desarrollo y subdesarrollo, competencia y monopolio, intercambio pacífico y guerras. Dicho de otro modo: así como crea fuerzas productivas sin precedente, el capitalismo también unifica a la humanidad en un solo circuito de intercambio material y cultural. Pero al igual que hace lo primero a través de la explotación del trabajo, hace lo segundo también antagónicamente, subordinando unas regiones a otras, desarrollando a unas y condenando a otras al subdesarrollo, convirtiendo a unas en metrópolis y a otras en colonias.

En las zonas subdesarrolladas ha generado economías que son complementarias de las economías desarrolladas; que están controladas por el capital externo; que se les especializa unilateralmente en pocas actividades productivas y que por lo mismo son más vulnerables a cualquier fluctuación de los mercados; de las cuales se extrae parte importante del ingreso que producen; que exhiben altísimos niveles de desempleo y subempleo (primero por una agricultura de plantación sin industria, luego por una industria dependiente y fragmentada) y por lo mismo salarios más bajos y niveles de pobreza más altos que los países desarrollados; y cuya población muchas veces no tiene más remedio que emigrar. Todas y cada una de estas características, que extraemos de textos clásicos del gran economista marxista Ernest Mandel, aplican sin excepción al caso de Puerto Rico y de su economía colonial, desde la época del azúcar a la de las farmacéuticas, pasando por Manos a la Obra y las petroquímicas.[13] La deuda, que tanto nos agobia y que tanto espacio ocupa en el panorama actual, no es más que un detalle adicional en este gran retablo centenario del subdesarrollo colonial.

A todo esto, la clase empresarial criolla jamás ha contrapuesto un proyecto propio. Lejos de oponerse al desarrollo dependiente, se acomoda a sus limitaciones, ubicándose en sectores como el comercio de importación, la banca, bienes raíces y servicios al capital externo: es una descripción de la burguesía colonial y semi-colonial, también sacada de Mandel, pero que aplica al dedillo a Puerto Rico. Como se sabe, esta burguesía ha generado dos proyectos políticos (representados por distintos partidos desde 1900): un autonomismo que se limita a reformar la relación colonial y un anexionismo mendicante que lleva un siglo rogando que le permitan ingresar a la Unión.

¿Será necesario recordar que ya llevamos más de un siglo, casi 120 años, «gozando» del «libre» movimiento de capital, dinero y mercancías entre Puerto Rico y Estados Unidos? ¿Quién puede creer a estas alturas que el movimiento normal del capitalismo conduce, por iniciativa foránea o criolla, a superar el subdesarrollo en Puerto Rico? El subdesarrollo evoluciona, es cierto. No es igual en la época del imperialismo clásico, o del capitalismo tardío o de la globalización neoliberal. No es lo mismo en 1917, 1967 o 2017. Pero sigue siendo subdesarrollo, con sus aspectos de siempre: control externo, unilateralidad productiva, desempleo masivo y pobreza, al menos relativa (comparada con la metrópoli).

El problema no son los alegados impedimentos al movimiento del capital. Algunos economistas se rompen la cabeza tratando de encontrarlos, suponiendo que sin los impedimentos externos el capital funcionaría perfectamente y nivelaría a la colonia con la metrópoli.[14] No, el problema del desarrollo raquítico, precario, desbalanceado, unilateral es resultado del mismo «libre» cambio con el que algunos quisieran curarlo. Confunden el veneno con la medicina. Como señala Anwar Shaikh:

Simply opening up the markets of a developing country exposes its businesses to powerful international competition, whether or not they are internationally competitive. And if they are not, they will lose out on a large scale. This can be offset to some extent by foreign investment… But… the unemployment created by the displaced domestic industries need not be absorbed by any new production by foreign firms, for the latter will generally be far less labor intensive… Without the intervention by appropriate institutions that counter these tendencies of free trade, the problems will tend to be chronic.[15]

Es decir, si las reglas del capitalismo son inalterables, como afirman tantas voces, entonces difícilmente tendrá remedio el problema del subdesarrollo, aunque tome nuevas formas. Somos, el «otro» subdesarrollado, como lo llama David Harvey, generado por el capitalismo avanzado: su hijo no reconocido, despreciado y maldito.[16] Y además calumniado, pues, a la vez que se le invade, controla y limita, se le culpa de su limitación y subdesarrollo. Nuestro subdesarrollo, en fin, es la sombra que el desarrollo proyecta, pero que no reconoce como suya.

Por eso la discusión de Puerto Rico como «estado fracasado» es, metodológicamente, un intento de separar nuestra situación de las consecuencias del capitalismo y del imperialismo. Es, ideológicamente, un intento de responsabilizarnos por esas consecuencias, exonerando a los últimos. Y es, políticamente, un intento de justificar la imposición de medidas de austeridad que, además de ser inevitables, también nos mereceríamos como castigo, consecuencia y rectificación de nuestra pasada irresponsabilidad, de nuestro fracaso administrativo y fiscal.

Cojan pa’que aprendan

Lo anterior recuerda la lógica de lo que algunos autores han llamado el «neoliberalismo punitivo», que convierte la política económica en un drama moral. Según su libreto, si la austeridad no funciona, igual la merecemos, como retribución por nuestra pasada irresponsabilidad individual o colectiva.[17]

Una ilustración de lo dicho son las columnas de Mayra Montero en el más destacado diario del país. Su lógica neoliberal punitiva puede resumirse de este modo: los culpables de la crisis somos nosotros; los bonistas y los mercados (a veces presentados con el vistoso nombre de «la realidad» o «los hechos») no nos van a perdonar; y además no merecemos que nos perdonen. Nos van a dar «sin anestesia» la lección que nos ganamos.[18]

Pero la operación de exoneración del capitalismo es vasta, múltiple e incesante. El culpable siempre es otro. Aún si no podemos o no pudiéramos hacer nada al respecto (¿qué pueden hacer tristes esclavos?), tengamos claro cuál es el problema. Esclavos sin opciones no tienen por qué no entender su situación.

Se dice constantemente que el desempleo es resultado de que la gente no tiene que trabajar gracias a las ayudas que reciben del gobierno. Pero el desempleo es un aspecto inescapable del capitalismo y, más aún, del capitalismo dependiente y colonial. El problema no son los pobres, ni los desempleados, ni la gente de los caseríos, sino el capitalismo dependiente, que nunca, repetimos, nunca ha sido capaz de proveer empleo suficiente para la fuerza laboral del país.

Constantemente se afirma que la crisis fiscal es producto del gigantismo gubernamental. Pero el empleo del gobierno en Puerto Rico, si se le compara con otros países o estados de Estados Unidos, no es demasiado grande dada su población: no hay tal gigantismo gubernamental.

Lo que sí podemos documentar, no es ese cacareado gigantismo, sino cuan raquítico es el empleo privado en Puerto Rico, pero no porque el supuesto gigante estatal lo sofoque. El problema está en otra parte: para empezar, en el hecho de que mientras el gobierno no tiene recursos y se endeuda y mientras la economía privada no crece, anualmente salen del país $35 mil millones en ganancias que aquí se generan o se declaran. ¡Ya oímos la voz que inmediatamente salta a decirnos que no podemos ponerle contribuciones porque se van las empresas! Perfecto señores, no insistan más. Pero entonces digan claramente cuál es el problema, aunque luego digan que no hay alternativa: no es el gigantismo gubernamental, no es el mantengo, sino la omnipotencia del capital, su capacidad de chantaje y sus consecuencias paralizantes.

Y reconozcan igualmente que, si proponen recortes a las ayudas sociales, o el empleo o el gasto público, no es porque esas medidas atiendan las causas de la crisis, sino porque esa es la alternativa que el capital permite, bajo amenaza de levantar vuelo. La razón es que estamos indefensos ante este amo tan impersonal como implacable. Si estamos condenados, al menos tengamos claro cuál es la causa verdadera y quién nuestro carcelero. No hay que acostumbrarse tanto a la cárcel que dejemos de ver los barrotes.

Los que advierten que no hablemos más de «recuperar» ganancias ya que la mayor parte se declaran, pero no se generan en Puerto Rico, también confirman nuestro planteamiento: el capital ya se fue, o nunca estuvo, y Puerto Rico solo le interesa para manejos contables y no para la inversión productiva, por lo cual el país tiene que bajar el precio al que se vende o seguir medio-existiendo según las ganancias se transfieren, se declaran y se van, mientras la mayoría ya ni siquiera busca empleo, pues sabe que no lo va a encontrar.

Hayek en la colonia

La crisis de la deuda, expresión de la crisis y la regresión económica, también ha provocado una regresión política. La ya limitada democracia colonial y la ya raquítica autonomía del ELA ahora se reducen aún más bajo la tutela de una Junta de Control Fiscal federal. No es raro: para la imposición de radicales medidas de austeridad, la democracia (incluso colonial) es un problema. Si no se le puede eliminar del todo, hay que neutralizarla, o darle la vuelta a la vez que se sigue defendiendo de la boca para afuera.

Esto en parte lo reconocía, para mérito suyo, el economista Gustavo Vélez en 2015 en un panfleto en el que ya proponía la creación de una junta de control fiscal. Según Vélez, Puerto Rico necesitaba profundas reformas estructurales. Sin embargo, el PNP y el PPD no estaban dispuestos a realizarlas debido al «costo político», es decir, a que perderían votos. Pero, ¿por qué perderían votos? Porque las reformas que Vélez tenía pensadas (privatizaciones, despidos, reducciones salariales, recorte de derechos, etc.) afectarían negativamente a la mayoría de la gente, que votaría contra sus artífices en cuanto pudiera. Por tanto, no se podía contar con organismos electos: era y es necesario un organismo no electo, como la Junta, para imponerlas.[19]

Esta lógica antidemocrática, dicho sea de paso, corresponde a los fundamentos filosóficos, a la teoría del conocimiento, del neoliberalismo de Friedrich Hayek y pensadores similares: esta doctrina piensa que la gente tiene la mala costumbre, que le transmiten a sus representantes electos, de suponer arrogantemente que pueden «corregir» el mercado, de que saben más que el mercado. Pero el mercado es quien más sabe, es el mejor procesador de información y esos intentos de rectificarlo tan solo lo distorsionan. Por tanto hay que salvar a la gente de sí misma, hay que limitar las tendencias inevitablemente «populistas» de la democracia. Hacen falta organismos fuera del alcance del populacho, que impongan respeto por las leyes del mercado. El gemelo político del neoliberalismo no es la democracia, sino el autoritarismo.

No está de más señalar que esta defensa de organismos no electos también se hace a nombre de «despolitizar» las decisiones, o de crear instituciones «no partidistas» o de poner las decisiones en manos de «expertos» en lugar de «políticos»: propuestas que suenan simpáticas, «ciudadanas» y liberales, pero que también se prestan para una agenda igualmente autoritaria.

¿T-I-N-A?

En fin: el capitalismo en otras épocas implicó para nosotros dependencia, pero también crecimiento; explotación aunque también mejores niveles de vida; pobreza relativa (en comparación con Estados Unidos) aunque también menos pobreza absoluta. Pero desde hace una década, o más, representa, no solo dependencia sino regresión productiva; no solo explotación, sino deterioro de los niveles de vida; no solo empobrecimiento relativo, sino también absoluto.

Quizás tienen razón, no lo negamos, los que advierten que no es posible cambiar el capitalismo por otra cosa, ni modificarlo seriamente, ni siquiera colocarles un triste impuesto a las empresas foráneas o realizar una reforma contributiva progresiva. Quizás hay que someterse a las reglas inamovibles del capital. Quizás Thatcher tenía razón cuando deletreaba T-I-N-A: «there is no alternative». Si tampoco podemos escapar a las consecuencias de este capiatlismo regresivo, no nos vengan con cuentos mongos de nueva prosperidad colonial, de nuevo «empresarismo», de «la crisis como oportunidad» o de la «creatividad destructiva» del capitalismo a la Schumpeter. Si nos van a seguir golpeando al menos tengan la consideración de no engañarnos.

Porque nuestros gobernantes son expertos en el arte del anuncio engañoso. Con lindas etiquetas nos venden mercancías terribles. A nombre de agilizar y flexibilizar, precarizan el empleo; a nombre de desreglamentar, desprotegen a las personas y al ambiente; a nombre de liberalizar y de la libertad de escoger, privatizan y mercantilizan el acceso a todos los servicios; a nombre de despolitizar, pasan las decisiones a sus expertos; a nombre de ganar la confianza de los mercados, nos someten a Wall Street. A nombre del siglo XXI traen todo lo que pueden del siglo XIX. Imponen, en fin, la regresión social, a nombre de la modernización económica.

Esperanza sin optimismo

Ante un paisaje que invita tan poderosamente al pesimismo, ¿será necesario abandonar la esperanza? No: el opuesto del pesimismo no es la esperanza. Lo opuesto del pesimismo es el optimismo y, peor aún, el optimismo fácil. No tenemos mucha base para el optimismo, es cierto, pero la esperanza puede nutrirse del pesimismo: porque las cosas están mal y prometen ponerse peor, hay que buscar y hay que aferrarse a cualquier posibilidad de cambio que podamos encontrar. Es lo que nos queda. Como decía Walter Benjamin en 1929, citando al surrealista, y más adelante también trotskista, Pierre Naville: hay que organizar el pesimismo.[20] O como ha dicho recientemente el crítico marxista Terry Eagleton: necesitamos la esperanza sin optimismo.[21]

El problema no atañe a Puerto Rico únicamente. Me limito a dar uno de muchos ejemplos globales. Acabamos de rebasar la cifra de 400 ppm (partículas por millón) de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. Está prácticamente perdida la batalla por mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrado (3.6 Fahrenheit). La descomposición de las capas de hielo en Antártica y Groenlandia avanza con más rapidez que la prevista. ¿Cómo es posible que las emisiones de gas carbónico, en lugar de reducirse, se mantengan o aumenten? ¿Cómo es posible que siga la quema acelerada de combustibles fósiles que, entre otras cosas, a través del elevamiento del nivel del mar, tendrá un efecto catastrófico en muchas de las grandes ciudades del mundo, centros del capitalismo?

Es posible porque el capitalismo es ciego a todo criterio que no sea su expansión. No se doblega ante otro imperativo que no sea la ganancia. No es capaz de respetar o acogerse a ningún límite natural. Por eso han fracasado y fracasan todas las conferencias y acuerdos internacionales de sus representantes políticos para atender este problema: porque entre seguir destruyendo el espacio de la vida en el planeta o limitarse, el capitalismo opta sin titubear por lo primero.[22]

Yo no sé cuánto territorio perderá Puerto Rico como resultado de la subida del nivel del mar, pero no será poco y esa pérdida también se la podemos agradecer al capitalismo global. Seremos menos que 100 x 35, a pesar de los slogans motivadores del Banco Popular y gracias al sistema de rapacidad global del cual esa empresa es una célula criolla.

Lo sé y lo subrayo: que el capitalismo destruya nuestro entorno y sumerja a parte de Puerto Rico desgraciadamente no quiere decir que el capitalismo tenga los días contados. Pero sí nos dice cuáles son las consecuencias de su supervivencia. Dice otro crítico marxista, Fredric Jameson, que en la actualidad es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Cambiar el capitalismo se presenta como algo tan absurdo como querer cambiar el sistema solar. Todo lo cual es razón para sentir un profundo pesimismo. ¿Qué nos queda entonces sino organizar el pesimismo, como decía Benjamin?

Querido fragmento

Esa perspectiva global es importante: nos recuerda que para nada somos los únicos afectados por las consecuencias del capitalismo. Por tanto, lo que hagamos en Puerto Rico tiene que pensarse como parte de algo más amplio.

Recordemos, por ejemplo, que lo que Puerto Rico necesita coincide exactamente con el programa del movimiento global contra el cambio climático: cancelación de la deuda, recuperación agrícola y soberanía alimentaria, mayor producción vinculada al consumo interno («localización» de la producción), aportación de los países ricos para completar la transición a la energía renovable. Lo que Puerto Rico necesita para superar su crisis y el subdesarrollo es también lo que la humanidad necesita para atender sus problemas más graves y universales. Luchar por nosotros es luchar por la humanidad; la humanidad, para defenderse, no puede olvidarse de Puerto Rico, por pequeño que sea.

Aquí tocamos de pasada un problema de fondo. Marx plantea en un célebre texto de 1859 que la humanidad no se plantea problemas que no pueda resolver.[23] Pero aquí la humanidad no quiere decir cualquier persona o nación tomada separadamente, sino la humanidad entera. O lo que es igual: sí es posible que en una nación se plantee un problema o problemas cuya solución no es estrictamente nacional, al igual que un individuo puede plantearse problemas que solo puede solucionar junto a otros. Existe una divergencia, o, al menos puede existir una divergencia, entre el espacio nacional en que se plantea un problema y el internacional en que puede solucionarse cabalmente. Y esa divergencia puede ser más amplia y más difícil de navegar en países relativamente pequeños y con una raquítica base productiva, como el nuestro.

A partir de una base productiva que se encoge; de sectores que desaparecen, como la producción agrícola; de actividades antiguamente importantes que se retiran, como la manufactura; de actividades fragmentadas, enclaves, como los llama Francisco Catalá, sin conexiones internas; de empresas que amenazan constantemente con irse, no es fácil elaborar y ganar apoyo para un proceso de transformación económica y social, no es fácil construir la confianza de que podemos auto-determinarnos y reconstruir la economía. Como dijimos, en Puerto Rico el capitalismo regresivo abdica de sus dos aspectos progresistas. Ni fortalece a la clase trabajadora, ni crea las condiciones materiales que facilitan la transformación social.

Esto no es una recomendación para la resignación o una excusa para sentarse a esperar. Implica que nuestros problemas más serios no pueden entenderse aisladamente y no pueden resolverse aisladamente. Porque la situación angustiosa de Puerto Rico no es resultado de nuestro aislamiento o desconexión. Al contrario, es resultado de que estamos integrados y vinculados a la economía capitalista internacional, precisamente como una de sus partes coloniales, dependientes, subordinadas y subdesarrolladas.

Tal es la naturaleza internacional del problema y también de parte de la solución. Ese capitalismo que nos maltrata genera resistencias en todo el mundo. Entonces, a la debilidad interna, resultado de la subordinación al imperialismo, hay que compensarla con la conexión externa de otro tipo: la conexión con movimientos, propuestas, iniciativas más allá de Puerto Rico, incluyendo destacadamente a las que existen o que aparezcan en Estados Unidos (dada nuestra situación política, económica y migratoria).

Marx tenía razón: la humanidad se plantea problemas cuando los elementos de la solución ya existen o están apareciendo, pero solo si se les mira con suficiente amplitud. La causa de nuestro problema colonial, político y económico, rebasa nuestras fronteras y la solución también tiene una dimensión que las rebasa.

Somos un fragmento de un sistema global y de las resistencias que genera. Y desde el fragmento en que estamos, y que tanto queremos, no debemos perder de vista aquel todo del que somos parte, tanto al analizar nuestra situación, como al actuar para cambiarla.

Dos Estados Unidos

Cuando protestamos contra acciones del Congreso o le formulamos exigencias, no estamos solos. Las acciones y la negligencia del Congreso afectan negativamente, no solo a Puerto Rico, sino también a buena parte del pueblo norteamericano. Como decía Jesús Colón desde Nueva York en 1943: «hay dos Estados Unidos, como hay dos Puerto Rico».[24] Lo que predomina en el Congreso no son los intereses de ese pueblo. Son los intereses de las grandes corporaciones, de los grandes bancos, del gran capital en general. Y el pueblo norteamericano sufre las consecuencias de décadas de políticas favorables a esos intereses.[25]

Por eso también existen movimientos de resistencia a dichas políticas. Son más de los que aquí podemos enumerar. ¿Que todavía no tienen la amplitud, la cohesión, la fuerza, la visibilidad que necesitan? Muy cierto. Pero lo mismo ocurre con nuestras organizaciones en Puerto Rico.

Tenemos que vincular nuestras demandas a esos movimientos, hacer que nuestro programa, incluyendo nuestra necesidad de descolonización y autodeterminación como pueblo, sea parte de su programa.[26] El independentismo tiene que ser radicalmente internacionalista. Tiene que luchar por la autodeterminación no dándole la espalda, sino vinculándonos a esos movimientos. Esto incluye centralmente a la diáspora boricua, pero no se limita a ella.[27]

Cuando exigimos al Congreso aportaciones de este o aquel tipo, tampoco estamos pidiendo un regalo o que nos «mantengan». Lo que estamos exigiendo es que las clases poseedoras y sus representantes políticos que han explotado al país por tanto tiempo, que destruyen al planeta y han despojado a su propio pueblo, devuelvan un poco de lo que se han llevado, nos hagan un poco de justicia. Y esto lo podemos plantear junto a los movimientos afines en Estados Unidos. Ellos necesitan lo mismo que Puerto Rico. Cuando un congresista pregunta ¿cómo puedo justificar ante mis electores asignar $10 mil millones para la reconstrucción de Puerto Rico?, debemos responderle: justifíquelo anunciando que hará lo mismo en las comunidades de sus electores que están necesitadas de empleo, vivienda, salud y tantas otras cosas.

Pero esas conexiones necesarias no sustituyen la iniciativa que nos toca. Las otras luchas no sustituyen nuestra lucha. La ayuda solo le llega a quien se ayuda.

Ya lo decía Hostos…

En Puerto Rico existe un profundo deseo de renovación política y de mejoramiento económico y social. Y prácticamente todo el mundo piensa que el PPD y el PNP son incapaces de realizar ese cambio. Pero estas apreciaciones correctas y saludables se combinan con un paralizante sentimiento de impotencia. Mucha gente piensa y siente: las cosas tienen que cambiar, pero no podemos, no sabemos cómo cambiarlas. De ahí se concluye fácilmente que otros tendrán que cambiarlas en sustitución nuestra: que venga alguien y las cambie, ya que no podemos hacerlo. Así, de esa mezcla del deseo de cambio con el sentimiento de impotencia nace el apoyo inicial a organismos tóxicos como la Junta de Control Fiscal y la ilusión de que hará por el país lo que el país no ha podido hacer. O la presente noción de que el Congreso es el mejor vigilante de lo que hace el gobierno de Puerto Rico en el proceso de reconstrucción.

Somos un país «excesivamente penetrado de su debilidad», decía Hostos en 1899. ¿De dónde surge este sentimiento? En parte por contagio de las clases dirigentes y empresariales que nunca han tenido proyecto propio y que transmiten su falta de voluntad y de perspectiva a todo el país. Pero el problema tiene bases más amplias, estructurales y coyunturales, objetivas y subjetivas. Es un tema al que no podemos hacer justicia aquí. Si tomamos nada más el caso de la clase trabajadora y el movimiento sindical habría que mencionar:

Primero: el achicamiento de la clase trabajadora. Durante la pasada década en Puerto Rico desaparecieron cerca de 250 mil empleos, lo cual equivale a 20% de los empleos que existían en 2006. Lo habíamos señalado: el capitalismo regresivo que sufrimos no amplía, ni reúne, ni concentra a la clase trabajadora.

Segundo: el desempleo. La amenaza del real del desempleo paraliza a muchos asalariados y asalariadas: no se atreven a protestar, ni a organizarse. Aceptan lo inaceptable, con tal de no poner en riesgo su ingreso. Esa, por supuesto, es la función del desempleo en el capitalismo: disciplinar a la clase trabajadora y hacer posible su explotación sin contratiempos. En Puerto Rico el mecanismo funciona a las mil maravillas.

Tercero: el bajísimo nivel de organización. En el sector privado la tasa de organización sindical no rebasa el uno por ciento (sí, 1%). El sindicalismo casi se reduce al sector público. En la actualidad debe agrupar, en el mejor de los casos, a cerca de 100 mil trabajadores y trabajadoras, es decir, poco más del 10 por ciento. Lo mismo aplica a otras formas de organización: la gran mayoría del pueblo (90% o más) no está activa en organizaciones ni sindicales, ni comunitarias, ambientales, estudiantiles, de la mujer, ni de otro tipo. Ante una realidad deteriorada y compleja, el trabajador, el ciudadano, la persona aislada no puede más que sentirse frustrado e impotente.

Cuarto: el sedimento desmoralizador que ha dejado el fracaso de la resistencia a repetidos golpes (la imposición del IVU en 2006; los despidos de la Ley 7 en 2009; la reforma de pensiones en 2013; los recortes de la Ley 66 en 2014; la contrarreforma laboral en 2017, por ejemplo). A esto hay que añadir la derrota de la Federación de Maestros, entonces el sindicato más grande de Puerto Rico, en la huelga del 2008. Esta acumulación de derrotas alimenta el fatalismo, la resignación, la duda sobre la efectividad de la acción conjunta, de la movilización y la resistencia.

Situación actual: difícil

La situación actual de la mayoría de los movimientos sociales, es decir, de la minoría organizada de la población, puede resumirse en pocas palabras: desmovilización, fragmentación, división, ausencia de perspectiva amplia y de representación política propia.

Desmovilización porque muchas organizaciones no realizan talleres, ni seminarios, ni convocan piquetes, ni marchas, ni mítines, no educan, ni reúnen, ni dan participación a sus integrantes.

Fragmentación porque distintas organizaciones no coordinan sus trabajos, ni campañas.

División porque en muchas ocasiones no solo dejan de coordinar entre ellas, sino que se oponen activamente unas a otras, se denuncian mutuamente, organizan actividades distintas y paralelas con el mismo objetivo, no participan en una actividad ya que otro sector también va a participar.

Falta de perspectiva amplia y de programa porque en algunos casos se desarrolla una resistencia activa, admirable, justa, pero se limita a defender el convenio o las conquistas de un sector. No se proyecta al movimiento sindical como portador de un programa abarcador que no solo incluya a los trabajadores de un sector, empresa o agencia, sino que tenga algo que decirles también a los pequeños comerciantes, los profesionales asalariados o independientes, los agricultores, a los movimientos de la mujer, estudiantiles y ambientales, y muchos otros.

Falta de representación política porque incluso los sectores de izquierda siguen limitándose a presionar, exigir, cabildear o bloquear al PNP y el PPD, sin plantearse la creación de una representación política propia e independiente del pueblo trabajador.

Suficiente para la esperanza

Del diagnóstico se desprenden las curas: necesitamos movilización, coordinación, capacidad de actuar juntos a pesar de las diferencias, un programa mínimo compartido y representación política propia. Esto podemos empezar a hacerlo inmediatamente. No perdemos la esperanza de que lo hagamos.

Este trabajo, como indicamos, tiene que acompañarse de la búsqueda de las conexiones internacionales, de las propuestas y proyectos compartidos con movimientos más allá de Puerto Rico, lo cual no es tarea fácil y no solo depende de nosotros. A los que plantean que esto suena abstracto, irreal y poco práctico tan solo podemos decir que tienen razón. Que podamos elaborar propuestas reales, concretas, creíbles y atractivas depende de nuestras iniciativas, por un lado, y de que aquellos movimientos se fortalezcan, por otro. No podemos asegurar que esto ocurra, pero si no ocurre, las opciones de Puerto Rico serán más limitadas y peores serán las condiciones que los implacables mercados y el chantaje del capital podrán imponernos.

Nada más extraño que la posición de algunos independentistas (una minoría, felizmente) que piensan que mientras más fuerza tenga la derecha en Estados Unidos, más gente en Puerto Rico apoyará la independencia. Piensan que la fuerza de nuestros enemigos nos fortalece. Al contrario, mientras más avancen las fuerzas progresistas en Estados Unidos, más aliados y más base tendremos para nuestro proyecto de auto-determinación, tanto para formularlo concretamente como, por lo mismo, para popularizarlo. Lo que necesitamos, para la isla y la diáspora (igualmente afectada negativamente por el avance de la derecha) es el fortalecimiento de las fuerzas del cambio en la metrópoli y en la colonia.

Piénsese en el impacto que tendría un ascenso de las luchas obreras en Estados Unidos, como ocurrió en la década de 1930 y 1940, o de importantes fuerzas políticas de izquierda, como también ocurrió parcialmente en ese periodo, para la lucha anti-colonial, por la independencia y por la superación del subdesarrollo en Puerto Rico. Con todas sus limitaciones, el impacto de la pre-candidatura de Bernie Sanders en 2016 es un indicador de que algún progreso en esa dirección es posible. ¿Base suficiente para el optimismo? Digamos por ahora que es suficiente para la esperanza.

Nosotros debemos hacer lo que nos toca. Como dijimos, la ayuda le llega a quien se ayuda. Todo empieza con la cooperación de nuestras luchas inmediatas con las luchas en Estados Unidos y más allá, como ya comentamos. Buen punto de partida sería una campaña internacional por la cancelación de la deuda de Puerto Rico.

Uno no se hace socialista…

Regresamos a un punto anterior: el capitalismo no respeta límites. Por eso, pecaríamos de irrealistas (y el realismo es lo que siempre nos piden) si no advertimos que nuestra mera resistencia en defensa de los salarios, los empleos, los derechos, el ambiente, la educación, la salud, resistencia que no podemos abandonar ni un segundo, no deja de ser una labor de Sísifo: empieza a deshacerse tan pronto se completa. Cualquier logro en el capitalismo es precario y vulnerable. El día después de alcanzarlo el sistema ya está trabajando para erosionarlo y revertirlo. No tenemos más remedio que darle una orientación más clara a la esperanza, a costa, quizás, de acentuar el pesimismo.

La realidad es que la respuesta cabal al subdesarrollo, al calentamiento global, a la precariedad y la pobreza es la instauración de una economía planificada democráticamente, con el objetivo de satisfacer las necesidades humanas y de proteger el ambiente. Otra palabra para lo que acabamos de describir es, por supuesto, el socialismo, o, mejor, ecosocialismo.[28]

Democratizar la riqueza, la propiedad, la organización del trabajo. ¿Que esto no es posible mañana ni pasado, menos aún en Puerto Rico? De acuerdo. Pero uno no se hace socialista porque el socialismo llega mañana o pasado, o porque la semana que viene vayamos a derrocar el capitalismo, sino porque se ha cobrado consciencia de las consecuencias de no derrocarlo.

Pero alguien preguntará: ¿acaso no fue el socialismo, acaso no fue la planificación lo que fracasó en la Unión Soviética y otras partes? No, lo que fracasó en la Unión Soviética no fue la planificación democrática. Allí no existía planificación democrática. Lo que allí fracasó fue la planificación burocrática y autoritaria, algo muy distinto y algo que muchos socialistas criticaron y condenaron y combatieron, no después del colapso, sino desde el momento en que surgió la burocratización en la década de 1920.

¿Por qué surgió la burocracia? Es un debate histórico importante. Tiene que ver con la pobreza y el aislamiento: de nuevo la divergencia entre los problemas que pueden plantearse nacionalmente, pero solo pueden solucionarse internacionalmente. Pero el debate histórico sobre la revolución rusa no es el punto central para nosotros. El punto es que hoy la humanidad no tiene que escoger entre la dictadura del capital o la de la burocracia (o la mezcla de la dictadura del capital y de la burocracia, como en China): existe la alternativa de la planificación democrática.[29]

Dijimos que esta reflexión quizás orienta la esperanza, aunque al precio de aumentar el pesimismo pues, ciertamente, en cuanto a la victoria próxima del socialismo, no podemos ser muy optimistas: en eso pueden estar felices y celebrar nuestros enemigos. De lo que sí podemos estar muy seguros es del efecto catastrófico de la supervivencia del capitalismo: y eso no nos alegra.[30]

De San Felipe a María

La situación de Puerto Rico recuerda la de principios de la década de 1930: golpeado por dos terribles huracanes (San Felipe y San Ciprián) y sumido en la depresión económica. De esa crisis se salió en parte gracias a grandes movimientos de justicia social que plantearon ambiciosos programas de reforma agraria, creación de servicios públicos, derechos laborales, reconstrucción económica y autodeterminación nacional y que además buscaron aliados fuera de Puerto Rico (distintas según cada movimiento). El liderato del más grande de esos movimientos, el PPD, luego abandonó lo que había defendido y dejó sin realizar parte de su programa para abrazar un proyecto colonial atado al capital externo, en cuya prolongada agonía estamos atrapados.

Construyamos los equivalentes en el presente de aquellos movimientos (que también incluyeron a los nacionalistas y comunistas y a la Confederación General de Trabajadores) y aquellas alianzas. Tengamos la constancia que algunos no tuvieron. ¿Bastará con una versión actualizada del populismo de la década de 1930? No lo creemos. Esa constancia tan solo puede surgir del pueblo trabajador organizado de manera independiente para la defensa de sus intereses.

Contra la descomposición

La historia asigna tareas, pero no da garantías. Sería absurdo pedirlas. Sería fatal sentarse a esperarlas. Nos quedaríamos esperando para siempre, como el célebre coronel de García Márquez. Reflexionando en 1905 sobre la posibilidad de la revolución democrática y anti-zarista en Rusia, escribía Lenin: «Sería equivocado creer que las clases revolucionarias tienen siempre fuerza suficiente para hacer una revolución una vez esta ha madurado en virtud de las condiciones del desarrollo económico y social. No, la sociedad humana no está estructurada de una manera tan racional y cómoda… La revolución puede haber madurado sin que las fuerzas necesarias llamadas a cumplirla sean suficientes; entonces la sociedad entra en descomposición y esta descomposición se prolonga a veces por decenios».[31] Otras traducciones dicen, no descomposición, sino putrefacción. Lenin no dice que el cambio sea posible ya que es necesario. Admite la posibilidad incómoda de que lo necesario no sea posible. Advierte que en ese caso la sociedad se descompone y se pudre: porque lo necesario, por ser imposible, no deja de ser necesario. Porque la imposibilidad del cambio necesario no repara lo existente. Son los síntomas mórbidos de los que también hablaba Gramsci: «La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer».[32] Así que organicemos el pesimismo, organicemos la esperanza sin optimismo fácil, organicemos la esperanza desesperada, pero sin desesperarnos. Es lo único que nos queda para evitar la descomposición de la que Lenin hablaba.

[1] «Outline of a Report on the Irish Question» (1867).

[2] El capital (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1975 [1867]), 599.

[3] Marx, El capital, 602.

[4] «Violada el alma jurídica»(1911) en Luis Díaz Soler, Rosendo Matienzo Cintrón, (Río Piedras: Instituto de Literatura Puertorriqueña-UPR, 1960), tomo II, 194.

[5] Juan Lara, «Nueva promesa para Puerto Rico», Nuevo Día, 4/11/17.

[6] «Algunas lecciones del huracán» (14/10/17) en http://www.80grados.net/programa-y-tareas-para-la-reconstruccion-de-puerto-rico/ y «Programas y tareas para la reconstrucción» (6/10/17) en http://www.80grados.net/algunas-lecciones-del-huracan/.

[7] Eric Toussaint, Damien Millet, Debt, the IMF and the World Bank, (New York: Monthly Review, 2010), 246-47.

[8] Ver nuestro artículo «El régimen de los acreedores y la crisis de la deuda» (21/8/15) en http://www.80grados.net/el-regimen-de-los-acreedores-y-la-crisis-de-la-deuda/.

[9] «Contra la resignación» y «Puerto Rico no es chatarra», Nuevo Día, 9/1/14 y 4/2/14. Ver también «El régimen de los acreedores y la crisis de la deuda: aspectos del contexto general y el caso de Puerto Rico (2014-16)» Revista Jurídica de la UPR, Vol. 85, núm. 3 (2016) y http://revistajuridica.uprrp.edu/volumenes/revista-juridica-upr/volumen-85-num-3/.

[10] El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto federal, Mick Mulvaney.

[11] David Harvey, The New Imperialism (Oxford: Oxford University Press, 2003).

[12] Paul Krugman, «America’s Un-Greek Tragedies in Puerto Rico and Appalachia», New York Times, 3/8/ 2015.

[13] «El imperialismo» en Tratado de economía marxista (México D.F.: ERA, 1969 [1962]), 58-100; «La acumulación originaria y la industrialización del Tercer Mundo» (1968) en Ensayos sobre el neocapitalismo (México D.F.: ERA, 1969), 153-171; «La estructura del mercado mundial capitalista» en El capitalismo tardío (México D.F.: ERA, 1979 [1972]), 45-74.

[14] Esta es la premisa general del primer estudio del Centro para una Nueva Economía, The Economy of Puerto Rico. Restoring Growth (Washington D.C.: CNE/Brookings Institution, 2006).

[15] Anwar Shaikh, Globalization and the Myth of Free Trade, (London/New York: Routledge, 2007), 63-64.

[16] Harvey, The New Imperialism, 151.

[17] William Davies, «The New Neoliberalism» (New Left Review II, 101, Sept.-Oct. 2016, 121-134). Ver nuestro artículo «Neoliberalismo punitivo, melancolía financiera y colonialismo» (7/4/17) en http://www.80grados.net/neoliberalismo-punitivo-melancolia-financiera-y-colonialismo/.

[18] Mayra Montero, «Sin anestesia», Nuevo Dia, 12/3/17.

[19] Gustavo Vélez, A Fiscal Control Board for Puerto Rico (septiembre 2015).

[20] «Surrealismo: la última instantánea de la inteligencia europea» (1929)

[21] Terry Eagleton, Esperanza sin optimismo (México D.F.: Taurus, 2016).

[22] Daniel Tanuro, Green Capitalism: Why it Can’t Work (London: Merlin, 2013); John Bellamy Foster, Marx’s Ecology: Materialism and Nature (New York: Monthly Review Press, 2000). Ver nuestro artículo «El capitalismo fósil» (24/10/14) en http://www.80grados.net/capitalismo-fosil/.

[23] Carlos Marx, «Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política» (1859).

[24] Jesús Colón, «Los otros Estados Unidos» (1943) en Lo que el pueblo me dice, Edwin K. Padilla, ed., (Houston: Arte Público, 2001), 109.

[25] Ver nuestro artículo «La amnesia del capital» 26/9/17) en http://www.80grados.net/la-amnesia-del-capital/

[26]Intentamos aportar en esa dirección con «Carta abierta al pueblo de Estados Unidos», junto a Manuel Rodríguez (originalmente en inglés). Versión en español aquí http://www.80grados.net/carta-abierta-al-pueblo-de-estados-unidos-desde-puerto-rico-un-mes-despues-del-huracan-maria/

[27] Como decía Jesús Colón en el escrito ya citado: «Hagamos causa común con el PUEBLO de los EE.UU…. contra los explotadores de ambos países.»

[28] Michael Lowy, Ecosocialism: A Radical Alternative to Capitalist Catastrophe (Chicago: Haymarket, 2015); John Bellamy Foster, The Ecological Revolution. Making Peace with the Planet (New York: Monthly Review Press, 2009).

[29] Sobre la burocracia ver Ernest Mandel, Poder y dinero. Sobre la herencia de la revolución nuestro «Ecos del 17: un siglo desde la revolución rusa» (30/6/17) en http://www.80grados.net/ecos-del-17-un-siglo-desde-la-revolucion-rusa/.

[30] «Surrealismo…:». Sobre Benjamin deben consultarse los escritos de Michael Lowy como Walter Benjamim. Aviso de incendio (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2012), entre otros.

[31] «La última palabra de la táctica ‘iskrista’…» (1905) en Obras completas, IX (Madrid: AKAL, 1976) 370-71 y «The latest in Iskra tactics…» en Collected Works, 9 (Moscow: Progress Publisers, 1972). Hemos combinado las traducciones de varias fuentes.

[32] Cuadernos de la cárcel (México D.F.: ERA, 1999), tomo 2.