Por una otra Universidad

Este escrito nace de una revisión a fondo del ensayo titulado La cultura universitaria, publicado como parte de un proyecto dirigido por Roberto Gándara, con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y bajo el nombre genérico de Puerto Rico en el mundo. Otra versión ampliada fue publicada también en España, en el volumen 3 (2007) de la revista Escritura e imagen de la Universidad Complutense de Madrid. El escrito sigue la pista de una conferencia ofrecida por mi en 1995, titulada ¿Es la universidad un anacronismo?, y cuyo texto circula por la Red (www.avizora.com/publicaciones/…/0048_universidad_anacronismo).

«La ocupación de los filósofos no es dar reglas sino descomponer los juicios secretos de la razón común.» –Kant citado por Heidegger.

La expansión y hegemonía mundial de Europa, con su complejo y rico caudal científico, tecnológico, artístico, político y económico, así como con el despliegue contradictorio de explotación y destrucción, han determinado nuestra actual situación mundial y planetaria. Una situación en la que, paradójicamente, la misma Europa que dio a luz al concepto de civilización se encuentra en la encrucijada de tener que darle la espalda a su historia para adaptarse a unas condiciones cada vez más ajenas a sus ideales de cultura y formación. «Vivimos no una época de cambio sino un cambio de época» (esta frase agraciada es de Alejandra Ramos Riera), pues asistimos al nacimiento de una civilización mundial cuyos cimientos se abren paso de manera vertiginosa sobre el colapso institucional que durante siglos han sostenido los ideales europeos-occidentales de cultura.Este trasfondo histórico es ineludible, y obliga a pensar en el porvenir de los estudios universitarios, y de la educación en general, en unos momentos de avances tecnológicos y científicos sin precedentes, y de una no menos inédita debilidad de pensamiento. El déficit de atención, la bulimia, la anorexia y la bipolaridad –para mencionar sólo algunos de los célebres diagnósticos en boga– son una auténtica pantalla de los malestares de la cultura contemporánea. Cada época crea las enfermedades, físicas o mentales, que ponen en evidencia su propia insatisfacción, por más presuntuosos que sean los reclamos de su autocomplacencia.

Parecería entonces como si, en esta época nuestra, las formidables invenciones del cerebro humano hayan terminado por debilitar la capacidad del entendimiento para dar cuenta de los estragos que acarrean esos mismos artefactos. Vivimos deslumbrados por los excesos a los que se pretende poner freno. El asunto se agrava por cuanto la imposición del capitalismo neoliberal ha transformado el conocimiento, la educación, la salud y la alimentación en emporios, no ya sólo comerciales, sino de nuevas identificaciones imaginarias que promueven la enajenación de cada cual con respecto a sí mismo.

Una vez fracasado el experimento del socialismo marxista, se ha dicho que no hay alternativas al capitalismo. Pienso que habría que decir, más bien, que el capitalismo no ofrece alternativas; tan sólo un catálogo inagotable de opciones que apuntan todas a un mismo objetivo: la reproducción infinita de su excedente de valor o plusvalía. Las consecuencias de esto a escala planetaria están siendo devastadoras. En un reciente artículo de Rafael Bernabé en estas páginas de 80grados se ofrecían unas valiosas estadísticas a este respecto. Sin embargo, no es indispensable recurrir a las estadísticas para constatar lo que podríamos llamar la plusvalía de los afectos, por la que se lleva a cabo la explotación multitudinaria, no ya sólo la fuerza de trabajo, sino de las energías vitales del Planeta y ponderar las implicaciones de la apoteosis del capitalismo.

A tono con lo anterior, he aquí un primer gran desafío para pensar otra Universidad: ¿cómo pueden los estudios universitarios o de educación superior, en su dimensión más fecunda, dar cuenta de lo que realmente significa el cultivo de la inteligencia a la luz del legado milenario del pensamiento y de las nuevas exigencias culturales?

Las técnicas y fórmulas pedagógicas que hoy en día se imponen no pueden menos que traer como consecuencia una infantilización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta infantilización implica, como indica la raíz latina del término infans, una limitación cada vez más acentuada de los usos del lenguaje y, por tanto, del recurso más potente de nuestra condición humana: la palabra. Cada vez se le hace más difícil a la gente, de todas las edades, comprender la necesidad de asumir las consecuencias de sus acciones. De ahí la dificultad de comprometerse con lo que se dice, con lo que se piensa y con lo que se hace. Todo parece estar diseñado para eclipsar el sentido de responsabilidad y, con ello, el más elemental reconocimiento del otro.

El concepto político de ciudadano ha sido desplazado por la etiqueta económica de consumidor; mientras que la función de las instituciones, sean o no educativas, se ciñe a las expectativas de una clientela, cuyo gusto está conformado por lo que Marx llamó con gran acierto el fetiche de la mercancía. Las técnicas pedagógicas, por su parte, han quedado reducidas a una guía que sigue el modelo angloamericano de la industria del entretenimiento y la diversión, el cual queda perfectamente resumido en esta frase: Amusing ourselves to death. Cautivadas por su propia vocación de servidumbre en nombre, paradójicamente, de la libertad, las poblaciones se exponen cada vez más al carácter endeble y sumiso de un estilo uniforme de vida y de pensamiento.

He aquí, pues, un segundo desafío: ¿es posible concebir y realizar una Universidad capaz de renovar su legado sin renegar de su esencial responsabilidad histórica, sin que ello implique sucumbir a la tentación de convertirse en una institución redentora, tutelar y reaccionaria de los supuestos “valores morales de la civilización”? Me parece que el horizonte de esta pregunta es la distinción fundamental entre lo ético y la moral. Lo ético remite a la relación que cada cual establece consigo mismo y, por ende, con el otro. La moral supone un modelo universal, normativo y prescriptivo de conducta que puede o no estar fundado en criterios religiosos. Junto a esto, podría formularse otro desafío: ¿es concebible una Universidad que en lugar de reiterar el semblante de una educación moderna y liberal, se afirme como un espacio para aquellos y aquellas que, sea cual sea su condición social y económica, se comprometan con estar a la altura de su legado, y sean capaces de reconocer y sostener el deseo de entender el amor a la sabiduría?

2

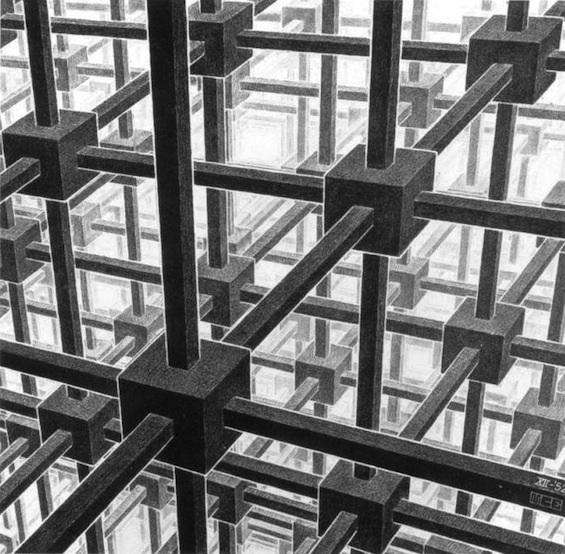

Teniendo como trasfondo lo antes expuesto, propongo un esquema para un nuevo concepto de Universidad, por cierto irrealizable bajo la actual situación política y económica mundial, pero concebible para crear las condiciones de su posibilidad. Dicho esquema tiene siete grandes ejes, que se inspiran en las nociones medievales del trivium y quadrivium. El trivium está compuesto por la Filosofía, las Ciencias y las Artes; el quadrivium por la Medicina, la Jurisprudencia, la Arquitectura y las Tecnologías. Estos ejes no son tanto disciplinarios como heurísticos, pues buscan despertar el ingenio, la inventiva y la creatividad. Los dos ejes se entrecruzan formando una firme, ágil y persistente actividad de investigación, creación y transmisión de enseñanzas.

La Filosofía nos remite a la creación conceptual del pensamiento, y no sólo a la historia de la filosofía entendida como una doxografía o recopilación de las opiniones de los filósofos. Si la Filosofía se sitúa al inicio, como Atenea naciendo de la cabeza de Zeus, es porque ella constituye la matriz conceptual de nuestra cultura, y porque sus enseñanzas son un rico caudal para el despliegue de la potencia del entendimiento, y no ya sólo para sostener la autoridad de su discurso. Ella es lo que la palabra significa: la experiencia del amor a la sabiduría en tanto que desarrollo y cultivo de la mente. Sin ese amor y este cultivo no hay nada que hacer.

El eje de la Filosofía es abarcador. Incluye a la tradición del pensamiento grecoromano, cristiano, hebreo y árabe, así como a la lógica, la mística y la teología, hasta desembocar en la filosofía moderna y contemporánea. En este contexto amplio, pero hoy en día ineludible, se destacan el hinduismo, el budismo, el taoísmo, y el confucionismo. En el caso del budismo es indispensable tener en cuenta los grandes centros de estudios que fueron sus monasterios y la creación de la gran Universidad de Nalanda en la antigua India, que se origina alrededor del siglo V de la era común, y cuya tradición pervive todavía en Sri Lanka y algunos países del sudeste asiático. Estas tradiciones de pensamiento de la humanidad han de estudiarse en el contexto de sus propias lenguas y entornos culturales. Por esto, el concepto latino, y restrictivo, de “religión” no les aplica.

El eje de las Ciencias, por su parte, está compuesto por las Ciencias Físicas (quimiofísica, astronomía, astrofísica, mecánica cuántica), las Matemáticas, las Ciencias Biológicas (la bioquímica, la neurociencia, la biología molecular, la genética, la zoología, la ecología) y una nueva categoría: las Ciencias del Discurso, que incluye el psicoanálisis, la lingüística, la historia, la geografía, la paleontología, la arqueología, la teoría política, la sociología, la psicología y la pedagogía.

Si hay una institución que se ha visto obligada históricamente a tomar el relevo de la teología, pero en el contexto de los reclamos laicos del racionalismo, el empirismo, el positivismo y el neopositivismo, ésa es la institución científica. Hay, pues, que repensar el concepto de ciencia. Pero para ello hay que empezar por distinguir muy bien entre las estructuras de poder de las ciencias, la investigación científica con sus dimensiones éticas y estéticas, la ciencia aplicada y la creación e investigación científica. Este eje ha de fomentar una reagrupación de las especializaciones de tal manera que ellas respondan al interés común de la sabiduría, entendida no como un don que se posee sino como práctica, como un ejercicio de libertad, es decir, de la antigua virtud de la prudencia (phrónesis). Desde otra perspectiva, el nuevo concepto de ciencia ha de sentar las bases para un cuestionamiento radical de las violencias institucionales, el militarismo y el aparato de guerra.

La composición del trivium culmina con el Arte. Se destaca, en primer lugar, la música, teatro, pintura y danza como los pilares fundamentales para la educación de la inteligencia y de la sensibilidad. Luego, las artes plásticas, las cuales incluyen a las nuevas artes ligadas a las nuevas tecnologías audiovisuales y al cuerpo como ámbito de la experiencia artística; las artes escénicas, los estudios literarios, periodismo; las artes cinematográficas, fotografía, caligrafía; las artes marciales, educación física y el ajedrez, esa gran metáfora de la vida. La exhortación de Nietzsche a ver la ciencia con la óptica del arte, y a la vida con la óptica del artista, adquiere aquí toda su pertinencia.

El quadrivium está compuesto por aquellos ejes cuyo estudio incide más directamente en el funcionamiento que marca las pautas institucionales de la sociedad actual. Se trata, sin embargo, se acordar e identificar los puntos de confluencia con los ejes del trivium. Así, por ejemplo, a la Medicina hay que entenderla como un arte, una ciencia aplicada y una práctica filosófica. Pero todo ello en una sociedad que ha convertido a los servicios de salud, física y psíquica, en un gigantesco y lucrativo negocio. Piénsese nada más en la industria farmacéutica, la fabricación de los psicotrópicos y lo que Ivan Ilich denominó como némesis médica, es decir, la arrogancia y el autoritarismo en el ejercicio de la medicina. La prioridad no es entender, sanar y aliviar el sufrimiento sino imponer un criterio de salubridad, concebido para el control de los cuerpos y la adaptación de las mentes. Como si el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte fuesen males que hay que curar y no condiciones propias de la existencia.

Otro tanto habría que hacer de la Jurisprudencia, es decir, del estudio de las leyes, de su fundamento e interpretación. La deriva de esta digna e histórica profesión obliga a repensar el criterio normativo de unas instituciones jurídicas que se han visto expuestas a una torcida y retorcida aplicación del Derecho, basada más en una concepción tecnocrática de la ley que en un genuina aspiración a lo justo.

Habría que enfatizar el estudio de la Arquitectura, pero destacando de modo particular lo que ella implica en tanto que fundamento y organización (arché) de los espacios vitales para la convivencia humana, y como auspicio de la cultura en sus vínculos con naturaleza. En este aspecto, la arquitectura tradicional japonesa puede servir de gran inspiración, sobre todo si se tiene en cuenta lo que significó construir un país luego de haber sufrido el único ataque nuclear del Planeta. Hay aquí que partir del hecho de que se vive hoy en el ámbito que la condición humana ha generado para sí en su esfuerzo por someter la «actividad despiadada de la naturaleza» (la frase es de Sigmund Freud). Pero este mismo artificio que ha hecho de la natura una cultura, y que es, en definitiva, lo que redunda en nuestra comodidad y bienestar, ha tenido como efecto una profunda transformación de la vida en la Tierra.

Los mismos recursos técnicos que nos protegen se presentan como una amenaza sin precedentes para la propias condiciones que sirven de soporte a la cultura y la vida humana. La biosfera se ha vuelto así cada vez más inhóspita por causa del mismo afán por refugiarse en la tecnoesfera; y los seres humanos nos hemos vuelto más vulnerables y dependientes de nuestras formidables, pero siempre frágiles, invenciones. Ante todo esto, la Arquitectura tiene ante sí un enorme reto que puede muy bien reconocerse como existencial. Pues de lo que se trata es, justamente, de concebir la Arquitectura como un eje vital para una nueva manera de habitar y concebir el espacio de la Tierra, el tiempo que marca el movimiento de los cuerpos celestes y el devenir de la existencia. En realidad, se trata de rescatar una manera muy antigua de vivir y de habitar este Planeta. Pienso aquí en las aportaciones que al respecto ha hecho, y sigue haciendo, el arquitecto Fernando Abruña.

Bajo el eje de las Tecnologías se incluye, de entrada, el estudio del capitalismo y la manera en que su discurso forma, conforma e informa los cuerpos y las mentes de las poblaciones del mundo. De ahí la importancia de la economía, la cual puede ser entendida como el arte de valerse de los recursos limitados de la naturaleza para satisfacer las necesidades de la condición humana y poder lidiar sabiamente con lo anhelos, siempre insatisfechos, de sus deseos. Este sería el punto de partida para una alternativa real al capitalismo, es decir, la de una economía de la suficiencia basada en la experiencia radical de lo común y el sentido de los límites. Pero, también, resulta ineludible pensar la corrupción institucional de nuestros tiempos a la luz del auge creciente de las llamadas “economías subterráneas”, y la expansión omnívora de las redes del narcotráfico, deudor todo ello del afán de enriquecimiento, de la ostentación y la acumulación de capital; en una palabra: de los avatares de la codicia que el capitalismo promueve.

De seguido, se presentan los temas coligados a este eje y que son objeto de aquel estudio primordial: las Ingenierías (civil, industrial, electrónica, etc.) y las Ciencias Aplicadas (ciencias de cómputos, estadísticas, matemáticas discretas, etc.) las Telecomunicaciones, la Publicidad y la Mercadotecnia, la Planificación, el Urbanismo, la Farmacología y las Tecnologías vinculadas a la educación, la salud y los negocios. Llamo la atención sobre la palabra “tecnología”, un compuesto de téchne, que significa destreza, habilidad, conocimiento práctico o empírico; y de lógos, que significa ‘discurso’, ‘argumento’, ‘explicación’, ‘dar razón’. Es indispensable no perder de vista este orden de significados para pensar y cuestionar las tecnologías. En este contexto, habría que examinar la denominación de ese nuevo artificio conocido como “redes sociales” y sus imbricaciones con el discurso capitalista. Estas redes, así como el universo cibernético del Internet, ponen en evidencia los descalabros contemporáneos del lenguaje, pero también los extraordinarios recursos de la cultura cibernética y una manera inédita de experimentar con la escritura y el concepto de lo virtual. Así también sacan ellas a relucir la promiscuidad de las pasiones tristes, el exhibicionismo narcisista, los enredos afectivos y el negocio de la sexualidad, de manera tan elocuente como los llamados a la revuelta y a la revolución social.

3

En esta propuesta de una otra Universidad, el asunto fundamental consiste en actualizar la tradición histórica de la Universidad y, por ende, en pensarla de nuevo a la luz del porvenir de la cultura. Actualizar no tiene nada que ver con la idea de una pasiva y atolondrada adaptación a las exigencias de las “nuevas tecnologías”. Lo nuevo no es la novedad. Lo nuevo es lo que está siempre por hacerse, por pensarse; aquello que se adhiere al flujo incontenible del devenir. Vivimos, al decir del filósofo Gilles Deleuze, no tanto en una época de imágenes como de clichés. El compromiso transformador y activo de la cultura ha de ser, pues, con la regeneración de una imagen creadora del pensamiento y de un arte vigoroso de la escritura. Cuatro virtudes –en el sentido de fuerzas que hay que aprender a cultivar– salen así a relucir: el poder de la observación, la capacidad de atención, la fecundidad del análisis y la perspicacia del discernimiento para llegar a ver las condiciones reales de la existencia. Virtudes todas que forman parte del acerbo ancestral de nuestra condición humana en todas las épocas, no importa la lengua que se hable o los modos de pensar.

Ninguna tecnología puede efectivamente sustituir esas virtudes. Más bien las tecnologías han de quedar a su disposición. Así, por ejemplo, ningún estudio técnico del cerebro, por más preciso que sea, puede llegar a ser fecundo si no se fortalece la potencia y el recto de entendimiento de la propia mente. El cerebro es, ante todo, una imagen de la mente, ya que si estudiamos su realidad física y material es porque hay un pensamiento que sirve de guía a la capacidad del cerebro humano de estudiarse a sí mismo. Es obvio que sin cerebro no hay mente; pero la mente es irreducible al comportamiento neuronal. Por eso hay que enfatizar que la gracia, o desgracia, no consiste en decir que el cerebro funciona como una computadora. Más bien habría que afirmar que la computadora es un cerebro imaginario que ordena lo que no tiene y que retiene lo que se le ordena.

En fin, se trata con esta propuesta de prescindir al máximo del aparato burocrático y administrativo, así como de la subordinación de la educación y de la cultura a las demandas mercantiles. La cultura universitaria ha de reconocerse como parte del esfuerzo por ennoblecer la vida, y no como una manera de reproducir su envilecimiento. En este sentido se podrían adoptar las bases implícitas de dicho esfuerzo para la formación de los niños y de los jóvenes: la colaboración en vez de la competencia; no la vaga abstracción del “amor al prójimo” sino el reconocimiento de que uno es siempre otro; y en lugar del llamado fofo a la “autoestima”, fortalecer el amor propio, el cuidado de sí y, por tanto, de los otros. Todo ello en función de las lenguas y las culturas autóctonas de los pueblos del mundo, los cuales rebasan por mucho la fronteras de los Estados nacionales.

En fin, dado el desarrollo actual de las ciencias y de las tecnologías, es indispensable fomentar la abertura a la infinitud de los mundos como manera de contrarrestar el teo-antropo-ego-centrismo todavía imperante. No se trata de “valores” que hay que inculcar; se trata de las consecuencias de la práctica de la sabiduría, de la ética como criterio de nobleza e independencia de espíritu, así como del ejercicio de la concentración y de la atención. No es asunto de esperanza o desesperanza. Es un asunto de inspiración y respiración:

Vivir sin nada que esperar salvo lo inesperado del aliento El soplo silencioso de aire que mueve la dicha de un árbol La inmensa quietud de la montaña El destino irresoluble de las aguas La secuela de los astros El sueño imposible de las piedras y el prodigio invisible delos vientos.