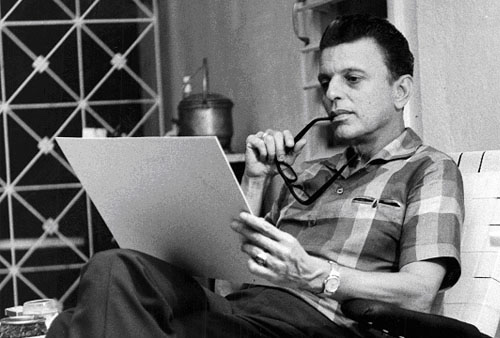

René Marqués: cultura y política del 1960

enciclopediapr.org

A las colegas Maribel Acosta y Jacqueline Girón, por llamar mi atención sobre el asunto

Debo mi reencuentro con la obra ensayística de René Marques (1919-1979) al pedido que me hicieron dos colegas del Departamento de Estudios Hispánicos del Recinto Universitario de Mayagüez en 2017. Me solicitaban que conversara con los estudiantes del departamento académico sobre aquella figura y su proyección en la historia cultural del país de cara a la conmemoración de su centenario. De aquella solicitud surgió el conversatorio “El laberinto de los indóciles: René Marqués en la cultura y la política puertorriqueña del 1960”, realizado el 18 de enero de 2018. De más está decir que las colegas me pusieron en la situación de volver sobre un tema con el cual había perdido contacto desde mediados de la década de 1980, y al cual solo había retornado a través del excelente libro del amigo Roberto Echevarría Marín, Dialogismo y polifonía en el teatro del absurdo de René Marqués, publicado en 2016.El reencuentro con Marqués ocurrió mientras trabajaba en un libro de ensayos todavía inédito titulado El laberinto de los indóciles: estudios sobre la resistencia en Puerto Rico. El hilo conductor de la colección es la meditación en torno a un grupo de “desencajes”, “dislocaciones” o “antilogías” en la historia cultural y política puertorriqueña desde fines del siglo 19 al presente con la finalidad de llamar la atención sobre la diversidad de la resistencia al orden instituido en el país. En términos teóricos, parto de la premisa de que la historia cultural puertorriqueña no es una superficie plana ni homogénea. La idea del laberinto, por la incertidumbre y los peligros que sugiere, me pareció perfecta para el caso. La investigación para el conversatorio de Mayagüez me convenció de que aquel intelectual encajaba bien en el concepto que centraba el volumen en preparación.

La ensayística del arecibeño recogida en El puertorriqueño dócil y otros ensayos 1953-1971 (1977) es una colección emblemática producida durante una de las épocas más ricas en contradicciones en la historia de nuestro país y es un laboratorio extraordinario para comprender aquellos recovecos. A partir del 1971, fecha del último de sus ensayos, el orden heredado de la segunda posguerra mundial que sirvió de escenario para la escritura de Marqués, aceleró su proceso de derrumbe. Sus textos documentan la capacidad de este peculiar pensador para “navegar contra de la corriente”, retar y contrariar la canonicidad como quien, si uso una alusión nietzscheana, “ama el peligro”.

La idea de observar la historia político-cultural de Puerto Rico y su relación con la discursividad historiográfica durante la segunda posguerra mundial a través de los textos marquesianos encuentra, por lo tanto, sus raíces en el presente. Como ha señalado David Harvey en una de sus aproximaciones a la historia actual, los años 1978 y 1980 representaron “un punto de inflexión revolucionario en la historia social y económica del mundo”. También lo fueron para Puerto Rico. Fallecido en Arecibo en marzo de 1979, Marqués no pudo ver los efectos de aquel meandro que ya había atisbado en sus textos. Cuando cierra los ojos por última vez, un orden “muere” y otro “nace”.

El lugar de un libro: una propuesta

Una primera edición de El puertorriqueño dócil… en 1966 incluyó diez ensayos publicados entre 1953 y 1966. El hecho de que fuese el mismo Marqués quien los seleccionase me dice que en aquel conjunto encontraba una expresión confiable de su “circunstancia”, noción con la cual, siguiendo el modelo de José Ortega y Gasset, designaba a su contexto histórico-social y espiritual. No en balde la afirmación orteguiana “yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo” fue uno de los lemas que sirvió de columna para la arquitectura de sus reflexiones a lo largo de 13 años. En alguna medida, el autor seguía siendo un tributario del pensamiento de entreguerras y de la reflexión regeneracionista española para la cual el 1898 representaba un problema central.

La sola inclusión de la cita de Ortega y Gasset me dice que Marqués, al momento de precisar el lugar de los seres humanos en el tiempo y el espacio (su historicidad), buscaba igual que su interlocutor español anclarse en un lugar más allá del racionalismo y del vitalismo filosófico. Ni la concepción de la historia como engranaje, ni la de esta como caos fluyente carente de sentido intrínseco le satisfacían del todo. Las ideas formuladas por el filósofo desde el entorno hispano en El tema de nuestro tiempo en 1933, le sirvieron de sostén en el proceso de evaluación del entorno puertorriqueño en 1966. Es probable que para Marqués como para Ortega, aquella vacilación actuase como un subterfugio para evadir los “extremos paradójicos” que el historiador Eric Hobsbawm señalaba al siglo 20 en un libro de 1994. La ansiedad por asegurar la convivencia entre el racionalismo y el vitalismo estaba detrás de la discusión de ambos pensadores y creadores.

Para un historiador reflexivo, ese no es un asunto de poca monta. El dístico racionalismo/vitalismo traduce uno de esos debates básicos sobre el cual todo historiador debería reflexionar. Me refiero al balance precario entre el poder de las estructuras sobre el sujeto a la luz de la dialéctica entre la determinación y la libertad en el escenario histórico. Las implicaciones políticas de ese debate son obvias. Yo, por mi parte, he resuelto de manera tentativa ese dilema apoyándome en una afirmación del sociólogo Pierre Bourdieu en un diálogo con el historiador de las representaciones Roger Chartier contenida en el breve volumen El sociólogo y el historiador (2011): “…nacemos determinados y tenemos una pequeña oportunidad de morir libres”. Una de las metas del pensamiento marquesiano parece haber sido de responder a ese dilema y salvar, en lo posible, la agencia humana en un orden demasiado dado a presumirse estructurado desde un afuera impreciso.

El hecho de que en una segunda edición de 1972 Marqués le añadiese dos ensayos de hondura filosófica, uno sobre la obra de Luigi Pirandello y otro sobre la leyenda hebrea de Abrahán, Sara e Isaac, me indica que estaba muy consciente de que la reflexión sobre la “circunstancia” era histórica y temporal por lo cual nunca debía cerrarse. La misma impresión recojo de su revisión y ampliación de las observaciones sobre el cuento de la “promoción del cuarenta” de la cual se sentía parte. Marqués sabía apropiar la fluidez del ser como una condición inseparable de la vida

Hay algo en el mapa temporal de estos ensayos que llama mi atención y que tiene que ver con la contradictoria década de 1960, su precuela y su secuela, en Puerto Rico. De un modo u otro, la colección de Marqués puede ser interpretada como el testimonio de un intelectual marginal y periférico por propia voluntad, que tomó distancia de las posturas extremas que sometieron la promoción o generación a la cual se había sentido vinculado. La intelectualidad del cuarenta o la del cincuenta, como quiera designarse, fue tan multiforme e híbrida como cualquiera otra, es cierto. Pero la capacidad para reconocer esa diversidad en medio del proceso mismo y adoptar una posición que lo ponía a navegar contra la corriente no fue lo usual. Reconocer el excepcionalismo de Marqués es crucial para comprender muchos de sus planteamientos más atrevidos y desmitificadores.

El puertorriqueño dócil… fue pensado en un momento de inflexión histórico-social que solo se hizo del todo visible al cabo del tiempo. El 1953 fue clave para la legitimación del Estado Libre Asociado y el proyecto progresista del Partido Popular Democrático. Desde 1947, la sicosis modernizadora que confiaba en la industrialización por invitación sostenida en el principio del diferencial salarial, la supresión del nacionalismo político agresivo y la promoción, en su lugar, de un nacionalismo cultural despolitizado y aséptico, tomó posesión de una parte significativa del país. La neurosis colectiva, esa ilusión de que bajo el Estado Libre Asociado éramos “iguales” pero “diferentes” al otro al cabo de 54 años de la invasión del 1898, se impuso. La idea de que, gracias a la jurisprudencia y a un proceso constitucional, se había dejado al país en la embocadura de la libertad, disfrutó de una fugaz confiabilidad. Ese fue el sentido que le adjudicó el discurso oficial a las dos gimnasias racionalistas más ambiciosas del siglo pasado: Operación Manos a la Obra y Operación Serenidad, articuladas ambas a partir 1947.

Las circunstancias eran propicias para muchas cosas. Entre 1953 y 1980 la Guerra Fría, aquella ilusión dualista maniquea y finalista que reducía las relaciones internacionales a la antinomia aplanadora del choque entre capitalistas y socialistas, atravesaba por su peor momento. Eran tiempos de inseguridad en los que la carrera armamentista, la evasión de una confrontación directa y la preferencia por las “guerras proxy” se impuso en Washington y Moscú. El Estado Libre Asociado fue, en alguna medida, uno de los escenarios tropicales más activos de aquel conflicto en especial después de 1959. Entre 1953 y 1965 el asunto colonial de Puerto Rico había sido silenciado en el escenario internacional por medio de una disposición de la Organización de Naciones Unidas y, desde 1955, Operación Serenidad revisó su gestión cultural ante las elites y los sectores populares en momentos en que la “serenidad” parecía no ser la virtud más común.

A la altura de 1966, cuando se publica la primera edición de El puertorriqueño dócil…la segunda fase de Operación Manos a la Obra estaba abocada al fracaso y el Partido Popular Democrático, dominante desde 1944, enfrenta una crisis en dos frentes que lo condujeron al fracaso electoral de 1968. Al interior y al exterior, la angustia corroía. El lema de Eugenio María de Hostos Bonilla que acompaña el de Ortega y Gasset en la bitácora del libro, “todas las noches, al retirarme, me acosan pensamientos temerosos”, proyecta no solo la angustia existencial del sociólogo mayagüezano que Loida Figuera Mercado convirtió en tema de su ensayo clásico “Hostos el angustiado”, sino la del pensador sensible y minado por la zozobra que era Marqués. En el caso de este, la conciencia de la angustia como en Hostos Bonilla, serviría para validar ese voluntarismo vitalista que tanto Hostos Bonilla como Marqués cultivaban como sujetos históricos que pugnaban contra los determinismos: “vida sin voluntad no es vida: vivir es querer y hacer”.

La relevancia del 1971 en el colapso del orden de posguerra y los orígenes del neoliberalismo no puede ser puesta en duda. La crisis de 1971 a 1973, fue el preámbulo de la tercera y última fase de la Guerra Fría. El calentamiento de la Guerra Fría anunciaba el fin de un conflicto heredado de la retórica simplista de la segunda posguerra. Entre 1980 y 1991, muchas de las premisas sobre las cuales Marqués elaboró sus interpretaciones perdieron relevancia. A su muerte Operación Manos a la Obra era parte del pasado tras su colapso en 1976. Además, en 1979 la Administración para el Fomento de las Artes y la Cultura (AFAC) promovida por Carlos Romero Barceló, minaba la herencia de Operación Serenidad que sobrevivía en precario en el Puerto Rico industrial y urbano victimizado por el bipartidismo, la partidocracia y el estatucentrismo.

El sentido del siglo 20 que la imaginación de Marqués produjo en El puertorriqueño dócil…es el de las grandes guerras, los totalitarismos, los nacionalismos extremos, los genocidios, las crisis económicas mundiales, el fracaso del proyecto de liberación nacional, la profundización de la deshumanización del sujeto histórico, imágenes que convergen con la reflexión pesimista de Hostos Bonilla en un breve ensayo al respecto tras su experiencia como mediador ante estados Unidos en el contexto de la invasión de 1898. La colección de Marqués fue una respuesta lúcida al problema colonial y una crítica severa a la expresión del anticolonialismo en su país. Del mismo modo, a través de sus páginas esboza un juicio penetrante sobre los efectos de la Guerra Fría y sus retóricas para la causa puertorriqueña.

El sentido de un centenario

Interpretar estos ensayos desde su “circunstancia”, hasta donde eso sea posible, es un modo de “comprender” las complejidad de un intelectual que, como todos, manifestaba unas contradicciones que, al fin y al cabo, lo enriquecían. En un centenario el asunto adquiere un carácter mágico que no comparto. Esto actos poseen la capacidad de estimular la reevaluación de muchas de las posturas que se han adoptado como válidas en algún momento pero que, al paso del tiempo, comienzan a mostrar su fragilidades. Yo había pasado por situaciones similares cuando colaboré en la conmemoración del bicentenario de Antonio Valero de Bernabe en 1990, del quinto centenario del encuentro de 1992, y de los centenarios de Pedro Albizu Campos en 1993, la Carta Autonómica en 1997 y la invasión de 1998, entre otros. Los historiadores no son amigos ni enemigos de los centenarios: tal vez solo son sus víctimas propiciatorias más usuales.

No me parece justo que se hubiese esperado tanto ocuparse de una personalidad de la categoría de Marqués, pero acepto que las conmemoraciones centenarias son idóneas para poner al día la imagen que poseemos de esa huella del pasado. Mas allá del culto, los centenarios favorecen la evaluación de la dialéctica entre el pasado y el presente o entre la memoria y la historia. También pueden servir para comprender de qué manera la posesión de una tradición o herencia, en este caso la marquesiana, cambia al contacto con sistemas de conocimiento y “circunstancias” distintas. Esa fluidez es la que asegura que siempre tendrá algo que decirle a su lectores futuros porque esto siempre le estarán preguntando algo distinto. Dialogar e interrogar a René Marqués siempre será una aventura impredecible.