Universidad y paredes

al pequeño grupo de la Convergencia

«¡Qué cara se ha puesto la entrada al Alma Máter!” Comienzo con este himno estudiantil, porque me permite aludir a un diálogo generacional. Dos colegas se encuentran a la entrada de Humanidades y el mayor afirma que “Verde luz” fue el himno creado por la generación del 70, mientras que el himno de la huelga del 81 —la del segundo— es “¡Mierda es!”, frase con la que termina la apropiación de “Alma Máter” hecha durante dicha huelga. (“Para deleite de los radioescuchas” —como diría el DJ de La guaracha del Macho Camacho— a continuación la “letra” del mismo: “¡Qué cara se ha puesto la entrada al Alma Máter! No toman en cuenta el costo de la vida. La pobre juventud, ya no podrá estudiar. Los ricos quedarán dueños de la Universidad. ¡Mierda es!”) ¿Qué deben ser los himnos sino signos de su generación? En menos de una década, el sueño de libertad poetizado por la danza de Antonio Cabán Vale parece haberse perdido en el grito de resistencia de la consigna huelgaria. ¿De una generación a otra, acaso “la juventud” había trocado la esperanza por la desesperación? Recuerdo este episodio al repasar la memoria de la crisis universitaria de comienzos de esta década, a la que me invita la reciente edición de Sargasso: “Public Education: Crisis and Dialogue at the University of Puerto Rico”.Toda huelga deja su memoria, mejor dicho, sus memorias y sus remanentes. Como apunta Víctor Castro en su reflexión, esta “[e]ra quizás la primera cepa de huelguistas cuyos padres también lo habían sido en su momento”;1 a lo que acoto, al menos con mayor exposición y visibilidad. Por ejemplo, el padre golpeado por la policía por llevarle café a su hijo, fue militante de la huelga de 1981. Así que la memoria de esta pasada huelga —2010-11— tiene mucho más que una conexión nostálgica con anteriores movimientos estudiantiles. Su rito de iniciación —como sugiere verla Castro— en muchos casos es un rito familiar de continuidad y no de rompimiento. Hace pensar en otros ritos iniciáticos universitarios: los de las fraternidades. Pero me parece que el rito huelgario, como rito de iniciación, es muy diferente al fraterno, pues las “hermandades” que establece son de desafío al orden. Solicitan de sus integrantes que actúen de acuerdo a lo que consideran el bien colectivo más que las ventajas individuales que su participación le pueda representar. En cambio, no es así necesariamente en las fraternidades que se valen del griego para pasarse de romanos.

Como bien expone Maritza Stanchich, editora de este número, en su ensayo introductorio: la crisis en la iupi de comienzos de esta década es parte de un contexto mayor que la une a instituciones universitarias en y fuera de Estados Unidos. La misma responde a las políticas neo liberales de reducción de fondos, ayudas estudiantiles y de recortes en programas universitarios, incluyendo cierres de departamentos y programas académicos. El efecto actual de esta crisis, recuerda Stanchich, se refleja en la anticipada y significativa reducción de la matrícula en la UPR. Pero me pregunto cuáles son los factores de esta: ¿Se debe esta a la cuota, a la ola migratoria o a la huelga? ¿Al miedo de la acreditación? ¿Al alegato de fraude en el manejo de fondos federales para investigación? Seguramente, nunca sabremos a ciencia cierta; me inclino a pensar que, de una y otra forma, estos y otros elementos han funcionado como agentes de dicha reducción.

Si bien Stanchich enfoca la crisis desde la perspectiva de las políticas públicas, en su artículo, Fernando Picó la observa desde consideraciones regionales, históricas y estructurales. En primer lugar nos recuerda que las universidades han satisfecho necesidades sociales en diferentes periodos del desarrollo de las islas caribeñas; funciones hoy cuestionadas, en cierto modo, por la disponibilidad de ofrecer servicios académicos por internet. Esta disponibilidad, en parte, explica la resistencia de sectores políticos de mantener los “altos costos” de la educación universitaria. Este escenario común a las universidades caribeñas, nos recuerda Picó, coloca a la universidad en situación similar a la de la iglesia católica frente a los estados liberales de los siglos dieciocho y diecinueve: “En ambas instancias, uno quisiera mantener el financiamiento público y evitar la interferencia pública”2 . ¿Quién es ese uno? ¿Quién es ese sujeto anónimo —masculino—que supone la existencia de un pensamiento común al suyo? Ese pensamiento parece ser compartido por la totalidad de los colaboradores de este número de Sargasso, en el que no figura ni un defensor de estas políticas gubernamentales de reducción de fondos públicos.

Por otro lado, Picó discute el asunto del poco uso de parte del Estado para integrar el conocimiento generado por la academia y el deber —“incumplido”— de la UPR en formar personas educadas, no profesionales: personas de mentalidades críticas y amplio conocimiento.

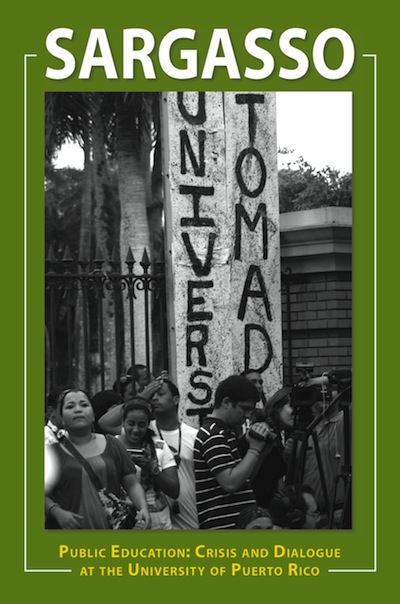

Más allá de los ensayos de Stanchich, este número de Sargasso se concentra en el diálogo entre universitarios en torno a la principal respuesta a dicha crisis: la huelga estudiantil de 2010 y 2011, que prefiero pensar como las huelgas. Sus veinte colaboraciones —incluyendo un estremecedor ensayo fotográfico de Ricardo Alcaraz [del cual algunas imágenes acompañan esta columna]— presentan una amplia memoria del proceso huelgario desde perspectivas diversas y con opiniones a veces encontradas. Considero sumamente acertado que los editores de Sargasso hayan considerado su revista como espacio para la memoria y reflexión sobre procesos y políticas universitarias.

A pesar de que, como reconoce la exhaustiva cronología de Alessandra Rosa, ambas huelgas forman parte de un proceso de resistencia a las políticas administrativas y gubernamentales de la pasada administración, invito a pensarlas separadamente como correspondientes a los diálogos a los que la revista invita. Verlas como procesos dialogantes permite comprender el contraste entre los acalorados debates públicos que suscitó el segundo proceso frente al apoyo público, muy poco cuestionado, del primero. La revancha administrativa ante el jaque mate de la huelga de 62 días, movió mejor sus piezas del ajedrez.

La contribución central de esta edición es la inscripción de la memoria del debate generado por el artículo de Carlos Pabón, “Fungir como docentes”. (Valga destacar, aunque sea como nota al margen, que la salida de 80grados en octubre de 2010 fue un motor muy significativo de este debate. Desde sus primeras ediciones —y sus entradas intermedias— esta revista cibernética sirvió de foro público sobre el segundo proceso huelgario, al incluir artículos con opiniones muy diversas en torno a las estrategias estudiantiles y administrativas.) ¿Cómo fungir como docentes en momentos de crisis? es la pregunta guía del artículo y de este número de Sargasso. ¿O cuáles son las lecciones pedagógicas, comunitarias, políticas y sociales?, según lo plantea el ensayo de James Seale Collazo que le responde a Pabón, incluido también en esta edición.

Según el lenguaje de estos dos artículos, la polarización del debate puede considerarse como uno entre dos conceptos universitarios aparentemente contradictorios: el de la Universidad sin paredes y el de la Universidad como “espacio privilegiado de conocimiento y cuestionamiento”, que propone Pabón. Aunque el concepto de Universidad sin paredes es anterior al comienzo de la interrupción de la vida académica por 62 días, iniciada el 21 de abril de 2010, fue este proceso el que más llamó la atención al reclamo de una universidad más abierta, menos enclaustrada en sus portones y salones como modelo de mayor democracia educativa y social. Es una táctica intermedia, entre lo que Michel Foucault llamó la micro y la macro política, refiriéndose a las múltiples formas ciudadanas de actuar frente, contra, entre y a los márgenes del poder estatal. La Universidad sin paredes refiere al rompimiento de estructuras que se entienden como discriminatorias: la eliminación de las exenciones de matrícula y la imposición de la cuota representa la fuerza antagónica de este concepto, pues discriminan contra los sectores más pobres de la sociedad por razones económicas.

Se trata del sostén de la aporía referida por Picó: “uno quisiera mantener el financiamiento público y evitar la interferencia pública”. De esa meta no difiere Pabón cuando cuestiona muchas posturas y acciones de la Asociación de Profesores Universitarios (APPU), sobre todo lo que llama apoyo “paternalista” e “incondicional” a las peticiones y posturas de los estudiantes. Fungir como docentes, según Pabón, es “actuar autónomamente aunque esto pueda significar en ocasiones entrar en contradicciones y tener diferendos con otros sectores universitarios”3 . Y concluye:

La actividad de pensar, como afirma Hannah Arendt, es subversiva pues siempre cuestiona lo establecido. Nuestra labor como docentes es potenciar el pensamiento y para ello es fundamental que defendamos el espacio privilegiado que es la Universidad…4

Ese espacio privilegiado debe entenderse en su uso político y social y no como lo interpretara oportunista e irresponsablemente Ygrí Rivera, según comenta Pabón en su Posdata. Su ensayo sugiere que toda sociedad necesita destinar parte importante de su productividad al desarrollo del pensamiento y la educación de personas, como diría Picó. Pero, ¿cómo se articula teniendo en cuenta las políticas excluyentes, denunciadas por los estudiantes con el respaldo de la APPU? ¿Sería la Universidad sin paredes un espacio privilegiado de pensamiento como sugiere Pabón?

Seale Collazo le responde a Pabón diciendo que su decisión para fungir como docente fue estar presente, fuera de los portones ocupados por la policía, en apoyo a los estudiantes: “This was education as solidarity at (its) best.”5 Negando que el apoyo de la APPU fuera tan acrítico, como afirma Pabón, Seale argumenta que actuar como docente no requiere conocer las respuestas (al conflicto) de antemano, ni siquiera ofrecer algunas posibles:

We thus “educated” with our presence outside the gates, on picket lines, and in marches, telling the entire country that active participation in this struggle was a legitimate profesional role.6

In times of crisis, the distinction between politics and pedagogy becomes blurry, maybe in productive ways; in these moments, professors may be challenged to leave the institutional confines of our regular teaching practice, and find additional ways to function as educators.7

No pretendo proponer conclusiones a este debate que la revista replantea desde la distancia de casi tres años. Me llama la atención que la polaridad del discurso refiere a las paredes. Se trata de estar dentro o fuera de los portones, dentro o fuera de los salones, de la línea de piquete, de la APPU. Paredes que semejan murallas cuando se habla de sacar a patadas a los manifestantes o de una cuota que dejaría fuera de la iupi a 10,000 estudiantes. En tiempos del rizoma posmoderno, el debate huelgario parece anclado a antiguas polaridades.

Por otra ruta nos invitan otros artículos incluidos en esta edición de Sargasso. “De cuando el barrio entró a la UPR”, por ejemplo, por el dirigente estudiantil Giovanni Roberto, recuenta el incómodo clima provocado por el reclutamiento de jóvenes de comunidades económica y socialmente marginadas para “fungir” como agentes de seguridad a comienzos del conflicto de diciembre. El diálogo, ideado por Xiomara Caro —según Roberto—, alivianó las tensiones y a su vez

«permitió apuntar al sistema capitalista mismo; a la exclusión existente y que se esconde en la universidad con su apellido de ‘pública’; a la composición racial, de la que nadie habla; y la necesidad de la unidad de l@s de abajo, desde una perspectiva de clase.»8

Este inicio de tensiones fue superado por la audacia de los huelguistas: esos que la propaganda estatal presentaba como jóvenes privilegiados. Se fueron los “muchachos” de Capitol y regresó el Show of Force de uno de los cuerpos policiacos más grandes dentro del territorio estadounidense.

De aprender se trata. Sea dentro del piquete o dentro del salón de clases; dentro o fuera de los portones; mediante la internet o en la biblioteca; con o sin paredes. A ese tipo de aprendizaje nos invita la estudiante doctoral Katherine Everhart, quien realiza un estudio etnográfico del movimiento estudiantil puertorriqueño y cuya aportación precierra la sección principal de la revista.

“To accompany another person is to walk beside that person; to become a companion; to be present.” Así comienza la cita de la socióloga Staughton Lynd que Everhart usa de epígrafe. Y continúa:

«By offering to tape-record the experience of poor and working people, we are implicitly saying: ‘Your life is important. It’s worth my time to talk with you. It may be worth your time to talk to me. People like me need to know what people like you have learned.'»9

Lejos de repetir estrategias mediante las que el pensamiento occidental ha instaurado su saber como signo de poder sobre el resto del mundo, Everhart cuestiona las líneas divisorias entre etnógrafo e informante. ¿Quién aprende de quién? ¿El conocimiento solo se genera en una dirección? “[A]ccompaniment is about producing knowledge together”, parece respondernos la estudiante cuya experiencia la fue involucrando como activista del conflicto. Pero, ¿y qué tal si el etnógrafo no simpatiza con las posturas del informante? ¿Se puede producir el mismo tipo de acompañamiento?

A superar estas paredes parece llamar la reflexión de Iván Chaar-López cuando rescata el entusiasmo generado por la experiencia comunitaria de la primera huelga y su victoria política. “Aspiramos a trocar espacios ‘no tradicionales’ en lugares para el intercambio universitario para que más y más gente pueda participar (tomar y formar parte) de la universidad, sus dinámicas y de sus discusiones… Nos proponíamos pues, embarcarnos hacia lo imposible —según Derrida—, hacia la construcción de lo común.”10 ¡El Che y Derrida en la misma ruta comunitaria! Esa experiencia, según Chaar-López, contrario a las polaridades provocadas por la otra, parece incluso capaz de superar contradicciones de discursos marxistas y post marxistas.

En hora buena Sargasso publica esta memoria y nos invita a reflexionar sobre estos procesos y estos debates. ¿Cuántos diálogos como este necesitamos para generar ese “espacio privilegiado del pensamiento” con, sin y a través de las paredes?

Experiencia que parece resumir el recuento de vidas que agrupa el poema “Walking” de Martín Espada, también aquí incluido y con el que quiero cerrar mis palabras.

You walked alone, away from the city writing in flames and jellied gasoline […] walking through the mace that hissed in your eyes at the march against the war, the cuffs that clicked, the billy clubs that jabbed the ribs of your thin body; walking in the circle of the peace vigil on the town common at noon, past the jeers and staring of the onlookers who know that nothing changes; walking when your legs trembled in the storm of nerves crushed by the spine, when you knew you would never arrive, that the world was too bright with ice for a fistful of sand and careful steps, and yet your fingers still tapped out messages of dissidents as you spoke, darting with the delirium of sparrows, walking with thousands beside you now, a roaring sea, down the road to a city where they greet you with blackberries that grow wild in the ruins, where scars of liquid fire dissolve into the skin, where the bombs will never fall again.11

Nota: El tronco de estas palabras fueron leídas en la presentación de este número de Sargasso el miércoles 23 de octubre en Humanidades. Agradezco a Don Wallicek, editor de Sargasso, por haberme considerado digno de presentar una edición de esta importante revista: me siento sumamente honrado. Agradezco también a Maritza Stanchich por la edición de esta memoria importante de este significativo proceso social. Agradeceré igualmente los comentarios y críticas de mis lectoras y lectores; espero corresponder.

- Castro, Víctor. “Una huelga fracasada”, Sargasso 2011-2012, I, p. 85. [↩]

- Picó, Fernando. “University and Society in Puerto Rico”, Sargasso 2011-2012, I, p. 3. [↩]

- Pabón, Carlos. “Fungir como docentes”, Sargasso 2011-2012, I, p. 23. [↩]

- Idem, p. 27. [↩]

- Seale Collazo, James. “Lessons of a Student Strike—A Pedagogical Perspective”, Sargasso 2011-2012, I, p. 11. [↩]

- Idem, p. 18 [↩]

- Idem, p. 20 [↩]

- Roberto, Giovanni. “De cuando el barrio entró a la UPR”, Sargasso 2011-2012, I, p. 36. [↩]

- Citado en Everhart, Katherine. “Learning to protest, finding my voice: accompaniment in the University of Puerto Rico Student Movement”, Sargasso 2011-2012, I, p. 39. [↩]

- Chaar-López, Iván. “Universidad sin paredes: un proyecto común”, Sargasso 2011-2012, I, p. 82. [↩]

- Este poema de Estrada fue publicado originalmente en The Trouble Ball (New York: Norton, 2011). [↩]