El eterno retorno de los gádidos en esta época del año…

Con la Cuaresma llega el tiempo de comer pescados. Lo sabemos todos. Es como si se activara un resorte o un relé que nos impulsa a salir a comprar pescados y mariscos para la Semana Santa y los días de guardar. El historiador Cruz Miguel Ortiz Cuadra ha expuesto este asunto (y el del bacalao) con brillantez y nitidez en su obra Puerto Rico en la olla, ¿somos aún lo que comimos? Hay que leerle.

El catolicismo estructuró la vida de los feligreses, entre otras cosas, por medio de las abstinencias y los ayunos que en sus orígenes sumaban a más de doscientos días al año. La Iglesia advocaba prácticas vegetarianas y de abstinencia en el consumo de la carne (esos deleites materiales), pero sí permitía el consumo de pescados y mariscos, animales cuya sangre era diferente a los de sangre caliente. El Concilio de Trento, en 1563, inició un proceso activo de la iglesia en el control y tutelaje de la vida cotidiana de todas las personas bajo el campanario. Esto llevó, en España, a un celo por el cumplimiento de la normativa alimentaria, dominada por el consumo de pescados los días de guardar (viernes, por ejemplo) y sobre todo en la Cuaresma. Pero como no había pescado para tanta gente, hubo que hacer excepciones y hasta interpretaciones “científicas” sobre las especies que llevaron a las autoridades de esta Isla a pedir dispensas para comer manatíes y careyes en los días de guardar. Es por ello que en estos días de Cuaresma aflora el tiempo de comer pescado, una tradición que permanece en la larga duración de nuestra historia, seamos católicos o no.

Pero en estos días la cosa no es fácil.

En esta ocasión debemos mirar cómo los huracanes han impactado la posibilidad de comer pescado fresco. La infraestructura de las villas pesqueras, de los lugares de desembarco, ha quedado maltrecha, así como las comunidades costeras donde habitan esas mujeres y hombres que se hacen a la mar o a los bosques de mangle para buscar almejas, ostras, jueyes y otros recursos. Muchas rampas han quedado inservibles y la capacidad para refrigerar no existe en muchos lugares. El dinero del rancho y de la gasolina para el motor han sido divertidos para los generadores de electricidad y la compra de otros artículos necesarios para sobrevivir. Los fondos marinos, los arrecifes de coral, también han sufrido alteraciones que todavía no comprendemos con certeza, aunque el análisis preliminar que ha hecho el oceanógrafo Edwin Hernández Delgado señala a una devastación.

Como en antaño y como parte de este ciclo y temporalidad veremos a los periodistas de radio y televisión visitando a las “villas pesqueras” para documentar las capturas y la desesperación del público por conseguir pescado fresco. Poco dirán sobre las cantidades gigantescas de pescado importado que llegan a las grandes cadenas de víveres y de ese pescado descongelado que hace su aparición en las mesas de vendedores de pesca’o por la costa, haciéndose pasar como chillo local o un merito criollo. Tampoco hablarán de esas ricas empanadillas repletas de impostores de todo tipo o del rico plato de mero… demasiado blandito… que debe alertar sobre la presencia de basa, swai o tra, un seudo bagre cuya calidad hay que mirar con detenimiento.

La gente de los medios volverán a hacer, y eso es lo que me desconcierta, la pregunta obligada: ¿Por qué es que si somos una isla rodeada de agua, no producimos pescado para comer? Escuché al excelente periodista Julio Rivera Saniel hacerla hace unos días, varias veces y de manera insistente. Esa pregunta se repetirá en todos los medios como un mantra mientras dure la Cuaresma, pues así se rellena el tiempo y el espacio mediático. En algún recóndito cubículo del Capitolio algún asesor o legislador escribirá un proyecto para estudiar la posibilidad de potenciar la pesca y desarrollar una flota industrial que nos supla de todo el pescado que está disponible en nuestras aguas. Es una pregunta válida que tiene respuestas dolorosas de todo tipo y que hemos tratado de responder en un trabajo de Sea Grant, que nuevamente les invitamos a leer.

¿Y el bacalao?

Quienes me conocen saben que yo puedo dar vueltas y vueltas y vueltas, pero que eventualmente llegaré a los gádidos; y ese momento es ahora. Lo traigo arrastrado por la cola ya que se convertirá en uno de los protagonistas (ya por su presencia o por su ausencia) en este drama del ciclo litúrgico. Sobre ello he escrito en estas páginas digitales (Para que no seamos unos bacalaitos) y para entender su historia hay varias obras y el libro de Cruz Miguel Ortiz Cuadra es una obra imprescindible.

En esta ocasión quiero adobarlo, digo, abordarlo de otra manera, pero antes una que otra confesión crítica: (1) Me fascina el pescado y los mariscos y los como de todas las maneras posibles, escabechado, frito, en ceviche, crudo en sushi, en sashimi, en tataki, en caldo santo (obligado en este periodo), en paella, con risotto, en ensaladas criollas, en fin, de cualquier forma. (2) Los como todos, pero evito—como el diablo a la cruz, por aquello de las imágenes religiosas—la tilapia y la basa. (3) Trabajé un tiempo de extensionista marino atosigándole a la gente la tilapia local—realmente, era un buen producto—por ojos, boca y nariz. Pero… en el infierno hay un lugar muy especial para la gente que ha hecho eso y el castigo es comer basa. (4) No como especies prohibidas. De joven comí carey. No he comido manatí. (5) No tengo contemplación con los bivalvos, es decir, mejillones, almejas y ostras, y he arriesgado mi salud disfrutándolos crudos con un poco de limón, en Boquerón, en Rhode Island, en los bares de Nueva York, en Nueva Orleans… no discrimino en cuanto a las coordenadas. (6) Si me dejan acabo con los gasterópodos, sobre todo con el carrucho y el bulgao. (7) Uno de los momentos más emocionantes de mi vida fue mi visita al mercado de pescados de Honolulu, Hawái. Observar a centímetros de distancia la subasta de atunes fue algo indescriptible. (8) No compro pescados que están por debajo de la talla permitida por ley. No obstante, he tenido que comer algunos en esas condiciones, por situaciones que no he podido controlar. (9) No compro pescados o camarones que han sido procesados en granjas de acuacultura. La acuacultura tiene potencial pero hay unos asuntos sanitarios y de calidad que hay que velar. Si no hay otra opción, los compro y los consumo. (10) No pesco. No me gusta, no lo hago. Lo he hecho como parte de mi trabajo etnográfico, pero he evitado pescar de manera recreativa. En casa del herrero…

En otras palabras, soy uno de esos consumidores que contribuyen de manera efectiva al colapso de los abastos de peces en la escala global. Cada vez que me siento a comer me pasa por la mente ese dato (no sé si es una verdad absoluta) por un nanosegundo y de ahí procedo a engullirlos y disfrutarlos con gran placer y en ocasiones, con actitud pantagruélica. Conozco los detalles de esas formas de producción que consumen cantidades enormes de combustibles fósiles y que en ocasiones van destruyendo hábitats marinos mientras trastocan la vida de comunidades costeras por todo el globo. Cada vez que una especie adquiere prominencia gastronómica, y atrae la atención de los productores, comienza un proceso de alteración de la trama trófica que puede tener consecuencias desastrosas sobre los hábitats, las especies y su capacidad de reproducción. Mientras hago eso y consumo vegetales orgánicos, o producidos bajo los preceptos de la producción industrial—realmente no importa—voy (o vamos, porque en ese tren estamos todas y todos) contribuyendo al cambio climático y la transformación de las temperaturas de los océanos y a su acidificación. Es el efecto del Antropoceno, es decir, del proceso de domesticación de plantas y animales, que dio paso a la civilización y a sistemas de producción avanzados e industriales que nos han traído hasta aquí, para bien o para mal. Es algo que no podemos soslayar.

Las consecuencias de nuestros sistemas alimentarios y en el caso que me ocupa, los de captura y producción de pescados, son graves porque amenazan la integridad física de los abastos y las poblaciones, contribuyen al aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, deterioran los hábitats y alteran el ciclo de vida de los microorganismos que hacen posible la vida de los mares: el zooplancton y el fitoplancton. Su disminución y su incapacidad para reproducirse desgarra la vida natural de miles de especies de este planeta aguatierra.

¿Y el bacalao, dónde lo he dejado?

Vamos a ello.

El bacalao (Gadus morhua) y todas las especies pertenecientes al grupo de los gádidos, han formado parte de los abastos pesqueros explotados en toda la enorme región del Mar del Atlántico Norte, una vasta región oceánica que incluye a Europa, el Ártico y el noreste de Norte América, hasta llegar al Golfo de Maine y partes de Massachusetts. Esta ha sido una explotación que amerita verla en la larga duración, pues comenzó con las incursiones de las sociedades nórdicas en las aguas y en las islas del Mar del Norte, para pescar arenques y bacalao en esos caladeros. Vascos y cántabros explotaron también esos abastos y se movieron por todos los hábitats de los gadiformes hasta llegar a lo que eventualmente se conoció como Terranova (Newfoundland) en Canadá. Británicos, españoles y franceses se encontraron en esas coordenadas para explotar el bacalao, entre otros recursos.

La Paz de Utrecht en 1713 expulsó—de facto—a los españoles de Terranova, concedió parte de los bancos pesqueros a Francia y dio paso al control británico de los llamados Grandes Bancos. Con la independencia de los Estados Unidos (1776) se fortalecieron las pesquerías locales que exploraron numerosas especies costeras, y los abastos de bacalao asociados a los bancos pesqueros en las afueras de Massachusetts y en el Golfo de Maine: Georges Bank y Browns Bank.

Los armadores y comerciantes de pescado de Maine tenían en el siglo XIX a Puerto Rico como uno de sus principales clientes. A finales del siglo XIX se revierte esa balanza comercial y Gran Bretaña empieza a dominar la importación de bacalao a través de su principal productor: Terranova. Puerto Rico se convirtió en uno de los principales clientes y consumidores de ese producto en el siglo XX mientras la caña reinaba en los campos y requería de una fuente de proteína barata y accesible para la fuerza de trabajo. (Cruz Cuadra señala que el consumo, por diversas razones, fue menor que para finales del siglo XIX). Cuba, el resto del Caribe y Brasil le siguieron de cerca a Puerto Rico en el rico proceso de engullir el bacalao, según las fuentes examinadas. Pero no estábamos solos en esa gesta. Portugal, España, Italia, Grecia e inclusive los países productores de bacalao del norte de Europa participaron de ese festín. Apenas comenzamos a entender esas dinámicas de importación (y hemos encontrado discrepancias en las diversas fuentes examinadas), pero entre 1920 y 1939 Puerto Rico importó de Canadá entre 12 y 15 toneladas métricas anuales (unas 14.5 millones de libras), pescado que se compraba y se vendía a precios módicos y controlados.

Los comerciantes de pescado de St. John en Terranova usaron todos los métodos posibles para producir el bacalao a precio de pesca’o abomba’o: mujeres y niños trabajando en la salazón con salarios ínfimos, el intercambio de víveres por pesca, equivalente a la tienda de raya (el sistema del truck), el pluriempleo de los pescadores (sobre todo en la cacería de focas), las subvenciones estatales a los pescadores (el Dole) y el uso de todas las especies posibles de gádidos para enviarlos a la Isla, con variados niveles de calidad de pescado y salazón.

La historia del bacalao, o para ser más preciso, la de los gádidos del Atlántico, es una historia de horror. De las pequeñas embarcaciones y la pesca tradicional, la producción se movió a grandes embarcaciones y a la pesca industrial en barcos pesqueros distantes a la costa. Terranova apostó a esa movida y los funcionarios gubernamentales llegaron a pedirle a los pescadores que quemaran sus pequeñas embarcaciones y se sumaran al proceso de producción industrial, que usualmente terminaba en palitos congelados de pescado: los fish sticks que consumimos los Baby Boomers en los años cincuenta y sesenta.

En ese proceso se pescaron los abastos de todos los gádidos, que incluían: el bacalao, el brosme, la merluza y los abadejos negro, largo y eglefinos. También se pescaron y vendieron, como si fueran sardinas enlatadas, el arenque y el capelán (técnicamente, ambos son de la familia Clupeidae, en la que se encuentran las sardinas y peces similares), ambos presas importantes de la alimentación de los gádidos y consumidores de copépodos: crustáceos diminutos que son parte del plancton. Los estimados de la comunidad científica fueron muy conservadores, pensando siempre que los abastos de los gádidos seguirían renovándose y que podían sostener altos niveles de esfuerzo pesquero, aunque nos comiéramos también su alimento preferido.

Pero no fue así.

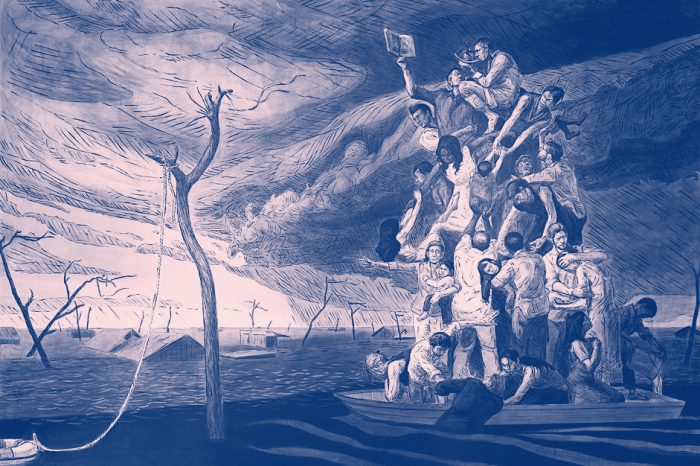

En 1992 tuvieron que cerrar las pesquerías del bacalao de Terranova, dejando en la calle a más de 50,000 hombres y mujeres que laboraban en ese sector, alterando para siempre a los puertos o comunidades pesqueras (los llamados outports) de esa enorme isla. Todos los países productores de gádidos en el Mar del Atlántico Norte redujeron dramáticamente sus esfuerzos, por lo que el bacalao, sobre todo el original, el Gadus morhua, empezó a desaparecer de los colmados, supermercados y tiendas de víveres.

Es posible pensar que Puerto Rico tuvo su cuota de culpabilidad en el proceso de consumir los abastos de los gádidos, hasta el punto de su colapso, claro está, junto con todas las naciones que lo engulleron. Nosotros hicimos lo propio por la vía de los bacalaítos fritos, la serenata, el bacalao a la vizcaína, con viandas o en arroz con bacalao.

Ante esa comedia de errores, la comunidad científica comenzó a tomarle el pulso a esos abastos de manera más precisa y urgente. Uno de los aspectos más sobresalientes lo ha sido el “descubrir” que, junto a la presión pesquera, el cambio climático ha contribuido a cambios sustanciales en los abastos y en la trama trófica, que han tenido como resultado una reducción de la cantidad de peces disponibles. Los incrementos en la temperatura de la superficie del océano y del fondo han hecho que algunas especies de gádidos se muevan a zonas más frías. En vez de cubrir un amplio espectro geográfico, los gádidos están más fragmentados en diversos hábitats, para agregarse y reproducirse, lo que ha cambiado su disponibilidad para ser pescados. El volumen (el número de peces) se ha reducido para ciertas especies y probablemente tiene que ver con la disponibilidad de alimentos, sobre todo de los copépodos que comen y en específico el Calanus fienmarchicus, uno de los preferidos de varias especies que son parte de la alimentación de los gádidos. Este copépodo se ha reducido, entre otras razones, por la acidificación del océano que impacta su capacidad para reproducirse y crecer.

En resumen: los gádidos se han reducido dramáticamente en los últimos 50 años debido a la sobrepesca, el consumo desmedido de esos abastos y al cambio climático producido por las actividades antropogénicas en las sociedades industriales. La pesca industrial, que ha aumentado dramáticamente en los países en vías de desarrollo—sobre todo en Asia—ha tenido también parte en ese proceso. Para poder sostener los mercados y satisfacer la demanda, los sistemas globales de pesca se mueven a otros abastos y esa es la razón por la cual nuestro consumo de bacalao se concentra ahora en los gádidos del Pacífico, sobre todo el abadejo o Theragra chalcogramma (Alaskan Pollock), pescado por flotas chinas y desembarcado en Alaska.

Ya lo expresé en mi confesión en este escrito: sigo engullendo pescados y mariscos producidos local y globalmente. Cada vez que lo hago paso por un proceso de reflexión sobre cómo contribuyo al cambio climático y como soy un rehén de los sistemas de producción global y de la mentalidad de la buena salud y la buena mesa, que me lleva a consumirlos y obtener proteínas y Omega 3, además de una experiencia gastronómica de primera…en la Cuaresma y en el resto del año. No estoy exento de esas contradicciones que matizan las vidas de los consumidores globales. A veces pienso que no hay escapatoria, ni siquiera consumiendo productos orgánicos, aunque el impacto de este tipo de consume es muchísimo menor.

Hablando de rehenes… creo que debo detenerme aquí y tratar de ver la segunda temporada de La casa de papel, antes de que comience el próximo semestre.

Una lista de referencias importantes:

Bavington, Dean. Managed Annihilation: An Unnatural History of the Newfoundland Cod Collapse. Vancouver: University of British Columbia Press.

Bolster W. Jeffrey. 2012. The Mortal Sea: Fishing the Atlantic in the Age of Sail. Cambridge: The Belknap Press.

Cubillo de la Puente, Roberto. 1998. El pescado en la alimentación de Castilla y León durante los siglos XVII y XIX. Universidad de León.

Drinkwater, Kenneth F. 2005. The response of Atlantic cod (Gadus morhua ) to future climate change , ICES Journal of Marine Science, Volume 62, Issue 7, 1 January 2005, Pages 1327–1337, https://doi.org/10.1016/j.icesjms.2005.05.015

Hare, Jonathan A., John P. Manderson, Janet A. Nye, Michael A. Alexander, Peter J. Auster, Diane L. Borggaard, Antonietta M. Capotondi, Kimberly B. Damon-Randall, Eric Heupel, Ivan Mateo, Loretta O’Brien, David E. Richardson, Charles A. Stock, Sarah T. Biegel. 2012. Cusk (Brosme brosme) and climate change: assessing the threat to a candidate marine fish species under the US Endangered Species Act, ICES Journal of Marine Science, Volume 69, Issue 10, 1 December 2012, Pages 1753–1768, https://doi.org/10.1093/icesjms/fss160

Harris, Michael. 1998. Lament for an Ocean. The Collapse of the Atlantic Cod Fishery: A True Crime Story. Ontario: The Canadian Publishers.

Ortiz Cuadra, Cruz Miguel. 2006. Puerto Rico en la olla ¿sómos aún los que comimos? Madrid: Doce Calles.

Pauly, Daniel & Jay MacLean. 2003. In a Perfect Ocean: The State of Fisheries and Ecosystems in the North Atlantic Ocean. Washington: Island Press.

Algunos enlaces:

https://seagrantpr.org/wp-content/uploads/2014/11/Mirada_al_mundo_de_los_pescadores.pdf

http://www.80grados.net/para-que-no-seamos-unos-bacalaitos/

https://www.consumerreports.org/cro/news/2009/01/what-the-heck-is-swai/index.htm