El prodigio de las máquinas que obsolecen

Sobre lo común también cruje, de Jonatan Reyes

Sobre lo común también cruje, de Jonatan Reyes

Una metrópoli cualquiera en Latinoamérica. O una metrópoli cualquiera en cualquier sitio de América en tanto continente. O una metrópoli en cualquier sitio del mundo, ahí donde existan tiendas de conveniencia, cadenas de fast food, signos materiales y escritos que puedan transformarse, por virtud de algunos procesos mentales y maquinal-digitales, en poesía. Ahí, donde seguro, se habla español, variantes del español, mestizajes del español con otros idiomas, con otros castellanos. Ahí donde, inmersxs en distintos flujos y tejidos no visibles, como el de las redes de Wi-Fi, habitan, cohabitan personas con personas y personas con cosas, miríadas, multitudes de cosas y personas que se entrelazan o toman contacto efímero. Y que también están sometidas al influjo de tensiones opuestas, como las que impelen a cada unx a emprender aventuras en pos de una imposible singularidad virtual, y esto en medio de otros entramados, culturales y materiales que le impelen, por el contrario, a homogenizarse en nichos múltiples de evidencias masificadas y globales, para en y a pesar de ello –bajo el halo proteico de la precarización– abrir un claro desde donde emitir un mínimo de dicha en su máximo de yo, un mínimo de resistencia o el ejercicio del asombro ínfimo ante el asedio de lo imparable.

Una metrópoli cualquiera en Latinoamérica. O una metrópoli cualquiera en cualquier sitio de América en tanto continente. O una metrópoli en cualquier sitio del mundo, ahí donde existan tiendas de conveniencia, cadenas de fast food, signos materiales y escritos que puedan transformarse, por virtud de algunos procesos mentales y maquinal-digitales, en poesía. Ahí, donde seguro, se habla español, variantes del español, mestizajes del español con otros idiomas, con otros castellanos. Ahí donde, inmersxs en distintos flujos y tejidos no visibles, como el de las redes de Wi-Fi, habitan, cohabitan personas con personas y personas con cosas, miríadas, multitudes de cosas y personas que se entrelazan o toman contacto efímero. Y que también están sometidas al influjo de tensiones opuestas, como las que impelen a cada unx a emprender aventuras en pos de una imposible singularidad virtual, y esto en medio de otros entramados, culturales y materiales que le impelen, por el contrario, a homogenizarse en nichos múltiples de evidencias masificadas y globales, para en y a pesar de ello –bajo el halo proteico de la precarización– abrir un claro desde donde emitir un mínimo de dicha en su máximo de yo, un mínimo de resistencia o el ejercicio del asombro ínfimo ante el asedio de lo imparable.

Puedo imaginarme así un escenario que es, al mismo tiempo, la materia de la que se nutre y consiste lo común también cruje (La Impresora, 2020), volumen de poemas de Jonatan Reyes. Mientras cada vez más gestos sociales se ejecutan en los espacios virtuales –entre ellos los que tienen que ver con la escritura creativa– el slow motion del mundo material, su desgaste y devastación silente permanecen como condición de nuestro paso por el mundo. Ese mundo nos sostiene, podría afirmar alguien desde alguna perspectiva, desde otra alguien sostendrá sin dudarlo que lo material y lo terreno nos encadenan. Hacia tal reino vuelca su atención la voz que domina en Lo común… Los sitios demasiado ordinarios, en apariencia poco singulares pero íntimos en demasía. Porque aunque parezca obvio al punto de volverse invisible, estos lugares y los objetos que las colman se hacen presentes y hacen el presente de la materia que, pareciera, acontece a otra velocidad y es digno de una evocación y una estrategia distinta para ser visto, dicho, evocado. Así, Lo común también cruje comienza y se sostiene alrededor de una figura recurrente, la del auto varado: ya sea en medio de una autopista con tráfico, ya sea luego un auto chatarra que se usa como cabina de observación en un callejón sin salida, como hogar provisorio para homeless, junkies, como hogar para un incendio mental, social, narcótico. Es el prodigio de las máquinas y los sitios obsoletos el que se nos muestra verso a verso, bajo luminarias que parpadean intermitentes afuera de estaciones de metro o cielos congestionados de aviones. Y los seres vivientes reculan también al segundo plano, hunden su cuerpo en tal entramado, en su enramada, hierba que arde en tanto se satura y se torna invisible, hasta que luego una línea nos advierte que “en este vacío hay algo activo”. Y tal vacío renuncia a serlo para revelarse en tanto espacios, arreglos de cosas o ruido, hornos de microondas que echan chispas o refrigeradores que tiemblan, cielos saturados de aviones y basquetbolistas amateurs que observan el azul cuadriculado por sus estelas, mientras aguardan por el almuerzo y no se preguntan nada. La calima, esa suerte de bruma, si no se dispersa, nos deja ver porque se mueve, no se aclara al extinguirse sino al vibrar en pequeños movimientos, movimientos puntuales de la voz.

Pues la forma del decir, la forma de su mostrar, es una que atiende a la precisión y no recurre a maniobras forzadas, que tiende a lo objetivo por ligereza y limpidez en su tono, por su brevedad y respiración sincopada. Porque cifra muy bien –en apariencia apenas tocando, tomando distancia– toda una miríada de objetos y lugares, que vibran a su vez y demuestran en ello que la vida en la metrópolis -desde el más cotidiano gesto del vararse, en un callejón en apariencia sin salida- es una cuestión de velocidades y lentitudes, pero sobre todo de aceleraciones –mínimas, en muchos casos, o tan intensas que tampoco alcanzan a ser percibidas. Ahí siento la tarea de quien escribe aquí, con serenidad pero sin renunciar a la fuerza, dejando que esas formas de aceleración acontezcan, desde un decir con claridad (frescura, aire para con las cosas) que implica no llevarlas al túnel infinito de la imagen compleja, sino dejarlas sorprendernos otra vez, desde el vértigo de su mero aparecer, de su mera presencia al ser potentes, latentes, o volviéndose acción en ciertas líneas: ““y es toda la logística/ que necesita ese paisaje para /no esfumarse del todo”.

Por su parte los vehículos no dejan de aparecer, se tornan signo y paradoja de las aceleraciones. Varados, descompuestos, como casa provisoria o refugio alucinante. Dejan de aludir al movimiento –¿de qué serían sinécdoque los autos, en caso que lo fueran? ¿De algo perturbador y poderoso o de algo ínfimo y quizá por ello, improbable de nombrar, pero igual de importante?– para convertirse en un eje en torno al que todo se mueve: los ya mentados basquetbolistas, transeúntes, ex-flanéures y flaneures digitales en reposo, los y las meseras, las hojas que el viento levanta, detritos de lo que falta por hacer o se pospuso para siempre: el almuerzo que no llega en una cafetería olvidada, el popcorn por la garganta, las cosas que caen en el tiempo: la gravedad es la medida de su aceleración y así se despliegan: «como lo que habita/ en un segundo plano/ y exige de la forma/ otra resistencia».

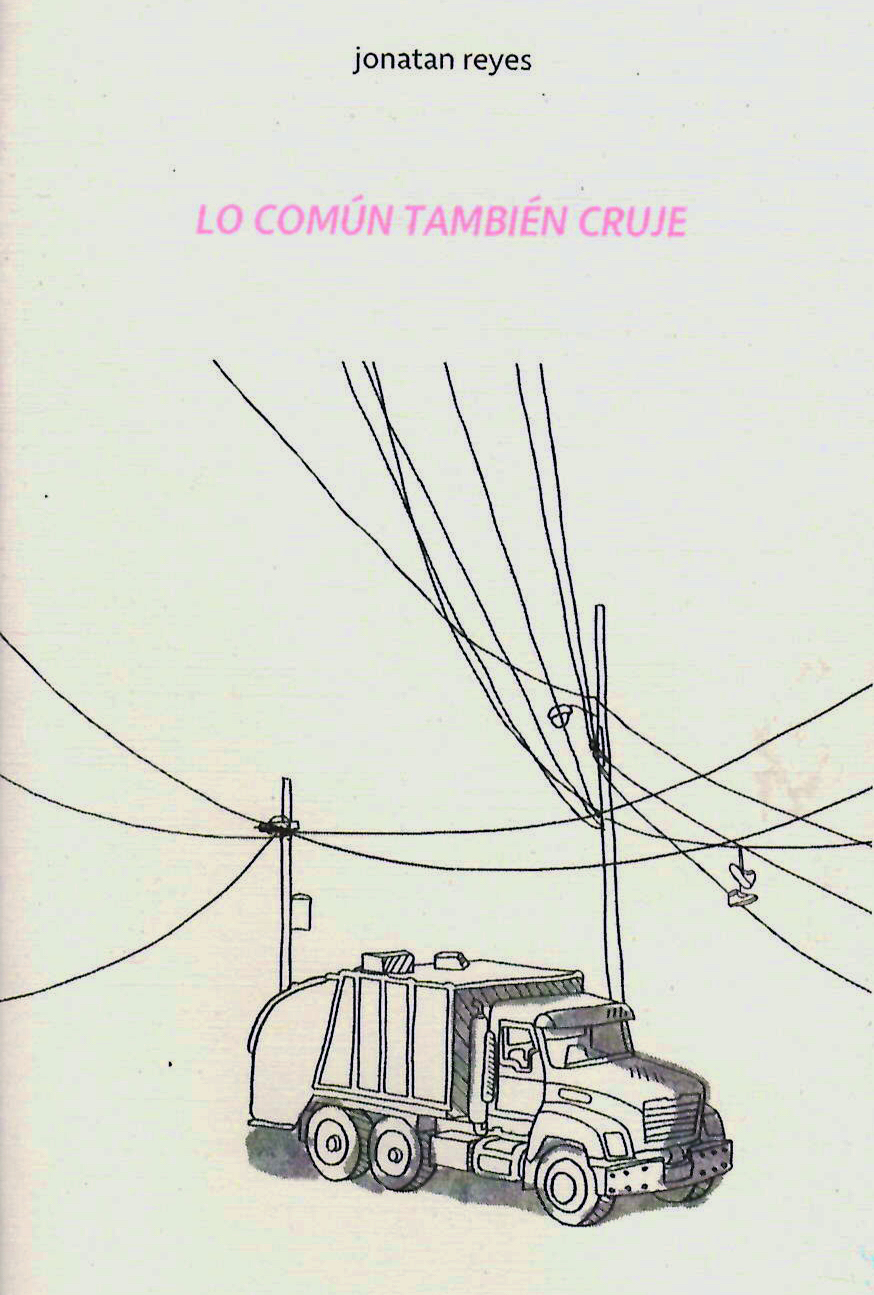

En mi lectura, el atractivo mayor de este volumen radica en su precisión, su brevedad y el mosaico de velocidades que pulsa; en su frescura para mostrar sitios y, con ellos, mundos que resultan de entrada ya opacos. La forma de enunciar propone también una reluctancia, que es a la vez otra forma de resistencia: no recurrir ni a la disección del poema desde el poema; no recurrir a la afirmación de una subjetividad diferenciada y demandante de una agencia desde un nicho filosófico-político-moral. Alejado de lo anterior, plantea una intensidad que se intuye en los versos del poema “1.14”: una máquina que ya nadie quiere, mas «cuando acelera/ para bien o para mal/ hay una parte del plan/ que ya no es la misma». Esa máquina toma al final la figura del camión de basura, compendio de todas las máquinas y espacios obsoletos que son protagonistas aquí. El camión de la basura es suma de todas las que se muestran en estos poemas; es su reflejo a la hora que llega y despeja espacios y momentos, libera el día que inicia o el día que se avecina, que luego se volverá a saturar de cosas que nos sirven –a pesar de que no queremos tomarlas en cuenta– y que serán sometidas en breve lapso a la misma desaparición, al mismo ejercicio de limpieza. En esa lógica es posible imaginarse, al menos especular, buena parte de los motivos y artificios, estrategias que se reinician y reciclan en los poemas que emergen día con día, hoy día.

El poema es, con alta probabilidad, otra máquina obsoleta. O no: quizá lo que leemos ahora como poema no sea sino una emulación espectral de dicha máquina obsoleta, montada en un complejo de nuevas máquinas digitales que hacen posible su simulacro, su transformación y devenires –un cyborg más entre tantos cyborgs que somos y los tantos que ya que nos custodian. O tal vez lo cierto sea lo primero: quizá la obsolescencia del poema es la que le permite pervivir: permanecer y afirmar su propia reluctancia bajo los modos y formas que nuestro tiempo le concede, desde su ser apenas-texto. No me queda claro si en el prodigio de estos poemas se hace a las cosas que hablen; pero al menos, al hablar entre y frente a ellas, ellas devuelven un eco, uno que nos acerca a la intuición de que tanto cosas y sitios, en sus modos silentes, eléctricos, banales o invisibles, son una contrapartida fundamental de todo cuerpo vivo. El final del callejón parece tener más sentido que una vista aérea de todo el complejo-ciudad, o como mejor clarifican estos versos: “el final de la calle parece / un pequeño suburbio, un lugar/ traspapelado que no quiere ceder/ aferrado con cierta maña a la/ posmodernidad. Pero en realidad / es solo un callejón sin salida/ con un McDonald’s abandonado/ cubierto de graffitis y de afiches/ ahora lugar de jangueo de punks.” Justo ahora, en la ciudad que estoy de tránsito, que es la misma que me vio nacer y crecer, pasa frente a la ventana precisamente un vehículo de residuos, pero uno desvencijado y de pequeña escala –no hace mucho impulsado aún por animales de tiro–, justo al medio día ardiente, sonando una campana para avisar de su presencia,y cuyo ritmo es también el de su relación tambaleante con los sistemas de salubridad pública. Lo material y mucho de lo humano se aferran, entonces, por voluntad o esclavizados, a lo posmoderno, a lo moderno, a lo antiguo, se mezclan y padecen remixes de múltiples relaciones de dominación e injusticia. El capitalismo cognitivo hiende, como una espiral que taladra voraz en el corazón de lo humano, pero al hacerlo reincorpora mucho de sus formas previas.

Me quedo con la imagen del callejón sin salida y con la aparición del astroso pick-up de recogida de residuos. Las ensamblo en una posible comprensión del poema, la que me ha sugerido tras su lectura lo común también cruje, en su virtud y belleza de entregarse a lo no-humano, de entramar con ellos distintas velocidades de desintegración, recomposición, de vincular distintos tiempos y momentums de palabra y pensamiento poéticos: intenso como la luz del último umbral de energía que emiten las cosas, antes de ser recolectadas por el vehículo industrial de basura, para volverse ruido que quiebra en la noche clara de la entropía.