Entre desobediencias, criminalidad y objeción por conciencia

No es mera casualidad que desde mitos fundacionales, textos dogmático-religiosos, cosmologías y la literatura surjan grandes narrativas sobre la persona desobediente, que en nuestra denominada cultura occidental alcanzó una culminación notable en la tragedia griega, y, en el caso de la cultura judeo-cristiana, en el propio Génesis –desde el momento en que Adán desobedece la directriz de Jehová quien le prohibió comer de la manzana del árbol prohibido. No obstante, más que la mera persona desobediente (por ejemplo, el caso de Adán antes mencionado, como también podría ser el de Caín), lo que interesantemente se configuró en la tragedia griega fue lo que siglos después catalogaríamos como la objeción por conciencia, que a diferencia de la desobediencia por razones de convicción, se fundamenta en razones internas –de carácter moral o religioso, principalmente– lo suficientemente potentes como para hacer del acto de infracción de la norma una acción imperativa sin la cual la persona se vería devaluada como individuo.

Este es el caso de Antígona, quien, tras conocer que Creonte prohibió tenazmente que el cuerpo de su hermano Polineces fuera enterrado según los correspondientes ritos funerarios, le comunicó a Ismene, su otra hermana, su deseo irrefutable de incumplir la norma decretada por su tío, el también rey de Tebas. A pesar de los argumentos de Ismene para convencer a Antígona de no incumplir el decreto, esta última afirmó que la ley divina se encontraba por encima de la ley de los mortales, por lo que su conciencia le obligaba a darle debida sepultura al cadáver de su hermano, acción por la cual fue condenada a morir en la ya icónica cueva de Tebas de la importante tragedia del siglo V a.e.c. atribuida al poeta ateniense Sófocles. Asimismo, Sócrates, inmortalizado por su discípulo más notorio, Platón, privilegió su conciencia sobre lo verdadero por encima de la normatividad ateniense. Aunque aceptó con vehemencia la mortal cicuta como cumplimiento del castigo proferido, no hay duda que sus apologías respecto a las acusaciones de corrupción de jóvenes y ateísmo fueron un desafío a las normas institucionales de su época, lo que lo convierte, junto a Antígona, en una especie de objetor por conciencia ya desde los albores clásicos de la civilización occidental.

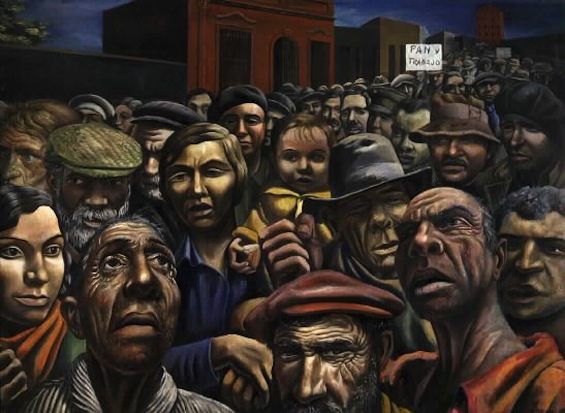

Estos ejemplos icónicos y ampliamente reconocidos por parte de los y las estudiosas del tema de la obediencia y, por ende, desobediencia al Derecho, se complementan con la presencia de innumerables casos a través de nuestra historia sobre acciones u omisiones que podríamos categorizar notablemente como objeciones por conciencia, utilizando un término que es claramente moderno. Desde los(as) mártires cristianos(as) que, por razones religiosas no sucumbieron a aceptar creencias paganas o la autoridad imperial romana durante los primeros siglos de nuestra era –principalmente desde el año 64 bajo el mandato de Nerón– y por ello fueron severamente castigados(as); los tantos musulmanes que han sido reprendidos y aniquilados por el hecho de no inclinarse ante reyes o señores porque sus creencias religiosas sólo le permiten dicho acto para venerar a su dios Alá, hasta los ya característicos incumplimientos con el servicio militar obligatorio en conflictos bélicos tan cuestionables y controversiales como la intervención de agresión de Estados Unidos en Vietnam –lo que se inmortalizó con la profusa utilización de eslóganes como “Fuck the Draft” y la condena del afamado boxeador Cassius Clay (Muhammad Ali al convertirse al Islam) por negarse al servicio militar por razones religiosas– y las reticencias por parte de Testigos de Jehová a las transfusiones de sangre aun cuando ello fuese necesario para salvarle las vidas, vemos un atlas humano cuyas dinámicas comunitarias y sociales se han visto fuertemente marcadas por la presencia de personas objetoras por conciencia. Esto, a pesar de los draconianos y nada anodinos castigos que la humanidad se ha inventado para reprender, con gran dureza, a aquellos y aquellas que por fuertes razones internas deciden no cumplir con una norma y atenerse al sufrimiento de la tortura y el mortal castigo.

Ya Wagner, en pleno siglo XIX, mediante su Gesamkunstwerk (obra de arte total), describió con gran sutileza cómo en la mitología germánica adaptada a su célebre tetralogía teutónica Der Ring des Nibelungen (El Anillo del Nibelungo), el supremo dios Wotan, en la ópera Die Walküre (La Valquiria), reprendía dolorosa y afectuosamente a su hija y guerrera más querida, Brünhilde, por incumplir con su orden divina. Contrario a lo originalmente deseado por el dios, la esposa de Wotan, Fricka, lo convence para que castigue con muerte al héroe Sigmund luego de haber cometido este último adulterio e incesto con su hermana Sieglinde, orden que le comunica Wotan a Brünhilde como máxima guerrera defensora del Walhalla (el olimpo de los dioses nórdicos). Luego de percibir el amor tan genuino que emergía de Siegmund y Sieglinde, quienes son los padres del épico héroe germánico Siegfried, Brünhilde decidió salvar a Siegmund durante la batalla contra el guerrero Hunding, el esposo de Sieglinde, pero Wotan interviene y cae mortalmente derrotado el héroe welsungo, aunque Brünhilde logra salvarla a ella y al hijo que llevaba en el vientre. Por tal razón, en una de las escenas más sublimes y dramáticas del repertorio operístico alemán, al final del tercer acto, en la famosa Abschied (despedida) de Wotan a Brünhilde, con todo el pesar y el sufrimiento de quien no es libre para realizar lo que desea, el dios supremo castiga a su hija por su desobediencia y la condena a permanecer dormida sobre una piedra rodeada por fuego hasta que algún héroe que no haya experimentado el miedo la libere.

Con esta magistral demostración de castigo sublime, Wagner desarrolla al personaje de Brünhilde que, pese a existir una clara orden por parte de Wotan para que propiciara la muerte de Siegmund, y con clarísimas reminiscencias de la tragedia griega, se opone al cumplimiento de la orden decretada en virtud de un interés divino mayor y más genuino –la propia voluntad de Wotan de que Siegmund siguiese con vida–. Con este castigo y despedida, también se apunta a que la desobediencia cometida por razones de conciencia, aquella que se ha deliberado internamente y se decide incumplir con la norma porque es imperativo que prevalezca la decidida por la conciencia de una persona autónoma (lo que, en efecto, no caracteriza a Wotan, quien admite lastimeramente que no es totalmente libre), usualmente puede recibir un trato diferenciado respecto a otras modalidades de desobediencia como la delincuencia por convicción o la desobediencia civil.

¿Es deseable este trato diferenciado a este tipo de desobediencia? ¿Trataremos igualmente al delincuente común que a la persona objetora por conciencia? ¿Al la desobediente civil que al delincuente por convicción o a la persona objetora por conciencia? Previo a ello, es propio delimitar al menos estas tres modalidades de desobediencia a los efectos del posible tratamiento diferenciado por parte del Derecho penal, quien ha colonizado en gran parte el monopolio del castigo a las acciones u omisiones reprochables de desobediencia al Derecho.

II.

El primer intento en realizar un tratamiento diferenciado a la delincuencia por convicción –que incluía originalmente la delincuencia por conciencia u objeción por conciencia– la realizó Gustav Radbruch en la conformación del párrafo 71 de proyecto de Código penal alemán de 1922, cuando era Ministro de Justicia de la entonces República de Weimar. Con esta propuesta, Radbruch buscó introducir en el sistema penal alemán una categoría criminológica que hiciera posible que no se penalizara a una persona que habría actuado según sus convicciones o conciencia (utilizados los términos indistintamente). Esto, porque aunque tanto el delincuente común como el delincuente por convicción admiten la dignidad (validez) de la norma quebrantada o no obedecida, el primero se encuentra, en el criterio de Radbruch, en contradicción consigo mismo –lo que conllevaría que el Derecho penal se sobrepusiera como su yo más superior–, mientras que el segundo, el que obra según su conciencia, no se halla en contradicción consigo –sino que se obedece y se reafirma como individuo autónomo mediante su acción u omisión–, por lo que el Derecho penal no tendría que sobreponerse como un yo superior ante este escenario.

A partir de la idea de Estado democrático que tenía el entonces iuspositivista Radbruch –quien interesantemente luego de los crímenes y genocidio perpetrados por el nacionalsocialismo en Alemania asumió un criterio supralegal para justificar la punición retroactiva de los criminales nazis–, y de las ideas del criminólogo italiano Enrico Ferri y el notorio penalista determinista Von Lizst, esta diferenciación creada por Radbruch abre el paso para que el Derecho penal identifique como categorías criminológicas diferenciadas a quien comete un delito sabiendo lo legítimo de la norma infringida, y a quien desobedece una norma penal porque así se lo dicta su conciencia en virtud de su moral o religión. Ello facilita la plausibilidad de que una persona, ante la ponderación entre lo dictaminado por su conciencia y la fuerza obligatoria del cumplimiento de una norma jurídica, entienda que prevalece la primera, lo que implica que para ese individuo la norma positiva no está legitimada por la moral individual y, por ende, es correcto o preciso incumplirla o desobedecerla.

Derrotada la República de Weimar y llegado el Tercer Reich al poder en Alemania, la discusión sobre el tratamiento diferenciado a la delincuencia por convicción se mantuvo en un limbo jurídico hasta la década de 1950, en la cual se retomó la misma por parte de la Gran Comisión para la reforma del Código penal de 1959, pero con la conclusión de que, en virtud de varios planteamientos ético-políticos, el tipo crimonológico de delincuente por convicción (o por conciencia) no merecía un trato diferenciado al del delincuente común. La voz disidente más importante ante esta determinación fue la del reconocido finalista Hans Welzel, quien, partiendo de las exigencias que se habían llevado a cabo en el Tribunal de Nürnberg –específicamente la pretensión del Tribunal para que los acusados nacionalsocialistas no hubiesen obedecido ciegamente las órdenes de sus superiores y hubiesen analizado éticamente los efectos que tendrían realizar las mismas– concluyó que si se exigía esto para los referidos funcionarios, de haber un actor que a partir de su conciencia entendiese que la norma que debería cumplir es un injusto legal en contradicción con su conciencia, era legítimo no considerarla como fuente de obligación. Ello conllevaría un trato diferenciado en la aplicación de la pena a raíz de un reconocimiento del Estado de la validez que representa la actuación u omisión por conciencia.

No obstante, es importante destacar que es con Welzel cuando surge la importante diferenciación entre el delincuente común (o ahora por convicción) y el delincuente por conciencia. A diferencia del delincuente por convicción, quien obedece de ordinario una orden ciegamente, el objetor por conciencia ha realizado un ejercicio de razonamiento en el cual ha ponderado el conflicto ético entre su criterio político, moral o religioso y la norma que debe ser obedecida. Dicho así, el autor por convicción, más parecido a un fanático ideológico, contrastaría elementalmente con el delincuente por conciencia, quien decide no obedecer una norma por el fuerte conflicto ético que ello representa en su conciencia –sin entrar en estos momentos en la compleja tarea de diferenciar cómo se han desarrollado las versiones de conciencia para efectos penales. A partir de esta diferenciación, la dogmática jurídico-penal alemana –y las jurisdicciones fuertemente influidas por ésta– han realizado esfuerzos realmente complejos de fundamentación político criminal sobre el tratamiento diferenciado entre la delincuencia por convicción y la delincuencia por conciencia. La primera, mayoritariamente, la doctrina entiende que no debe recibir un trato diferenciado por parte del sistema penal, mientras que la segunda, un grupo notorio de la doctrina concluye que sí debe recibir, a partir de fundamentos ético-políticos, un tratamiento diferenciado (lo que redunda en penas más benignas o el surgimiento de causas de justificación o de exculpación, mayoritariamente).

A partir de esta discusión, y de la que obviamos involuntariamente por razón de espacio, podemos aproximarnos a una definición básica de objeción de conciencia que se enmarca en las discusiones actuales sobre el tema –las cuales son bastante profusas, de hecho–. En efecto, las características neurálgicas de la objeción de conciencia son: (1) surge como contenido o decisión del ámbito más interno del ser humano, el cual conforma las características más elementales de la personalidad de un sujeto; (2) versa sobre diatribas o controversias estrictamente de carácter moral o ético que se enmarcan en ámbitos tanto religiosos como laicos, y (3) crea una obligación férrea, universal e imperativa de tal naturaleza que obviarla constituiría dialécticamente la negación de un carácter intrínseco de la personalidad del sujeto. Como se ve, y ante la ausencia de una regulación normativa que viabilice el tratamiento de la persona objetora por conciencia en nuestros ordenamiento jurídico1, de ordinario, la delincuencia por conciencia podrá ampararse en principios constitucionales como la libertad ideológica, de conciencia o religiosa, o incluso en la libertad de expresión (según sea el caso de cada jurisdicción). Que sea deseable en este tipo de caso de objeción de conciencia, como la negativa a prestar el servicio militar por razones morales o religiosas, o la refutación a recibir transfusiones de sangre por parte de Testigos de Jehová, o la objeción a recibir alimento o asistencia médica durante una huelga de hambre por parte de confinados o confinadas, etc., una regulación taxativa para reconocer una diferenciación de trato ante un delito común o por convicción, creo que sí.

Ahora bien, y teniendo un horizonte un tanto más claro sobre qué atisbamos cuando nos referimos a objeción por conciencia y a delincuencia por convicción, es preciso diferenciar a ambos de otra modalidad de desobediencia al Derecho muy utilizada en nuestros Estados de derecho o jurisdicciones: la desobediencia civil. Dicho concepto, de hecho, se suele asociar irremediablemente con la obra Civil Disobedience (1848), del norteamericano Henry D. Thoreau, como parte de sus esfuerzos por fundamentar teóricamente su protesta práctica de no pagar impuestos al gobierno de Estados Unidos por sus acciones bélicas, en ese periodo histórico, contra México, así como la perpetuación del sistema esclavista en dicha nación. Ya en esta aproximación podemos encontrar un carácter político que no vemos en los casos típicos de objeción de conciencia. Según Rawls, a quien también se suele tomar de acicate para comenzar a abordar el tema, la desobediencia civil, a partir de su teoría de la justicia, es “… un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno”2. Cohen, por su parte, se aproxima a esta definición al describirla como “… un acto de protesta pacífico, deliberadamente ilegal, ejecutado de forma consciente y pública. Puede tener como objeto la ley o políticas gubernamentales o aquellas de cuerpos legales privados cuyas decisiones tienen graves consecuencias públicas”3.

Bajo esta misma línea, Dworkin, en su trabajo temprano de Taking Rights Seriously, en una primera aproximación al concepto de desobediencia civil, la define como un mecanismo político mediante el cual un ciudadano protesta en contra de la validez de una norma que es dudosa e injusta porque contraviene un principio de justicia, equidad o libertad.4 Dicho esquema, aunque más diferenciado y precisado, Dworkin lo desarrolla en su libro A Matter of Principle, en el cual, para efectos tanto de la objeción de conciencia como de la desobediencia civil, vislumbra estos mecanismos de desobediencia dentro del orden político y guardando fidelidad a los principios de justicia que los sostiene, no intentando cambiarlo –como lo es la desobediencia revolucionaria (muy atada en el siglo XX al concepto de dictadura revolucionaria de Carl Schmitt). Por tal razón, en esta obra más reciente, la controversia que Dworkin plantea es si bajo estos mecanismos nos encontramos ante un acto ilegal, de legalidad dudosa o ante la defensa de un derecho de la comunidad correctamente entendido.5

Bajo las premisas liberales de Rawls y Dworkin, la persona desobediente civil –al igual que la persona objetora por conciencia– se aferra al orden político mediante un pacto de fidelidad al mismo, y utiliza el mecanismo político de desobediencia civil con el objetivo primordial de hacer valer precisamente los principios –en especial los principios constitucionales– en los cuales se erige el propio orden político que es objeto del acto de protesta. Por otro lado, para Arendt, mediante una visión más amplia de lo que es la desobediencia civil, ésta emerge cuando precisamente los canales políticos no son suficientes para satisfacer un reclamo público y político por parte de un grupo de ciudadanos.6 Dicho fenómeno de desobediencia al Derecho, eminentemente político y protagonizado por minorías organizadas, a diferencia de la desobediencia criminal, deja al descubierto una clara pérdida de autoridad por parte de la ley o el Derecho, mientras que la desobediencia común o criminal es reflejo de una erosión en la eficacia de seguridad pública del Estado. Realizar una equivalencia entre ambas sería, claro está, un grave error.7 Habermas, por su parte, abunda en lo que Arendt denominó como pérdida de autoridad de la ley, principalmente bajo su esquema prospectivo, no descriptivo, de Estado constitucional y democrático de Derecho legitimado mediante la ética discursiva, y define la desobediencia civil como aquellas actuaciones que formalmente son contrarias a Derecho, o ilegales, pero que se llevan a cabo al amparo de fundamentos y principios legitimarios comúnmente compartidos en la comunidad política.8 Si existen las vías democráticas de participación ciudadana en las cuales se pueda cuestionar la validez de una ley o norma, las mismas deben ser utilizadas como herramientas políticas, pero si esas vías –como advertía ya Arendt– se han cerrado, la desobediencia civil sería un mecanismo óptimo para atacar una ley o norma carente de legitimidad política.9

A partir de estas definiciones mencionadas que la teoría y filosofía política nos han dado sobre el concepto de desobediencia civil, es propio delimitar esta categoría de desobediencia con el objetivo de contrastarla con la objeción de conciencia. En efecto, podemos definir básicamente desobediencia civil como aquella infracción pública, no violenta, directa e indirectamente10, a la ley o norma deslegitimada, de carácter y finalidad eminentemente política, que, aunque sin la intención de derrocar el Estado de derecho en el cual emerge, tiene como último propósito que se derogue o enmiende la ley o norma quebrantada –u otra que sirva como base para la desobediencia– bajo principios eminentemente éticos y de justicia.

Ahora bien, para el Derecho penal hay unas diferencias entre la desobediencia civil y la objeción de conciencia que son pertinente destacar, sin agotar las posibilidades de que existan otras más complejas que se puedan abordar en otros momentos. Primeramente, hay que establecer claramente que la desobediencia civil siempre será ilegal; siempre dependerá su eficacia como mecanismo eminentemente político de la contradicción que cree ante el ordenamiento jurídico. La objeción por conciencia, sin embargo, al poder ser una acción en virtud de un principio constitucional o estatutario, no siempre se considerará como ilegal en términos de clasificación jurídica. Por ende, perfectamente podría darse el caso de que, mediante un proceso penal, se presenta la defensa de debido cumplimiento con un derecho o principio constitucional, y que la persona sea absuelta por entenderse que ello constituía una causa de justificación del acto o de la omisión, por ejemplo.

En segundo lugar, la desobediencia civil se suele caracterizar por ser pública. Dicho mecanismo utiliza la publicidad, a su vez, para no sólo vindicarse como herramienta política, sino para aumentar su eficacia y efectividad. Entre más participación e implicación de terceros en el acto de protesta, de ordinario, más efectiva podría ser la desobediencia civil como protesta. La objeción por conciencia, sin embargo, se remite al interior del individuo, a lo íntimo de la persona, sin la necesidad de buscar algún apoyo de terceros para que una norma o ley no le aplique a la persona objetora (se desarrolla más en el ámbito privado que en el público). En tercer lugar, la objeción por conciencia – quien se basa en principios morales, religiosos o de otra índole (debate abierto), y no en intereses políticos – no persigue modificar o erradicar la ley o norma que objetada, sino sólo que no le aplique a su caso en particular. La desobediencia civil, por el contrario, se fija el objetivo de que la derogación o enmienda a la ley o norma protestada aplique generalmente. En cuarto lugar, el nivel de obligatoriedad que ostenta la objeción de conciencia remite a un deber moral absoluto e ineludible, mientras que dicho vínculo, a ese grado, no se da en la desobediencia civil (principalmente porque no ocurre esa ardua lucha interna entre la conciencia y la obediencia a la norma).

En quinto lugar, podríamos situar a la desobediencia civil como último recurso político luego de haber utilizado y agotado las demás vías políticas de acción, para llevar a cabo un reclamo político, lo que la caracterizaría como un mecanismo excepcional. Por el contrario, la objeción por conciencia no tiene que agotar remedio alguno para manifestarse tan pronto se cree el conflicto de conciencia al tener que obedecer una norma que está en contradicción con su conciencia.11 Con estos puntos diferenciales, podemos analizar situaciones de hechos que, aunque no tan claras, se enmarcan o en una u otra categoría criminológica. Pero también podemos reconocer que confundirlas sería un error que, aunque muy común en nuestro espacio público, podría conllevar injusticias no propias de sistemas penales concientes de su papel preponderantes en nuestros Estados de derecho constitucionales y democráticos.

III.

¿Cuál es la importancia práctica de la diferenciación entre estas tres categorías? Sin duda la diferencia en tratamientos –principalmente por parte del Derecho penal, muy atado en este caso al Derecho constitucional– es (o debería ser) imperativa para sociedades que no se basan exclusiva y superfluamente en el mero ejercicio binario legal/ilegal –tan bien desarrollado en la teoría de sistemas de Luhmann– al categorizar un fenómeno delictivo con características muy contrastables, de otro que representa lo común y fundamenta la necesidad de seguir manteniendo un Derecho penal en nuestras sociedades. Usualmente es común escuchar en los medios personas –incluyendo altos dirigentes políticos– que equiparan rauda y tenazmente algún tipo de protesta de carácter político con algún acto u omisión criminal común. Esto, principalmente, se suele dar con el caso de la desobediencia civil, la cual por su característica intrínseca de pública y política, es susceptible de ser atacada de inmediato como cualquier otro tipo de fenómeno delictivo más, como un mero robo, escalamiento, asesinato, etc., lo que significa devaluar su carácter político.

No obstante, para algunos y algunas suele ser contraintuitivo que el sistema de justicia criminal compare y equipare en tratamiento al o la estudiante huelguista que participó de un acto de desobediencia civil –el cual cumple con los elementos ya esbozados en este escrito–, utilizando dicho mecanismo con el objetivo de que se derogue una ley o norma ilegítima (al parecer del grupo y personas que protestan), con un delito común patrimonial como lo podría ser una apropiación indebida o ilegal, mucho más si la pena es exactamente la misma y las condiciones de cumplimiento de ésta son exactas. Esto no sólo lo vimos durante el proceso de protestas estudiantiles en el sistema de la Universidad de Puerto Rico hace unos años atrás (y lo hemos visto reiteradamente a través de toda la historia de nuestra primer institución pública universitaria) –y lo seguiremos viendo, pronostico–, en el cual muchos y muchas de los y las estudiantes eran clasificados(as) por parte de las autoridades gubernamentales como criminales o, en algún afán de hiperbolizar el acto o la omisión, como mercenarios a sueldo –probablemente de los enemigos que haya creado y utilizado la administración de turno–, sino también en la multitudinaria, diversa y heterogénea lucha contra la Marina de Estados Unidos en la Isla Municipio de Vieques.

Claro que la persona desobediente civil se merece –porque así lo busca, precisamente– una reacción punitiva por parte del Estado que percibe al Derecho lacerado e infringido, y si no existiese ese reproche estatal probablemente la efectividad del mecanismo de desobediencia civil sería menguada o aminorada ante su exposición y simbología pública –algo que creo que jugó un papel preponderante durante los actos de desobediencia civil de la comunidad afroamericana en el sur de Estados Unidos, especialmente durante la década de 1960, o las protestas pacíficas y civiles de Gandhi a favor de la independencia de la India–. Sin embargo, es importante reconocer que basarse en una equiparación de desobediencia criminal, como la llamaba Arendt, a la desobediencia civil –más aún cuando ésta surge como parte de un acto de protesta política amparada por varios principios constitucionales, como la libertad de expresión– es un error plenamente injusto que debe dejarse atrás como un vestigio de un desarrollo jurídico en estado de extinción. No son equiparables ni tampoco lo podrán ser en un Estado de derecho democrático que proteja la protesta como elemento intrínseco a la democracia misma. Tampoco se trata de ser magnánimo e ingenuo y absolver a cualquier desobediente, porque como ya se anunció, probablemente ello repercutiría en un decrecimiento del efecto que podría tener la desobediencia civil como mecanismo político, sino de –por parte del Estado– ser concientes de la importancia que cumplen ciertos principios constitucionales en un acto u omisión de desobediencia civil, lo que podría repercutir en el tipo de pena otorgada a quien realizó u omitió el acto con un evidente objetivo político.

¿Es deseable que se regulen los actos u omisiones de desobediencia civil en nuestro ordenamiento jurídico? No lo creo. La ilegalidad de la desobediencia civil es parte integral de su concepto como herramienta política, por lo que la aceptación de la pena –que insisto, debe ser la más benigna posible (su cumplimiento) dentro del delito cometido– es un riesgo muy razonable que asume el o la desobediente civil. Otro es el caso de la persona objetora por conciencia. En esta, la persona no utiliza su acto u omisión como parte de una protesta política pública y no violenta, sino que el acto u omisión es consecuencia directa e ineludible (en gran parte) del conflicto de conciencia que se crea entre principios morales o religiosos y el cumplimiento de determinada norma o ley. Este caso es muy diferente, principalmente –además de las diferencias ya señaladas– porque la objeción por conciencia puede perfectamente estar amparada por algún principio o derecho constitucional que haga del acto u omisión un suceso justificado, no culpable o, en algunos casos, atípico –que no se adecua al tipo penal que se le imputa–. Quizá sean estos los casos más difíciles de tratar, porque en los casos de desobediencia civil no hay un grado de incertidumbre de si se cometió o no la infracción normativa, pero en el caso de la objeción por conciencia sí, y bajo una peligrosa zona gris.

La negativa de una persona a participar en un conflicto bélico por razones religiosas o morales; la inacción por parte de un personal médico a la realización de un aborto en virtud de sus convicciones religiosas o morales; el desistimiento a recibir alimento por parte de confinados o confinadas en plena huelga de hambre (la cual podría ser también desobediencia civil), o de la transfusión de sangre por parte del padre, madre o tutor o tutora de un niño Testigo de Jehová cuyo tratamiento para salvar la vida incluye necesariamente la transfusión sanguínea, son ejemplos muy complicados de personas objetoras por conciencia que son procesadas penalmente por haber obedecido su conciencia (no su convicción como lo atendimos anteriormente) en vez de la ley que entienden no les debe aplicar a ellos porque no la van a cumplir sin antes experimentar un conflicto interno de importantes proporciones. En este caso, y caso a caso, creo que sí es deseable no sólo la correspondiente diferenciación de los demás tipos de desobediencia, sino la inserción en los ordenamientos jurídicos de vías democráticas en las cuales una persona objetora por conciencia no se vea obligada a realizar u omitir un acto que la negaría como persona autónoma y libre.

El caso se complica en sociedades pluralistas y cosmopolitas donde la heterogeneidad cultural y religiosa impera. Perfectamente puede ocurrir el caso de un musulmán reprendido penal o civilmente por no utilizar un casco cuando conduce su motocicleta al entender que debía privilegiar la utilización del turbante en vez del cumplimiento con la norma de tránsito; de la mujer musulmana que utilice la burka por razones religiosas en vez de obedecer una norma que exija que no se tenga todo el cuerpo cubierto, o el más complicado caso de aquella madre o padre que es penalmente perseguido por delitos de mutilación al haber cumplido con una hija el controversial rito de ablación femenina que varias culturas religiosas todavía preservan. ¿Juzgaremos igual a una madre o padre africano inmigrante que haya consentido la ablación femenina a su hija porque de esa forma no sólo la criaron a ella, sino que es lo normal en su sociedad en virtud de sus religiones, que a una madre o padre europeo que conscienta a que le realicen la oblación femenina a su hija? Estos debates están vivos y desarrollándose, especialmente en regiones como Estados Unidos o países de la Unión Europea, y sus consecuencias ético-políticas son de una relevancia y urgencia notable.

Este panorama es sin duda complicado, pero conviene tener presente que no todo fenómeno delictivo –originalmente percibido como delictivo– debe ser tratado de igual manera según las categorías criminológicas antes expuestas (de las cuales hay más, sin duda). Conviene, además, pensar el trato diferenciado de objetores por conciencia como un reconocimiento de la autonomía individual que pueda tolerar la sociedad como colectivo. Es decir, ¿cuánto está dispuesta la sociedad a tolerar que un médico o personal médico se oponga a realizarle un aborto a una mujer que ha consentido y ha querido el procedimiento, pero que al no hacérselo por razones religiosas sufre graves daños a la integridad física o la pérdida de la propia vida? Consideraciones ético-políticas –y cómo no, de política criminal– son las que deberían abordar este tipo de fenómeno que cada vez más aparece ante la progresiva proliferación de más tipos penales en nuestros ordenamientos jurídicos.

El Wotan wagneriano que hizo de la pena de Brünhilde una sanción menos severa de la que probablemente pudo haber tenido prevista, representa ese soberano que es conciente de lo ocurrido ante el incumplimiento de una norma. Ese soberano o Estado, en nuestra modernidad, que le da importancia a las razones que una persona ha tenido para incumplir con algún mandato preceptuado mediante una norma. Razones que, a su vez, vindican a un ciudadano o ciudadana como una persona libre y autónoma ante un Estado que en su fundamento mismo lo limita mediante la utilización y desarrollo del Derecho. De desobedientes están plagadas las páginas de nuestra historia como sociedades. Gracias a la desobediencia hemos arribado progresivamente a Estados un tanto más justos, pero que todavía distan mucho de serlos completamente. No cometamos el error de seguir equiparando ciegamente lo que podría hacernos una sociedad más democrática y respetuosa, pero tampoco seamos lo suficientemente ingenuos para tolerar lo que niega la democracia y el respeto a la autonomía personal misma.

- Así, por ejemplo, la Constitución de España de 1978, en su Art. 30.2, sólo regula la objeción de conciencia al servicio militar, pero más ningún supuestos de hecho en concreto. [↩]

- J. Rawls, Teoría de la justicia, 1971, p. 401. [↩]

- Cohen, Civil Disobedience, 1971, pp. 39-40. [↩]

- R. Dworkin, Taking Rights Seriously, 1977, p. 212. [↩]

- R. Dworkin, A Matter of Principle, Oxford Uni. Press, 1986, p. 116. [↩]

- H. Arendt, Civil Disobedience, en Crisis of the Republic, US, Mariner Books, 1972, p. 74 [↩]

- Id. [↩]

- J. Habermas, La desobediencia civil: piedra de toque del estado democrático de Derecho, en Ensayos políticos, 3ra ed., 1987, p. 55. [↩]

- Id., p. 55. [↩]

- Nos referimos a que es una infracción directa cuando se infringe la norma que se está atacando o protestando políticamente, o la que se desea derogar o enmendar, según sea el caso. Una violación indirecta de la norma, por otro lado, sería cuando se infringe otra norma o ley que no es la que se desea atacar mediante el mecanismo de desobediencia civil. Este último es el típico caso en el cual se infringe una norma de circulación o de tránsito en las vías públicas del Estado, como parte del acto de la desobediencia civil, con el propósito de que se enmiende o erradique una norma de, por ejemplo, recortes en la seguridad social. [↩]

- Véase L. Jericó Ojer, El conflicto de conciencia ante el Derecho penal, Madrid, Ed. La Ley, 2007, pp. 109-114. [↩]