Jazmines y cortinas de murallas: dos españolas visitan San Juan

Doña Luisa Borrás y su hija María Antonia Ramis Borrás (Circa 1879).

María Luisa Borrás y Llacer llevaba 12 años de viuda, en Santa Margarita, Mallorca, y hacía malabares para seguir viviendo como le correspondía, aconsejada en asuntos de herencia y bienes por sus parientes, sobre todo su hermana menor María de Montserrat y el esposo de ésta, el abogado Juan Ribas, pero estaba tocando fondo. Su hijo Francisco, de 17 años, estudiaba en el Colegio Santo Tomás de Aquino en Inca, hospedado en casa de su hermana. Su hija María Antonia, para entonces de unos 12 años, acompañaba a María Luisa en todo, habiendo quizás cursado algunos años en una escuelita para niñas donde le enseñarían los rudimentos de escritura, lectura y matemáticas, y mucha doctrina católica además de bordado, calado y costura para cuando se desposara.

Debe de haber caminado una y otra vez las calles que ni llegó a pisar, ni al parecer le interesaron a la otra española, la princesa que con tan rimbombante despliegue fue recibida por los capitalinos.

La falta de dinero en efectivo que sufría María Luisa le angustiaba cada vez más. Sus hermanos sencillamente le enviaban poco o nada de lo pactado hacía años cuando ella recibía algo de lo que en derecho hereditario le tocaba, más lo de las inversiones de su marido Guillermo Ramis Estelrich con los Borrás Llacer en la Hacienda Santa Catalina en el pueblo de Caguas, Puerto Rico. Ésta había ido a quiebra en 1878, pero eso no impedía que estuviera boyante; sus hermanos vivían muy bien y la hacienda, en 1888 había concursado en la Feria de Barcelona y había ganado medalla de plata por sus rones de excelencia.

Gerónima Ginart, viuda de Bartolomé Borrás, el hermano mayor y fundador de la Santa Catalina, mantenía una cordial relación con su cuñada María Luisa. Visitaba Mallorca de vez en cuando y regularmente le escribía desde Puerto Rico y enviaba fotografías en la modalidad de “carta de visita” de ella y de sus dos niñas.

Algo andaba bien en esa hacienda pero sus frutos no le llegaban a las dos hermanas menores que vivían en Mallorca. Probablemente por eso, ya casi desesperada, mi bisabuela María Luisa decidió viajar a Puerto Rico a ver con sus propios ojos esa heredad, esas siembras, ese tren de carga, esa casa-hacienda, esos terrenos de cientos y cientos de cuerdas que con la caña florecida parecerían un mar de espuma, esa propiedad de la que emanaba, se suponía, si no una fortuna, sí el sustento suculento de los Borrás y Llacer.

Había que comenzar a buscar los baúles y maletas, los bultos y cestas para transportar sus atuendos: los vestidos de ella y su hija, porque no la iba a dejar atrás, los corsés de hueso de ballena, las botas de cuero, algún vestido mañanero de muselina o algodón, los sombreros y las cintas; algún traje de noche, los guantes largos y los cortos y, de paso, las peinetas y mantillas que esas mujeres españolas aún usaban con naturalidad.

Tengo un par de fotos de ella en esos tiempos, junto con muchas otras de amigos y familiares. Casi ninguna está identificada, y en algunos casos uno solo puede adivinar quiénes son hurgando en esos rostros que acaso heredan sus descendientes generaciones más tarde. Pero las fotos de ella son inconfundibles: siempre erguida, de mirada casi desafiante, aunque vulnerada; es una mujer en lucha perenne. Lo que no sabe es que permanecerá en lucha por el resto de su vida.

Mientras María Luisa manda a hacer copias de documentos para presentarse con todas las de la ley en la isla, otra española, domiciliada fuera de su patria, está preparando también su viaje, o acaso se lo están preparando porque ella ha accedido a emprenderlo. No es viuda, pero tampoco es madre que tenga que preocuparse por el futuro de sus hijos. Irá acompañada de su marido, que es más bien consorte y Puerto Rico será el primer puerto que su nave visite, más por obligación que por deseo, pues su meta ulterior es, como lo fue para muchos españoles durante la Conquista, la Tierra Firme de América.

Evaristo Fernández Alonso (1892), yerno de Gerónima Ginart vda. de Borrás, a quien María Luisa le otorgó el poder para representarla en Puerto Rico.

La Infanta Eulalia de Borbón embarcó en la primavera de 1893 desde Santander, en el buque Reina Cristina junto a su esposo el duque Antonio de Orleans, a la Feria de Chicago que celebraban los Estados Unidos con fanfarria porque significaba los 400 años de la llegada de los europeos a América, y en ese momento solo su filiación con Europa dotaba a los estadounidenses de raigambre, de orgullo de ser descendientes de la civilización de Occidente. España no era el país europeo favorito de los americanos, de hecho, en esos años ya había bastante roces entre ambos, pero era el país gestor del “descubrimiento” que se deseaba conmemorar, así que se les ocurrió mandar a pedir un miembro de la familia real, preferiblemente el heredero al trono, porque las ferias mundiales son para montar espectáculos. ¿Y qué mayor espectáculo podrían montar en Chicago para el entretenimiento de las masas que el de un futuro rey ataviado con uniforme y galardones y rodeado de la pompa decimonónica de una corte real?

Pero el gobierno español, evadiendo vulnerar la figura de su Alteza Real exhibido como un fenómeno de feria, buscó complacer diplomáticamente y, a la vez, más confundir a los estadounidenses, enviando a la “oveja negra” de la familia, que era rubia y de ojos azules, y hablaba con facilidad cinco idiomas: la Infanta Eulalia.

Se organizó así un viaje a Estados Unidos, con parada relámpago en Puerto Rico, varios días en Cuba y la estadía que correspondiese en el país anfitrión, viaje que quedó eternizado en las cartas que a diario la princesa escribió a su madre, la depuesta Reina Isabel II, y más tarde, en el diario que Eulalia publicó en inglés. Fue la única vez que miembro alguno de esa familia real puso pie en las Antillas mientras éstas fueron sus colonias; cinco años después las perderían. En sus reportes Eulalia contó a la reina depuesta de su llegada a la isla y del viaje que hizo a Río Piedras para almorzar en la casa de veraneo de los gobernadores. Estuvo aquí unas horas febriles para las que el país entero se preparó y gastó un potosí, y apenas unas pocas personas tuvieron acceso a ella. Todo lo que organizaron por semanas se fue limitando hasta convertirse casi en una copia fiel de las llegadas de los capitanes generales a la isla: un desembarco apresurado en la bahía de San Juan, un Te Deum en Catedral y un banquete. En este caso, además, un breve descanso, y ojos que te vieron ir. La única novedad de esa visita: un ensayo de electricidad para la Capital con cientos de bombillitas encendidas para iluminar su acto de salida, como si de una obra teatral se tratase.

En esa época el espacio junto a esa capilla estaba sembrado de jazmines cuyo aroma arropaba ese lado de la calle que sube a las escalinatas de la Barandilla, y cuyo perfume de seguro María Luisa disfrutó.

Gracias a ese parpadeo de historia antillana varios periodistas nos legaron su visión de San Juan en ese entonces. Uno que acompañó a la princesa la describió como una ciudad protegida por murallas y fuertes, hermosa, de casas blancas con puertas y ventanas verdes –como las de Mallorca y otros lugares del Mediterráneo, pienso.

Eulalia siguió hacia Cuba, donde causó furor porque para desembarcar en La Habana, se atrevió a ponerse un vestido azul, blanco y rojo. El capitán de la nave le señaló a su alteza que no podía bajar con esos colores, que eran los de la bandera de los rebeldes cubanos, pero ella insistió porque lo había traído de París, y quería estrenarlo. A muchos cubanos les pareció un gesto de solidaridad con su causa y aclamaron a Eulalia durante los cinco días que se reunió con gente común y con autoridades, tratando de ser lo más diplomática posible –según se le había instruido. Su viaje por Estados Unidos fue un éxito diplomático. Dondequiera que ella iba, la gente se arremolinaba a ver a una princesa de sangre real española, y ella cumplió con su rol. Su paso por Puerto Rico sin embargo, no tuvo mayores consecuencias aquí.

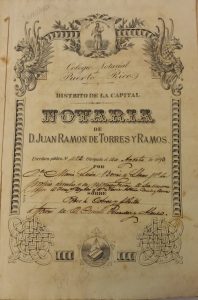

Poder notarizado

Tampoco las tendrá el viaje, unos meses más tarde, en pleno verano, de María Luisa Borrás vda. de Ramis, quien, cargando con su apesadumbrado corazón y acompañada por su hija María Antonia, llegó a la Capital a hospedarse en el número 23 de la Calle Fortaleza, casa de su cuñada Gerónima.

Su estadía en la isla debe de haber comenzado preguntando dónde había una iglesia para ir a su misa diaria, y del puñado de templos y capillas cercanas, no sé por qué presupongo que asistiría o a la San José, el patrono de los hogares, de quien ella era devota a más no poder, o a la capilla de San Francisco de Asís, a quien ella le rezaba todos los días por su hijo, nombrado en su honor.

En esa época el espacio junto a esa capilla estaba sembrado de jazmines cuyo aroma arropaba ese lado de la calle que sube a las escalinatas de la Barandilla, y cuyo perfume de seguro María Luisa disfrutó.

Amén de familiarizarse con la Capital, su estadía en la isla la llevó a conocer de cerca la Hacienda Santa Catalina, nombrada por sus hermanos en honor de la madre de todos ellos, Catalina Llacer, la valenciana, la que les legó a la mitad de sus vástagos esos rostros ovalados de frentes demasiado amplias y ojos profundos en sus cuencas y que todos llaman “de los Borrás” porque es el apellido paterno que llevan primero, pero que en realidad parece que es de los Llacer.

Luego de instalada algún tiempo, y habiendo visitado la hacienda, María Luisa debe de haber conversado con sus hermanos Pascual y Juan. Ese Juan, tan cercano a ella en edad, es el que luego más dura le hará la vida sin ella comprender jamás por qué.

María Luisa de seguro conoció la Santa Catalina y sus sembradíos, pero regresó a la Capital sin nada concreto de parte de sus hermanos. Entonces, en ese verano ardiente como son los veranos en esta Antilla, pensando en la batalla legal que se avecinaba, debe de haber caminado una y otra vez las calles que ni llegó a pisar, ni al parecer le interesaron a la otra española, la princesa que con tan rimbombante despliegue fue recibida por los capitalinos.

A veces ando por San Juan y llevo conmigo las fotos de esa bisabuela, y la de su cuñada Gerónima, la de la casona a la que llegó para desde allí comenzar su detectivesca, laboriosa y legal faena de exigir su parte de los bienes familiares, y trato de hurgar en su comportamiento.

Me gusta subir al 2ndo piso del restaurante que está en la esquina de la Plaza de Armas, entre las calles San Francisco y San José, los santos tutelares a quienes ella encomendó a su hijo toda la vida. De ahí se divisa perfectamente el edificio que sería Fortaleza 23, en la esquina de la San José, de donde ella a diario saldría para ir a misa. Cierro los ojos y la imagino: no muy alta, no sé si de paso decidido o lánguido, pero de pequeños pasos, de seguro, porque tenemos las botitas de raso negro con las que se casó, que muestran que sus pies eran diminutos. Elegante sí sería, creo, por el porte que muestran las fotos; de mirada penetrante con sus ojos oscuros, los que seguramente no miraban hacia donde no debía, sino hacia el frente, recatada como toda mujer bien educada de su clase. Iría pensando en cómo conmover los corazones de sus hermanos, cómo argumentarles para que le dieran lo justo a ella y a su hermana Montse. ¿Y cómo obligarlos a darle lo que les tocaba en ley por el finado Guillermo Ramis y el muy vivo aún Ramón Ribas? Cuántas promesas habrá hecho, cuántos rosarios rezado, cuántas novenas murmurado en la humedad tropical de esas iglesias ajenas, pero de olores compartidos por todos los templos católicos del orbe: el del incienso y el de la cera de velas derretidas, generados ambos por la costumbre que heredamos desde una antigüedad primitiva, de encender llamas y aceites en honor al Dios vivo y a la pléyade de santos y santas intercesores –tan numerosos e íntimos como los dioses menores de los romanos– cuyas bondades reclamamos desde hace 2000 años los cristianos católicos.

Tarjeta postal del Palacio de Santa Catalina. Finales del siglo XIX

Entonces, al fin, tomó una decisión; sin haber podido conseguir lo que se proponía de sus hermanos, el 14 de agosto salió de la casa señorial de la viuda de su hermano, acompañada del yerno de ésta, Evaristo Fernández y Alonso, y se personó en la notaría del abogado don Juan Ramón de Torres, donde le otorgó un poder absoluto a Evaristo para que le representara a ella y a sus dos hijos huérfanos de padre en todo litigio pendiente y por venir. No sé cuánto tiempo más estuvo ella en Puerto Rico; sí sé que ese lunes 14 de agosto, debe de haber sido uno de mucho calor, muchísimo, porque dos días después, el 16 de agosto el poderoso huracán San Roque arrasó con esta isla. Si a su marido le tocó vivir San Narciso en 1867, a ella le tocó este ciclón que reventó los barómetros en la Capital.

Es posible María Luisa zarpara de vuelta cuando la mar se calmara unos días después. Y quizás el día antes, en despedida, caminó la pequeña ciudad hasta la entrada de la Puerta de Santiago, la “puerta de tierra” con su imponente cortina de murallas y la fosa que proclamaba con su arquitectura colosal que ésta era aún una plaza fuerte militar. Levantando la vista, por última vez debe haber leído la cita del Salmo 127 que acompañó a los isleños por centurias, incisa en piedra sobre esa entrada: “Nisi Dominus custodient civitatem, frustra vigilat qui custodit”, “Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela quien la custodia”. Para la ciudad, como para ella, valía el mismo adagio: si el Señor no estaba de su parte, de nada valdría todo el esfuerzo que ella, como custodia de sus hijos, había hecho para velar por ellos. Entonces regresó a Mallorca, sin imaginar remotamente la tristeza que esta isla iba a causarle.

Capítulo 6 de El libro de las tías

© Derechos reservados.

A ser publicado por Ediciones Callejón