La parálisis infantil (polio) en Puerto Rico, 1928-1974

Esta es una colaboración entre 80grados y la Academia Puertorriqueña de la Historia en un afán

compartido de estimular el debate plural y crítico sobre los procesos que constituyen nuestra historia.

El estado de Nueva York declaró en septiembre de 2022 una emergencia de salud pública por la documentación de un solo caso de polio, la certeza de transmisión epidémica del virus y la amenaza de más casos de parálisis.[1] Ya en febrero de 2022 se habían anunciado dos casos en Jerusalén y el hallazgo del virus en las aguas usadas de Londres.[2] Esto, tras años de que la campaña global de erradicación arrinconara el virus en focos endémicos en Afganistán y Pakistán, pero con recientes brotes pequeños, esta vez por virus derivados de vacuna, en la República Democrática del Congo, Nigeria y Yemen.[3] Las epidemias de poliomielitis en Puerto Rico fueron un problema del siglo XX. Para que no se presenten en el siglo XXI es necesario recordar el daño que hicieron y cómo se logró extinguirlas.

La experiencia del Covid-19 nos ha preparado para este repaso, pues ha replicado la historia de la poliomielitis, en alta velocidad. Lo que tomó meses en el caso del Covid-19: el azote de grandes epidemias, la identificación del virus y su forma de transmisión, el reconocimiento de un síndrome “largo”, la influencia de un presidente en el control de la enfermedad, y el desarrollo de varias vacunas, tomó décadas en el caso del polio.

La historia de las epidemias de polio y su eliminación en Estados Unidos está bien documentada y los eventos clave están identificados.[4] Mi investigación, selectiva, ha tomado más de un año para definir la cronología y la intensidad de los eventos correspondientes en nuestra historia. Esta “búsqueda dirigida por lo ya conocido” ayuda a reflexionar sobre los paralelos y diferencias en Estados Unidos y en Puerto Rico, pero no permite aún documentar aquello que es diferente, imprevisible, o extraordinario en el caso puertorriqueño. Mi investigación ni pretende ni puede agotar la investigación histórica sobre polio en la Isla; aspira, sin embargo, a estimular estudios más extensos por otros investigadores.

Poliomielitis

La poliomielitis (“parálisis infantil”) resulta de la infección por poliovirus (hay tres tipos, identificados por número, 1-3), que se trasmiten por la vía fecal-oral (ano-mano-boca). Van de persona a persona cuando pequeñas partículas fecales entran a la boca por mala higiene, o por agua o alimentos contaminados con aguas usadas y no cocidos. La gran mayoría de estas infecciones causan poco o ningún malestar, pero otras resultan en la muerte de células nerviosas que mueven músculos. Esto produce debilidad o parálisis de extremidades y hasta del tórax, impidiendo la respiración espontánea. La polio afectaba especialmente niños, pero también adultos. Franklin D. Roosevelt perdió la movilidad de ambas piernas a los 39 años, en 1921. Fue luego gobernador de Nueva York, presidente de Estados Unidos y, como veremos, protagonista de la lucha contra el polio.

Cuando se dieron las grandes epidemias en Estados Unidos, la incidencia de la enfermedad contradecía las expectativas sanitarias, pues afectaba tanto o más las zonas rurales y suburbios de clase media o alta que a los vecindarios urbanos hacinados y los arrabales. Esto se atribuía a que, en los lugares de ínfimas condiciones sanitarias, los residentes se infectaban a muy temprana edad, lo que producía a la vez menos casos paralíticos y muchos inmunizados, mientras que, en lugares de mejor higiene, la infección ocurría a mayor edad, con más riesgo de enfermedad grave.[5] A primera vista, se podría sospechar algo similar en Puerto Rico. La mayor incidencia, de 1941 a 1960, coincide con las dos décadas de mayor aumento en la expectativa de vida en nuestra historia y con una curva ascendente en el crecimiento económico, especialmente tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estas epidemias presentan la paradoja de una tragedia dentro de una historia de éxito. Sin embargo, antes de aceptar la polio como una venganza o una ironía de la modernización de la higiene en la Isla, es necesario examinar el detalle de esa historia.

Epidemias de 1928 a 1946

Las noticias de una gran epidemia en Nueva York en 1916 pusieron sobre aviso a las autoridades sanitarias en Puerto Rico.[6] No llegó a la Isla, o los pocos casos pasaron desapercibidos, aunque el Departamento de Sanidad (ahora Salud) incluyó desde entonces la poliomielitis entre las enfermedades de notificación obligatoria. El número de casos (a base de diagnóstico clínico) sirvió para medir la actividad de polio en la Isla, y los Informes Anuales del secretario de Salud recogen esas estadísticas. Se documentan casos de 1928 a 1963 y el último en 1974.[7] Un comentario sobre la fiabilidad de los datos en 1928 es aplicable a los sistemas de vigilancia pasiva de enfermedades en toda época: “Los informes de casos son precisos pero incompletos [‘no están todos los que son’]; los de mortalidad son completos pero imprecisos [‘ni son todos los que están’].”[8] Además, los Informes Anuales documentan solo el aspecto epidemiológico, y en poco detalle. No permiten un análisis del impacto personal y social en los afectados y el personal que los atendió, ni de la influencia de factores como raza, marginación y pobreza.

Los primeros casos de polio aparecieron notificados en 1928 (8 en Vega Baja, 1 en Ciales, 1 en San Juan) pero los médicos que publicaron sobre el brote (Jesús Armáiz Algarín, médico local, y Eduardo Garrido Morales, el médico epidemiólogo del Departamento de Sanidad) encontraron personas con lesiones similares, ya crónicas.[9] Esto sugería que el virus había circulado en Puerto Rico en años anteriores. Armáiz y Garrido discreparon en cuanto al nivel económico de los afectados: para Armáiz, “todos […] niños pobres”; para Garrido, la pobreza no parecía factor de riesgo. Armáiz mencionó la relación de dos casos con parientes venidos de la ciudad de Nueva York 10 y 12 meses antes. Garrido descartó esa fuente de contagio, por el largo intervalo entre llegada de los viajeros y la aparición de la enfermedad (el periodo de incubación entre contagio y parálisis es 7-21 días). [10]

Los pocos casos en Naguabo en 1931 ameritan mención por un comentario de Simon Flexner, director del “Rockefeller Institute for Medical Research” en Nueva York y experto en polio. Le parecía que la poliomielitis “probablemente llegó de Nueva York en años recientes, y hay buena posibilidad también, pienso, que lo han traído pasajeros y tripulaciones más de una vez”.[11]

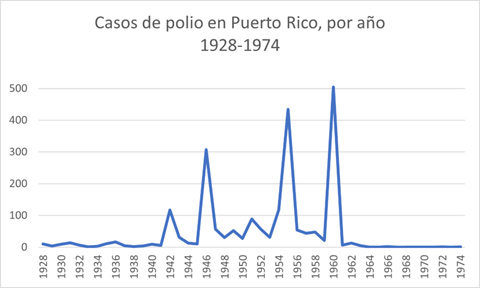

De 1928 a 1941 se notificaron 108 casos en total: el número anual, bajo y variable, no pasó de la veintena (1-17, promedio 8). La polio produjo epidemias cada vez mayores en las dos décadas siguientes: diez o más casos todos los años, y más de cien en 1942 (117 casos/ 7 muertes), 1946 (307/ 20), 1954 (118/ 6), 1955 (434/ 19) y 1960 (505/ 36). Como se verá, las campañas de vacunación detuvieron la trasmisión. Se notificó un total de 25 casos de 1961 a 1963; 2 en 1966 y el último en 1974.

Gráfica de polio

Casos de polio en Puerto Rico desde 1928 hasta 1974.

Sobre la epidemia de 1942, que produjo siete muertes en 1117 casos registrados,[12] un estudio de Leon B. Sheplan, cirujano ortopeda,[13] y Blanca H. Trelles, jefa del Negociado de Niños Lisiados del Departamento de Salud, indica que la opinión pública atribuía el brote a la presencia de soldados provenientes de Estados Unidos (era la época de guerra), que habían sido portadores de la enfermedad. Sheplan y Trelles analizaron los datos del Negociado y los casos de la epidemia para demostrar que la enfermedad no era nueva en Puerto Rico y que se habían notificado pocos casos en poblaciones cercanas a bases militares. Sugirieron, además, que en 1935 pudo haber un brote tan severo como el de 1942, no detectado porque entonces había menos facilidades diagnósticas y posibilidad de identificar afectados en áreas rurales remotas. En general, encontraron mayor incidencia en zonas rurales (parajes aislados y remotos) que en el hacinamiento de los arrabales suburbanos.

Los autores expresan la impotencia de los oficiales sanitarios (“la futilidad de empeñarse en controlar […] esta dolencia”), pues no hallaron contacto previo entre ninguno de los casos (muchos de los cuales residían en lugares apartados sin vecinos) y “el único factor influyente en el contagio que encontraron” fue la frecuencia de haberse bañado en una piscina de natación 3 o 4 días antes de la fiebre.[14] Ese hallazgo, inconsistente con una mayor incidencia en áreas remotas donde no había piscinas en 1942, sugiere que el factor de las piscinas apareció en algunas historiales médicos pero no en la mayoría. Provoca pensar si en las áreas rurales los oficiales preguntaron por chapuzones y baños en charcas y quebradas.

Tras la epidemia siguiente (1946) el Informe Anual del secretario también refleja esa “calle sin salida”: “El enorme aumento en incidencia de poliomielitis […] se debió a que […] era un año epidémico del ciclo” [de aumento y disminución]. Es decir, hubo epidemia, porque así es la enfermedad. El Informe señala que a la vez había una epidemia “in full swing” en Miami, Florida, y que, por el alto número de vuelos entre las ciudades, “una cepa del virus […] diferente a la endémica en Puerto Rico, puede haber sido importada de Miami y causado esta epidemia”. Sin embargo, enseguida añade que

esto es solo una posibilidad, pues la experiencia demuestra que poliomielitis, como el sarampión, ocurre en Puerto Rico – como en otros lugares – en ondas epidémicas cíclicas cada cuatro años aproximadamente, cuando el número de nuevos susceptibles favorece la trasmisión. Nuestra última epidemia ocurrió en 1942.[15]

La idea de que las epidemias de polio eran cíclicas también era prevalente en Estados Unidos (por ejemplo, cada 5 años en la ciudad de Nueva York) e iba acompañada por la característica estacional de epidemias en verano-otoño (patrón menos usual en los trópicos). [16]

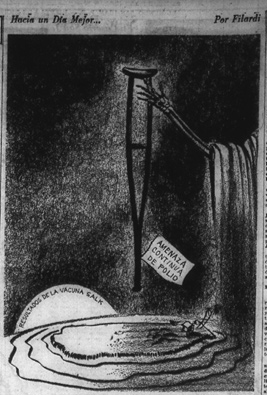

El carácter epidémico se hizo aparente en julio y “para agosto había adquirido las características de una ola epidémica que cubría toda la Isla.” El brote se originó en San Juan o sus alrededores y pasó rápidamente a otros municipios, “siguiendo la ruta principal de comunicación”. El 90% de los casos eran menores de 4 años. Las medidas de control (ahora las consideraríamos de remediación) eran el rápido aislamiento y tratamiento en hospitales de distrito de casos sospechosos y confirmados; instrucciones al público mediante prensa, radio y conferencias; y consultoría y cursos gratuitos a los médicos (bajo el auspicio de la Asociación Médica).[17] En agosto, un editorial de El Mundo criticó al Departamento por permitir el inicio de clases y, como se ve en la caricatura de Carmelo Filardi, por tolerar la ineficiencia del recogido de basura.[18]

Carmelo Filardi, El Mundo, 1946

Tratamiento

Todavía en nuestros días no hay medicamento que detenga o revierta la enfermedad. El tratamiento consiste en cuidar del paciente para hacerle sobrevivir la etapa aguda y recuperar la función motora. Durante las epidemias iniciales era prioritario mantener la respiración. No había respiradores ni entubación de pacientes, sino el “pulmón de hierro” (“iron lung”, inventado en Boston en 1928),[19] un gran tubo horizontal de metal en el que entraba el paciente hasta el nivel del cuello. La máquina producía un vacío alrededor del enfermo para expandir la caja torácica y lo alternaba con presión de aire para producir exhalación. Algunos pacientes lo necesitaron de por vida.[20]

En febrero de 1945, el doctor Peter M. Sabatelle,[21] director de la campaña regional de fondos para la Fundación para combatir la parálisis infantil, anunció una “recolecta especial para la compra de un “pulmón de hierro”, aparatos que, “debido a su alto costo son difíciles de conseguir”. La noticia incluye la siguiente cita algo contradictoria:

“No se ha dado el caso todavía de que hayamos necesitado uno de estos pulmones artificiales en Puerto Rico, pero sería bueno estar preparados para tal eventualidad. Únicamente sé de un caso en la isla [… que] pudo haberse salvado de haber tenido a la mano uno de dichos aparatos. Una vida que se salve compensaría el gasto que representa tener listo aquí un pulmón de hierro”.[22]

El primer “aparato” llegó en junio de 1946, comprado por el Departamento de Salud (a instancias de un editorial del periódico El Mundo, según pregonó el propio periódico en primera plana). La compra se hizo cuando, según las estadísticas del Departamento, apenas se habían notificado casos. El costo fue aproximadamente $2,000 ($30,000 en dólares de 2022). Tres semanas después Sanidad anunció un brote de parálisis en Ponce (hasta entonces, 9 casos) y envió el “aparato” a la Ciudad Señorial.[23]

El dilema ético que se vivió en la epidemia de COVID-19 en otros países ante el elevado número de pacientes y el limitado número de respiradores obliga a la pregunta de cómo trabajaron en Ponce con un solo pulmón de hierro en el caso de la poliomielitis, pero no he visto mención del asunto. A lo largo de los años, más aparatos llegaron para otros hospitales.

A principios del siglo XX, el tratamiento de la parálisis incluía baños calientes, ejercicio y masajes. Más tarde, se consideró necesario entablillar extremidades o enyesar partes del cuerpo para prevenir las contracturas de músculos y articulaciones. Otro método de tratamiento que consistía en envoltorios de lana muy calientes (“hot packs”) y ejercicio suave para aliviar los espasmos y fortalecer los músculos, fue un éxito con los pacientes.[24] La recuperación era prolongada y muchos pacientes dependieron de muletas o abrazaderas (“braces”) para caminar. Recibieron ayuda del gobierno (por ejemplo, el Negociado de Niños Lisiados, que atendía además menores de 21 años afectados por perlesía cerebral y otras causas, como tuberculosis); el capítulo local de la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, activo aparentemente desde el establecimiento de la Fundación en 1938 [25] y la Sociedad de Niños y Adultos Lisiados de Puerto Rico (ahora Sociedad de Educación y Rehabilitación, SER), fundada en 1950 en respuesta a las epidemias de polio.[26]

Ese mismo año, una estudiante de Jayuya habló al País desde WKAQ radio para explicar la necesidad de “un hospital para dar atención a los que, como ella son y a los que serán, víctimas de la parálisis infantil.” Describió casi dos décadas de “cruel padecimiento”: el ataque de parálisis (ambas piernas y brazo izquierdo), reinserción en la escuela pública a pesar del “prejuicio, la compasión llorona y la falta de comprensión” y dos operaciones en Puerto Rico y dos en Estados Unidos, para poder caminar “sobre sus propios pies, con alguna asistencia ajena”. Se graduaba de escuela superior y pensaba cursar estudios universitarios y especializarse en “la rehabilitación de lisiados”.[27]

Décadas después del control de las epidemias por la vacunación, se produjo el reconocimiento de un “síndrome post-polio”. Quince a 40 años después de la infección original, el 25-40% de quienes habían desarrollado parálisis por polio padecían dolores musculares y articulares y progresiva e irreversible debilidad de los músculos afectados previamente.[28]

La vacuna Salk y la epidemia de 1955

La incapacidad que afectó al presidente Roosevelt (jamás presentada en texto o imágenes, a petición suya) provocó el establecimiento de la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil para asistir a los pacientes y controlar la enfermedad. Su campaña de recaudación de fondos se llamaba “March of Dimes”, aquí, Marcha de los Vellones (así se llamaba a las monedas de diez centavos por mucho tiempo), es decir, tan poco dinero que todos podían contribuir.[29] La Fundación sufragó las investigaciones del doctor Jonas Salk, que resultaron a partir de 1955 en el uso de una vacuna inyectable de virus inactivado. El progreso de sus estudios se siguió con interés en Puerto Rico, como demuestra una caricatura de Filardi en El Mundo en 1953: “Nueva Esperanza – Se hacen pruebas finales de vacuna contra parálisis”.[30]

Carmelo Filardi, El Mundo, 1953

Carmelo Filardi, El Mundo, 1953

La epidemia de 1954, que continuó en 1955, hizo más angustiosa la espera. La enfermedad se presentó en 41 municipalidades en 1954 y 63 en 1955. Ese año, 368 (85%) de 434 casos resultaron en parálisis (y recibieron atención en los hospitales de distrito y de la Capital), y 307 (71%) residían en zona rural (en contraste con el promedio de 56% de 1940 a 1954). [31] Se aisló el poliovirus tipo 1.[32] El secretario de Salud, doctor Juan A. Pons (1946 a 1957) declaró a la Legislatura el 31 de enero de 1955 que “no hay medio para averiguar cómo se ha propagado la poliomielitis en la Isla, y que no se han tomado medidas de emergencia porque no se pueden tomar”. Quizás son palabras del redactor, pues lo que se cita que “dijo” es que “establecer áreas de cuarentena carece de valor”.

La vacuna Salk todavía estaba “en proceso de experimentación”. Ciertamente no tranquilizaría a los legisladores oír que

a medida que mejoren las condiciones socioeconómicas del país, mayor será la posibilidad de que ocurran más casos de polio, ya que esta enfermedad es más propensa a desarrollarse en pueblos de mayor desarrollo económico.

Del 1º de noviembre de 1954 al 25 de enero siguiente se habían registrado 198 casos de polio con 14 defunciones. Pons aportó datos para apreciar el impacto de la epidemia en los sobrevivientes. En los primeros 82 casos, el impacto a largo plazo era el siguiente: 12, ninguna parálisis; 28, discapacidad leve (no tan leve, pues “algunos puede que no queden incapacitados y puedan seguir una vida normal”); 42, de moderada a severa. Es decir, una razón de casi 6 personas con alguna discapacidad por cada defunción. Criticó una caricatura de Filardi que daba a entender (“muy lejos de la verdad”) que quienes padecen polio estaban destinados a usar muletas.[33]

Carmelo Filardi, El Mundo, 1954

El éxito de la vacuna Salk fue anunciado el 12 de abril de 1955, y el “suero” (como le llamó el periódico) recibió aprobación del gobierno federal inmediatamente. Sin embargo, el titular de El Mundo el 13 de abril fue “Entidad polio no donará la vacuna Salk a la Isla”. Al día siguiente, la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil revirtió la decisión (basada, según distintas fuentes, en información epidemiológica inadecuada de la situación local, o una interpretación equivocada del “status” de Puerto Rico). Esta última explicación fue rebatida por el doctor Pons, quien anunció una vacunación masiva para mayo. [34] La farmacéutica Parke-Davis vendió vacunas desde el primer momento, y las hijas y esposa del gerente recibieron las primeras, de manos del pediatra Alberto Díaz Atiles, el 14 de abril. La foto de primera plana es a la vez documentación histórica, un anuncio de Parke-Davis y el testimonio de la confianza que el gerente tenía en la seguridad de su producto.[35]

El 8 de mayo, con más de 15,000 niños en Puerto Rico vacunados, Pons recomendó una pausa, por el anuncio en Estados Unidos de casos de polio en personas recién vacunadas. Indicó que, de 37 casos, 34 habían recibido vacuna de la compañía Cutter y 3 de la Lilly, cuyos productos no se habían utilizado en Puerto Rico. La investigación posterior exoneró de sospecha a la vacuna Lilly y reveló que el problema estaba limitado a lotes de las farmacéuticas Cutter y Wyeth. Rápidamente, la vacunación se reanudó en todo Estados Unidos.[36] Como es de esperar, la rapidez con que la vacuna fue adoptada en Puerto Rico fue motivo de críticas.[37]

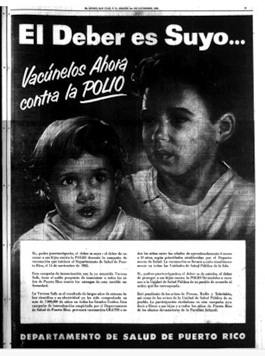

La vacunación general ofrecida por el Departamento de Salud para mayo se atrasó (como vimos en COVID) por problemas de suplido desde el continente, embarques y organización. El 14 de noviembre de 1955 empezó una campaña de vacunación masiva con la primera de las tres dosis necesarias para una serie completa.

Propaganda para vacunación contra el polio del Departamento de Salud en 1956.

El programa, a llevarse a cabo simultáneamente en todos los pueblos, era vacunar primero a los niños de 6 meses a 3 años, luego los de 3 a 5 años, y finalmente los de 6 a 9, cerca de 700,000 en total. La minuciosa descripción del proceso de primer día en la zona metropolitana indica que se usó la vacuna de la compañía Lilly.[38] Para mantener el interés en recibir las dosis sucesivas, el Departamento publicó anuncios con fotos de familias que habían participado de la vacunación. La tercera dosis se administró del 11 al 15 de junio de 1956.[39]

Epidemia de 1960

De 1956 a 1959, la enfermedad continuó provocando un promedio de 42 casos al año. Estalló en la última y mayor epidemia de esta historia y “el más severo brote de poliomielitis de todos los que ocurrieron en el hemisferio occidental” en 1960.[40] (Filardi le dedicó una caricatura: “Premio indeseable”.)[41]

Carmelo Filardi, El Mundo, 1960

Ese año se registraron 505 casos distribuidos en 68 municipios, pero con el mayor número en San Juan, Río Piedras y Ponce. El 98% de los casos correspondía a niños de menos de 10 años y el 81% no había recibido ninguna dosis de vacuna Salk (según la caricatura de Filardi, el 85%).[42] El Departamento informó 97,443 vacunaciones contra poliomielitis en el año fiscal 1959-60, pero no sabemos cuántas de esas fueron en respuesta a la epidemia. Quizás se refiera a vacunación completa (3 dosis), pues además se indica que “desde que empezó el brote se han distribuido 360,000 vacunas Salk”.[43]

Un análisis epidemiológico detallado, publicado por oficiales del Departamento de Salud y la agencia federal ahora conocida como Centers for Disease Control (CDC), indica que el virus aislado fue el tipo 1 (como en la epidemia anterior). El estudio abarca un total de 495 casos con parálisis (lo que significa que hubo miles de infectados), la gran mayoría tratados en los hospitales regionales y el Municipal de San Juan. De los 495 estudiados, 61% eran menores de 3 años y 2% mayores de 10. El 83 % no estaban vacunados. Las mayores tasas de enfermedad (no número de casos, sino casos por población) se registraron en Orocovis y Villalba, Guaynabo, Salinas y Santa Isabel.

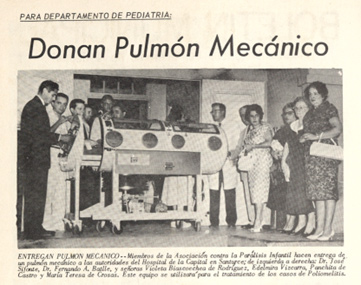

Esta fue, por mucho, la epidemia más letal de polio en la Isla. El estudio identificó 39 muertes entre 435 paralizados (mientras el Informe Anual solo informaba 36 muertes). La Asociación Puertorriqueña contra la Parálisis Infantil donó para esa época seis “pulmones de hierro” a distintos hospitales de la Isla, a un costo de $3,000 cada uno, sufragado por la campaña anual de la “Marcha de los Vellones.[44]

Donación de pulmón mecánico hecha por la Asociación contra la Parálisis Infantil al Hospital de la Capital en Santurce para tratar los casos de Poliomielitis

San Juan (102 casos totales, con o sin parálisis) vio la “mayor concentración de casos en los grupos de menores ingresos”, con tasas en “área socioeconómica” baja de 30 por cien mil, media baja 23 y alta o media alta de 14. Es decir, el riesgo del nivel socioeconómico bajo era el doble del riesgo del nivel alto. Una encuesta de base poblacional sobre niveles de vacunación documentó que, en enero, no estaban vacunados 77% de los menores de 5 años de nivel socioeconómico bajo, y 68% de los de nivel medio bajo. La encuesta hizo posible calcular la efectividad de la vacuna en San Juan: 82% (y todavía mejor en el grupo de 4 años o menos, 90%,), que se consideró comparable a lo establecido en Estados Unidos y otros países.[45]

Vacuna Sabin 1963

El brote de 1960 en Puerto Rico y la baja cobertura vacunal, a pesar de los esfuerzos del Departamento[46] indudablemente hicieron pensar en alternativas. La “Marcha of de los Vellones” sufragó las investigaciones del doctor Albert Sabin para desarrollar una vacuna oral (viva atenuada), considerada más útil pues se administraba por boca (típicamente en un cubito de azúcar) y los tres virus atenuados, vivos en la excreta, inmunizaban a quien pudieran infectar. Trágicamente, también producían un caso paralítico (en la persona vacunada o sus contactos) por cada 750,000 primeras dosis.[47] Sabin probó su efectividad en una cárcel federal en 1954-1955 (antes que la participación de presos en ensayos clínicos se considerara no ética en casi todas las circunstancias). De 1956 a 1960, trabajó con colegas rusos para probar la efectividad y seguridad de la vacuna en 10 millones de niños. Tras ensayos (“trials”) de esa vacuna en Estados Unidos en 1960, logró allí su aprobación de uso.[48]

Guillermo Arbona, secretario de Salud de 1957 a 1966, se enteró en 1958 de los buenos resultados en Rusia. Estaba interesado en volver a vacunar contra polio en Puerto Rico, ya que consideraba que la vacunación previa “no había sido muy exitosa…pues no se logró vacunar una proporción satisfactoria de susceptibles”.[49] En 1962 (según sugieren sus Memorias, redactadas décadas después), la Unidad de Epidemiología del Departamento pronosticó una epidemia de 500 casos en 1963, si no se vacunaba a los susceptibles. Para entonces, Arbona conocía del éxito de la vacuna Sabin en muchos países, entre ellos, México y Perú: “Se invitó a Sabin a ayudarnos en el programa – el primero en territorio americano”,[50] pero el virólogo ya estaba comprometido con China. Recomendó a su colaborador en muchos proyectos, el médico mexicano Dr. González (de quien Arbona no da primer nombre).

Los directores regionales de Salud planificaron y ejecutaron la campaña en su región (dos dosis orales, con seis semanas de intervalo).[51] Múltiples noticias, anuncios de periódico y una caricatura prepararon al público para asistir a las sesiones de vacunaciones en el lugar más cercano, el 20 y 21 de abril.[52] Así mismo, otros artículos documentaron asistencia masiva a los centros de vacunación.[53] Parece que la novedad de inmunización oral, con un terrón de azúcar, llamó la atención.

Caricatura de propaganda sobre la vacuna contra el Polio.

El entusiasmo persistió para la segunda dosis, un mes después (18 y 19 de mayo). Arbona declaró, en una asamblea de superintendentes escolares, que la campaña había conseguido que el 95% de los niños menores de 6 años recibieran las dos dosis. Atribuyó “gran parte del éxito […] a la cooperación del magisterio insular”, que en los centros de vacunación orientó a niños y padres. En Patillas colaboraron también

la Compañía del Primer Batallón del 65 de Infantería, la División de Educación a la Comunidad, la Policía, el Departamento de Instrucción, las Damas Benéficas, el Club Cívico, comercio, farmacéuticos, Bienestar Público [Departamento de Salud], Extensión Agrícola [Universidad de Puerto Rico], Bomberos, Departamento de Obras Públicas, alcalde Hermenegildo Bernier y la Administración Municipal, y los cuerpos de enfermeras y empleados del centro de salud.

En Morovis ayudaron además “chóferes, Girl Scouts, Explorers”.[54]

Como para recordar que los pacientes todavía necesitaban atención, en esos días la Asociación Puertorriqueña Contra la Parálisis Infantil reveló el traslado a “Georgia Warm Springs Foundation” (el centro de rehabilitación establecido por el presidente Roosevelt) de una niña de 10 años, afectada desde febrero de 1960, para tratamientos que no estaban disponibles en el Centro de Rehabilitación y Fisioterapia de la Asociación (en el Professional Building, Santurce), el Hospital Presbiteriano (hoy Ashford Presbyterian), ni el Hogar de Convalecencia de Guaynabo (actual Hospital del Niño), donde la niña estaba recluida.[55]

Últimos casos

Luego de esta vacunación solo se vieron dos casos de polio en 1966, pero de octubre de 1972 a enero de 1973 aparecieron 13 instancias de parálisis en niños. La investigación reveló un caso de “polio” no notificado en abril de 1972, pero descartó (poco probable, “unlikely”) que el virus de polio fuera la causa del brote.[56] Quizás la incertidumbre provocó mejoras en los procesos diagnósticos y permitió la documentación del último caso de polio conocido en Puerto Rico hasta ahora, en 1974.[57]

La ley 235 del 23 de julio de ese año hizo compulsorias las inmunizaciones prescritas por el secretario de Salud a quienes comenzaran kindergarten o primer grado en cualquier escuela. La proporción de entrantes inmunizados para esas enfermedades aumentó de 27% en 1975-76 a 93% en 1982-83. La ley 25 de 25 de septiembre de 1983 amplió el mandato a cualquier entrante a escuela o universidad menor de 21 años.[58]

La Encuesta de Inmunización de Puerto Rico de 2002 informó 99% de cobertura vacunal contra los tres virus de polio en niños de 2 años.[59] El dato relativamente comparable (establecido por otros métodos) en 2016 fue 90%, en 2017, 92% y en 2020, 81%. Ese descenso refleja, como en todo el mundo, las dificultades de mantener los servicios de vacunación ante la pandemia de Covid,[60] y aquí además el disloque por los terremotos a principios de ese año. Para los entrantes al kinder de 2016-2017, la cobertura estimada fue 96%. En 2019, el 92% de los niños de 6 a 10 años estaban vacunados contra polio.[61]

Perspectiva mundial

Las tristes consecuencias de la enfermedad en países menos desarrollados, el ejemplo de la campaña de erradicación de la viruela (certificada en 1980) y la efectividad de las vacunas motivaron a Rotary International a impulsar, en 1985, un esfuerzo global para eliminar la polio. Tres años después, la Asamblea Sanitaria Mundial, organismo rector de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptó ese objetivo. Se fundó la Iniciativa Global de Erradicación de Polio (“Global Polio Eradication Initiative – GPEI) como alianza público-privada dirigida por gobiernos nacionales y seis socios medulares: OMS, Rotary, CDC, el Fondo de la Infancia de Naciones Unidas (“United Nations Children’s Fund” – UNICEF), la Fundación Bill y Melinda Gates, y Gavi (antes “Global Alliance for Vaccines and Immunization).[62] Sus logros y sus retos han sido extraordinarios. El año meta era 2018, y para 2015 sólo había casos en dos países, Afganistán y Pakistán.[63] Guerras, desastres, asesinatos de los vacunadores, la pandemia de Covid y nuevas cepas del virus, derivadas de la vacuna viva, han causado retrocesos.[64]

Como en revancha virológica, ha surgido un cuadro clínico infantil parecido a polio, titulado provisionalmente mielitis flácida aguda (MFA, “AFM” en inglés). De 2014 a septiembre de 2022 ha producido en Estados Unidos 694 casos confirmados, en brotes pequeños pero dispersos, principalmente cada dos años (2014, 2016, 2018) hasta que la pandemia de Covid interrumpió el ciclo (el confinamiento y el uso de mascarillas redujeron dramáticamente la incidencia de muchas infecciones). Como ya se indicó, otros virus de la familia del polio causan parálisis. Se sospecha que la causa de estos brotes de MFA es el enterovirus D-68.[65]

Actualmente, los focos endémicos de polio siguen confinados a Afganistán y Pakistán.[66] La aparición de virus derivados de la vacuna viva motivó el regreso al uso de la vacuna Salk (inactivada) en los Estados Unidos desde 1997-1999,[67] y más gradual y recientemente en la campaña global.[68] A finales de 2020 la OMS aprobó el uso de emergencia de una nueva vacuna oral, nOPV2, para detener brotes de poliovirus derivado de vacuna viva. El virus en esa vacuna está genéticamente modificado para evitar que cause daño.[69] Los casos paralíticos detectados en 2022 en Israel y Nueva York, así como la detección en aguas usadas de las cercanías, y en Londres, están todos relacionados a virus derivados del tipo 2 de vacuna oral.[70]

Estos eventos nos indican que, a pesar de la ausencia de casos en Puerto Rico, el peligro de infección con polio puede estar mucho más cerca de lo que nos parece. La vacunación de todos los susceptibles es la defensa contra el regreso del polio.

Conclusión

La historia de la salud muestra que las epidemias son inconvenientes que se olvidan pronto (con notables excepciones como la Peste Bubónica que azotó a Europa en 1347-48 o la de Influenza entre 1918 y 1919; posiblemente la del Covid-19 tampoco se olvide). También revelan que el progreso no alcanza a todos por igual, que los indicadores de crecimiento económico no reflejan las condiciones de vida de la mayoría de la población, que las agencias de gobierno no son tan eficientes como sugieren sus informes y que nuestra salud no está tan segura como creemos. En medio del rápido desarrollo económico registrado y alabado en las décadas de 1950 y 1960, las epidemias de polio y las caricaturas de Filardi emergían como la contradicción del discurso positivo del gobierno, la luz a la esquina descuidada, el dedo en la llaga. [71]

¿Fueron esas epidemias una consecuencia de la modernización del País, como señaló el Dr. Pons a la Legislatura en 1955, en lo que parecía una advertencia o posiblemente una excusa? Desde 1928 las fuentes gubernamentales advierten que los casos atañen a personas pobres (no se informa sobre las necesidades médicas de las clases acomodadas). Las tasas de notificación de casos paralíticos más altas en zonas rurales (1942, 1954-55, 1960) concuerdan con la teoría de menos inmunidad (por menos contagio) desde la infancia temprana (por lo retirado) que en zonas de arrabal o hacinamiento urbano. Pero el problema en esas zonas rurales no era la llegada de la modernidad, sino su retraso, la ausencia de servicios sanitarios que interrumpieran el contagio ano-mano-boca.

Hubo razones adicionales para las epidemias y su intensidad progresiva: aumento en población, más intercambio poblacional, no sólo con Estados Unidos sino con muchos otros países, inmigración masiva de soldados, mejores servicios de detección y atención a la enfermedad en la ruralía. En la epidemia de 1960, el problema no era que más población hubiera accedido a mejores condiciones económicas, sino la pésima cobertura vacunal en áreas pobres. La podemos atribuir a la escasa educación de los jefes de familia (según testimonian pediatras en las instituciones públicas de la época, que también mencionaron la desnutrición de las madres),[72] el sempiterno rechazo a las inyecciones, y la manera de ofrecer entonces los servicios preventivos, mucho más pasiva que hoy.

Varias enfermedades desaparecieron en Puerto Rico principalmente por el mejoramiento de estructuras domésticas y sanitarias, por ejemplo, tifoidea, esquistosomiasis (bilharzia) y frambesia (“yaws”). Algunas desaparecieron por una combinación de desarrollo socioeconómico, modificaciones ambientales y medicamentos, como la malaria y la filaria. Otras (viruela, polio, sarampión) exigen un método preventivo específico y altamente tecnológico, aplicado a toda la población susceptible: la vacunación.

Propaganda para vacunación familiar contra el polio del Departamento de Salud.

Para eliminar las epidemias del presente, necesitamos tanto empeño, y herramientas técnicas y sociales tan efectivas, como dedicamos al crecimiento económico.

[1] Ruth Link-Gelles, et al., “Public Health Response to a Case of Paralytic Poliomyelitis in an unvaccinated person and detection of poliovirus in wastewater, NY, June-August 2022”, MMWR 2022; 71:1065-1068; Lola Fadulu, “Hochul declares polio state of emergency for New York”, New York Times digital, 9 septiembre 2022.

[2] Georgia Guglielmi, “What polio’s UK presence means for global health”, Nature 2022; 607: 225; Heidi Ledford, “Spate of polio outbreaks worldwide puts scientists on alert” Nature News Explainer, digital, 22 agosto 2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-02233-6

[3] Audrey Rachlin, et al., “Progress Toward Polio Eradication — Worldwide, January 2020–April 2022”, MMWR 2022; 71: 650-655.

[4] Entre muchos libros, mi referencia es David M. Oshinsky. Polio: An American story. New York: Oxford University Press, 2005.

[5] Oshinsky 16, 22, 31, 84.

[6] En Bol Asoc Med P Rico 1916; 12(112), Francisco Del Valle, “En donde está el peligro”, 125-132; Simon Flexner, “Estudio sobre la epidemia de parálisis infantil en Nueva York”, trad. por Dr. J. Lugo Viña, 161-172.

[7] El catálogo de la Biblioteca Lázaro (Universidad de Puerto Rico-Río Piedras) identifica la serie como “Puerto Rico, Departamento de Salud. Informe anual. San Juan, PR: Departamento de Salud”. Aquí se citan con la siguiente abreviatura: PR, DS. Informe anual, y el año fiscal correspondiente. Los datos de 1949 a 1992 aparecen en el portal del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, bajo Publicaciones: https://estadisticas.pr/files/Publicaciones/IEPR_Est_Enf_Infec_Not_Obl_PR_1949_1992.pdf

[8] Garrido Morales E. Acute anterior poliomyelitis at Vega Baja, Porto Rico, J Infect Dis 1930; 46:31-35, esp. 31: “The morbidity reports are accurate but incomplete; the mortality reports complete but inaccurate.”

[9] Armáiz, J. M. Poliomielitis anterior aguda. Bol Asoc Med P Rico Sep 1928; 21(165): 39-45 [volumen solo está en la AMPR]; Garrido Morales.

[10] Armáiz 39,45; Garrido Morales 34, 35.

[11] Carta de Flexner (Nueva York, 14 diciembre 1931) a Cornelius Rhoads (San Juan), Simon Flexner Papers, American Philosophical Society, citada en Pedro Aponte Vázquez. The unsolved case of Dr. Cornelius P. Rhoads: an indictment. San Juan: Publicaciones René, 2005: 49.

[12] PR, DS. Informe anual 1942-43, original mecanografiado (aparentemente quedó inédito), págs. 4, 24, tablas 1 y 16, en Archivo General de Puerto Rico, Fondo Oficina del Gobernador, caja 729.

[13] Jorge Bonilla-Colón. La ortopedia en Puerto Rico, medio siglo de progreso. Ponce, PR: [ed. Autor], 1997: 40-41.

[14] Leon B. Sheplan, Blanca H. Trelles, “Infantile paralysis in Puerto Rico”, Puerto Rico J. Pub. Health & Trop. Med. 1943; 19:120-131. En español, “Parálisis infantil”, págs. 132-139, más imágenes en págs. 127-131.

[15] PR, DS. Informe anual 1946-47: 109-110. El Mundo, “La epidemia de parálisis” (editorial), 26 septiembre 1946: 6 repite el “aserto científico” del ciclo de cuatro años.

[16] Oshinsky 84, 128; American Academy of Pediatrics, “Poliovirus infections”, en Kimberlin DW, et al., eds. Red Book: 2021 Report of the Committee on Infectious Diseases. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics, 2021: 601-607, esp. 602.

[17] PR, DS. Informe anual 1946-47: 109-110.

[18] El Mundo, “Sanidad informa la existencia de brote de parálisis en Ponce”, 1 agosto 1946: 1, 7; “La escuela y la parálisis” y caricatura de Carmelo Filardi, 6 agosto 1946: 6.

[19] Oshinsky 61.

[20] Linda Rodriguez McRobbie, “The man in the iron lung”, The Guardian Weekly 5 junio 2020: 34-39.

[21] Cirujano ortopeda, ver Bonilla-Colón 37-38; Herman J. Flax. Life to years. Rockville, MD: [ed. Autor], 1995: 312-313.

[22] El Mundo, “Fondo especial para combatir la polio”, 1 febrero 1945: 13.

[23] El Mundo, “Primer pulmón mecánico está ya en la Isla” 15 junio 1946: 1, 24; MeasuringWorth, https://www.measuringworth.com/calculators/ppowerus/;“Sanidad informa la existencia de brote de parálisis en Ponce”, El Mundo 1 agosto 1946: 1,7.

[24] Oshinsky 72-78.

[25] Fundación Nacional establecida en 1938, Oshinsky 53; Asociación Puertorriqueña Contra la Parálisis Infantil llevaba 23 años de existencia en mayo de 1960, Boletín Municipal (Gobierno de la Capital de Puerto Rico), “Para Departamento de Pediatría: Donan pulmón mecánico”, mayo 1960: 2-3; El Mundo, “La Sra. Leahy en el movimiento contra la parálisis infantil” [presidenta honoraria del Capítulo de P. R. de la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil], 2 mayo 1940: 5.

[26] Nilda Morales (presidenta), “SER de Puerto Rico: 70 años de crear soluciones que cambian vidas”, Opinión, elvocero.com, 16 julio 2020 https://www.elvocero.com/opinion/ser-de-puerto-rico-70-a-os-de-crear-soluciones-que-cambian-vidas/article_3fe4e824-c711-11ea-acda-9b8ab710b017.html#:~:text=SER%20de%20Puerto%20Rico%20(Sociedad,se%20conoci%C3%B3%20como%20par%C3%A1lisis%20infantil.

[27] Carlos Nieves Rivera, “Olga Dávila, de Jayuya, pide un hospital para los lisiados”, El Mundo 17 julio 1950: 1, 14.

[28] American Academy of Pediatrics 601; Oshinsky 283-285; Lauro S. Halstead, “A brief history of postpolio syndrome in the United States”, Arch Phys Med Rehabil 2011; 92: 1344-1349.

[29] David M. Oshinsky. Polio: An American story. NY: Oxford UP, 2005: 53, 54

[30] Carmelo Filardi, “Nueva Esperanza – Se hacen pruebas finales de vacuna contra parálisis”, El Mundo 3 febrero 1953: 6.

[31] PR, DS. Informe anual 1955-56: 82-83.

[32] Juan A. Pons, “Preliminary report. Epidemic outbreak of poliomyelitis in Puerto Rico”, Pub Health Rep 1956; 71: 99-102; David H. Naimark, Nancy G. Rogers, “Etiology of 1954-55 poliomyelitis epidemic in Puerto Rico”, Pub Health Rep 1956: 71: 1041-1044.

[33] Rurico E. Rivera, “Medidas emergencia Pons dice no se pueden tomar contra la polio”, El Mundo 1 febrero 1955: 10. El texto habla de los primeros 80 casos informados, pero suman a 82.

[34] En El Mundo, Henry Raymont, “Entidad polio no donará la vacuna Salk a la Isla”, 13 abril 1955: 1, 16; “Creen confusión status motivó exclusión Isla en caso de vacuna Salk”, 14 abril 1955: 1, 16; (Editorial) “La vacuna Salk”, 14 abril 1955: 6; “Suero Salk se recibirá gratis aquí”, 15 abril 1955: 1, 16; Alfredo Margenat, “Creen se inicie en mayo programa de inoculación”, 15 abril 1955: 1, 16.

[35] En El Mundo, E. Ramírez Brau, “Empieza hoy en SJ venta de la vacuna Salk”, 14 abril 1955: 1, 16; Rafael Santiago Sosa, “Ponen en Santurce primeras vacunas”, 15 abril 1955: 1, 25.

[36] En El Mundo, Pedro Hernández, hijo, “15 mil niños usan la Salk en la Isla”, 4 mayo 1955: 1, 20; Alfredo Margenat, “Pons insta descontinuar uso vacuna Salk en la Isla”, 9 mayo 1955: 1, 16; Paul A. Offit. The Cutter incident: how America’s first polio vaccine led to the growing vaccine crisis. New Haven: Yale University Press, 2005: 101-104.

[37] En El Mundo, Henry Raymont, “Caso vacuna Salk motiva un dilema”, 9 mayo 1955: 28; Thomas S. Hayes, “Azúcar y vinagre”, 30 mayo 1955: 6.

[38] En El Mundo, Alfredo Margenat, “Vacunación con la Salk es el lunes”, 12 noviembre 1955: 1, 16; Malén Rojas Daporta, Alfredo Margenat, “Salud comienza vacunación con la Salk en toda la Isla”, 15 noviembre 1955: 1, 19.

[39] “Hemos vacunado nuestros hijos …” (Anuncio, familia Dr. Milán), El Día (Ponce) 7 marzo 1956: 8; “Hemos vacunado nuestros hijos …” (Anuncio, familia Sr. Otero), El Imparcial 25 abril 1956: 9; “¡Nuestra salvación! La vacuna Salk contra la polio” (Anuncio 3a dosis), El Mundo 9 junio 1956: 4.

[40] Timothée RA, Morris L, Feliberti M, Mainardi LE. Epidemic of poliomyelitis in Puerto Rico, 1960. Pub Health Rep 1963; 78: 65-76.

[41] Carmelo Filardi, “Premio Indeseable” (#1 en polio), El Mundo 5 agosto 1960: 6.

[42] PR, DS. Informe anual 1960-61: 3; Carmelo Filardi, “El alerta”, El Mundo 24 septiembre 1960: 6.

[43] Puerto Rico, Departamento de Salud. Informe Anual Preliminar 1959-60 Salud y bienestar social en Puerto Rico durante el 1959-60 (mimeografiado, sin lugar ni fecha): 10-11, en Archivo General de Puerto Rico, Fondo Oficina del Gobernador, caja 745.

[44] “Donan pulmón mecánico”, Boletín Municipal (Gobierno de la Capital de Puerto Rico) mayo 1960: 2.

[45] Timothée et al.

[46] En 1961-62 se administraron 48,734 inmunizaciones contra polio (vacuna Salk). PR, DS. Info anual 1961-62: 7.

[47] American Academy of Pediatrics 604.

[48] Oshinsky 243-244, 250-253, 262.

[49] Guillermo Arbona. Memorias: periplo de un arquitecto de la salud pública en Puerto Rico. San Juan: Ed. UPR, 2007, citas de 185-186, 92.

[50] Aserto de primer uso también en Oscar Costa Mandry. Apuntes para la historia de la medicina en Puerto Rico. San Juan, PR: Departamento de Salud de Puerto Rico, mimeografiado, 1971: 306.

[51] Arbona 92-94.

[52] En El Día (Ponce) “Depto. de Salud confirma aumento de gastroenteritis” 2 marzo 1963: 12; Julio Molina “Al margen – Ahora es la polio” 5 abril 1963: 15. En El Mundo, “Inician vacunación Sabin en Río Piedras”, 6 abril 1963: 4; “Vacunarán en AM” [Asociación Médica de Puerto Rico, Santurce], 19 abril 1963: 7; Departamento de Salud, “Vacunación oral Sabin” [anuncio estaciones vacunación por pueblo y barrio], 19 abril 1963: 14; “Depto. Salud Informa centros donde niños recibirán vacuna oral Sabin”, 19 abril 1963: 16; Edwin, “Titulares y Titulitos” [Caricatura vacunación oral] 20 abril 1963: 4.

[53] En El Mundo, “Vacunan miles en zona de Patillas” 23 abril 1963: 3; “Vacunando contra polio en Unidad Ponce” 26 abril 1963: 18; “Elogian éxito de vacunación” [en Sabana Grande] 27 abril: 5; “Vacunaron 2,750 niños en Jayuya” 27 abril: 13.

[54] En El Mundo, Asociación Puertorriqueña Contra la Parálisis Infantil, “El Departamento de Salud le recuerda estas fechas” (anuncio), 17 mayo 1963: 28; “Secretario Salud Encomia ayuda maestros en vacunación de niños”, 25 mayo 1963: 7; Cruz Lebrón Vallé, “Vacunan miles niños en zona de Patillas”, 23 abril 1963: 5; Cruz Lebrón Vallés, “Dan en Patillas 2da. dosis vacuna”, 21 mayo 1963: 17; “Suministran vacuna Sabin a 4,386 niños en Morovis”, 25 mayo 1963: 7.

[55] A. Quiñones Calderón, “Asoc. Contra Parálisis Costea viaje y tratamiento de niña en EU”, El Mundo 23 abril 1963: 23.

[56] “Paralytic disease – Puerto Rico”, Morbidity and Mortality Weekly Report 21 abril 1973: 143-144; Memorando interno de Philip C. Craven, Walter B. Creech, Michael B. Gregg, Viral Diseases Branch y Epidemiology Program, al Director, Center for Disease Control, Atlanta, GA, 12 junio 1973, “Paralytic disease in Puerto Rico”, esp. p. 14; Alba Raquel Cabrera, “Disminuyen casos de polio en Puerto Rico”, El Mundo 17 enero 1973: 16B.

[57] En 1983, una revisión de los informes de mortalidad reveló 2 muertes por “poliomielitis aguda” en 1976 y una por año de 1979 a 1981, pero ante la ausencia de notificaciones de caso agudo para ninguna de ellas, es posible que polio fuera causa subyacente (padecimiento crónico) y no la causa inmediata. Ver José G. Rigau Pérez, “Los objetivos de salud para Estados Unidos en 1990 y su aplicación a Puerto Rico. II. Inmunizaciones”, Bol Asoc Med P Rico 1984; 76:424‑428. https://ia800603.us.archive.org/32/items/boletindelaasoci7671asoc/boletindelaasoci7671asoc.pdf

[58] Rigau Pérez 427.

[59] E. Segarra, et al. “Seroprevalence of poliovirus antibodies among children in a Dominican community – Puerto Rico, 2002”, MMWR 2005; 54: 580-581.

[60] World Health Organization, “COVID-19 pandemic fuels largest continued backslide in vaccinations in three decades” 2022-07-15 https://www.who.int/news/item/15-07-2022-covid-19-pandemic-fuels-largest-continued-backslide-in-vaccinations-in-three-decades; Giorgia Guglielmi, “Pandemic drives huge drop in child vaccinations”, Nature 2022; 608: 253.

[61] Información gentilmente provista por la Dra. Iris R. Cardona Gerena, del Departamento de Salud de Puerto Rico, 28 septiembre 2022, basada en el “National Immunization Survey” y el Registro de Vacunación del Departamento.

[62] Portal Global Polio Eradication Initiative, https://polioeradication.org/ ; portal Centers for Disease Control, “Who We Are: CDC and the Global Polio Eradication Initiative”, https://www.cdc.gov/polio/who/index.htm; “Global Polio Eradication Initiative”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Polio_Eradication_Initiative

[63] Gudrun Heise, “Polio eradicated in all but two countries”, DW [Deutsche Welle] 28 octubre 2015 https://www.dw.com/en/polio-eradicated-in-all-but-two-countries/a-18809883

[64] Jason Beaubien, “The campaign to wipe out polio was going really well … until it wasn’t”, NPR 30 octubre 2020, https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/10/30/929080692/the-campaign-to-wipe-out-polio-was-going-really-well-until-it-wasnt

[65] CDC, “AFM cases and outbreaks”, https://www.cdc.gov/acute-flaccid-myelitis/cases-in-us.html; el mapa no incluye Puerto Rico; no sé si por presentar solo “states” y Washington DC, o por no haber casos notificados en ningún territorio. Sarah Kidd et al., “National Surveillance for Acute Flaccid Myelitis — US 2018-2020”, MMWR 2021; 70: 1534-1538.

[66] Rachlin et al.

[67] Segarra et al.

[68] Trisha Korioth, “Polio vaccine switch AAP News (American Academy of Pediatrics) abril 2016: 32; Mark A. Pallansch, “Ending Use of Oral Poliovirus Vaccine — A Difficult Move in the Polio Endgame”, N Engl J Med 2018; 379:801-803.

[69] Javier Martin et al., “Genetic Characterization of Novel Oral Polio Vaccine Type 2 Viruses During Initial Use Phase Under Emergency Use Listing — Worldwide, March–October 2021”, MMWR 2022; 71: 786-790; Guglielmi.

[70] Link-Gelles, et al.; Guglielmi; Ledford.

[71] Filardi no dejaba olvidar las condiciones de vida de la mayoría de la población al señalar “nuestros índices” (estadísticos – pobreza, deserción escolar, escasez de alimentos camas de hospital, medicinas) y “nuestras atracciones turísticas” (contenedores rebosantes de basura, mendigos inválidos en los zaguanes); ver Carmelo Filardi. Un año de historia en caricaturas. Selección de las publicadas en El Mundo de mayo del 1947 a mayo de 1947. San Juan, PR: Imprenta Venezuela, 1947: 70-71, 126, 127 (índices); 32-33 (atracciones).

[72] Malén Rojas Daporta, “En Seminario Pediatría Señalan causa muchas muertes de niños”, El Mundo 16 abril 1963: 7.